同為第一夫人,這讓我想起了宋慶齡。國父去世時,她年僅32歲,由於國母的特殊身份,她沒有再婚,孤獨地走完這一生。也許中西方觀念不同,不管她們倆的日子過得多麼不一樣,但我相信,有一點是共同的,那就是內心深處的寂寞。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 24樓. the dreamer girl2014/01/18 12:55

好戲劇化的一段歷史

看那意氣風發的年輕總統坐在豪華的轎車中緩緩經過人群時

這畫面多麼祥和歡樂

沒想到下一秒卻莫名其妙的慘死在冷血的兇手之槍下

這樣的事件當然震驚全球囉

即使已過了多年仍讓人不斷的吸引人來回顧這件事

the dreamer girl~~ 最新作品:

義大利- 貝加莫(Bergamo)

這段歷史也提醒了我們人生的無常啊! 雲霞 於 2014/01/20 12:24回覆 - 23樓. 張鳳哈佛 哈佛問學錄 得首獎2013/12/14 08:34想來您的感觸肯定比我們來得更深刻! 雲霞 於 2013/12/14 15:07回覆

- 22樓. 荻宜:一代宗師劉雲樵2013/12/10 19:33再看一遍

一個女人,嫁給全世界都仰望的美國總統甘迺迪,他這樣的幹練,外型也英俊,做為女人,她一生已足夠.我相信她並不會窮到須錢來培植她的小孩,這一嫁真是不值.任何其他女性,我相信有過傑出丈夫的她,不會看上任何男子,即使對方很有錢!任何一個女人,都會以回憶想念她的總統丈夫,以他為榮,冀望來世再繼緣,絕不改嫁! - 21樓. 荻宜:一代宗師劉雲樵2013/12/06 22:24破碎

賈桂林不該再婚的,她把美麗的女神殺了!在美國人乃至全世界,他們的女神殘破不全,那個婚還是離了! - 20樓. 悅己2013/12/06 13:18雲霞這時去達拉斯真聰明,天氣比較涼快,我大前年夏天去,好熱,熱的汗如雨下,甘迺迪這現場讓我印象最深刻!

- 19樓. 看雲2013/12/04 14:22以前看過一些文章,還記得一點點。李‧奧思華是一個親蘇的美國人,去過蘇聯,不知道有沒有接受任務。在那個冷戰年代,奧思華可能想做點甚麼表示他對蘇聯的忠誠,謀殺美國總統當然是最明顯的方法。甘迺迪一向喜歡與民眾接近,那時對安全的考慮也不嚴密,總統車隊的路線和時間老早就公佈,奧思華有足夠時間安排最佳射擊點。我相信除了奧思華本人,沒有其他的陰謀。

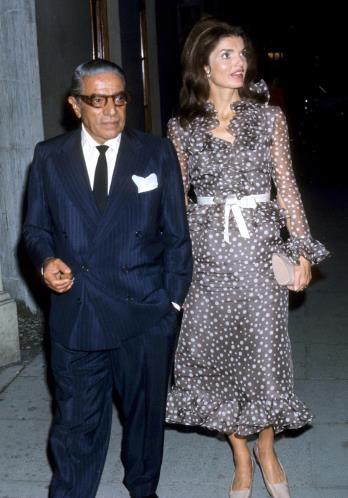

歐納西斯年紀雖比賈桂琳大很多,品味卻很高。在賈桂琳之前,他和著名歌劇女高音瑪莉亞卡拉斯談了好幾年戀愛。據說賈桂琳選擇歐納西斯,除了感情因素,也是為了孩子。總統遺孀可能得不到很多津貼,而她想送小孩念最好的(也就是最貴的)學校,還希望維護他們的隱私,歐納西斯的財力足以提供這一切。說難聽是為了錢,但是歐納西斯還不是有所圖? 雙方正好能滿足對方的需要,很可能也有真感情,這樣的結合其實沒甚麼不好。 - 18樓. 俗 客【達摩祖師的故事】2013/11/29 12:04

甘迺迪總統被謀殺 是美國人的痛

仇恨 槍械管制 安全 都是考量

可惜是無法知道真正的原因~

祝福您闔家感恩佳節愉快

- 17樓. 浮生2013/11/28 17:44

雖然已經時隔半個世紀

外界傳言仍然不斷

走過歲月

當人們親臨事發地點

那內心情緒勢必有所激盪

誠如所言,親臨槍擊地點,這世紀之謎,即使走過長長歲月,依舊在心頭激盪。 雲霞 於 2013/11/29 14:36回覆 - 16樓. 溫哥華 千里傳音2013/11/26 13:08

小時候不懂,賈桂琳不是 前美國第一夫人 怎 嫁給希臘船王?

是同個人嗎? 怎會? 錢,愛錢? 英俊 ?

是我啦.. 電老大.. 懶得登出又登入..借老婆的格

Victor

[溫哥華 千里傳音]

[AVの館:電老大] - 15樓. Siena2013/11/26 10:44

在香港信報,有一篇文章也是討論甘廼迪總統,作者是占飛,其中一段有意思,節錄在此。

"....................1960年,諾曼梅勒(Norman Mailer)在《君子》雜誌發表了題為《超級市場裏的超人》(Superman Comes to the Supermarket)的文章,將甘迺迪形容為一個教人捉摸不透的人:「他對自己做過的任何事情都有一種捉摸不定的疏離感,讓人感覺他並沒有全身、全心投入。」

不過,正正是這種疏離感,讓甘迺迪得以「時勢造英雄」。諾曼梅勒這樣說:「美國需要一位英雄,這位英雄處於時代的中心,他的性格可能充滿矛盾和神秘感,這使得處於社會邊緣底層的人們也會被他吸引。因為只有英雄才能激發民眾秘而不宣的想像力,從而使國家充滿活力。」

民眾對統治者以至國家的想像,形成了安德森(Benedict Anderson)所說的「想像的共同體」。但這個「共同體」的形成,卻操控在少數人手裏——大部分與甘迺迪有關的出版物,都遭到他的妻子積琪蓮.甘迺迪(Jacqueline Kennedy)、其弟羅拔.甘迺迪(Robert Kennedy)的苛刻審查。

最顯著的例子,大概就是威廉.曼徹斯特(William Manchester)受甘迺迪家族委託撰寫《信念的光輝時刻》(One Brief Shining Moment: Remembering Kennedy),文稿曾被甘迺迪的幕僚大幅刪改,而積琪蓮更曾告上法庭,禁止他出版該書。甘迺迪這個神話的建構,基底是如此脆弱,抵受不住無形之手的輕搖搖晃,便倒塌下來了。

《紐約時報》執行主編艾布蘭臣(Jill Abramson)早前發表《從時代的版面看甘迺迪》(J.F.K. Through the Pages of The Times)一文,當中提到「甘迺迪是不是像許多人長久相信的那樣,是一位偉大的總統?還是一個雖有個人魅力,卻魯莽、無足輕重的人物?而比這更糟的看法是,甘迺迪是美國歷史上第一個明星總統。」歷史學家羅拔.戴萊克(Robert Dallek)也有類似看法:「大眾把甘迺迪變成了一個名人,所以史學家對他有所不屑。」

八十年代初,美國人一度從睡夢中睜開眼睛,他們意識到必須遠離神話,才可以向務實的政治和經濟靠攏;再加上愈來愈多關於甘迺迪的負面新聞及疑似真相陸續出土,甘迺迪漸漸失去耀目的光環。這一點至少反映出,美國人比中國人少了一些想像的禁區。也許美國人今天懷念甘迺迪,已不再是緬懷一個神話,只是緬懷美國曾幾何時雄踞天下的歲月吧了。”

謝謝您這麼有心,將香港信報占飛長長的節錄花時間PO於此,讓大家對甘廼迪總統有了更進一步的了解。

也許如他所說~美國人今天懷念甘廼迪總統,已不再是緬懷一個神話,只是緬懷美國曾幾何時雄踞天下的歲月吧了。

八十年代,美國人就已意識到必須遠離神話,才可以向務實的政治和經濟靠攏。30來年過去了,看看現政治和經濟如何? 雲霞 於 2013/11/26 13:07回覆