《漢武大帝》的道具做得非常精細,從照片中可以看到,托盤、椅墊、餐具、裝飾品,樣樣都是根據漢朝資料,以及出土的漢代文物來仿製的。

甚至是食物,看了這齣戲,一天到晚只見竇太后和劉徹吃吃喝喝,據說是從馬王堆出土的屍體來判別,當時漢代人吃瓜子、小米,漢代宮廷的食物有香瓜、小米、羊肉,拿刀子和長筷食用。

匈奴的食物,只記得有烤肉,應該跟現在的蒙古烤肉差不多,還有張謇出使西域帶回來的葡萄乾,看起來也很美味,只一想到兩千多年前的人也在食用這些東西,讓人不禁想要到當地一嚐那些特産。

我個人非常喜歡古典的裝飾品,比如大殿上成排的蠟燭,還有艷麗的大紅燈籠,至於輕紗的屏風與大件的玉雕,在畫面上盎有古意,非常好看。

車輛和天子的輦,也讓人印象深刻,比如當時駕車的御者都是站著的,或者輦上面的雕飾,貴族的車馬,或者軍隊用的車馬,顯然有不同級別,像劉陵公主和淮南王的座車,或者田蚡馬車前面的竹簾,都別具風味。

當然,漢代的服裝絕對是我最欣賞的一個重點,女人都喜歡看漂亮的衣服嘛!

黑紅爲底色的服裝,無論男女主角,《漢武大帝》所採用的顔色都非常鮮明,漢朝皇族似乎以黑、紅爲主,繡上各種吉祥的龍鳳圖樣,裝飾品多半是簡單的玉、中國結,男子綁髻戴冠,模樣莊重樸實,女性則多半在頭髮上做文章,比如上圖的竇太后,或者如一些嬪妃戴著特殊的簪、珥;而匈奴的則明顯都是皮革、皮草,身上綴有綠松石、珊瑚、珠串,由於女性都戴了面紗,看起來特別神秘美麗,匈奴男性則披頭散髮,或者編成長辮,伊稚斜單于的扮相反而比較複雜,頭上總是戴著羽毛或金冠,看起來威風十足。

劇中女性的化妝相當有特色,許多人都認為很醜,比如時裝相當美麗的女明星,化妝之後簡直像是妖怪(像是演技很好的陶虹,簡直看不出本來的面目)。

化妝和髮型,劇中女性一律點絳唇,化的好像是今日曾經流行過的煙燻妝,如果看過日本大河歷史劇,有些部分還真的很像。

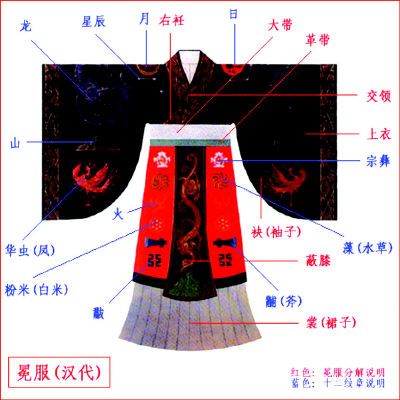

一、腰帶:漢服的腰帶「博帶」是束腰的,而和服是一堆布料疊加上去,看起來腰很粗。

二、袖子:漢服的「廣袖」裁剪線條柔和,而和服的袖子線條是直的,袖子有點像刀片;漢服的「廣袖」是開口的,裡面可以縫暗袋,藏錢藏東西都方便,和服的袖口下半部分是縫合的,功用不大。

三、衣裾:漢服的衣裾比較飄逸灑脫,和服的衣裾比較拘謹,行動不方便。

因為日本人學漢人服飾,只學到了皮毛,而沒有領會真正的內涵,化妝和披肩髮型是根據出土漢俑的形象設計,個人覺得很有味道,尤其是扮演平陽公主的楊童舒,特別適合這種宮廷氣質的裝扮。

港劇或者台灣拍的電視劇,都不注重考據的工夫,隨便盤起頭髮,然後弄一堆毛毛蝴蝶結,不然就是金光閃閃的亮片,看起來十分庸俗,根據漢代的資料,從出土的陶器繪畫,漢代的女性頭髮都是直直放下來的,服裝層層疊疊,非常好看。

比如下圖的陶俑,還有貴族漢服的基本樣式,是不是很特別?

陶俑的顔色很難保存,不過大體的裝束還是很明顯。

下面這裝束還是陳寶國穿過的帝王服裝,看起來高貴典雅,內地朋友很仔細把圖都做好了:

對於漢朝的緬懷,無論是從歷史的角度,或者人文性質的角度,《漢武大帝》都很仔細地做到了。

有人問我劇中最經典的台詞是哪一句,我左想右想,還是喜歡衛青對平陽公主說的那句:「飯不飯桶不重要,重要的是吃飽飯。」說得貼切吧!

剛剛想起劇中最有趣的一個角色,那個從漢景帝時期,一直跟著漢武帝的太監春陀,我不知道那個演員是誰,雖然沒有許多台詞,卻讓人印象深刻,而且那雙眼睛轉呀轉的,感覺人就很聰明,所以他在許多重要時刻都能避禍;例如:王太后對付竇嬰,漢武帝問春陀景帝遺詔的事情,表現得恰如其分,試想一個宦官要在宮廷之中生存,必須仰賴主子的鼻息,只要說錯話,或者多說了什麼,後果就是人頭落地。更何況,他怎麼不曉得王娡是個多麼厲害的女人?

春陀是我見過最得人喜愛的宦官,他是聰明且忠心的太監,對照春陀,宦官蘇文就顯得陰狠詭詐,《漢武大帝》連這個沒有幾句台詞的小演員都挑得真好,每次看到春陀追在高個子的漢武帝後面小跑步,我就覺得這個演員好可愛呢!

不知自己看了這齣戲幾次,只記得第二次看《漢武大帝》,認真探討了一下劉徹的母親王娡,覺得這個女人真是個不簡單的人物,看她應對竇太后與館陶公主,或者在漢景帝面前,像是水一樣輕柔恬淡、與世無爭,或者是她的出身比較特別,入宮前生過孩子又嫁過人,沒有人會懷疑她其實極富野心與耐心,平靜無波的神色底下,卻是暗潮洶湧,或許劉徹骨子裡遺傳到了王娡,城府深不可測,而且能夠在必要的時刻使出殺手鐧,如她對付劉榮和郅都,都是借刀殺人,這厲不厲害?

《漢武大帝》中,有些細節編劇想得很合理。例如:丞相竇嬰是武帝竇太后的近親,和國舅田蚡不和,田蚡代表的是漢武帝母親王太后這一派,兩派外戚爭權,只有想辦法鬥垮對方,偏偏最厲害的竇太后已經死去,所以竇嬰顯得孤立許多,只能拿景帝遺詔來對付田蚡背後的王娡。

漢代的詔書像虎符一樣,謄寫分爲兩份,竇嬰在關鍵時,說自己有景帝頒的免死詔,但武帝去尚書房查找,發現密詔已失蹤,竇嬰有豐富政治經驗,知道矯詔是滅門之罪(這裡可以回顧一下,衛青之子曾犯矯詔之罪,劉徹卻沒有對衛青下手,和對竇嬰真是差別很大,不過這關係到他母親王太后,不容易善了也是一個主因),但歷史上對詔書爲何失蹤是個懸案,電視中設計爲王太后和田玢盜走詔書,非常具有可信度。

皇室夫妻,或者君臣之間,或許必須如此防範對方,就像秦檜殺岳飛,皇帝若不想,奸臣又何為?

漢景帝的個性就比較文弱,表面上是如此,可是當初因為削藩要殺晁錯的時候,晁錯應該知道自己是為專制帝王而死,這是傻瓜的宿命,袁盎會力主殺晁錯來穩定七國之亂,也是不得已的。可是漢景帝呢?不也是假借袁盎的說法來圓自己的企圖,把殺晁錯推在「臣不得不死」的「非君之罪」了?郅都的死呢?明明漢景帝知道劉榮就是王娡下毒手殺死的,只是因為私心所以讓別人冤死,是不是很殘酷?

想想:遺傳到王娡與漢景帝的個性,劉徹怎麼不會變為一個狠戾的帝王?

儘管許多研究顯示,匈奴可能是高加索人種,外貌與血緣都不同於漢人,但漢朝司馬遷在《史記》記述,匈奴人認爲他們也是炎黃子孫。

在漢朝人看來,匈奴和漢只是夷夏之別,這種思想在《左傳》中已有反映,比如秦始皇,陰陽五行流行的說法,產生了「亡秦者胡」的讖語,當時為禍最深的是匈奴,早年是玁狁,都是胡人;爲此,秦始皇修建長城,並建立從咸陽到陰山的馳道這兩個浩大的工程,作為軍事用途,並且積極練兵,派大將蒙恬北伐匈奴。

漢朝面臨了同樣的難題,匈奴崛起開始,千年來的外患幾乎全部來自北方,如何解決內憂外患,決定王朝的存亡,因此漢朝立國以來,不是每年送貢品過去求和,就是讓漢人女子遠嫁塞外,《漢武大帝》劇中,就深切強調了這個主題,例如南宮公主,或者假的隆慶公主,甚至是可憐的、原本服侍竇太后的宮女、那個被匈奴人發現是假的、然後立即被燒死的隆慮公主。

文景兩代皇帝,因為手邊沒有對抗匈奴的名將,李廣這類的武夫又不堪大任,只能採取了與民休息的方針,獎勵農耕,提倡節儉,並且積累大量財富,繁衍衆多人口;文景之治,充其量只是安外安內的姑息策略,韜光養晦,可是被動的態度和分封的諸王,早就等著內外夾擊,和匈奴達成共同對付朝廷的態勢。

晁錯提出的《削藩策》,本來沒有什麼問題,錯就錯在提出的時間點不對,最爲強大的吳王劉濞終於聯合楚、趙、膠西、膠東、州、濟南等六個諸侯國,以「誅晁錯,清君側」爲名發動叛亂,要不是有周亞夫平定七國之亂,漢帝國的中央集權很難得以維護。這裡我又得說說「飛鳥盡,良弓藏」的道理,漢景帝把內亂平定,卻立即開始對付功臣,真是伴君如伴虎啊!

《資治通鑒》記載漢景帝時期國家的富足狀況:「京師指錢累巨萬,貫朽而不可校;太倉之粟陳陳相因,充溢露積於外,至腐敗不可食。」

有錢到這個地步,若非漢景帝沒有魄力,也沒有良將,早就可以開打了,不過他的兒子計畫更久,即位十二年,漢武帝纔下達開戰。

決心是什麼?決心就是要有犧牲的意志與準備。

「馬邑之圍」是一個大戰略,首先由馬邑富豪聶壹當誘餌,誘使軍臣單于率十萬匈奴騎兵深入漢境,漢武帝則派遣卅萬大軍在馬邑(今山西朔州)的山谷埋伏,試圖誘敵深入,然後予以殲滅,可惜情報被軍臣單于發覺,馬邑之戰功敗垂成。

漢匈五十多年的和平,終於開始全面戰爭。

如果沒有馬邑的戰略,也就不會產生衛青和霍去病這樣的人物,由此可見,偉大的戰略要看永久,短暫的戰術,不過是權宜的階段性目標。

漢武帝重用衛青、霍去病,讓匈奴伊稚斜單于採取了錯誤的決定,接受投降漢將趙信(阿胡兒)的建議,撤軍到北面的大漠深處,誘使漢朝軍隊前往,以為屆時遠征的漢軍人馬疲憊,匈奴可以一擊成功。

正巧張騫已經從西域歸漢,向漢武帝報告了西域各國的情況,霍去病採取長途奔襲的短兵作戰,一舉打通連接西域的河西走廊,聯合西域各國一同攻擊匈奴,成就了反擊匈奴的最大戰略目的。

霍去病在攻取河西走廊的戰役中終於一戰功成,他以驃騎將軍率精騎萬人,從隴西出發,轉戰五個匈奴屬國,幾乎抓住單于的兒子,然後連敗渾邪王、休屠王,殺死折蘭王、盧侯王,俘虜了渾邪王的兒子、相國、都尉和休屠王的祭天金人,一萬人卻打敗了多了好幾倍的匈奴人,一舉消滅匈奴在河西走廊十分之七的重兵。

同年,霍去病再次遠征,率軍深入大漠千里,突然南下截擊,一舉擊破渾邪王、休屠王,俘虜五王、王母、單于閼氏、王子共五十九人,斬俘三萬多人,由於採取輕騎、連動迅速的戰術,他所指揮的兵力都只有一萬人上下,這幾戰堪稱戰爭史上的奇跡。

如果沒有霍去病,就沒有後來的絲路!河西之戰不但斷絕了匈奴和羌族的聯繫,重要的是打通了絲綢之路,開通了東西方的貿易,可以一路向西遠到羅馬帝國,這是漢朝最偉大的功績。

《漢武大帝》拍得最藝術的一戰,就是元狩三年衛青、霍去病與匈奴的決戰,匈奴騎兵以趙信(阿胡兒)的計策為主,匈奴伊稚斜單于親自領兵,囤積精兵於漠北,以待漢軍;漢武帝命令衛青和霍去病率領騎兵和步兵約十萬大軍,輔以輜重部隊,深入匈奴地區,尋找主力部隊作戰。

匈奴俘虜錯誤的情報,讓衛青與匈奴主力相遇,衛青用武剛車(一種有邊有蓋的古代戰車)結陣,同時派出兩翼騎兵衝擊匈奴騎兵,大敗匈奴,伊稚斜單于脫逃,這一戰衛青擊潰匈奴主力,焚毀趙信的都城。

大漠另一邊,霍去病的五萬騎兵深入匈奴境內兩千餘里,與匈奴左賢王部隊相遇,用兵如神的霍去病前所未有地大敗匈奴,一舉俘獲七萬多人,並追擊左賢王直至狼居胥山,封山而還。

張騫聯合西域各國攻擊匈奴後,匈奴不但主力被衛青的軍隊摧毀,在西方勢力也被漢朝和烏孫兩國的聯軍擊敗,東方則被新興的烏桓部落趁勢包夾,從而分裂爲南北匈奴,南匈奴呼韓邪單于最後在北匈奴的自相殘殺攻擊下,率全部人民歸附漢朝,並前往長安朝覲。

試想一下:數十萬人攜家帶眷,一路從塞外抵達南方,然後對著長安三呼萬歲的場景,是不是顯得非常震撼?

那麼,遭到自家人逼迫的呼韓邪單于,又是如何下了重大的決心,想要在強漢的羽翼底下,重新開始安穩的日子?

《漢武大帝》引起了多少懷想?

從食衣住行,一直到歷史情懷,如果沒有這麼好的導演和編劇,以及這麼有深度的眾多好演員,誰又知道在兩千年前,這樣一個充滿戲劇化的年代,可以帶來如此多的英雄和傳奇?

連續劇,也是可以拍得如此動人的!

- 2樓. Rosy2007/01/13 03:08~回覆稻柏臨:

一國的盛世,可以是文化性的,未必就是另一國的悲慘(你要說日本和服模仿得很醜也可以)。哈!

我在《漢武大帝》看的不是帝王鬥爭,而是興奮地發現了女性在中國歷史中所佔有的強勢地位,前人與後世不只一個接點,我們站在每個時空的那許多接點上面。

只把這些體驗當故事讀一讀,太可惜了,讀書不重要,我還是要強調這一點,與其看一些言不及義的書,或者玩弄文字手法與寫作技巧,對我來說都沒有意義;發生在身邊的都不是要緊事,這只是一個接點而已,如果我能夠將許多過去與未來的接點盡可能串在一起,並且體會出自己該如何走下去,這比關心自己身邊那些瑣碎的人事物來得更重要吧?

沒有過去,哪有現在啊?過去不就是許多的未來串成的嗎?

- 1樓. 稻柏臨2007/01/13 02:34緬懷盛世?

對我, 一國的盛世, 就是另一國的悲慘.

漢武大帝的一生榮辱, 只是前人與後世之間的一個轉接點,

我不在乎國力的強弱, 只希望人民都是知足安樂就好了.

中國的古老歷史傳說, 真的就當故事讀一讀吧,

發生在身邊的才是要緊事.