***

拳事雜記VS.八國聯軍之亂---課程第三單元

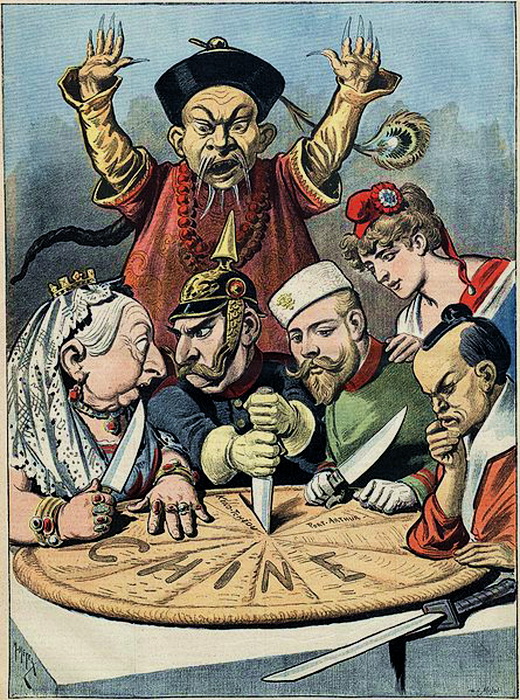

列強瓜分中國的醜臉

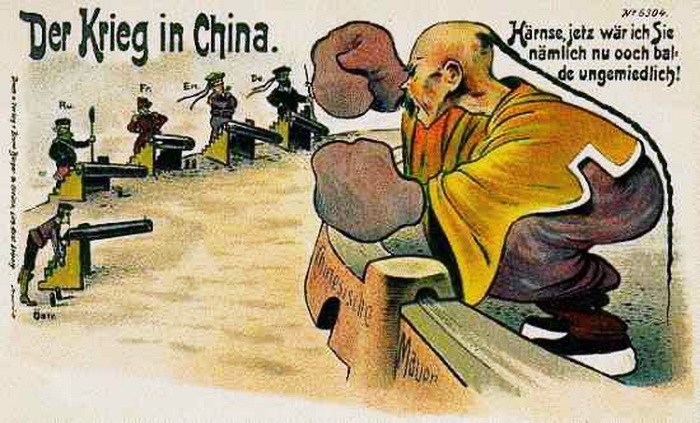

中國拳生氣了 大拳頭對上列強洋槍大炮

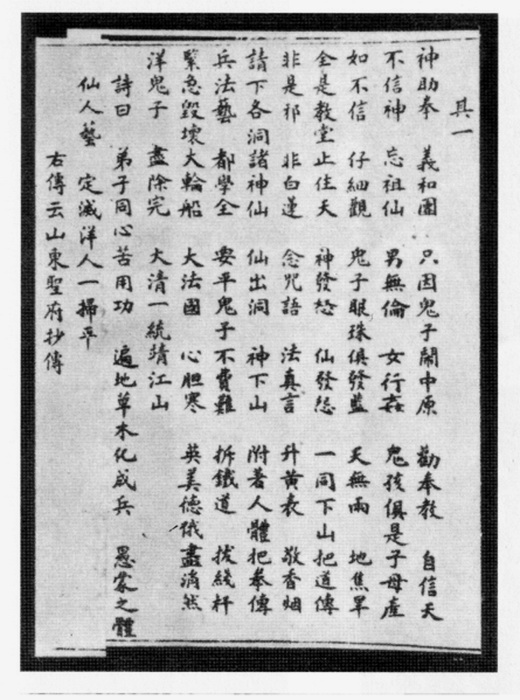

義和團的檄文

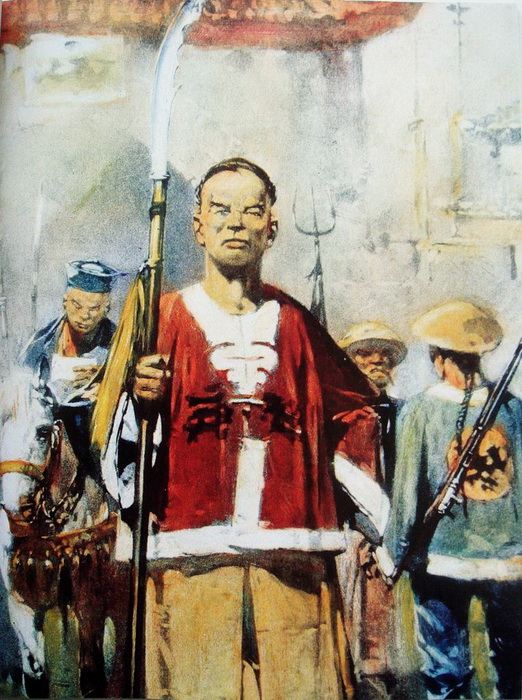

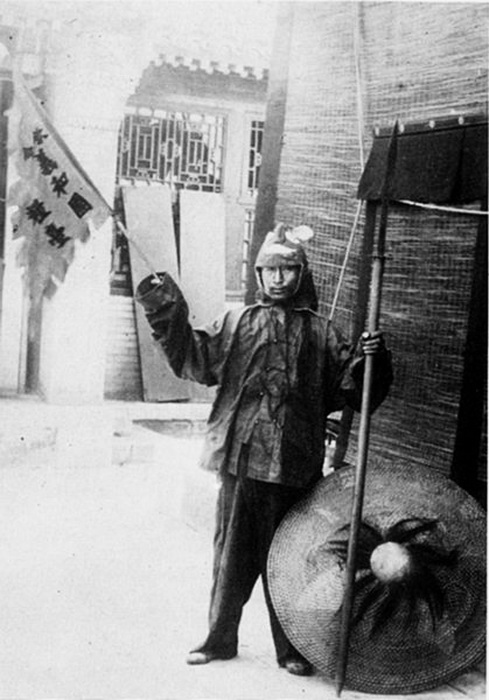

義和團的兵

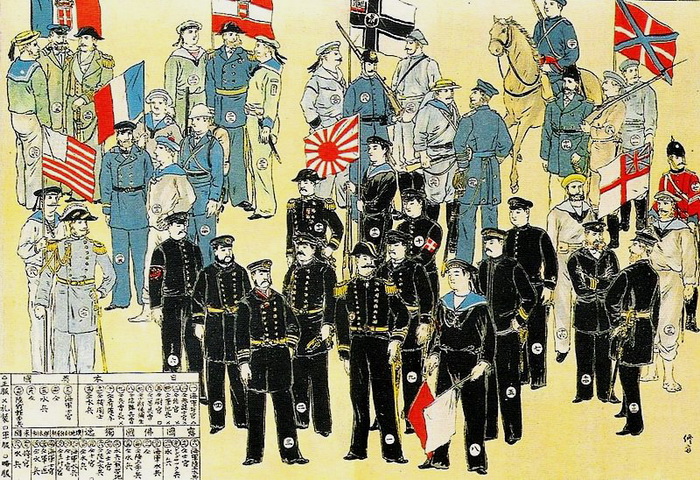

八國聯軍之亂的兵

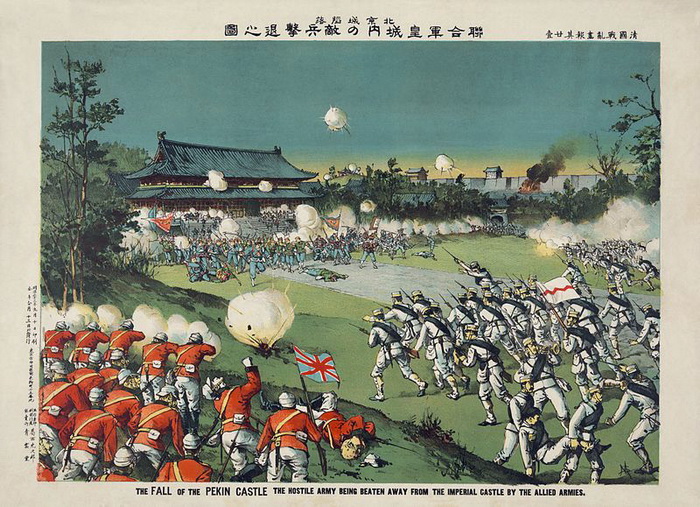

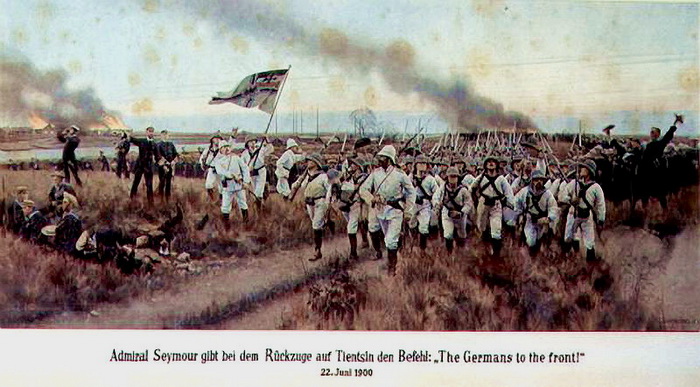

也還是有槍火對陣的啦

倭寇臉上貼金 標榜牠的堂堂"皇軍"

神符鬼咒也抵不住洋槍大炮

義和團敗的敗 逃的逃

洋聯軍追過來了

慈禧太后個老虔婆跑了

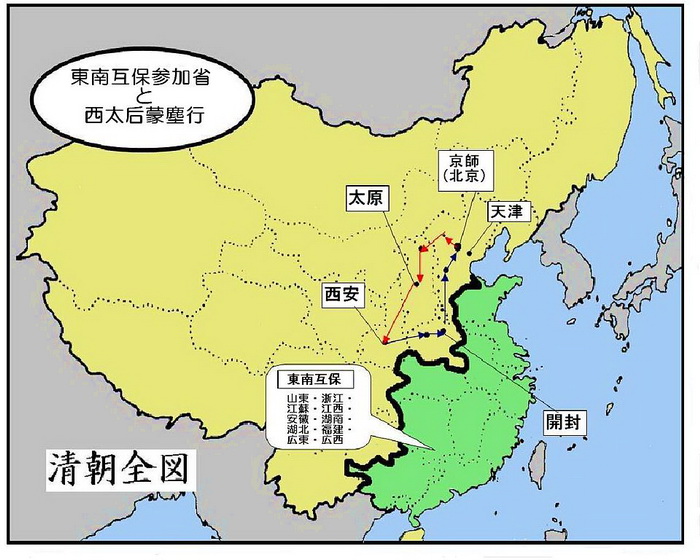

中國東南幾個省不玩了

八國聯軍住進紫禁城了

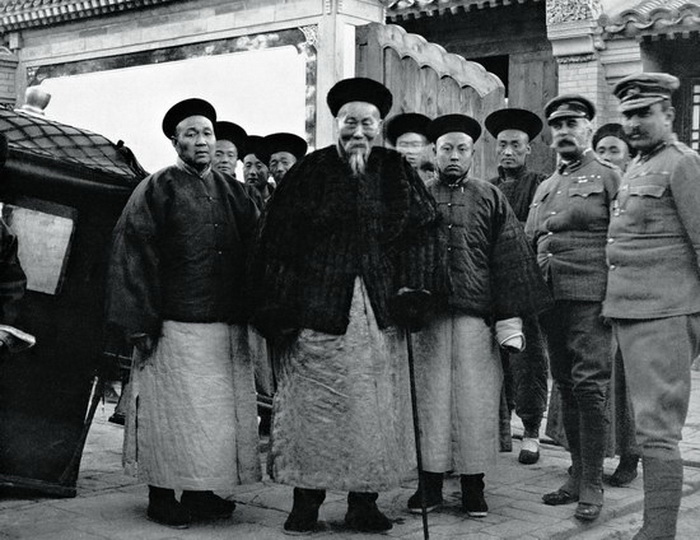

李鴻章又輕車熟路的去搞割地賠款了

前去談判的李鴻章,北京,1900 年。八國聯軍佔領北京後,李鴻章被清政府任為「欽差大臣便宜行事」,同各國談判。這是李鴻章剛抵達英國駐華使館的情景,迎接他的是英國遠征軍司令阿爾弗雷德·蓋斯利將軍(右二)

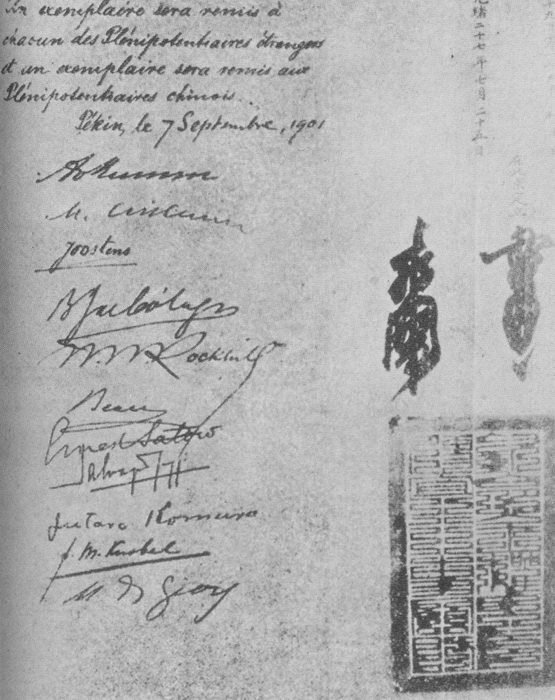

簽下賠了一屁股的辛丑條約

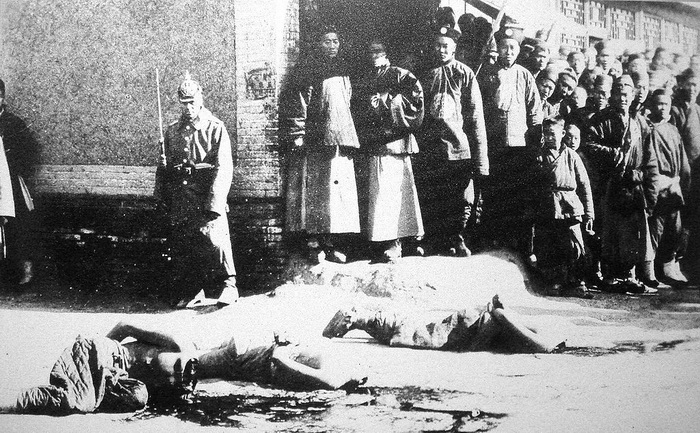

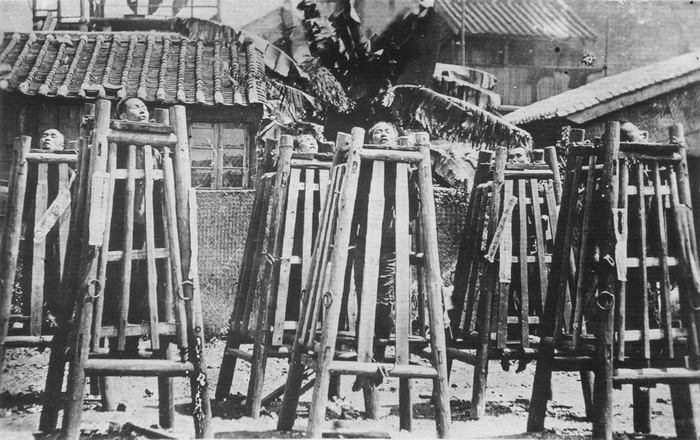

砍了一堆倒楣鬼的頭

1900-1901義和團領導人遭處決,一旁有德國士兵駐

戰後被立枷處死的義和團成員

影響

守舊頑固派被清除

義和拳運動的結果之一是朝廷體制內的守舊頑固派被清除,改革阻力減少,因而在1901年清政府延續戊戌變法的思潮,啟動了一場政治體制改革——新政,以求避免清朝滅亡。

統治威信下降

在中國仕紳階級看來,清政府在事件中對聯軍勢力無能為力,統治威信大幅下降。東南各省總督在事件中擅自違令行動,事後反而得到褒獎。各地督撫開始出現不受中央控制的政治意向,統一集權的態勢開始解體。十年後,南方革命黨反政府的活動激進化,團結各省新軍於1911年武昌爆發辛亥革命,南方各省直接違抗清政府自行宣佈獨立或觀望。最終袁世凱進逼清帝退位,中華民國得以肇建。而地方政治實力上升所造成的割據局面,導致民國軍閥混戰的政局。

俄日在中國的擴張

俄國乘機佔據了大量中國東北(或稱滿洲)的領土。俄國對遼東的租界(1898年)被正式得到承認。俄國的行動威脅英美所希望維持的中國的領土完整及貿易開放(門戶開放)政策;並最終與在遼東和滿洲東部省份希望擴展勢力範圍的日本衝突。經過兩年的談判,最終雙方關係破裂並在1904年2月爆發了慘烈的日俄戰爭。

日本駐屯軍

根據辛丑條約,日本可以在中國一部分地區駐軍,保護僑民和交通路線,這為日後的中日衝突埋下了禍患。

列強對華政策的改變

義和團事件亦改變了列強的對華政策,減緩了當時列強殖化中國的步伐,正如當時諺語所講:「老百姓怕官,官怕洋鬼子,洋鬼子怕老百姓」。列強意識到利用虛弱不堪的清政府統治中國百姓,顯然比列強直接派總督統治百姓有利。

其他

八國聯軍中德俄兩軍被普遍認為在鎮壓義和團暴亂中最為野蠻兇悍,而且軍紀較差,而美日軍隊被認為「嚴守紀律,不擾居民」。[8][6]當時北京滿大街都是居民自製的太陽旗及「Belong Japan(日本所有)的標語」。[48]德軍因其兇悍被冠以綽號為「匈奴」。

評價

孫中山的評價

(義和團)用大刀、肉體和聯軍相搏,雖然被聯軍打死了幾萬人,傷亡枕籍,還是前仆後繼,其勇銳之氣殊不可當,真是令人驚奇佩服。所以經過那次血戰之後,外國人才知道中國還有民族思想,這種民族是不可消滅的。

民族意識覺醒

中華人民共和國官方觀點認為,義和團運動標誌著近代意義上的中國民族意識的覺醒,是中國近代民族主義的濫觴。

歐弗萊區在《列強對華財政控制》一文中論證義和團運動時說:「關於它興起的原因,勞頓引證了義和團領袖於棟成所發布的一個布告,布告寫道:『若輩洋人,借通商與傳教以掠奪國人之土地、糧食與衣服,不僅污衊我們的聖教,尚以鴉片毒害我們,以淫邪污辱我們。自道光以來,奪取我們的土地,騙取我們的金錢;蠶食我們的子女如食物,築我們的債台如高山;焚燒我們的宮殿,消滅我們的屬國;佔據上海,蹂躪台灣,強迫開放膠州,而現在又想來瓜分中國。』由這段布告看來,義和團的興起雖然最初發生於幻想,但很明顯的還是民族精神的覺醒。」

美國駐華特使柔克義致海約翰信中說:「赫德爵士認為,義和團起義是中國擺脫外國人的束縛,爭取民族解放的愛國運動。」義和團運動所顯示出的熱情和能量使八國聯軍司令德國人瓦德西將軍感慨萬端:「中國群眾含有無限蓬勃生氣」,「無論歐美日本各國,皆無此腦力與兵力,可以統治此天下生靈四分之一!」[49]不過這句話之後的1903年又發生了瓜分危機,「由於俄國佔了奉天,各國要實行瓜分的政策」。[50]英國哲學家羅素也在《中國問題》中說,一旦怯弱溫和的中國人的熱情被激發,也可能變成世上最輕率的賭徒。

而1949年以後的中華人民共和國歷史書上的評價帶有了主義色彩:義和團抗擊帝國主義侵略的失敗證明,沒有正確的指導思想就沒有人民革命的勝利。

中國學界一般認為,清末的義和團運動以及民國的五四運動、五卅運動,是近代以來中國反抗帝國主義侵略的三大群衆性民族主義運動,其中五四運動主要為反帝國主義政治主權侵略,而義和團運動和五卅運動則是反帝國主義政治、經濟以及文化侵略的運動,持續時間更長,影響更深遠。

殘暴行為

義和團的行為除了殺害無辜的外國人外、也直接造成許多無辜的中國人(數量遠超過洋人及教民)受害,而且針對對象從光緒帝(所謂一龍)、李鴻章、奕劻(所謂二虎)、京官大臣(所謂十三羊,或謂三百羊,宣稱京官除十八人外全應殺[8])至洋人、教民、普通百姓(所謂十毛),無法無天,除屠殺外,也姦淫據掠[7][8],其不人道處比八國聯軍更甚,不論以中外的傳統道德觀點來看、義和團的行為實屬野蠻殘暴。如據當時記載:「城中焚劫,火光蔽天,日夜不息,車夫小工,棄業從之。近邑無賴,紛趨都下,數十萬人,橫行都市。夙所不快,指為教民,全家皆盡,死者十數萬人。殺人刀矛並下,肢體分裂。被害之家,嬰兒未匝月亦斃之,慘無人理」,「京師盛時,居民殆三百萬,自拳匪暴軍之亂,劫盜乘之,所過一空,無免者。坊市蕭條,狐狸晝出,向之摩肩擊轂者,如行墟墓間矣。」[6]「義和團之殺教民毛子也,備諸酷虐,剉舂,燒磨,活埋,炮烹,支解,腰殺,殆難盡述。京西天主堂墳地,悉遭發掘,若利瑪竇,龐迪我,湯若望,南懷仁諸名公遺骨,無一免者。勝代及本朝御碑,皆為椎碎。保定屬有張登者,多教民,團匪得其婦女,則挖坑倒置,填土露其下體,以為笑樂。」[8]

海外華人對義和團的評價極差,義和團已經成為迷信及暴力的象徵,更成為罵人用語。義和團幾乎是找無辜者洩憤,不但受害的外國人多屬無辜,更有許多中國人直接受害,唐德剛和王怡將義和團與文化大革命的紅衛兵、武鬥相提並論。[51][52]

義和團拆鐵路、拔電線杆除了愚昧和仇外的原因,有時也是出於抵抗八國聯軍的作戰需要,目的在於阻斷敵方的交通和通訊[53]。清政府也曾命令清軍拆毀鐵路以阻擋敵軍 [54] 。

宗教戰爭

義和團運動中的「殉道者」,由俄羅斯正教會冊封。

義和團運動運動中,中國漢教(以奉玉皇大帝為天地最高神、奉儒釋道三教尊神為基本特徵並雜奉各種民間俗神的中國民間信仰)和外來的基督教(被稱為「洋教」)的矛盾是衝突的重要方面,「保漢教、反洋教」是義和團運動的重要目的之一[55]。哲學家唐君毅認為義和團運動是中國民間道教與西方基督教之間的宗教戰爭。

他說:「與近代中國文化問題,及西方經濟、政治、宗教之力量之傳入,密切相關之大事件,一為太平天國之亂,一為義和團之變。如果要在中國史上找宗教戰爭,則此二者在一義上,亦可說是宗教戰爭。太平天國,可說是變相的基督教與儒教之戰爭。而義和團則是民間的道教與基督教之戰爭。當然太平天國與義和團之事件,其產生之原因主要是政治的,太平天國是要排滿,義和團是要滅洋。但在口號標語上說,太平天國明是打著上帝的旗幟,而義和團之口號,亦是要排斥洋教,而打著中國道教諸神的旗幟。此中不能說莫有中西宗教思想的衝突的問題在內。因而亦可說為一宗教戰爭。如西方之宗教戰爭,其背景中亦兼有政治經濟的原因,而不失其為宗教戰爭。此二次宗教戰爭,第一次中國之儒教勝了,第二次中國之道教敗了,連整個中國亦敗在西方國家之前。自此下去,西方教士之傳教事業,更日益在下層社會,進行無阻。」[56]2007年中俄東正教徒在北京進行了追思被殺的教徒的儀式。[57]

權力鬥爭

歷史學家唐德剛認為義和團運動的另一原因是清廷的權力鬥爭。唐德剛將義和團比喻

為紅衛兵,而將剛毅比作林彪,惇親王載濂、端郡王載漪、輔國公載瀾、莊親王載勳四兄弟比作四人幫。載字輩四兄弟、剛毅及其一幫扶助義和團的大臣,趙舒翹、毓賢、董福祥等,利用義和團的民間力量及慈禧太后對洋人又怕又恨的心態,排斥光緒帝等帝黨。

戊戌政變後,慈禧太后本擬廢光緒立載漪之子大阿哥溥儁為帝,但遭到西方列強反對,因此,載漪等人對西方列強及光緒帝極為仇恨。[15]在多次御前會議上,他們當眾羞辱光緒帝及主和大臣,溥儁甚至直斥光緒為二毛子。

而其時清廷中也有很多人將義和團當成陞官發財的好機會,「士大夫諂諛干進者,又以義和拳為奇貨」。如御史徐道焜上書:「洪鈞老祖令五龍守大沽,龍背拱夷船,皆立沉」,御史陳嘉稱自己「從關壯繆得帛書,書言無畏夷,夷當自滅」,「當是時,上書言神怪者以百數」[6],當時的報紙評論說:「推本言之,有守舊,而後有訓政,有訓政,而後有廢立,有廢立,而後有排外。」「義和拳者,非國事之戰爭,乃黨禍之戰爭也。」[58]

***資料取材自網路 若侵權 通知即拆***

限會員,要發表迴響,請先登入