***

約瑟夫·史迪威Joseph Warren Stilwell

約瑟夫·華倫·史迪威(Joseph Warren Stilwell

初年

史迪威在佛羅里達州出生,1904年在西點軍校畢業。之後曾在菲律賓服役及於西點任教,亦曾於美國最高國防學院,「指揮及參謀學院」就讀。第一次世界大戰期間赴歐,任第四集團軍情報官,獲傑出服務勳章。1919年任北京美軍語言教官,學習中文。1926年至1929年期間任駐天津美軍第十五步兵團營長及參謀(當時之代理團長為馬歇爾),1935年至1939年任駐華大使館軍事參贊。

二次大戰

1939年─1940年於第二步兵師內任職,1940年─1941年在加州訓練第七步兵師。日本偷襲珍珠港後中國向軸心國宣戰。美國於1942年委派史迪威(原先華府屬意由一次世界大戰的猛將段瀾(Hugh Drum)中將,出任中國戰區參謀長)赴中國戰時首都重慶,任同盟國「中國、緬甸、印度戰區」總參謀長(最高司令為蔣介石),兼任駐華美軍司令,美國總統特使。

史迪威本身並無統兵作戰的經歷與能力,只在中國擔任過長期的軍事外交工作。他對於中國的內戰與派系鬥爭,有著政客般的高度個人興趣,他對於蔣介石能夠擊敗群雄,取得中國最高領導人的地位,一直有著極大的成見與負面的評價。當中日全面戰爭爆發之後,史迪威就是一直散播中國抗日「無望論」的西方軍事專家,假如依照史迪威權威的預測,中國早就該向日本投降十次了。

但是中國卻能在蔣介石領導之下,單獨抵抗日軍五年,因而讓史迪威的中國軍事權威專家之名譽掃地。此次他能夠出任中國戰區參謀長,當然有機會讓蔣介石背腹受敵,並且運用影響力,扶植自己看好的軍方將領如馮玉祥、李宗仁與白崇禧等人,希望這些人有朝一日可以在中國當權,對中國的赤化與左傾的勢力,有著極大的同情與支援,積極企圖協助中國全面赤化。

在馬歇爾堅決主張,盟國對於中國戰區的任何支援,都一定排在最後的順位之下,史迪威當時的主要任務為確保對中國的物資供應。當時國民政府對外交通為日軍封鎖,只剩滇緬公路仍然通行。然而日軍向英國宣戰後迅速攻佔新加坡、馬來西亞,然後轉而攻擊緬甸,緬甸形勢可危。中國應要求於1942年初派出遠征軍進入緬甸,由史迪威指揮。由於英軍迅速潰退,且因史迪威無實戰經驗,忽視中國統帥部的提醒,未能將主力移往密支那、片馬鞏固後路,以至於中國遠征軍在後路受日軍攻破後陷入包圍,至始使中國遠征軍四處流散,少部份順利後撤入印度(如38師,師長:孫立人),另外大部份經原始森林,承受重大損失後返回中國或遺流在緬甸。

緬甸陷落後,中國在陸地及海上運輸線被切斷,所有運輸只能由印度經駝峰由空運進行。史迪威希望能再次打通經緬甸之交通,一雪前恥。史迪威將從緬甸撤到印度的兩師中國軍隊(新38師及新22師)在印度進行訓練,並改換美軍裝備,編成之軍隊即為「新一軍」。另一方面以空運至中國雲南之美械裝備中國軍隊二十個師,以及由美軍顧問加以訓練;預備從兩面夾攻收服緬北。

與國民政府之間之衝突

|

I have waited long for vengeance, |

為報仇我等了很久, |

— 史迪威1944年寫的一首關於蔣中正的詩

史迪威個人的個性孤傲,對於一切都有一種莫名的自大狂與刻薄、挑剔的心態,給予他個人根深蒂固的成見,他根本鄙視蔣介石的為人與一切的作為(其實史迪威對於任何人物都帶有極強極強的成見,這很可能是來自史氏內心的自卑感),蔣介石越是勝利與成功,史迪威就越加的憤恨與不滿。他從來不肯踏實地履行戰區參謀長的職責,要受蔣介石指揮,更是他根本不能接受的事。史迪威稱蔣介石是「花生米」、羅斯福是「橡皮腿」,它也無法與英國的東南亞戰區最高指揮官蒙巴頓以及英軍將領相處,與陳納德更是幾乎是勢同水火。

自從史迪威從緬北敗退,即開始與蔣中正關係逐漸不和,史迪威在言論與日記中替蔣中正取了個「Peanut」(笨蛋、沒用的小人物。直譯是「花生米」)的綽號,還說蔣是中國第二個「葉名琛」,甚至將黃山的蔣中正行館稱為「Berchtesgaden」(希特勒山莊)。也曾批評羅斯福幼稚愛幻想、把美國陸軍當成後娘生的看待,令羅斯福十分不滿,但在馬歇爾毫無保留的支持下,其地位並未動搖。

1942年初史迪威指揮遠征軍時,發現原來中國將領仍然受蔣中正直接命令,感到十分不滿。首次征緬失敗後,蔣中正對再次派兵入緬向日反攻抱遲疑態度。蔣中正認為中國軍隊訓練及裝備不足,而美國並無按原來計劃數量運輸補給予中國;加上英國撤回原定從海上支持進攻的計劃,因此認為再次攻緬並無把握,對史迪威再三催促仍未為所動。同時又多番提出要求美國增加援助數量。史迪威則認為蔣中正對抗日消極,貪得無厭,加上其他原因,對其十分輕視。另外史迪威對國民黨的無能及腐敗深感到厭惡,一度建議美國完全終止援助實際上從42-44年,駝峰航線運來的物資百分之98都是用於14航空隊及在華美軍。

史迪威對共產黨卻懷有相當好感,認為共產黨是真正有能力抗日的力量,而共產主義者不過是土地改革者,他認為赤色份子是革命份子,而革命是美國的傳統,所以美國必須支持中國共產黨的革命。曾建議將部份美援給予延安。蔣中正自1943年起曾兩次要求美國撤換史迪威,但因為馬歇爾在美國的反對而未能成事。[來源請求]

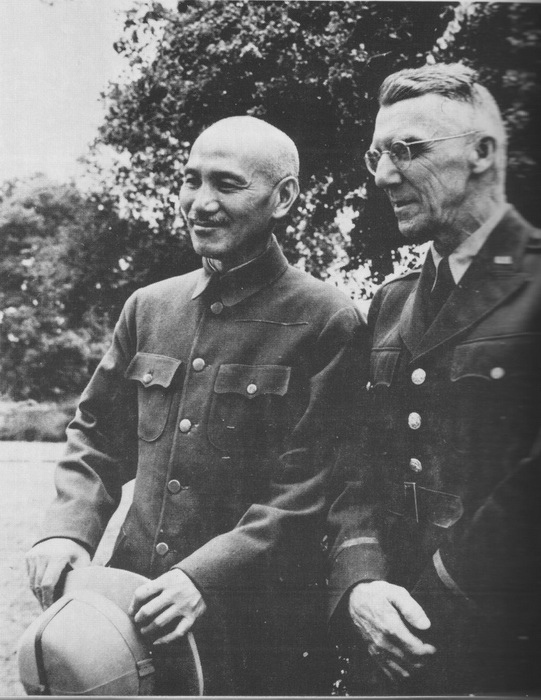

蔣中正、宋美齡與史迪威

史迪威公路

1943年中緬印戰區劃分為中國戰區及東南亞戰區,蒙巴頓為東南亞戰區司令,史迪威為副司令。1943年12月起,史迪威親自指揮中國駐印軍及麥利爾突擊隊反攻緬北,最終於1944年8月收服緬北交通重鎮密支那。而由印度利多,經緬北密支那到中國雲南的中印公路亦於1945年1月建成,並被命名為史迪威公路。

被撤回國

由於史迪威根本就不願成為蔣介石的副手,總是自以為是美國總統的代表,負責「監督」中國抗戰。從史迪威就任中國戰區參謀長之後,整個中國戰區就成為雙頭馬車的領導,中國戰區內部的「鬥爭」比對日軍的作戰,還要熱鬧。而原本團結一致對日作戰的各個派系,因聽聞到內鬥的訊號,而又開始私下運作了。各派系一方面設法保存實力,一方面不斷大「告洋狀」,鬧的中國抗日陣營出現嚴重的內部分裂,使得羅斯福感到非常煩惱與困惑。史迪威這樣的做法,正是體察到馬歇爾的心意所在,有了史迪威第一手的「辱華」報告,馬歇爾就非常容易說服羅斯福,中國是無用的盟國,只要口頭敷衍蔣介石就好,根本不必實際支援中國戰區作戰,更別提裝備中國的作戰能力了。

史迪威與蔣中正的關係最終發展成勢成水火。1944年年春季以後,日軍在華發動「一號作戰」打通大陸橋,國軍在西南、河北大潰敗。美國總統羅斯福對中國形勢表示憂慮,加上史、蔣二人長期不和,於是特意派出副總統華萊士到中國親自了解情況。華萊士到華後對國民政府的統治能力給予很低的評價,但同意史迪威成為兩國交往的障礙。8月中,羅斯福再三提出蔣中正將中國大陸之軍隊交予史迪威指揮,為此特意將史迪威晉升為上將。羅斯福一度以接近命令的口吻向蔣提出要求,史迪威得悉後,親自將該份電報交予蔣中正,之後在他的日記中記下快慰之感。蔣中正回覆羅斯福,倘若要將指揮權交予史迪威,寧願不惜脫離盟國獨自抗日。最終羅斯福權衡下在1944年10月18日下達命令撤換史迪威,其職務由魏德邁接手。

史迪威回國後,先後任美軍第十軍團司令,及第六軍團司令。1946年10月12日現役中因胃癌在舊金山病逝,他死前曾表示:此生不能與朱德並肩作戰為憾[3]。

***轉載自 维基百科,自由的百科全书 若侵權 通知即拆***

限會員,要發表迴響,請先登入