離開石梯坪後,行程往南走。我們先到「大農大富平地森林園區」,不過園區內空無一人,所以我到現在還在納悶是走錯了嗎?接著到光復糖廠吃冰消暑,然後在熱到爆的高溫下,決定前往「林田山林業文化園區」,希冀森林的芬多精能降暑氣,不過還是熱啊~

「林田山林業文化園區」之前為「林田山林場」原址,位於萬里溪以南、馬太鞍溪以北、南投縣以東的河谷地形,海拔178公尺,面積約 15.23 公頃,最早是原住民森坂村之部分,舊稱「森坂」,意思是長滿森林的山坡。1914年到1931 年之間,在日本政府的部落集團移住政策下,這裡是山地移民村,因為「森坂」日語音為MOLISAKA,所以也稱「摩里薩卡」,台灣光復後改稱「森榮」。

早於日據時期,日本人在萬里溪附近發現溫泉,於是將泉水引出修建旅社經營管理。林田山最早開採時間是1918年,日本人先是在花蓮設立「東台灣木材合資會社」,隔年改組為「花蓮港木材株式會社」,開始進行伐木事業,採伐的樹種則以臺灣紅檜與扁柏為主。為了深入林田山事業區大安山一帶採伐紅檜與扁柏,於是開築一條長約32公里的運材鐵路,而為了安頓技術和管理人員,於是就近在生產地興建員工宿舍。當時樟腦、木材和木炭是台灣三大重點森林資源,日本開始大規模開採森林,將全島分成40個事業區,林田山林場編號第13號,以萬里橋溪流域為中心,劃分成114個林班。林班地分佈很廣,從森榮到與南投交界的中央山脈都涵括在內,林場面積廣達數千公頃,其規模為日據時期台灣東部三大林場之一。林田山地勢由海拔200公尺升高至3200公尺,從熱帶林延伸至寒帶林,林木呈垂直分佈,天然林木種類數量繁多,有紅檜、扁柏、鐵衫、雲杉、台灣黃杉、冷杉林等種類。1934年時,因木材市場價格滑落,不敷採伐成本,花蓮港木材株式會社結束了在林田山的伐木事業。

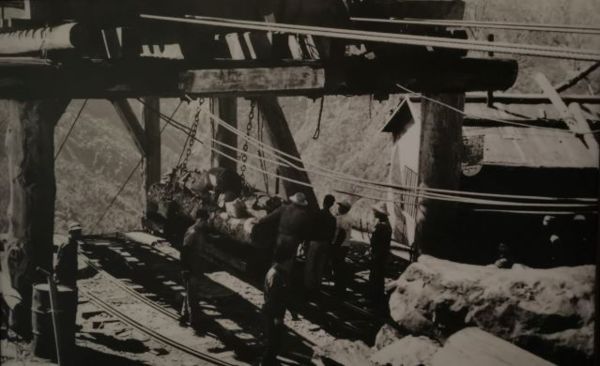

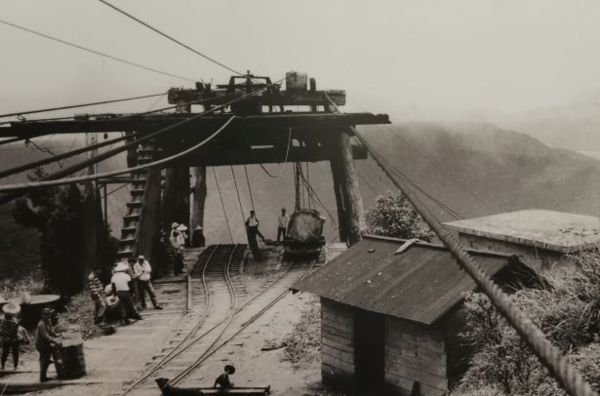

1937年日本的「台灣興業株式會社」取得林田山的森林採伐許可證後,為取得太平洋戰爭所需的資源,林田山林業再度開發。1939年於萬里橋溪畔之「森坂」成立「林田山伐採事業所」,開採武塔山(海拔2013公尺)一帶的鐵杉及雲杉作為造紙原料,也包含極具經濟價值的紅檜、台灣杉等。同年,就地取材興建員工宿舍共62間,建立了一個食、衣、住、行皆具備的伐木基地,當時的屋舍全部為日式木造魚鱗黑瓦房,房舍大都建造於萬里溪畔之河階台地。1940年開始築運材鐵路、架索道,大規模展開伐木作業,供應當時「台灣興業株式會社」於宜蘭羅東的造紙工廠作為造紙原料。

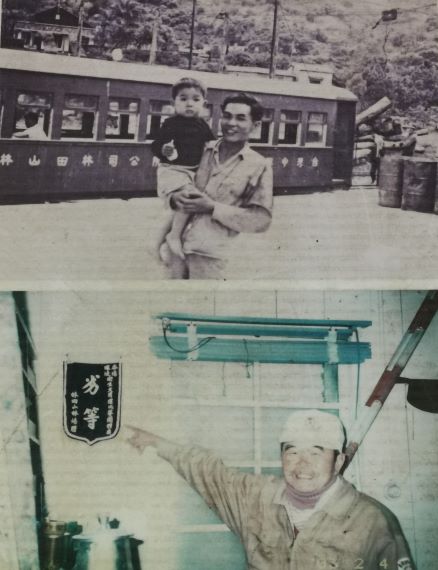

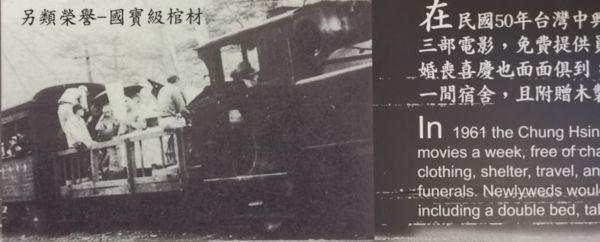

林田山林場的第一個巔峰期是1939-1945,1960-1974是另一個高峰期。1945年台灣光復後,林田山林場輾轉交由台灣省營之「中興紙業公司」經營(1958年),因伐木事業是台灣經濟起飛動力之一,所以林田山湧入大量的伐木人潮,規模越來越大。1966年此地聚集309戶人家,人口約有1760人,住民族群中閩南人55%、客家人25%、原住民15%,外省人5%,為容納眾多員工,建有123棟房舍,當時各種民生設施也因應而生,包括雜貨店、福利社、市場、米店、醫務室、公共浴室、洗衣部、理髮部、放映免費電影的中山堂、消防隊及學校等一應俱全,婚喪喜慶、生老病死,全由公家一手打點,生活機能完備且自足的林田山,成為有東台灣「小上海」之稱的林業聚落。

附帶一提,1954年興建林場員工宿舍(康樂新村)時,於地基內挖出大量的白骨,根據魯巴斯部落居民表示,該地在作為林田山林場前,是日據時期日本警察指定森坂族人之公墓用地,為魯巴斯部落的活動區域。2001年康樂新村發生火災,36戶的宿舍全部燒毀,目前僅殘留水泥基座。

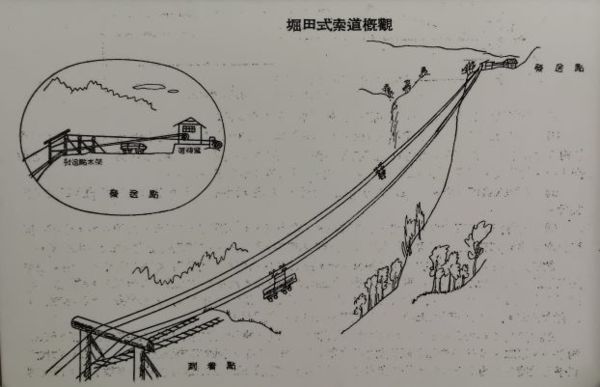

1960年代是林田山林場鼎盛時期,為台灣四大林場之一。林場的工作都在叢山峻嶺間,原木的運輸是很大的問題,最早期的大安山及清水谷採伐區曾用「木馬路」運材,後來採用較安全且快速便捷的「架空索道」 與「高山鐵路」運材。林田山林場共有五座索道與四條載運木材的鐵路,其中四座為「堀田氏」雙線架空索道,皆建於日據時期,第五座高登平索道建於1961年。日據時期林田山的鐵路已築有萬森線、溫泉線、大觀線三線,1961年於高登再向北築新高線鐵路(1975年完成),長為34公里。因此林田山的運材鐵路總長近60公里,有意思的是,早期伐木造林完後會拆下鐵路,再運至其他需要鋪鐵路的路段。1983年,長約47公里的萬榮線道完工通車,運材完全改以大卡車為主,森林鐵道及索道就此功成身退走向歷史。

1972年,林田山98-101林班地發生森林火災,整整延燒一個月,延燒面積達一千餘頃,為台灣史上最嚴重的森林大火,不只林木受到損失,也燒毀許多木材集運設備。火災的龐大損失迫使中興紙業放棄在林田山的伐木權,次年,由林務局接管林田山林場。

1980年代環保意識抬頭,政府開始實施禁伐天然林木的政策,1987年林田山正式停止伐木,不再伐木的林田山遂逐漸沒落,隨著伐木工人散去、人口急速外流、人口老化下,繁榮景象趨向平淡,但林田山仍舊保留了最完整的伐木場景。2001年林務局為留下「東臺灣林業開發史」的歷史見證,於林田山設立台灣首座的「林業文化園區」,2006年花蓮縣政府文化局將園區登錄為「聚落建築群」,成為全台唯一的林業聚落。園區目前還有退休員工居住於宿舍內,仍然保有完整的林業聚落的型態。

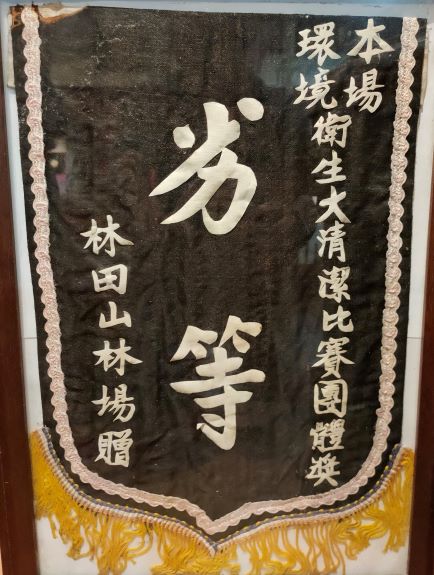

6月24日粉熱、粉熱那天,我們一踏入林田山林場,就看到放置在門口的加藤式瓦斯機關車,退休的老火車頭,瞬間將旅人帶進伐木時代的歷史場景。再往內走是林業文物展示館,館內陳列當年林場員工的各種日常生活文物、傳統消防器具、伐木機具等。其中最有趣的是一面印著「劣等」的錦旗,乍看劣等還有錦旗?!到底是褒還是貶呢?原來在日據時代,由於住民衛生習慣不佳,為維護環境整潔,於是「花蓮港木材株式會社」每月定期舉辦環境衛生清潔比賽,頒發「劣等獎」錦旗是為了讓環境最差的社區,能夠自動自發地整理環境,據說,拿到「劣等」錦旗的鄰長,因為「羞於見人」、「顏面無光」,常是低著頭上台領獎。

陽光閃耀、蟬聲唧唧的「林業文化園區」相當清幽,然而逗留徘徊一會兒,仍可略知在這塊土地之上,還有未解的一些問題。問題之一是住民的凋零,目前台灣有伐木歷史的林場,僅剩林田山還住有居民,“活的聚落”是林田山彌足珍貴的地方,但當與土地有深刻連結的人都走後,少了耆老口述,園區要思考的是如何將這段「林業文化」歷史完整保存下來,讓後來的人知道發生在這裡的事。

另外,在林場設置之前,魯巴斯部落、賽德克族、太魯閣族、客家族群、漢人、阿美族人等多元族群也曾在這裡留下情感念戀,但是關於這段歷史記憶太少!土地不屬於你我,你我卻屬於土地,人來、人去,生活在這片土地上的族群,每個住民背後都有段顛沛流離的遷移史,除了林場發展史,也不能忘記這黑土根植了哪些族人的回憶。