夏至後四日,陽光熾烈。

這次3天2夜的花蓮慢旅,我們入住從房間陽台就可以看到太平洋的遠雄南翼海景房,倆人為了看日出還特別起個大早,但那兩天雲層有點厚,所以只看到“半露曚妝半夢中”的黎明曙色。雖然沒看到從海平面上跳出的太陽,但多些時間讓自己享受與沉澱,靜靜坐著看朝光色彩迸現海面、聆聽鳥雀啼鳴啁囀,靠近自然的生活是如此讓人滿溢歡欣!

離開飯店的第一站是位於台11線31.5K處的「芭崎瞭望台」,這裡是東海岸制高點,從瞭望台向東眺望是海天一色的太平洋,向南俯瞰是山海一線的磯崎海灣(又稱加路蘭,也是花蓮唯一的沙灘)、大石鼻山頭、突出的龜吼海岬及其南方一座座連續的海階。

位於43.5K處的「新社梯田」,是預期外的夏季風物詩“黃金海景稻田”。新社梯田原本是沉在海中的沖積扇,經過地殼變動產生的陸地抬升作用露出海水面,形成海階平台,之後因為種稻才整理成梯田。

離開黃澄澄的新社梯田後,我們繼續沿著湛藍太平洋向南行駛。石梯坪就位在台11線64K處,和新社梯田地形一樣,石梯坪也是海岸階地,在東部海岸風景線中,以海蝕平台、珊瑚礁、海蝕溝、單面山、壺穴等著名,綿亙達一公里的海岸地質地形景觀非常精彩,是世界級的戶外地質教室。

根據花蓮縣誌記載,「石梯坪」名稱第一次出現於清朝光緒三年(1877年)時,當時的台灣總兵吳光亮率兵開發八通關古道,在這裡看到一排排如階梯般延伸入海的海蝕平台後,即道出:「陸地如埭,突伸入海,石出排比若梯,稱石梯,陸上平坦,稱石梯坪」,之後「石梯坪」一名沿用至今。1983年內政部將此地劃為花東沿海保護區內的自然保護區,1987年東部海岸國家風景區設立之後,這裡劃設為石梯坪遊憩區,區內規劃有聽濤觀浪戲水的露營區,也是潛水及磯釣的熱門地方。

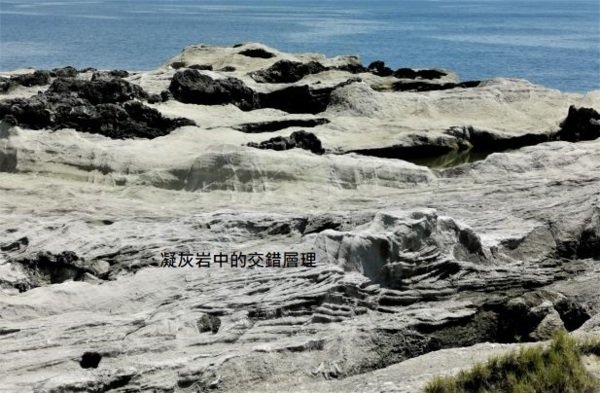

濱海台11線西傍海岸山脈、東臨太平洋,前者主成岩石為岩性堅固、抗風化侵蝕的都鑾山層安山岩質集塊岩或凝灰質集塊岩;東側海岸則常見白色岩石,這是由凝灰岩與火山角礫岩組合而成的中酸性凝灰岩(中新世火山活動之產物)。

石梯坪屬古海蝕岩台,其上部為隆起的珊瑚礁與近代堆積層。全新世時,地殼間歇性隆起多次,在陸地抬升與海水侵蝕的過程中,形成由海往陸地逐級上升,似梯狀的海階,海階記錄了數次抬升過程(地形上一共記錄了七次抬升過程),也造成十分發達的海蝕地形。由於岩層間軟硬的差異,硬者外突,軟者內凹,於是形成許多單斜脊的小地形。

石梯坪的東側海邊有單面山、海蝕溝、海蝕崖及壺穴等小地形,所以石梯坪被稱為「海邊地形教室」。經海浪侵蝕而逐漸發育之海蝕溝,多半沿主要節理面發育。而在長期的沿岸流、環流與渦流的侵蝕下,石梯坪大小深淺不一的海成壺穴景觀堪稱台灣第一。在潮間帶(漲退潮之間的一個緩衝區)與壺穴形成的潮池上,有著海葵、螃蟹、海膽、海螺、陽隧足等多樣的海洋生物,使石梯坪成為觀察潮間帶自然生態的最佳區域。

多處的上升海蝕平台上覆蓋了珊瑚礁,珊瑚礁是生長在海面下的珊瑚蟲遺骸堆置而成,所以海蝕平台上的珊瑚礁,是陸地相對上升的直接證據(石梯坪的隆起速度約4.9-6.3mm/y),也代表了石梯坪的海水面變遷記錄,而珊瑚礁生長在不同高度的海蝕平台以及節理間的景觀,罕見於其北或南邊的海岸。

石梯坪的形成原因很特別,它是由火山石灰岩層,混雜有孔蟲化石等海洋生物遺骸沉積物所構成的巨大岩石(推論其形成年代約在5百萬年前的晚中新世),因受擠壓、抬升而傾斜,由於岩層軟硬度不同,長期受侵蝕結果形成階梯狀。火山碎屑岩雖具層理,但岩性組成的變異極大,岩層的軟硬岩抗蝕能力不同,導致差異侵蝕,軟弱的岩層逐漸凹陷, 堅硬岩層則形成坡度較緩的順向坡,形成特殊的單面山(cuesta)地形。

位在石梯坪東側海岸的單面山,高約17公尺,其岩層走向大致為東北-西南走向,靠近陸地的一側緩緩向內陸傾斜,但是靠海一側的坡度則是陡峭地插入海中,主要是由白色的礫岩所組成,間夾黑色的安山岩塊。岩內嵌藏了貝殼、珊瑚等化石,多少世紀以前,當時的海中生物遺下牠們的骨骸於寒冷的太古海底,在無日月的黑暗中沉埋了幾百萬年,等陸地上升,風吹日曬雨淋漸把牠們出露在天光下。

攀登單面山,不僅可飽覽石梯坪的地質景觀,登高處還可以看見壯闊浩瀚的蔚藍太平洋,不過那天實在太熱惹,所以我們是站在遊客中心遠望單面山,凝想這片原是大海過去佔有的海階地盤,在悠久漫長的地質歲月中,海水波濤洶湧不斷侵蝕,山的線條尖銳像無聲的嘶叫、岩石皺褶稜厲淒冷,似是孤傲,也非常寂寞。

除了豐富的地形地質,石梯坪有花蓮唯一的礁岩海岸林(珊瑚礁植群),岩石或壺穴上生長各種耐濕、耐鹽的海濱植物,其中以葉緣長滿銳刺的林投、鵝黃花瓣的黃槿、肥厚肉質葉片的濱排草、有如缺了一半的殘花的草海桐、牽牛花屬的馬鞍籐、莖透明多汁的齒葉矮冷水麻最多。最特別的物種是蘭嶼小鞘蕊花(彩葉草),這種植物全球只生長在台灣和馬來西亞,台灣也僅分佈在蘭嶼島和石梯坪至新社一帶的珊瑚礁岩。非常珍貴的物種是庭園樹-台灣海棗,這是冰河時期遺留下來的植物,為了保護台灣海棗,目前在台東海瑞鄉設有「關山台灣海棗自然保護區」,台灣海棗和台灣油杉、台灣穗花杉、台東蘇鐵並稱「台灣四大奇木」。

酷熱下,站在遮蔭處靜靜看海,上午陽光耀眼,海已是銀光閃爍,突然意識到短短半年時間,雖然因疫情爆發不能出國旅遊,但從台灣海峽到太平洋,陸續近觀了大屯火山群的火成岩、蘭陽平原的砂岩層、中央山脈東翼的變質岩、海岸山脈都鑾山層的火成岩,這些岩石地質形成的後火山作用地形、平原、V型峽谷、石灰岩地形、海岸地質地形、花東縱谷,都是極其珍貴的自然遺產,面對千萬年地質遺跡,讓我想起余光中先生寫的〈海不枯、石不爛〉一詩,

〈海不枯,石不爛〉/ 余光中

每個人的家譜追溯到遠古

你知道嗎,都是一條魚

深海遠洋,才是我們

最早的故鄉,懷鄉正是懷古

望海的眼睛,因此,都著迷

似乎記起了什麼,卻都說不清楚

水族的歷史,人類的身世

在岸上,在藻間,在水底

聽得懂海豹的狂吠嗎

鯨魚的腹語,海鷗的悲啼

迷霧與羅盤之間,神話

從何處起頭呢,而科學

在何處接手?恐懼與好奇

該如何區分?星隕,海嘯,地震

我們的星球,雷摧,電劈

火災與水災交替的地獄

要等到幾億年才到人間

這歷劫的驚險,要問

倖存的盲鰻與鸚鵡螺

或向紅龍與巨魷去求證

上船吧,探險的潛艇

會帶你深入墨藍的夢境

去探寒武或侏儸的現場

蝦蟹從不吐露的隱情

。