殤,音樂合集

https://youtube.com/playlist?list=RDCq3e5_IeZFY&playnext=1&si=BA6C6W-TXt7CcByX

{{===≠≠=≠==[附錄]================§§

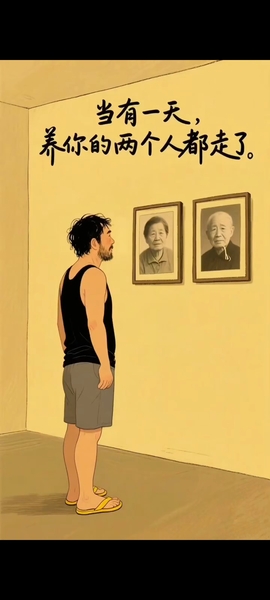

「要不要救?」家屬最難的選擇,一句話讓他們安心「放手」

「要不要救?」醫師這麼問,家屬幾乎都會說「要」。但如果換句話說:「要不要讓他好好走?」答案可能就不同了。在一次安寧課程中,我聽到這個例子,當時點頭如搗蒜。沒想到幾天後,這句話就成為我與病人家屬對話的轉捩點。

涉足長照和醫療領域愈久,我愈覺得溝通真是一門大學問。就以「提問」這件事來說好了,不同的問法,往往導向截然不同的結果。

前些日子,參加安寧照護課程時,講師這樣說,在醫療現場,當病人出現狀況時,我們常問家屬「要不要救?」這樣的問法是有問題的。因為站在家屬的立場想,聽到這句話,多半會直覺回應「要救」,因為他們心裡想的是「我怎麼可以不救我爸(或媽媽、孩子等家人)?」

講師的重點在於,希望醫療人員能換位思考,改變問話方式。比方說,面對相同的生死關卡,醫生可以這麼問:「要不要讓家人善終,好好走完最後一程?」這樣一來,家屬反而更容易說出「好」,因為他們會覺得這個決定是為了讓親人好走,是正面、體貼的選擇,而不是消極放棄。

坐在台下的我頻頻點頭,決定把這樣的觀念帶進臨床現場。很巧的是,沒過幾天,我就真的遇到了實際應用的時機。

如何陪伴至親善終?立即閱讀〈如何陪伴至親善終?第一線專科醫師:「提早準備」才能沒有遺憾〉,找到放手的勇氣。

廣告 - 內文未完請往下捲動

那堂課後幾天,我就遇見了那句話的現場考驗

我照顧的對象是63歲的黃伯伯,他長年樂於工作,但不明原因引發腦炎,讓他的認知功能在短短半年內急遽惡化。送到醫院時,已經無法清楚表達、自主坐立也很困難。住院期間病情急轉直下,因肺炎轉入加護病房,經歷了插管急救的過程。

與他的兒女們討論時,我感受到他們對父親的深愛。因為黃伯伯一直是家中的支柱,提供經濟支持,讓孩子們能無後顧之憂地發展自己。他們怎麼也沒想到,撐起全家天的爸爸會這麼快倒下。在他們眼中,父親就像一座山,默默守護家人,卻從未享受過生活的美好,不曾好好旅行、也沒大啖美食。

他們不捨讓父親離開。即使此時的黃伯伯已只能發出模糊字句、四肢無力、需仰賴呼吸器維生,他們仍希望靠醫療讓他再拚一次。

在生命末期加諸醫療處置是愛嗎?立即閱讀〈給至親最後的愛是善終,還是醫療干預?〉,陪伴高齡長輩走完人生旅途。

換了問法,卻撞見更深的捨不得

我想起講師提醒的「換個方式問話」,便對家屬說:「是不是能讓黃伯伯好好走,有個善終,減少人生最後一段的痛苦?」

廣告 - 內文未完請往下捲動

黃伯伯的兒子含淚說:「我當然希望爸爸善終,但他從沒享受過好日子,我希望他還有時間被我們好好照顧,讓我們孝順他,不要再像過去一樣,整天只為我們辛苦工作。他像個永遠不會停的機器人。」

那一刻我深刻體會,講師的建議雖然重要,但實際面對病家時,溝通仍需彈性。眼前這個家庭,我與他們雖有信任基礎,卻還不足以讓他們放手。

看著他們滿臉的不捨與糾結,我努力思索如何接話,於是說:「對你爸爸這一代人來說,他們不一定覺得閒下來就是享受,特別是當了父母後,即使退休,也不見得覺得『什麼都不做』的生活有意義。」

什麼才是父母眼中真正的「孝順」?

我舉自己的父母為例:「他們和你爸爸同一代,雖然70多歲退休了,現在每天還是很忙。因為對他們來說,忙代表可以工作、照顧家庭,也能減輕子女的負擔,這樣的忙碌對他們而言才是有意義的。」

我話鋒一轉,談到自己對老年的想像:「將來我變成老人時,也希望自己能一直有事可做,忙到人生最後一刻。最好是忙著忙著,就自然地離開。再說,孝順這件事,孩子有他們認為的方式,父母也有自己期待的被孝順感覺,兩者未必一致。」

廣告 - 內文未完請往下捲動

我看著他,語氣特別加重地說:「所以,從我的角度看,你們已經很孝順爸爸了。」

我的話似乎進入了他們的心。黃伯伯的兒子最後說他會再想想,雖然口中還喃喃地說:「我還沒孝順他,我捨不得。」但我看得出,他已下定決心釐清自己的想法,思考怎樣的選擇才是對父親最好的。

我心中默默祝福黃伯伯能安然離世,家屬也能放下糾結。也再次感謝那堂課帶給我的提醒,在醫療現場,溝通真的可以改變一切。

< 本專欄反映專家意見,不代表本社立場 >