短暫存在的一生,何所為?

戮力尋找並踐行

生命存在的意義與價值──解脫苦的默照活 (解脫禪)

照,以明覺心,心之本然性。

默,直觀觸境,心之清淨性。

修止修觀,禪法繫心

修正身、口、意的業行,就是修行。

修行過程或道次第,或說,向解脫苦之心路歷程:

第一個階段裡修奢摩他(samatha),奢摩他就是止禪。身體在一個地方穩定地靜坐下來,以「呼吸」為觀察對象(業處、所緣)。由於身體保持一段時間不變換坐姿或微移動姿勢,肉體上的感受或覺受逐漸鮮明化,於是引發過往生命旅程裡所積累的善與不善種子,種子起現行而有感性的「受」、理性的「想」、意志性的「行」等習性運作,譬如對身體的不舒適感生起與瞋相應的排斥心行,對輕安感生起與貪相應的愛執心行,對中性的感受生起與痴相應的無知或無記心行。換句話說,由於肉體暫時被拘禁或結界在一個地方,在久坐不動的靜觀裡,對肉體剎那生滅的無常相、苦相與心蘊裡意識、潛意識的心行習性,都可以清晰地覺照之,此時諦見最真實的自己──面對肉體上變異相的態度,對其做出什麼樣的習性反應,又或什麼樣的情緒感受、念想意志被引生出來。

萬事起頭難,不忘初發心,堅忍正行持續靜坐練功修止禪,聖嚴法師云「時間可短,不能斷」。如果沒有持續練功就是無法在心識田裡播下正念種子、滋養種子發芽與生根,也就無法真正地體會解脫禪法之生活妙用,一棵壯碩的菩提樹就不會長成。

第一階段的修習主旋律,除了自知生命現況是什麼狀態、什麼樣的生命層次,還要強化安忍力,不斷地訓練專注地觀察呼吸。專注觀察是心之本能或本性,然,為解脫苦的專注觀察是具備正知見的覺知(sati)或正念(mindfulness),因此修習正念呼吸時必須把佛法觀念加進來協力運行。那麼就直取佛法心要「緣起法則:此有故彼有,此無故彼無;此生故彼生,此滅故彼滅」。緣起法是解構一切法的法鑰,也是解脫苦的法藥,我們得時時牢記著。也許,此階段的緣起法只是強記下來的概念,還未產生如法思惟之力用,可是在靜中修持止禪培育專注力、覺知力的歷程,只要做到真實地覺知、面對、接受、了解現況,這樣「做到」的本身就滋養著信、進、念、定、慧等法根。是故,我們一定要把這個緣起方程式默記下來;或者強力地背記「緣起法性:一切境相皆緣起緣滅故無常,無常故苦,苦故非我,非我故非我所;一切都會改變的,一切也都可以轉化的。」

當觀察呼吸或正念呼吸的練習,已培育出較穩定的專注與覺照心力之後,就可以進入第二階段修毘缽舍那(Vipassana)。毘缽舍那就是觀禪,觀禪的重點先放在對境思惟修;後至育成對境當下是緣起法性的無間等現觀能力,若《楞嚴經》裡觀世音菩薩的耳根圓通法門所云:「我於彼佛發菩提心,彼佛教我從聞、思、修入三摩地。初於聞中,入流亡所(入法性之流,所緣寂滅)。所入既寂,動靜二相,了然不生、如是漸增;聞所聞盡,盡聞不住。覺所覺空,空覺極圓。空所空滅,生滅既滅,寂滅現前,忽然超越世出世間,獲二殊勝:一者上合十方諸佛本妙覺心,與佛如來同一慈力;二者下合十方一切六道眾生,與諸眾生同一悲仰。」人身難得今已得,人腦是縝密的運思道器,所以善用大腦作思惟修吧。

此時,觀照到自己身心現象或狀態的變化,開始學習如法思惟:以緣起法性的觀念去再次標記、分析、理解它,重新認識現前境相的自身實相。這樣思惟修的覺照載體,就是一系列明覺心(心之本然性)與觀照力的統合運行。當覺照載體的統合運轉愈來愈強大且綿密,也就對身心結構的五受蘊運作機制及其所呈現的各種種相狀,愈來愈熟悉,不管是可觸覺的外在現象、可識知的內在狀態。對境當下真誠地面對它、接受它──原來自己的身心或五受蘊是由這樣的習性使然運轉著,原來我是這樣歇斯底里的念想著,原來我這樣作意念想生執取後就帶出相對心行的身心覺受。如此覺照運行,就會愈來愈認識自我,於是自然地懂得珍愛自己,並漸離我慢的自信、信法而真誠正念地活在每一觸境裡或每一當下,也就知道如何擇法面對並回應這些因緣生滅的情事──只須放輕鬆地覺照它、接受它,不再理會並豢養我的習性反應。只要停止豢養它,習性反應的神經網絡就會慢慢地鬆弛,並善巧地保持在一個安全的距離,這就如豢養寵物般,愈豢養就愈加強對寵物的執取力道。所以對境修習這些善行、善法的運作,培育起正法行之自我觀照基石很是重要!

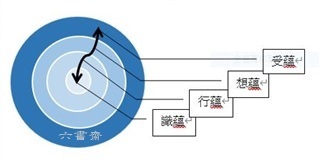

修觀禪之初是進入一個相較粗糙的身受心法之觀照,如上述觀察自己身體上的感受及心理上比較粗顯的念想、情緒等。若再進一步深入修觀禪,可以援用葛印卡老師把Vipassana( 毘缽舍那)翻譯成「內觀」譯辭的概念法;此謂「內觀」是指在自我觀照的基石上,更推進去觀照生命內在幽隱的心地風光或心行──受蘊、想蘊、行蘊、識蘊等心蘊運作,四蘊如一同心圓,以識蘊為中心,心意識的波動向外擴散並回流印記;這階段的內觀就更聚焦自心觸即現前境的「受、想、行」運作機制。換言之,如何內觀覺照更細微的「心行」呢?也就覺照「受、想、行」三者相互干擾、相互牽動、相互引生之心路歷程。「受、想、行」好像一條捲捲的蛇盤旋內隱於心田中,覺照者只要能夠內觀照見這條蛇是這樣活動,就不害怕蛇的存在,也就有辦法正確地擒捉著蛇頭制伏之。學子如是信願行:唯正念且真誠地對待自己,才能夠勇敢地推著自己去處理不善的、雜染的心蘊問題,而令一切心行皆清朗、坦蕩、離繫,及至解脫苦。

當有了起步觀照修的無虛偽、無覆藏的自知基石,再進入內觀修習時就能夠育成無畏的美心素質。因為自己是為自我觀照、自我淨化、自力解脫而存在,所以不會害怕自己要去挖掘這麼多無知、愚痴、不淨的習性,更傾全力去突破幽暗心房的念想盲點。進入觀照「感受/覺受」已自知:心影響身、身影響心,身心彼此之間相依相待運轉著;此階段學習把「內觀之心眼」推進到心行細節──受、想、行的依待關係或運作模式,聚焦在「心行」並清楚地觀察這條盤纏的蛇是怎麼繞,又繞出哪一種生存或生活情態的套路,譬如觀察怎樣的「念想」帶出怎樣的「心受」,「心受」又會牽動怎樣的「習性反應、決意心志」生起,而「習性、意志」又會引生怎樣的合理化「念想」。

有時候內觀的視角退出一點點去觀看當前心境和肉體之間的連動性微細反應,此時觀照焦點通常是容易被觀察的感受性所緣,因為肉體上生滅變化相多以感受或覺受被體知、覺照,不管是覺受性的痠麻脹痛、微粒波動、安穩如山等身受,不管是情緒性的瞋憤質疑、憂悲惱苦、輕安喜悅等心受,再次清楚標記觀照當前身心較粗顯的所緣境相;之後,內觀的視角再推進聚焦「受、想、行」,去細細地觀察、反覆地思惟「受、想、行」觸境當下所生發的狀態及其彼此相對應的關聯性心行套路,再次進入細觀心行,確認是不是這樣的「念想」帶出這樣的「覺受」,然後再思惟為什麼會這樣念想?是過去世(累世)被強化積累的行蘊裡的某個價值觀的執持?當內觀之心眼不斷地照見心行套路時,那些致苦的積習心行之來龍去脈就會更加清楚顯現,並隨即被覺照之、被擇法處理之。再次確認那些被識知的之心行套路後,再把內觀視角拉出來外層檢視當前「身心」統合狀態,乃至觀照當前身心另一全新感受性的生、住、滅相,並再次如前所述修習內觀心蘊的運作及觀照身心統合狀態。總而言之,修習內觀的時候,要去標記善、不善,並思惟善與不善是依何緣而生、住呢?受、想、行的心路是內在的無表業,顯發於外的表業力量又是怎麽樣被儲存到內在的識蘊,及如何再被刺激活動起來?為了表業的善行開展,所以就要更加微細地內觀修習去滋養、促發善的種子,讓更多善的種子不斷地成長。

因為生命可貴,佛法難聞今已聞已修,所以活著愛自己,也樂意分享純淨的被理解的法愛予他人。於是,身心更加安穩了,也能夠自主不斷地修習內觀滋養善種子,接著會自然而然更有心力作深觀的思維修與慈愛一切的廣行。在梅村禪法裡有云「look and understand deeply(深入觀察並理解)」,即席中文翻譯採用「深觀」;此「深觀」的理趣是生活應用法,也就是Vipassana( 毘缽舍那)思惟修的重新詮釋。就「深觀」這個譯辭的修持法來說,是先進入深的(deep)理趣之思惟修,再淺顯的(simple)應用佛法於正念生活中。甚深的理趣為何?如何「深觀」呢?就一行禪師提出「Interbeing (相即性)」的概念說明來說,就是深入到「緣起無自性/緣起性空」理趣的思惟修。以現象界的任一事、任一物、任一人等一切法作業處所緣,觀察彼此是相即性關係,也是緣起法性的相依相待關係。現前種子即使是不善的、即使是善的,都有其促成這顆種子的關係條件,而善的種子和不善的種子彼此之間,也有相互依待的關係,更有相同的助成緣起,如是眾因緣連結而成就一法、萬法、一切法、一緣起法界。

如是靜靜地細密思惟而理解:任一法的存在或顯現是由無數的遠近親疏、可思量不可思量的眾因緣連結,深切且深刻地體認一切法就是 Interbeing (相即性)的依存關係。如此「深觀」而對法法相依、法法相益的相即性連結有了深且廣的理解,而對相即性的勝解力,就經由不斷地「深觀」自身與自己、他人、大自然的連結,而愈來愈縝密、愈來愈厚實、愈來愈強韌,乃至慧心觀想下連結起彼此或宇宙萬有之間的關連性,心地風光就打開到無邊際,若「心包太虛,量周沙界」,亦如華嚴宗思想家云緣起法界、法界緣起的概念,就是層層無盡啊!若從《華嚴經》的無盡藏、一法入一切法,一切法入一法、一即一切、一念三千界等概念來說,此一法與彼一法如光光相攝,彼此有著內在的依存關係──相依相即。人世間的二元相對性是不好與好的分別執取,然而,「look and understand deeply(深觀)」帶出一個很美的「因陀羅網(梵語indra-jāla)」譬喻概念,即帝釋天之寶網,其網之線,珠玉交絡,以此寶網譬喻物物之交絡涉入重重無盡。因此深觀後體悟了緣起法性智慧──諸法實相乃多元相即性,是相互依存、相待性的條件和合而存在。當學子體解「Interbeing (相即性)」概念,就更珍愛自己的餘生,也愛他人與大自然,並會自知為什麼修習四正勤,於日常作息裡正念覺照流動的觸境所緣,不斷地滋養好的心行種子,讓善心行去增長顯發成表業善行;不再澆灌不好的心行種子,令它慢慢弱化沒有機會現行也就等於無用並凋萎沒有生機。

總之,修止禪之初,要先真誠為自己而存在,不要害怕久坐的身苦,也不要虛偽的對待自己;在短暫存在的生命時間裡,先實實在在修止禪,再進入修觀禪,乃至更進一步內觀五受蘊的運作;最後進入更究竟的深觀層次裡,以慧心和諸法作連結、對話,譬如由自身業處深觀起,而照見自身與過去、現在、未來一切法的相即性,誠如一行禪師所說,我們的生命體來自山河大地、歷代祖先、人際網絡等眾緣成就而存有,當身體之緣滅後歸回山河大地所有,於是禪師往生後可以是一片雲,可以是一朵花,也可以是一顆石頭。由修止、修觀之觀照、內觀、深觀的自修心路,是一條以無偽心去修正身口意業的善業道次第,若自修積聚起厚實的正法資糧,也就自然有正智心力進入無畏的廣化、廣行,並且一切正法行無礙,誠如星雲大師云「有佛法就有辦法」。所以一定要沒有虛偽地面對自己的生命現況,並修正自己的身、口、意造作,這樣的道次第起步,就是每天至少清清楚楚地數三個息的修習,漸漸地拉長修習的時間,利於修止禪培育穩定的專注與覺知力,然後才進入觀禪Vipassana 的思惟修,訓練對境當下思惟法義:以一個真正的解脫苦之業處所緣──自己的五受蘊身心相狀,搞清楚自己的受、想、行彼此之間的心行套路運作,以及能以明覺心視角去觀照身和心的關係或相互交涉情況,並在身心統合裡慢慢地知道身心或受想行是有因緣的相依待性,當達到對自身緣起法性的體認時,就容易進入深觀一法與一切法的相即性;因為你可以很篤定的立足在內觀五受蘊的基石上,擴大思惟修的心視角去做一切法的觀察、覺照,也才有辦法推及到無盡法界的相即性。因此,先由自身這一法觀修是很重要的本務!

堅持正行,身心安然

若把「覺照」,視作「覺知、觀照」的複合詞,那麼意涵乃一心專注地觀察業處所緣,於對境業處上「思惟修」。什麼是思惟修呢?就是自己依著佛法的核心法要──緣起法(因緣生,因緣滅),去體知現前對境,乃至體悟對境之緣起法性──確實是依因待緣而成,且因、緣、果、報是生滅無常、無常苦、空無自性、非我、非我所。

由於自我中心執持恆常不變、主宰支配的習氣使然,我們活在緣起人世間的無常流動中,必然對生滅無常、非我非我所的法性感到質疑性之恐懼、逼迫性之覺受/苦受;心裡也就會升起無明性的苦受,這些心裡的苦受來自我所求不得、我主宰不得的缺欠或不滿足感引發。如何面對日常生活中那些由自我中心所引發的苦受呢?我們可以「借力使力或借境練心」,就是把苦受作道用,借著「苦受」去理解「無常苦」法性、去修正「我所苦」的執取。在「苦受」中,就專注地覺照著「苦受」,深度地思惟「我所苦」、「我」的特質、性質是如何?或者說,觀念執持的「我」、制約概念化的「我」、一期生命裡真實存在的「我」之感知,這些「我」之真面目是如何?又或者,暫不溯及過去世的積習,就今生我們從娘胎出生之後,「一期生命」被概念化教育而建立起來的「我」、自我存在感所認知的這個「我」、自體生命所感知到的「我所」,由感受性、覺受性、識知性建構的「我」,到底它的真實性是怎麼一回事呢?這樣的深觀、諦觀修持與結果,就能回歸「本來面目」。尤其,當「身」處無常苦之覺受中,如老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦等六苦,是更容易體知「無常苦」而深觀思惟這些法相,乃緣起無自性、非我、非我所之真實特質或法性。因此,而理解佛陀演說四聖諦教法,為什麼首先教授苦聖諦,確實有怹不離現實經驗世界的善巧教說。

《佛說四十二章經》所云「人有二十難:貧窮布施難,豪貴學道難……」其中,佛門中常說「富貴學道難」,但是對能夠細心覺察到心受的富貴者來說,「學道」不一定「難」。譬如有些富貴之人士被強盜、被搶劫了,會深刻地感知自己內心的苦受,不是豐盛物質的快樂所能療癒的。因為被害者具有敏銳的醒覺力,所以覺照「富貴」、「我的富貴」、「我失去富貴物之苦受」等真實性、本質性,當不難吧。雖然,每個人這輩子的福德資糧不一樣,但是我們修持的理趣與方法是沒有優劣分別,都是一樣依止緣起法而覺觀。身為實修者就是要善用生命存在時的每一個對境作思惟修,對已經驗或正經驗什麼樣的觸境,內心生起什麼樣的覺受,必須自己去專注觀察它、覺照它、理解它──現前的感受,它的存在是如何形成的?觸境後所引發的心理層次之覺受又是如何?由於心裡的覺受層,可說是心蘊的運作──受、想、行、識等四蘊的相待性運動。是故,我們必須先向內去叩問、追蹤比較淺層意識的「想」,自己是如何去界定去想所遭遇的事情,又是如何去連結各種觸境而說故事。接著,從這個「想」出發,慢慢地往內去辨識或找到「行」的蹤跡,自知淺意識裡對某一些價值、態度有強勢的、頑固的執取意志,也許自認為這些不可被攻破的執取就是我的底限。然而,對欲解脫苦的實修者來說,卻是要修到沒有底限,這是很重要的分流點。

我們必須依著對佛陀教法的認識與正信,學習依止一切法因緣起而無常、苦、非我、非我的法性(緣起法性),安忍地修持一切善行、法行。凡所有一切法行,皆從覺照自我開始,去理解自己生命的「五受蘊」身心運作,是前五根對五塵境時,根塵相待時所抓取到的各種訊息隨即交給心、意、識的意根、意識去標記、了別、識知。於是,當修持觀禪的思惟修時,加入擇法覺支的法行,把根塵的觸境訊息抓進來(根對塵的訊息)交由意識如理作意、如法思惟──扣在緣起法性的理趣裡去作思惟;不斷地訓練觸境當下如法的思惟修及強化如法思惟的穩定性,然後漸漸地培育起厚實的緣起法性之知見,增厚到不壞的正信或淨信時,也就建立起身心安然地「轉煩惱為菩提」、「轉凡入聖」的穩定基石。

然而,對不曾修習如法如理內觀或深觀的人來說,要做到根門觸對塵境當下的六識運作隨即在緣起法性上運轉,或者說,以「無時間差」的現觀能力去照見對境實相,這確實是不容易的心地功課,因此修習者能否「堅忍正行:以對境為業處所緣,作緣起法性的思惟」就成為轉化或淨化的正精進課題。謂「時間差」,意指六根觸對六塵境當下的六識運作,能否觸境當下隨即/無時間差在緣起法性上任運自在。想像我們在對境思惟修時,心蘊運轉機制裡有扇「間隙窄門」,窄門開合間隙之「時間差」,能影響生活品質,也牽動著生命層次能否向上提升。時間差愈拉長,習性反應愈能伺機現行。時間差愈縮短,習性反應跑出來的機會就愈小。當時間差的窄門完全閉上了,習性無法現行。自力修習時可以這樣一個現觀概念,去穩穩地訓練如法思惟及檢視培育現觀能力的進度,最後自知已封閉習性出沒的窄門。如果自己沒有這樣推進淨心行動,很容易一直處在有漏的生活修行,而有漏行還是具人世間的苦樂流轉、六道的生死流轉的業力呢!

末了,有關於漢傳禪修或解脫禪的觀念與方法,於此推薦五書,建議依序閱讀:

一、 《為什麼要禪修?大乘禪波羅蜜修行指引》

https://www.ddc.com.tw/product/book/prod.php?id=9935&type=b

二、 《修行要義》

https://www.ddc.com.tw/product/book/prod.php?id=6550&type=b

三、 《禪觀修學指引:漢傳禪修次第表解》

https://www.ddc.com.tw/product/book/prod.php?id=8286&type=b

四、 《老實是禪》

https://www.ddc.com.tw/product/book/prod.php?id=4828&type=b

關於 解脫苦的禪修法,閱此套書(共四冊)

五、 《念住禪修-大念住經 》https://blog.udn.com/quietdharma/180547792