把複雜說簡單,才是真正的學問

2025/09/19 08:50

瀏覽162

迴響0

推薦1

引用0

新學期第一週,

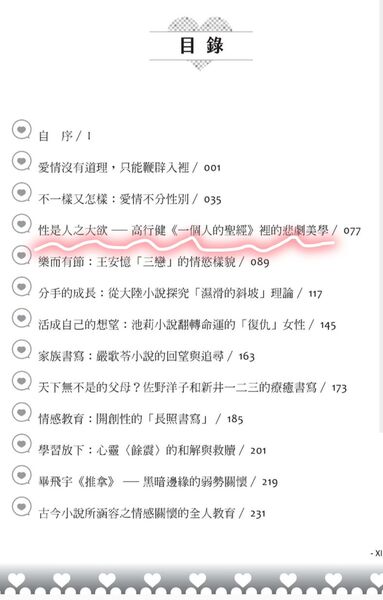

為學生的分組報告舉例諾貝爾文學獎得主高行健

《一個人的聖經》,

論及小說中歷史背景對人物命運的影響,

一位應外系的同學課後來問我

:「老師,是不是文史哲都會一起討論?」

「是啊!文史哲本來就不分家!」

順著這個話題聊下去,

他卻突然皺起眉,

說起了自己的高中往事——

那時的國文老師總愛在課上講很深奧的哲學,

明明該是讀詩品文、感受文字溫度的課堂

,卻總被她口中的抽象概念占滿。

他說那整整一年都過得很痛苦,

說話時眼底的無奈特別真切:

不是抗拒學問,

而是明明想靠近文字,

卻被硬塞的深奧理論攔在門外,

最後只剩茫然和疲憊。

這段對話讓我格外有感觸,

其實學問的價值,從來不只在內容有多深,

更在能不能讓聽的人「接住」。

對高中生來說,

他們對世界的認知還在搭建階段,

國文課的核心該是先幫他們看見

「春風又綠江南岸」的畫面感,

讀懂「舉頭望明月」的鄉愁,

而不是一上來就拆解詩句背後的哲學隱喻。

就像讀《論語》,

先讓他們明白「三人行必有我師」是待人處世的小智慧,比硬講「儒家思想的體系建構」要實在得多。

那位老師或許有傳遞深度的初心,

卻忘了「因材施教」的本質——

忽略接收者的認知節奏,再深刻的內容也會變成負擔。

後來我和這位同學說,

你現在學的「跨文化溝通」,

其實就是在練「把複雜變簡單」的能力。

不管是老師站在講台舉例,

還是我們日常分享觀點,

甚至未來他做翻譯、做外貿,

「讓對方聽懂」永遠比「秀自己懂多少」更重要。

畢竟,學問從來不是「懸在空中」的理論,

能落實到生活裡、讓聽的人真正理解的,

才是有溫度、有用的知識。

#教學

#實踐大學

你可能會有興趣的文章: