她,挽著一絲不亂的髮髻,插著一支青白色玉簪,淺淺地略傾下細細緻緻的頸,凝眸在一只青花瓷碟上。

「你收藏?許多陶瓷、字畫吧!」

她自自在在的揚起古典的臉容,說道:「不!對於收藏要懂得『割捨』。我只收白玉和青花瓷器。」沉吟一下,接道:「收青花,也不是那種價值連城,得鎖在保險櫃的青花瓷。我喜歡青花的大方單純,把它融入生活之中,燈座是青花、果盤是青花、煙灰缸是青花、餐具是青花,幾十塊錢、幾百塊錢、幾千塊錢的青花器皿,打破了也不嚴重。在我,真正的藝術是生活。」

這,就是張寶琴。

當你依照一般訪問的定則,正襟危坐立刻切入問題,請教她的事業──作為全國最大文學雜誌「聯合文學」發行人的種種時;她委婉的、輕緩的、歉歉然解釋:「事業並不是我,只是我生活的一部分。」她懇切地表示,社會大眾在賦予一個人成功的評價時,應該選擇均衡發展的人,她展顏一笑:「過分推崇一個人在事業上的成就,可能會對社會造成誤導作用的。」

這短短數句值得再三玩味的話語,觸發我們談及現代婦女在事業與家庭中所扮演角色的問題。張寶琴依然強調均衡發展的重要性,她說:「其實,現代的女性相當幸福,除了有公平受教育的機會之外,離開學校之後,也有選擇自己生活方式的自由。她可以選擇單身生活、可以選擇結婚而不生育子女或結婚生兒育女。她可以做一個單純的職業婦女,也可以擔任多重的角色,兼妻子、母親和職業婦女於一身。但,一當你選擇了所要扮演的角色,就當全力以赴,不得逃避。」

眼前坐著的即是一位悠閒雅緻卻胸有成竹的現代女性。她接著說:「現在社會上過度渲染『女強人』的形象,導致許多女性忽略事業之外她已承諾的其他角色了。在事業上非常能幹、倍受稱讚的女性,卻無法將家庭生活處理得宜,那麼她的成功是值得懷疑的。」

「雖然時代在變,潮流也在變,但我深信追求兩性和諧才是人類不變的真理,現代女性不論是在知識水準或獨立能力上都進步很多,但大多數男性似乎還不願相信這個事實。如果現在男性也能以開放、明智、成熟的心態來面對這個事實,我想每個人會快樂些。」這種論點,倒很道家,講究陰陽相輔相成。

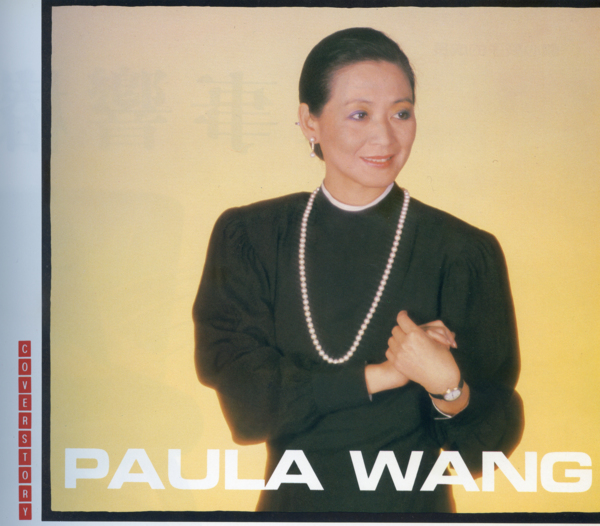

她侃侃而談,我邊記錄邊注視著她,黑白色系的服飾,不是時下的「時髦」卻有她獨特的風韻;當我把話題轉換到她既然重視傳統婦女的家庭觀,而又事業如此忙碌,該如何安排並提高生活品味?

「品味?」「嗯,就是要懂得割捨啊!」可不是嗎?有捨才有得。

「人類的生活,包括精神與物質兩個層面,物質生活是為了滿足食衣住行的需要而產生的,就拿穿衣來說罷,現代服飾日新月異,如果盲目追求流行,豈不累人?名設計師三宅一生曾說:『過去穿衣是穿出你的身裁來,現代穿衣是穿出你的靈魂來』。當然他用靈魂兩個字是誇張了一些,其實也就是個性、品味的意思。因此,穿衣的藝術對我來說,是先了解自己的個性,不適合自己的款式、色彩;勇於割捨。」喝!第三次說到「割捨」兩字,多麼充滿「壯士斷腕」的強烈字眼,但從她口中說出,身體力行在她的服裝款式上,卻幻化成雍容的神采。

住呢?

「享受一個完全屬於自己的空間,不能將它塞滿東西,而應盡量保留空間,減少因空間狹小帶來的壓力。因此,必須懂得割捨不必要的東西。沒有價值的物品,要丟棄,室內裝飾品的擺設要單純。」

張寶琴修長的手指,沒有刺目的蔻丹,白白浄淨的執起手絹,輕輕的摁了一下鼻尖微滲的細汗珠子,燦燦的提出她的「人生哲學」:

「我總覺得一個人一生吃多少,穿多少,用多少,都有一定的『福份』,再富裕的經濟條件,都不得濫用。」

「在物質生活上,我贊成『精緻化』,因為物質的精緻化,是節約天然資源的有效途徑。」

人生能如此豁達,真能思及此,行於此,倒真要羨煞人。

在精神生活上,她崇尚知識智慧的追求。她認為,在資訊發達的今日,每天有似排山倒海而來的資訊、新知,但一個人不可能每種書籍、雜誌都看,所以要有計劃,有一定的方向選擇著閱讀。幾本重要的雜誌,自己有興趣的書籍,按計畫來看,絕不貪心,否則根本無法定心,所看的內容更不可能吸收成為自己的。她引述梁實秋先生的話:「喝酒要喝好酒,喝茶要喝好茶,讀書就要讀一流的好書。」也正是這個意思。

她毫不猶豫的講道:「品味對我個人來說,是一種生活態度──尊重別人,珍惜萬物,自我改進。」張寶琴客廳的一個小茶几上擱著一面素白竹邊的紙扇,上頭樸樸拙拙的字跡,是圍棋大師林海峯簽名的墨跡──「無我」。我想:張寶琴所求的境界,該是「無小我而不失大我」吧!

她娓娓地繼續說道:「其實我是相當隨緣的,並不刻意強求甚麼,這可能跟我成長的過程有關。六年國民學校教育,從來也沒參加甚麼惡補就進了一女中,六年中學也常是名列前茅,第一志願考進台灣大學,然後出國留學、做事、結婚生子,一切都很順利。」不曾強求,而能擁有最好的機遇,是福份。她,淡淡的「隨緣」,所以對於家庭主婦是否應參與社會活動的問題,她的答案是:

「在我國女性的社團並不是很多。有的,也是職業性婦女社團,因此純家庭主婦在子女長成之後,要加入社會團體,常缺乏適當的管道。目前有許多公益團體,在招募家庭主婦做會員,或有許多婦女才藝班的成立,這是值得鼓勵的。」

說及「聯合文學」,這份創刊兩年半,超過三萬份發行量的成功刊物。張寶琴一如先前的優雅和柔美,仍是持著「平常心」敘述她的理念:

聯合報為了將經營成果回饋社會,創辦了「聯合文學」。一方面也是希望藉著文學的感染和點化,來建設一個更健全、和諧的社會。基於這樣的使命感,「我們希望透過文學雜誌,使文學成為每個人生活的一部分。文學不應只是少數人口的奢侈品,而應該是全民生活的必需品。在『聯合文學』,我們曾連續刊出『我看文學』的專欄,被訪的對象大多不是學文學的人士,如鋼琴家傅聰,他就說自己喜歡文學,文學的陶冶使他在詮釋音樂作品時,能更豐富,更深厚。名律師丁懋松也說過,他在英國念律師資格時,熟讀英國文學的作品是必修的課程,因為這是訓練辯才和語言文字表達能力的主要方法。」

張寶琴的看法:現代人看雜誌的目的,大多在於實用,比如讀者希望看某類雜誌時就立刻學到賺錢的方法,或立刻了解投資的資訊,這都是受到功利主義的影響。「但是文學不一樣」,她誠懇的說:「我以為文學對於人的影響,是在潛移默化中形成的。古語道腹有詩書氣自華,正是說明文學的功效。」對於「聯合文學」的成功,天性淡泊的她一點也不居功,一再強調是全體工作同仁努力的結果,她堅守的扮演對社會默默耕耘的角色。

「在一個急速走向多元化的社會中,所謂成功的界定應當廣義化,」她認定成功並不能只著眼於名與利的成就,「那是相當浮面的價值觀。正確的價值觀是多元化的,有人追求知識、有人追求智慧、有人追求金錢、有人追求權利、有人追求愛情,因為追求的價值觀不同而從事不同的行業,但有的行業比較容易帶來『名』,有的行業比較容易帶來『利』,而不容易很快帶來名利的行業,反而需要更大的毅力、智慧和犧牲奉獻的精神。既然在每一行業中都有他的代表性人物,仍應從格物、致知、修身等最根本的做人修養來評價,進而推崇事業上的成功。」

一位美麗靈慧的女性,不恃「社會的嬌寵」,而求以「公平」看待人間事,閒閒地燃起一支薄荷煙,更散發出一份成熟女性的魅力。

告別張寶琴,往前走了幾步,忍不住再回頭望她所在的地方,紙窗竹簾映著她,在昏昏黃黃青花檯燈前,便恍惚的不真實了起來。賈寶玉說女人是水做的,我似乎行至一彎山泉,掬之,水,清清明明的,溫溫潤潤的──如玉。

全文收錄於1987年8月號清秀雜誌(ELEGANCE)

溫潤如玉說寶琴

作者:宣芃

限會員,要發表迴響,請先登入