為期三天的博鰲論壇,果如我們所預期,在平靜、平和的氣氛下,平順落幕;也未出我們意料之外,沒有傳出任何諸如承諾撤除飛彈之類的震撼性大消息,令若干媒體大失所望,只得在中共是否矮化我方,蕭萬長為何坐在第一排這種題目上做文章。但在雙方行禮如儀,一邊做出「四個建議」,一邊應以「四個繼續」的不慍不火的官樣文章之外,的確擦出來事先沒有預料的火花。

蕭萬長主持「台灣經濟與兩岸經濟貿易展望圓桌會議」時,意外拋出邀請大陸企業參與「愛台12項建設」的信息;對方的商務部長陳德銘不僅一口應允,強調由大陸企業承包,價格絕對全世界最低,並且樂觀地估計,可能會有高逾兆元台幣的商機等待挖掘。

蕭萬長這一神來之筆,一舉創造多贏。首先,就「愛台12項建設」的現實性而言,新政府競選期間的重要訴求,正處於進退兩難的困境,不知如何解套;要在八年內投入近4兆從事12項公共建設,其中2.6兆以上要政府出資,立刻在兩方面造成衝擊:眼前愈來愈受重視,而且各界已認定將會持續甚久、愈演愈烈的通貨膨脹問題,在選戰後期浮現;馬蕭團隊一時之間手足無措,不知如何回應。最可慮的是,空前嚴峻的通貨膨脹壓力鋪天蓋地而來,政府大事擴張公共建設,正如火上加油;這是對新政府的莫大考驗,更是對台灣人民的巨大衝擊。

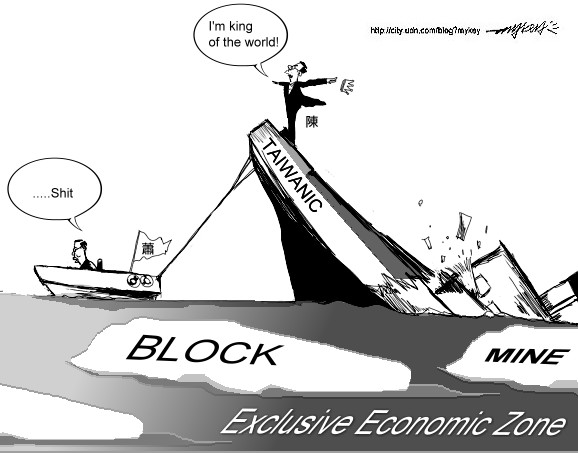

另一方面,政府已累積高達4兆的財政赤字,據估計若連同隱性負債,其金額更高逾13兆,不知要如何弭平;如今再額外擴張建設支出2.6兆,真是雪上加霜。若不能如其如意算盤,稅收大增加以彌補,則新政府一上手就要背上加重後代子孫償債負擔的罵名。

就在赴會之前,蕭先生接受本報專訪,對於儘可能以BOT方式,由民間承建公共建設方案的建言深表認同,並舉出當初他大力促成全球規模最大的高鐵BOT案為例,強調發動民間資源從事公共建設,遠遠勝過政府出資自行興辦。因而就在這一念之間,化解了「愛台12項建設」在財政方面的衝擊。如果近4兆的建設案中,民間可以負擔大部分乃至全部,則根據原先的預算,政府不但無慮增加赤字,還可能造成甚為可觀的財政盈餘。

但如此龐大的建設規模,高達國內生產毛額(GDP)四成,不僅民間部門難以承擔,即使目前各方預期會大批湧入的台商、港資、外國資金,要引入長期被套牢的建設工程,亦非易事。如今蕭先生靈機一動,將此方案向大陸企業開放,妙用無窮。以大陸企業為數之多、規模之大,區區2,500億人民幣,的確不費吹灰之力。何況對岸力主互動交流,不斷要求容許陸資來台,則大開投入公共建設之門不僅立可杜其悠悠之口,而且論規模之大,及公共建設重要性之高,更無可挑剔。

同時,大陸企業由於人事費不高,投入台灣公共建設,其成本確有可能甚低。而且近年來為了籌辦奧運,許多重大工程大興土木,培養了許多專業人才,也累積了雄厚的實做經驗;如今工程多已竣工,正如同當初我們的十大建設一樣,到了鳥盡弓藏的尷尬時刻,如果可以移師台灣承作12項建設,正可給這一批辛苦栽培的專業人才另一個用武之地。

當然,從現實政治意義上看,台灣終於打開大門,歡迎中國大陸企業來台並參與重大的公共建設,這是半世紀來首見;對營造兩岸熱誠互動,功莫大焉。一個看似平淡自然的舉動,勝過雙方官員千言萬語;兩岸之間的寒冰,立時融化不知多少。

不過,縱有這重重好處,卻未能克竟全功。別的不說,為通膨火上加油的壓力就絲毫未減。因為不管錢從那裡來,只要國內需求因增加建設而擴張,物價就會如響斯應上飆。新政府除了在今年以追加減預算的方式,壓抑原先若干支出以緩和對需求的衝擊之外,還應極力將建設的時間表向後調整,在最初一、兩年內只從事時間急迫、刻不容緩,同時能強化國內各部門供給面優勢與競爭條件的項目。

然而真要提供以BOT方式投入公共建設的機會,這12項建設案每一項都要重新規畫、設計,提高其獲利可能,使有意參與者不致望望然而去之。這個部分才是對執政團隊最嚴酷的考驗。蕭先生已經發出英雄帖了,可不能讓新政府頭一個敗下陣來!