[寫在前面] 這是前兩天阿公出殯時,在葬禮上我所念的祭文初稿。因為葬儀社只給三四分鐘的時間,約四頁的內容實在太多了,因此後來大幅刪減,並在媽的協助下,改成台語稿,且為了讓它聽起來更淺顯易懂,媽也替我做了一番潤飾工夫,與文謅謅的初稿大不相同。

老實說,到後來我反而比較喜歡定稿。感覺更親切、更溫馨。不過那份稿是屬於阿公的,在此就把沒機會念給阿公聽的初版稿分享在這裡,以示紀念。

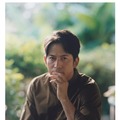

這是阿公去世前兩天的事。

趁著沒人,我趴在床上,在阿公耳邊說悄悄話。

我問阿公還記不記得去年夏天我出國前,晚上來向阿公阿媽辭行,阿公緊緊握住我的手,目不轉睛地看著我,看了許久許久。

我問阿公當時究竟想跟我說什麼?

我不期望阿公回答我。阿公有重聽的毛病,那幾個月也不認得人了,何況當時阿公非常虛弱,因此我只是想把握機會,跟阿公說說話而已。

但是聽了我的話,阿公忽然呼吸急促起來,張大眼睛,嘴巴微微開合,好像真的有話急著跟我說。

我想,阿公是聽得見我的話的。

所以,雖然被交付「寫祭文」這個重大任務時,我曾想:反正不管寫什麼,阿公都聽不到了。

但想起這件事,我決定像當時一樣,由我做代表,把我們這些兒孫想對阿公說的話,原原本本地說出來。

我相信,阿公一定聽得見。

說起阿公,除了小時候調皮搗蛋,被阿公拿竹條狠狠教訓的回憶之外,就沒有什麼轟轟烈烈的事了。

浮現在我腦海中的,反而盡是些大大小小的生活瑣事。

比如阿公喜歡站在陽台上,看來來往往的行人車輛。見我們經過,就會笑著揚聲叫我們,對我們揮手;

比如阿公做的肉羹超好吃,我央求阿公傳授秘訣,阿公告訴我絞肉要揉六百下,見我揉到三分之一就沒力氣,便搖著頭接過去揉,邊揉邊說:「唉呀,妳無法度ㄟ啦!要出力,揉出來的肉羹才會好呷。」

比如爸爸幾次動頸椎手術,阿公都一早到病房,握著爸爸的手。之後全程等在手術房外,偶爾負手站起來,踱到電子螢幕前,看爸的手術進行得如何了;

比如阿媽動鼻甲切除手術住院十多天,阿公從頭到尾親自照顧。餵阿媽吃東西時,都要先一口一口吹涼。拿衛生紙替阿媽擦去滲出的血水時,動作也非常小心、輕柔,以免弄痛阿媽。

又比如,有天早上大家準備搭車出門時,遍尋不著阿公。

我們在計程車邊焦急地等了一會,才見阿公從巷口走回來。原來他是去便利商店給我們買牛奶了。

整件事的來龍去脈我現在已經記不清,但就是阿公提著一大罐牛奶匆匆走回來的身影,讓我印象深刻。

當時阿媽生氣地說:「這ㄌㄟ時準買什麼牛奶!要喝牛奶也不急這一時呀!」

但阿公就是這樣,想到有什麼事還沒辦,不馬上辦好,就無法安心;想到我們可能需要什麼東西,不馬上交到我們手上,就坐立難安。

阿公為人又小心謹慎,每件事都考慮得很周詳,事情委託他辦,絕對辦得穩穩妥妥,服服貼貼。我們的做事態度完全不符合阿公的標準,因此家裡每個人的大小事,阿公都一手包辦。

直到後來耳朵重聽,才逐漸放手讓我們自己去做。

即便如此,阿公還是固定每天一早就去菜市場,買菜回來給阿媽煮。

最初是騎腳踏車,後來腳踏車騎不動,就換成拉菜籃車走去。阿公的身體狀況會急轉直下,就是有一次去買菜時,不小心跌倒造成的。

阿公就像傳統社會典型的大家長,二話不說扛起整個家,四處奔波、忙碌,隨時提供我們任何援助,卻不要求回報。

以前爸媽工作繁忙,阿公為了幫忙照顧我們三個,特別是最年幼的弟弟,特地辦理退休。後來小表弟出生,阿公也義不容辭地幫大舅、大舅媽帶他到三歲,以讓他們沒有後顧之憂。

我們生病的時候,十之八九是阿公帶去看醫生的。

小時候,我一感冒就容易演變成支氣管炎,如果爸爸出差不在家,就算是大半夜,阿公也會陪媽媽送我去馬偕醫院,直到我情況穩定,才陪我們回家。

我們受傷的時候,就算只是一點小傷,阿公也會馬上摘他種的「左手香」,不辭辛苦地送來給我們敷上。

這些事阿公都是默默地做,從不主動說出來邀功,也不要人家感謝。

就好比媽回憶起她大學時代,有時參加完社團活動已經挺晚了,打電話跟阿公說要搭幾點的火車回去,一下車,卻見阿公等在出口。問阿公:「爸,你怎麼來了?」,阿公只淡淡一句:「我沒歹誌,出來走走。」

阿公平常嚴以律己,對兒孫更是嚴加管教,行為稍微踰矩,就會被阿公沉下臉來喝斥。

做錯事被阿公看到,吃竹條子、罰跪是小事,媽和舅舅們小時候還曾被吊起來打,而且不許阿媽或阿祖阻止或求情,否則就打得更兇。

再加上阿公天生有種溫文卻威嚴的特殊氣質,以前總覺得阿公難以親近,也不敢主動向阿公撒嬌。

直到後來交了外國朋友,習慣摟摟抱抱的打招呼方式,見到阿公也自然而然靠上去貼臉擁抱,發現阿公不但不會生氣,反而會開心地呵呵笑,這才大膽了起來。媽見狀還嫉妒地說:「阿公都不給媽抱,這是只有孫子才有的特權」呢!

後來想想,阿公表現得那麼嚴肅,應該只是強烈的責任感使然吧。

其實阿公很有赤子之心。幾年前去台東看螢火蟲,阿公把兩隻一閃一滅的螢火蟲放在手上,開心地笑了,說:「吼銀到陣(讓牠們在一起)」。弟弟在旁看見,不禁覺得阿公好可愛。因為,阿公竟然不知道會發光的螢火蟲是公的!

前兩年過年,阿公也心血來潮給媽和三個舅舅辦了一個抽獎活動。回頭看那時的相片,媽和舅舅們都笑得一臉燦爛,驕傲地拿著自己的紙籤和獎品,與阿公合照。好似回到童年領壓歲錢時歡欣鼓舞的心情。

而從阿媽的回憶聽來,阿公不但多才多藝,也很浪漫瀟灑。聽說阿公有一付好歌喉,媽和舅舅們小時候經常聽他唱演歌。阿公還自學做包子、饅頭、花捲,但是做得太好吃,當時年幼的小舅吃得不知節制,不小心吃到吐,阿公就此不敢再做了。

除此之外,阿公婚前不但會跳舞、抽菸、喝酒,還會打麻將。婚後阿媽沒要求他,他卻一聲不響地自己戒了。只有酒,逢年過節時還會喝兩杯,也會蒐集一些洋酒,偶爾拿出來小酌。

可見阿公對妻子、兒女,都有很大的責任感,為了好好對自己的家庭負責,興趣和喜好都能說戒就戒。也能由此知道,阿公不但自律,而且很能自制。據說阿公十幾歲時爬樹跌斷左手,接骨師說吃羊比較不利骨頭生長,他就真的再也不吃與羊有關的食物。

再繼續往前追溯,若不是阿公勇於追求自由的愛情,在那個信奉媒妁之言、父母之命的年代,和阿媽相愛結婚,又怎麼會有媽媽和舅舅們,怎麼會有我們呢!

其實,阿公細心、柔情的一面,就充斥在我們的生活點滴裡,只是要稍加留意,才會發現。

像是大舅媽在台北念書時,若大舅不在家,阿公就會送她去搭車。

像是媽和舅舅們還小的時候,阿公會坐在椅子上,讓他們趴在腿上,上下搖來搖去。

像是媽高中聯考時,阿公會帶席子鋪在地上,中間休息時間讓媽躺在上面,擰毛巾讓她擦身體,在旁給她搧風。

像是弟弟小時候愛吃鐵盒包裝的水果糖和蘋果牛奶,阿公就常帶他去買。

像是家裡有人出國,阿公一定牽著阿媽去送機。兒孫們的畢業典禮和婚禮更不必說,阿公從不缺席。

像是阿公把家中所有人的生日都抄在紙上記著。

像是以前阿媽沒錢去上裁縫課,阿公便跟阿媽的同事借書,一筆一劃替阿媽抄畫出圖樣,讓阿媽照著縫,連顏色都上得一絲不茍。

像是姐姐有一陣子迷火車,阿公就帶她去松山台北機場參觀,還把自己珍藏的、刻有台北機場的一對台灣造形文鎮送給她。

阿公就這樣,無微不至地照顧、呵護著我們,反而我們很少有機會幫阿公做什麼事。

直到阿公身體變差。

某一次,阿公上吐下瀉掛急診,要回家時天氣很冷。姐姐知道阿公怕冷,趕緊去買一條保暖被給阿公蓋。阿公康復之後,堅持把買棉被的錢拿給姐,因為他知道姐才剛出社會不久,沒什麼錢。但是那條棉被, 阿公每天都蓋,直到過世前不久姐去探望他,都還看到他蓋著那條被子。

阿公對家人關心,對其他人也親和有禮。總是面帶笑容,做事有條不紊,仔細規劃後才去實行。家裡施工的時候,一旦跟師傅說了要怎麼做,就不會再輕易更動,也不會亂砍價。因此接觸過阿公的人,沒有不喜愛、尊敬他的。

阿公的學歷不高,卻能看懂許多連大學生都不見得懂的專業書籍,包括英日文書在內;去日本旅行時,也能溝通自如,連日本人都看不出他是台灣人。

後來才知道,阿公的英日文造詣,都是在戰後靠自己苦讀來的。我以為至少在日文方面,是歸功於經歷過日治時代,卻原來,那是阿公付出比別人多一倍的時間和努力所換取來的。

阿公在自傳裡這麼說:「因為我未能受到正式教育,工作上遇到困難甚多,必須努力克服。」

輕描淡寫的一句話,卻讓我有些難過,好像可以從中感受到背後所隱含的辛酸。難怪媽媽國中畢業時,阿祖說女孩子會認字算術就好,不必升學了,阿公卻說只要媽能讀,就算他和阿媽做牛做馬,也要供她讀書。

讓子女受高等教育,不必承受自己受過的苦,往後的人生之路能走得順遂一點,就是阿公最大的心願啊。

說也奇怪,阿公去世到今天,已經兩個多禮拜了,但就連寫這篇祭文的時候,都好像聽得見阿公呵呵的笑聲,看得見阿公和藹的笑容。那是一種很不可思議的感覺,因為那並不是阿公最後這兩年衰弱的樣子,而是從前身體健康的模樣。阿公已經不在了,卻又好像無所不在。

或許是因為,阿公已經活在我的記憶裡了吧。

記憶裡的阿公,喜歡吃生魚片、喝柳橙汁;

喜歡日本料理,常帶弟弟去台北車站二樓吃鰻魚飯、豬排蓋飯;

喜歡看「阿信」,曾經跟阿媽租全套錄影帶回家;

喜歡看NHK新聞、棒球和相撲比賽;

喜歡聽日本演歌;喜歡寫日記和記帳;

買菜總把冰箱塞滿;

不挑食,什麼都吃;

喜歡看養生書,吃保健食品;

說話時總是台日語交雜……

阿公對子孫無微不至的照顧、容易操煩的個性;對人的寬厚、對事的嚴謹,也或多或少出現在我們這些子孫的身上。

弟弟說:「阿公不只是直接帶給我幸福的回憶,也用他的行動教會我找到幸福的方法。讓我了解到,付出本身就是一種快樂,不一定要求回報。」

阿公就這樣,以另一種形式繼續活著。活在我們每個人的生命裡,活在每個人的心中。

在阿公患了老人失智症的時候,大表弟曾說:「阿公不認得我們沒關係,我們認得阿公就好。」

是啊。就算阿公不在了,只要我們一直記得阿公,記得阿公教給我們的人生道理,記得阿公用他的生老病死,讓我們體會到人生無常,所以更要珍惜眼前的一切,珍惜互相扶持的家人,阿公的精神、阿公的愛,就會永遠與我們同在。

我曾在某部小說中看到一段話,大意是說,寫了日記,就可以安心地把那些事情遺忘了。

我想對阿公說,阿公,謝謝您,謝謝您陪伴我們走過這一段人生歲月。我相信您只是脫離老病的軀體,終於得到真正的自由了。接下來的路,我們得要自己走。但是我們會充當您的日記,把您的大小事情牢牢記住。所以請您不要牽掛我們,安心地走吧。