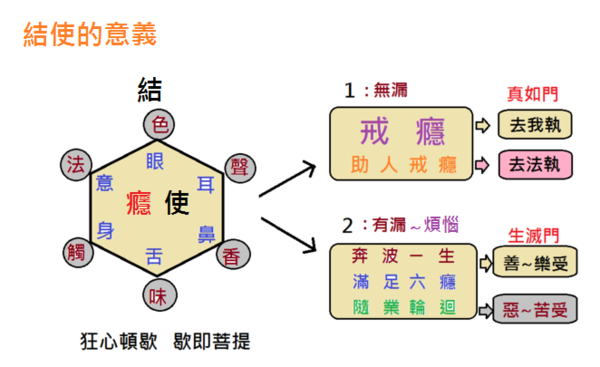

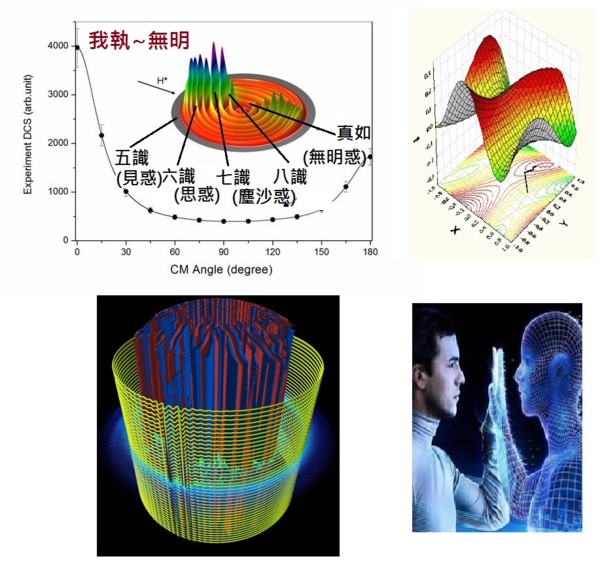

佛法名詞解釋 : "結使"

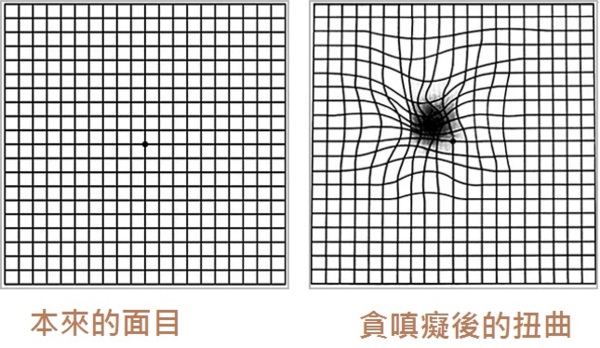

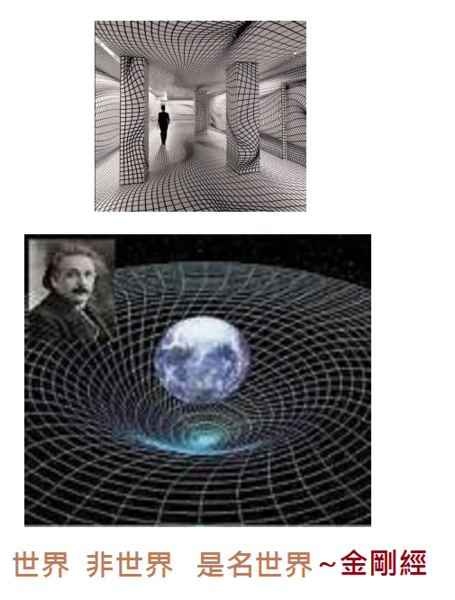

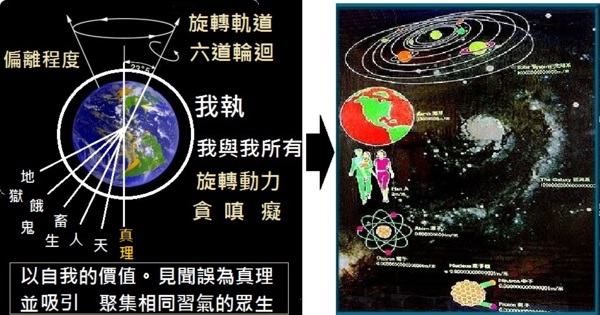

結 : 清淨的佛性 受貪嗔癡後的扭曲

使 : 扭曲後的不自覺驅使自我的習慣

請問什麼是十結使呢??可以應用於何種情況呢??

結使....煩惱之異稱。

諸煩惱纏縛眾生,不使出離生死,故稱結;

驅役而惱亂眾生,故稱使。

結有九種,使有十種,稱為九結十使。

大智度論卷一:

「一切眾生為結使病所煩惱,無始生死已來,無人能治此病者。」

九種結縛。

即九種結縛眾生令不得出離生死之煩惱。

為:(一)愛,(二)恚,(三)慢,(四)無明,(五)見,(六)取,

(七)疑,(八)嫉,(九)慳。

即六隨眠之根本煩惱加以取、嫉、慳三者,以繫縛之義強,故特稱為結。

然五見中,唯立身、邊、邪為見結;及四取中,僅立見、戒二取為取結。

此有二義,即:(一)三見、二取之體皆為十八事,即由物等故稱結。

(二)三見為所取,二取為能取,所取、能取雖異,由共取之義故稱結。

又十纏中,僅立嫉、慳為結,其理有七,即:(一)皆自力現行故。

(二)嫉為賤之因,慳為貧之因。

(三)嫉與憂相應,遍顯戚之隨惑;慳與喜相應,遍顯歡之隨惑。

(四)出家於教法,在家於財寶,皆由此二者惱亂。

(五)帝釋天有甘露味,慳味嫉色;阿修羅有女色,慳色嫉味;由之互興鬥諍。

(六)此二者能惱亂人天二趣。

(七)惱亂自他故。

又大毘婆沙論卷五十以百事為九結之自性。

十種纏縛眾生之煩惱。

乃附隨貪等根本煩惱而起,與染污心相應而造種種惡行,

因其纏縛有情令不得出離生死,故謂之纏。

即:(一)無慚,於諸功德及有德者無敬崇,卻忌難之,而不自知恥。

(二)無愧,於罪為他人所見而不知恥。

(三)嫉,於他人諸興盛事心生不喜。

(四)慳,吝於惠施世間資財或出世間法財。

(五)悔,追悔於所作之過惡中而令心不安。

(六)眠,令心昏懵而無力省察。

(七)掉舉,令心不寂靜,無法成就諸禪觀。

(八)惛沈,神識昏鈍,於善法身心無力堪住。

(九)忿,於違己意之境,則發恚怒而忘失正念。

(十)覆,即覆藏自己之罪過。

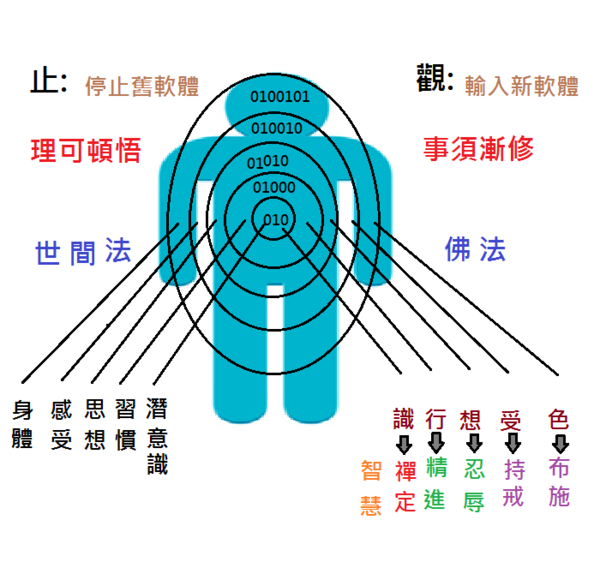

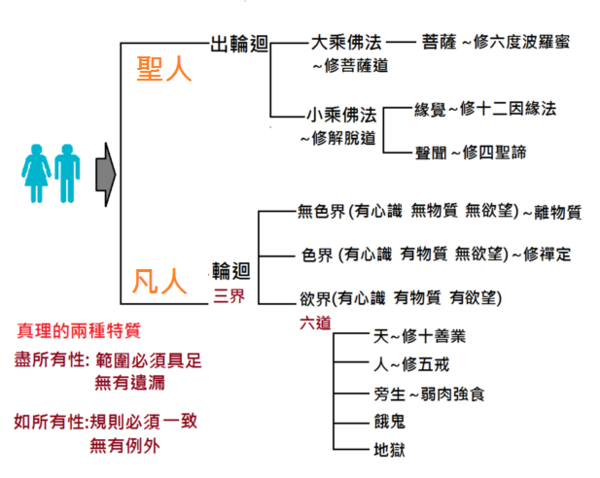

★苦集:招感性,有十結使,能招感生生世世之八苦

結使-愛與欲相應,心恆染著,為愛欲所纏縛驅使 五下分結:

1.身見-認為五陰六入自身,是我、是我所有、相互存在。

2.戒禁取見-認為持守苦行邪戒禁,能滅罪得福,生天解脫。

3.疑-認為世間-常、樂、我、淨,疑惑四聖諦-無常、苦、非我、空。

4.欲愛-對於欲界淫欲的喜貪愛。

5.嗔恨-憤怒怨恨,火氣大。

五上分結: 1.色愛-對於色界四禪定的喜貪愛。

2.無色愛-對於無色界四空定的喜貪愛。

3.掉舉-心浮氣燥,散亂不定。

4.我慢-自尊自大,輕慢他人。

5.無明-愚癡邪見,對於苦集滅道味患離,不如實了知。

參考資訊:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1305091021170

扭曲後一定看不清真相 不知問題的癥結所在

所謂 旁觀者清 當局者迷

佛法說的智慧 是清淨後 才看清楚的全貌

世間的聰明 是端看眼前的利益 不考慮副作用

| 【結使】 | ||

| (術語)結與使,皆煩惱之異名。 | ||

| 擊縛心身,結成苦果,故云結。 | ||

| 隨逐眾生又驅使眾生,故云使。 | ||

| 結有九種,使有十使。 | ||

| 淨心誡觀發真鈔上本曰:「結使。成論云:猶如乳母常隨小兒,能繫縛生死故名為結,常隨生死故名為使,即九結十使。」 | ||

| 大乘義章五本曰:「隨逐緊縛,稱之為使。結集生死,目之為結。結縛眾生,亦名為結。」 | ||

| FROM:【佛學大辭典】 | ||

| 【結使】 | ||

|

結與使。結與使都是煩惱的別名,煩惱能繫縛身心,結成苦果,故稱為結,能使眾生沉溺於生死苦海,故又名為使。結有九結,使有十使。

|

限會員,要發表迴響,請先登入