迷津頓解 關公發願護法

有別於道教宮廟以神荼和鬱壘或是秦叔寶和尉遲敬德當門神,

佛教寺院的「門神」也不稱為「門神」,正確稱呼是「護法」。

佛教寺廟的護法有兩位︱一位是伽藍,一位是韋馱。

伽藍是梵語「僧伽藍」的略稱,漢意譯為「僧院」、「僧園」,

範圍包括了寺院的建築物及寺院的土地、園圃,

所以「伽藍」的原意是指僧眾所居住的園林,

後來出家人所住的寺院一般也稱作伽藍;

因此,伽藍菩薩所護守的就是整個佛教寺院。

伽藍菩薩的聖像其實就是武聖關公的樣貌,

伽藍與關公像唯一的差別就是伽藍的背後有雲帶。

關公為何會變成佛教寺廟的守護神呢?

據《佛祖統記》卷六智者傳記載:

隋開皇十二年(五九二年)十二月,天台宗祖師智者大師來到荊州,

想在當陽玉泉山創建精舍。

有一天,他正結迦趺坐入定,忽然間天地晦暗,風雨怒號,

只見關帝顯靈,率其鬼神眷屬現出種種可怖景象,

想要擾亂智者大師的清修;此時大師不但面無懼色,

並大聲斥責這種行為是執著、無明的生死輪迴惡業......,

說完,所有的妖象瞬間消失;到了晚上,關公現身,

經大師教化後,關氏父子於是用神通力將玉泉山崎嶇之處化為平地,

供大師建寺弘法,並向大師求受五戒,正式成為佛弟子,

並且誓願生生世世護衛佛法。

從此以後,這位千餘年來極受中國人敬重的英雄人物,

於是成為佛教寺院的護法神。

神像朝內 韋馱護佛舍利

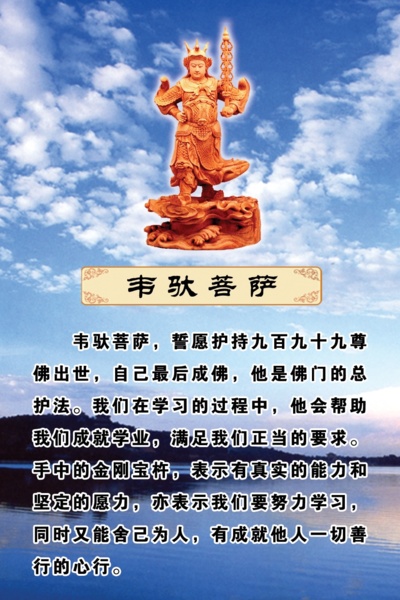

而另一位護法神韋馱菩薩,也稱韋陀天,簡稱韋馱,

是寺院中主要的護法天神。韋馱原本是印度婆羅門教的天神,

韋馱天生聰慧,很早就開始勤修清淨梵行之業,

後來被大乘佛教吸收而為寺院的守護神;

韋馱神像通常身穿甲冑,手持金剛杵(降魔杵),以杵柱地;

或雙手合掌,將杵擱於肘間;身形雄壯、威武勇猛,

是個威風凜凜的將軍相,但面容卻溫和慈祥。

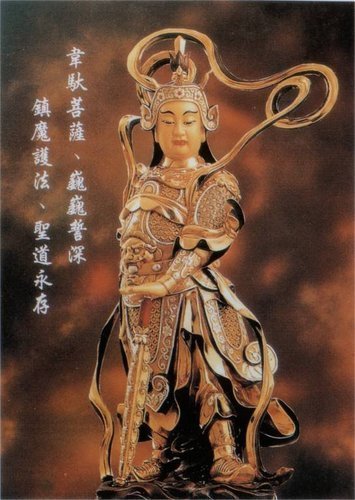

關於韋馱菩薩有所謂「三洲感應」之稱,

其由來據說韋馱菩薩曾於靈山親受佛陀囑咐,要祂護持佛法,

於東勝神洲、西牛貨洲、南贍部洲三洲巡遊護法,保護出家僧眾,

所以有「三洲感應」(因為北俱盧洲人不信佛教)之稱。

爾後韋馱菩薩便擔當起驅除邪魔、保護佛法的重任,

有關佛教臨危之事,對於魔子魔孫惑亂出家僧人,也都快速奔赴,

應機除魔。

在佛教寺院中,韋馱像大多安奉在天王殿,彌勒佛像的背後,

面對大雄寶殿。韋馱菩薩為何面朝內而不朝外,

這是因為韋馱菩薩祂具有保護佛舍利的能力與天職的關係。

相傳佛陀涅槃後,

當諸天神和眾王在商量要將佛舍利建塔供養的時候,

突然來了一個「捷疾鬼」,乘人不備盜走了兩顆佛牙舍利;

韋馱菩薩見狀奮不顧身,立刻以如飛的速度,

一下子就將「捷疾鬼」捉住,取回佛牙,贏得諸天眾王的讚揚;

因此,韋馱菩薩在古印度寺院中的方位,就是對著佛陀的舍利塔。

後來佛法傳到東土之後,寺廟的造型方式有所改變,

這舍利塔就被移到大殿外,

但內部還是保持古印度原本殿堂的造型風格,

所以韋馱菩薩還是朝裡不朝外。

寶杵方向 傳與掛單有關

為了感念韋馱菩薩的守護,佛寺僧團每日於早晨課誦時,

必定會誦念〈韋馱讚〉:

「韋馱天將,菩薩化身,擁護佛法誓弘深,寶杵鎮魔軍,功德難倫,

祈禱副群心, 南無普眼菩薩摩訶薩,摩訶般若波羅蜜」。

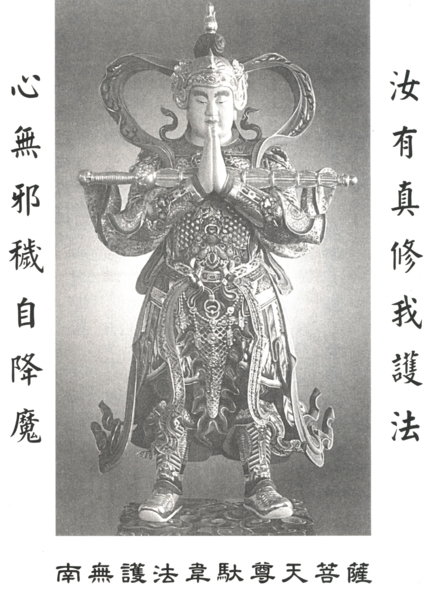

古來護法韋馱,有二種形像,

一種身著甲冑、合掌當胸,腕捧寶杵,

聽說供奉此種韋馱聖像的道場,屬十方叢林,歡迎十方雲水僧來掛單。

另有一種,也是身著甲冑,姿態優然,寶杵向下。

此種形態的韋馱菩薩,護持常住,鎮住山門,眾魔不侵,

但不歡迎掛單的雲水僧。此種說法沒有記載,只是說說而已。

而是不是果真如此,下次到佛寺時,不妨注意求證看看。

不過,目前台灣的寺院也許囿於地點狹小、或融入道教建構方式,

真正有這兩尊護法菩薩的並不多見,

有的則是將祂們框在櫥窗裡,僅供人觀賞!

資料來源:

http://www.newtaiwan.com.tw/bulletinview.jsp?bulletinid=75956

新聞挖挖哇 台灣妖怪傳奇

https://www.youtube.com/watch?v=nUVdUlkjyWU

限會員,要發表迴響,請先登入