特羅姆瑟(Tromsø)位於北極圈以北 350 公里的遙遠之地,是挪威北部最大的城市,素有「北極門戶」之稱。特羅姆瑟市中心位於特羅姆瑟島(Tromsøya),但也涵蓋挪威大陸和克瓦洛亞島(Kvaløya)的一部分,眾多小島和峽灣縱橫交錯,城市景觀壯麗優美。

早在冰河世紀晚期,特羅姆瑟就有人居住。薩米(Sámi)文化是這一地區最早為人所知的文化;西元 890 年前後,因維京人的遷徙而帶入古斯堪地那維亞人(挪威人的祖先)的文化。

中世紀時期的特羅姆瑟,是挪威在薩米人主要聚居地區的前哨,也是通往俄羅斯的邊境小鎮。17 世紀,丹麥挪威聯盟將斯堪地那維亞北部海岸納入領土。特羅姆瑟的城市憲章於 1794 年頒布,1838 年成為獨立市鎮。

這座城市因其獨特的地理位置成為北極探險家的理想出發地,歷史上許多著名的北極探險都從特羅姆瑟踏上征途。北極狩獵始於 1820 年左右,到了 19 世紀末,隨著漁業和捕鯨業的迅速發展,特羅姆瑟成為北極的主要貿易中心。豐富的海洋資源吸引了來自世界各地的商人和探險家,使城市的經濟和文化蔚然發展,特羅姆瑟被稱為「北方巴黎」。

由於受到西風帶和北大西洋暖流的影響,特羅姆瑟的氣候比同一緯度的多數地區溫和,特羅姆瑟是挪威最大的漁港之一。但除了漁業之外,特羅姆瑟也是研究北極歷史和文化的重要中心。此外,緯度略低於北緯 70° 的特羅姆瑟,冬季有北極光,夏季有午夜太陽。獨特的歷史和自然資源,造就近幾十年來旅遊業作為替代經濟資源蓬勃發展。

特羅姆瑟的居民來自 100 多個民族。其中較為突出的少數民族有薩米人、俄羅斯人和芬蘭人。特羅姆瑟地區長期以來一直是薩米文化的發源地。然而,沿海薩米人的同化導致當地的薩米文化在 20 世紀逐漸消失。如今,特羅姆瑟的一些學校設有薩米幼兒園和薩米語課程。

2024/10/02

揮別戀戀情深的羅浮敦群島,搭乘兩段國內班機飛向北極之都特羅姆瑟。隨著螺旋槳飛機一路往北飛行,俯瞰窗外也逐漸由風光旖旎的群島峽灣變成冰雪覆蓋的北極冰原,前所未見如此蒼茫原始、孤絕壯麗的景色,令人無比震撼!而崇山峻嶺之下、僻靜峽灣海邊點點人居的存在更加令人嘖嘖稱奇,即使在如此孤絕的地方依然有人安居落戶,人類果然自有其適應環境的生存之道!

當特羅姆瑟映入眼簾,鋪排在高山與峽灣之間的城市人跡,讓人彷彿從洪荒回到人間!

Radisson Blu Hotel

下了飛機直接來到特羅姆瑟市中心的下榻飯店 Radisson Blu Hotel。以往旅遊歐洲各地不乏入住 Radisson Blu 的經驗,不論是地點、景觀、餐飲…各方面的品質都留下良好印象,這次又再添了一筆紀錄。

飯店客房中的大片窗戶面對著特羅姆瑟海峽(Tromsøysund),憑窗眺望,對岸挪威大陸的市區、絕對亮點的北極教堂、以及峽灣和山脈的景色盡入眼簾。海拔 1,238 公尺的 Tromsdalstinden 山峰,白雪皚皚的山頭也在城市後面探出頭來。

Radisson Blu Hotel 和 漁屋酒吧(Rorbua Pub)

遊艇桅杆林立,碼頭燈火輝煌,夜晚的港口流光溢彩,為極圈中的寒夜挹注一股熱絡暖流。

接近午夜之時,友伴傳來訊息「極光出來了」!這是可以欣賞極光的倒數第二夜,趕緊整裝衝向飯店旁邊的碼頭岸邊。極光就出現在特羅姆瑟海峽對岸的上空,可惜指數不高,極光輕柔似飄忽的雲彩!

2024/10/03

隔天清晨,雨勢較之前一天有過之無不及,看來此行需得和冷雨奮戰到最後一刻!

特羅姆瑟登山纜車

驅車通過特羅姆瑟大橋(Tromsø Bridge)到達對岸的挪威大陸,來到位於特羅姆斯達倫(Tromsdalen)的 Fjellheisen 纜車站。搭乘纜車上升到海拔 421 公尺的斯朵斯坦寧山 (Storsteinen),只需短短四分鐘。山上的觀景平台可以欣賞城市的壯麗全景,也是特羅姆瑟觀賞北極光的最佳地點。

然而,纜車窗外雨霧迷濛,山上白雪覆地,觀景平台寒雨不歇。經不住戶外的溼冷,大家紛紛躲入 Fjellstua 咖啡廳。

咖啡廳擁有大面積的觀景窗戶,在溫暖的室內,終於可以好整以暇地俯瞰和拍照了!特羅姆瑟海峽隔開了挪威大陸和特羅姆瑟島,而橫跨海峽的特羅姆瑟大橋又把它們連接了起來。位於大陸這一側造型獨特的北極教堂,總是能輕易地攫住人們的目光。海峽對岸是特羅姆瑟市中心,下榻的飯店和附近的港口依稀可辨。除了北極教堂和此時置身的斯朵斯坦寧山,在特羅姆瑟的參觀景點都集中在市中心的特羅姆瑟島上。

特羅姆瑟的秋季是一個過渡時期,白天變短,景色變成了萬花筒般的紅色、橙色和金色色調,將周圍的環境變成了一幅迷人的風景畫。此時橙黃秋林與皚皚冬雪相互輝映,是秋冬季節的過渡與銜接,如果不是雨霧朦朧,壯闊的峽灣與美麗的城市合該更加耀眼!

再度登上纜車,回程的能見度比起來時稍稍好轉,但水霧瀰漫的窗外依舊是朦朧一片,美麗的秋山秋水都柔焦在雨霧之中!

極地博物館 Polar Museum

特羅姆瑟位於遙遠的北方,是探險家、獵人和研究人員進入北極的門戶。極地博物館展覽著自 17 世紀至今的北極探險與日常生活,包括封印、越冬、極地探險和斯瓦爾巴群島(Svalbard)的文化歷史。

極地博物館位於 Skansen 海邊,建築物本身可追溯至 1830 年,原是特羅姆瑟海關駐地,由倉庫、海濱建築及海關辦公大樓組成。海關總署於 1970 年遷出。博物館前方的海灘被稱為 Tollbufjæra,是特羅姆瑟市中心僅存的海灘。

極地博物館開幕於 1978 年 6 月 18 日,特別選在挪威知名的極地探險家羅爾德·阿蒙森(Roald Amundsen)駕駛水上飛機失蹤 50 週年之際以為紀念。

1928 年 6 月 18 日,阿蒙森在特羅姆瑟登上萊瑟姆號(Latham 47)水上飛機,前往北方執行救援任務,尋找翁貝托·諾比爾 (Umberto Nobile) 墜毀的飛艇。然而,離開特羅姆瑟幾個小時後,萊瑟姆號就此失聯。

阿蒙森最後一次航行的故事在極地博物館佔有重要地位。展覽以實物和照片為主,講述20世紀初阿蒙森在極地生活和工作的精彩故事。透過穿越西北航道到達南極並飛越北極,阿蒙森讓挪威成為探索極地領域的領先國家。

羅爾德·阿蒙森(Roald Amundsen)的紀念雕像

此區展覽著 16 世紀的探險家威廉·巴倫支(Willem Barents)第一次與北極熊的相遇、大膽的極地熱氣球探險以及在獵人小屋中孤獨慶祝聖誕節的故事。

17 和 18 世紀斯瓦爾巴群島最早的歐洲狩獵時期,威廉·巴倫支等探險家帶著關於北極豐富動物生活的故事回國後,狩獵活動正式開始。大量的鯨魚和海象,促使英國和荷蘭這兩個主要的海洋國家展開了向北爭奪自然資源的競賽,並且試圖尋找通往亞洲的最快海上航線。北極地區為歐洲市場提供了出口鯨魚和海象油、象牙、獸皮和毛皮等有吸引力的商機,隨後歐洲進入密集捕鯨時期。

北極氣候嚴酷,許多西歐捕鯨者在北冰洋遭遇不幸,壞血病是最常見的死因之一。墳墓、建築地基遺跡、烹飪坑和實用物品提供了獵人生活條件的獨特視角。由於北極氣候的影響,這些文物保存得非常完好。

1893年至1896年間,「前進號」(Fram)首航北極,弗里喬夫·南森(Fridtjof Nansen)率領探險隊,目的是到達地理北極探索未知區域。展覽透過信件、圖片和物品,傳達了當時被譽為挪威有史以來最偉大的英雄事蹟之一的探險故事。

這是一次準備充分的探險,計劃是讓前進號在冰層中凍結,並隨著北冰洋的洋流漂流,將它運送到北極。為此船舶製造商專門設計了「前進號」,以抵禦流冰的壓力。然而真實情況是洋流阻礙了船隻的前進速度,前進號無法到達北極。探險隊選擇離開船隻並嘗試利用滑雪板、雪橇和一隊狗到達北極。但最終被迫放棄,15個月後全體船員安全返回挪威。

「前進號」(Fram)的模型

自 1900 年左右以來,季節性海豹狩獵活動為挪威北部提供了重要的經濟基礎。海豹捕獵在世界引發強烈反應,1960 年至 2010 年間,歐盟對海豹產品貿易制定了嚴格的條件,挪威的海豹捕撈量急劇下降。如今,捕獵海豹受到嚴格監管,只有少數船隻參與這項活動。

特羅姆瑟最古老的木屋 Skansen

儘管特羅姆瑟緯度非常高,但溫暖的水流使得冬季相對溫和,甚至可以使樹木存活。市中心擁有挪威北部最大的歷史木屋聚集地,並與現代建築和諧共存。這些房屋建於 1789 年至 1904 年間,和其他挪威城市一樣,當時市中心禁止建造木屋。

特羅姆瑟最古老的房子「Skansen」建於 1789 年,作為海關站,與周圍較小的房子組成木屋群。這些地基可能是建於 13 世紀的中世紀防禦工事的遺跡,如今看來像是一座小公園。

海岸博物館的文化與美食 Full Steam Museum

漁業為挪威沿海地區帶來了力量和經濟,使人們能夠定居並依靠海洋維生。坐落在特羅姆瑟市中心碼頭旁邊的 Full Steam,是世界上最北端的海岸博物館,在這裡可以體驗到這段漁業歷史的一部分。在這古老的建築中,可以瞭解北極生活的豐富歷史和文化、探索沿海薩米人以及特羅姆瑟北部漁民的獨特故事。

不過,穿越時空探索北極遺產並非此刻重點。在 Full Steam 洋溢懷舊氣息的海鮮餐廳,隨興享用融合當地文化與食材的美食—鱈魚子醬,才是我們午餐時刻的正經要務。

北極大教堂 The Arctic Cathedral

北極大教堂是一座大膽的現代建築,由 Jan Inge Hovig 設計,建於 1965 年,靈感來自北極的自然風光。這座教堂實際上是一座教區教堂—特羅姆斯達倫(Tromsdalen)教堂,也被稱為 Ishavskatedralen(北極大教堂)。

教堂坐落位於大陸,面向海峽和特羅姆瑟島的市中心。屋頂每側 11 塊的鍍鋁混凝土板構成了大教堂獨特的形狀,從特羅姆瑟海峽、特羅姆瑟大橋以及飛機降落在特羅姆瑟時都可見到這個醒目地標。

正面主入口是一面巨大的玻璃幕牆,幕牆上有一個明顯的十字架。

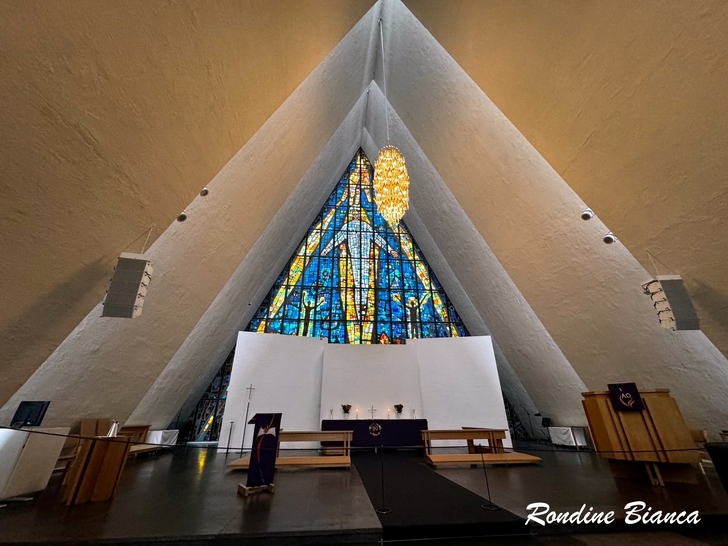

「基督歸來」的玻璃馬賽克窗是教堂內部的焦點,描繪了上帝從手中發出三道光芒:一道穿過耶穌,一道穿過一個女人,一道穿過一個男人。這件作品蘊含著許多象徵意義,總能引起參觀者的極大關注。橡木長凳、大型棱柱形吊燈、聖壇欄桿和講道壇等裝飾,風格與大教堂的莊嚴和素樸相一致。

大教堂的管風琴,由 Grönlunds Orgelbyggeri 於 2005 年按照法國浪漫主義傳統建造,2940 根管子組成的管風琴,與大教堂的建築風格完美契合,讓人聯想到船帆和浮冰。

教堂背面

秋天是充滿對比的季節,教堂周遭的草木交織著翠綠與金黃,大地融合著蕭瑟與豐饒,景色如詩如畫般迷人。自然奇觀和充滿活力的人文結合,使得特羅姆瑟的秋天成為一個寧靜美麗的季節,讓人們陶醉在溫暖、憂鬱和多彩的氛圍中!

特羅姆瑟大教堂 Tromsø domkirke

特羅姆瑟大教堂是挪威教會 Nord-Hålogaland 教區的教堂。這座教堂之所以引人注目,是因為它是唯一一座以木材建造的挪威新教教堂。

這座黃色木造教堂由建築師 Christian Heinrich Grosch 於 1861 年建造,採用長教堂形式和哥德復興式風格。教堂塔樓和正門位於西面。它可能是世界上最北端的新教大教堂。教堂擁有超過 600 個座位,是挪威最重要的木製教堂之一。

主廣場 Stortorget

位於港口旁邊的主廣場「Stortorget」,是城市的脈動熱點,周圍遍布餐廳和商店。只不過此時有部分區塊正在施工,景觀視野稍顯零亂。

1911 年, Margit Løkke 開設了報亭,如今它依然矗立在大廣場之上,被稱為「火箭報亭」(The Rocket Kiosk)。

特羅姆瑟聖母教堂 Vår Frue domkirke

特羅姆瑟聖母教堂坐落於 Erling Bangsunds 廣場上,它是世界上最北端的天主教堂。這是一座小型木製教堂,始建於 1861 年,具有新哥德式藝術風格。主立面上有三座小塔,唱詩台上方另有一座較大的塔。創建以來外觀幾乎沒有變化,但內部改造為簡樸風格。

教堂本身也是特羅姆瑟天主教領地教區(Tromsø katolske stift)的所在地。教堂旁邊是教區住宅,1967 年之前這裡一直是特羅姆瑟的天主教學校,目前用於舉行天主教社區的慶祝活動和聚會。

主廣場上坐落著主教官邸,這是一座建於 1832 年的帝國風格建築,教宗若望保祿二世於 1989 年訪問特羅姆瑟期間就下榻於此。

Erling Bangsunds 廣場附近的不知名建築

特羅姆瑟圖書館

特羅姆瑟圖書館也是市政廳和電影院綜合大樓的一部分。圖書館藏書分佈在四層樓和一個頂層畫廊,與市立檔案館共用一棟建築。圖書館鄰近主要街道「Storgata」和文化中心,因其地利之便和壯觀建築,已成為當地居民的聚會場所,也是遊客必看的景點。

洋溢北歐小鎮風情的商店街 Storgata

商店街成排都是深具當地特色的木屋,不論是房子的外觀或是櫥窗擺設都美輪美奐,令人目不暇給!販售的商品除了紀念品之外,最多的是戶外休閒服飾和用品,毛衣、帽子、圍脖、手套…等禦寒裝備更是在台灣不曾見識過的琳瑯滿目!

美麗的街道洋溢北歐小鎮風情,此趟行程盡情徜徉於遺世獨立的小島、峽灣和漁村,也只有來到特羅姆瑟的城市印象,才能與 21 年前初訪挪威時悠閒漫步小鎮的記憶產生連結。瀏覽著眼前的美麗街道,想念著昔日的美好時光…!

一整天,在雨中走過特羅姆瑟的重要景點,留下這個北極城市的浮光掠影。夜幕降臨,行程已近尾聲,來到港口邊的海鮮餐廳,讓澎湃的海鮮大餐為此行增添一筆華麗記憶!

最後的極光之夜

北極圈之旅的最後一夜,把握在特羅姆瑟這個極光城市的最後機會奮力一搏!大家不約而同,早早就來到特羅姆瑟海峽的碼頭邊守候著。特羅姆瑟大橋和對岸的市區燈火輝煌,即使不為極光而來,流光溢彩的夜色也繁華動人!

雨總算停了,天空雖有薄雲,但隨風快速飄移,眾人無不期盼著今晚是個豐收的極光之夜!但極光指數只有 3+,在瑟瑟寒風中堅持守候超過兩個小時,只等來游移飄忽的微弱極光在天空輕描淡寫!這一路的旅程挫折不少,最後並未出現戲劇化的驚喜 ending!

深秋時節,載欣載奔來到瑞典和挪威位於北極圈中的城市和羅浮敦群島,見識了蒼茫壯闊的極地風貌,領略了雄偉壯麗的山海美景,徜徉在遺世獨立的迷人漁村,並且親眼目睹了神秘極光的真面目,總算滿足了一直以來對於孤立天邊遺世桃源的嚮往。然而,淒風苦雨一路相伴,無奈中也堆疊了許多殘念!

旅行無法希冀總是遇見美好,風霜雨雪抑或風和日麗,遇見了就是必然和全部,這就是旅行的真實!此趟北極圈之旅雖未能盡如人意,但終究是得償心願了,惟仍不免貪心地奢望著…後會有期!

《 2024 極光秘境 阿比斯庫 羅浮敦 挪威 瑞典之旅》全文完

感謝格友們的來訪與支持!