不小心又打了5789個字,實在太長,不怎心看完就可以點三個玄武門四次血流成河,玄宗開啟宦官上昇之路,肅代德憲宗皫宦官掌樞密及軍隊,小結

歷史大戲總是人演的,外在的行為代表人之所思所想,亦代表背後勢力之所圖,觀察一個主題,在不同時代的參與者角色變化,可以看出時代腳步的殘酷。

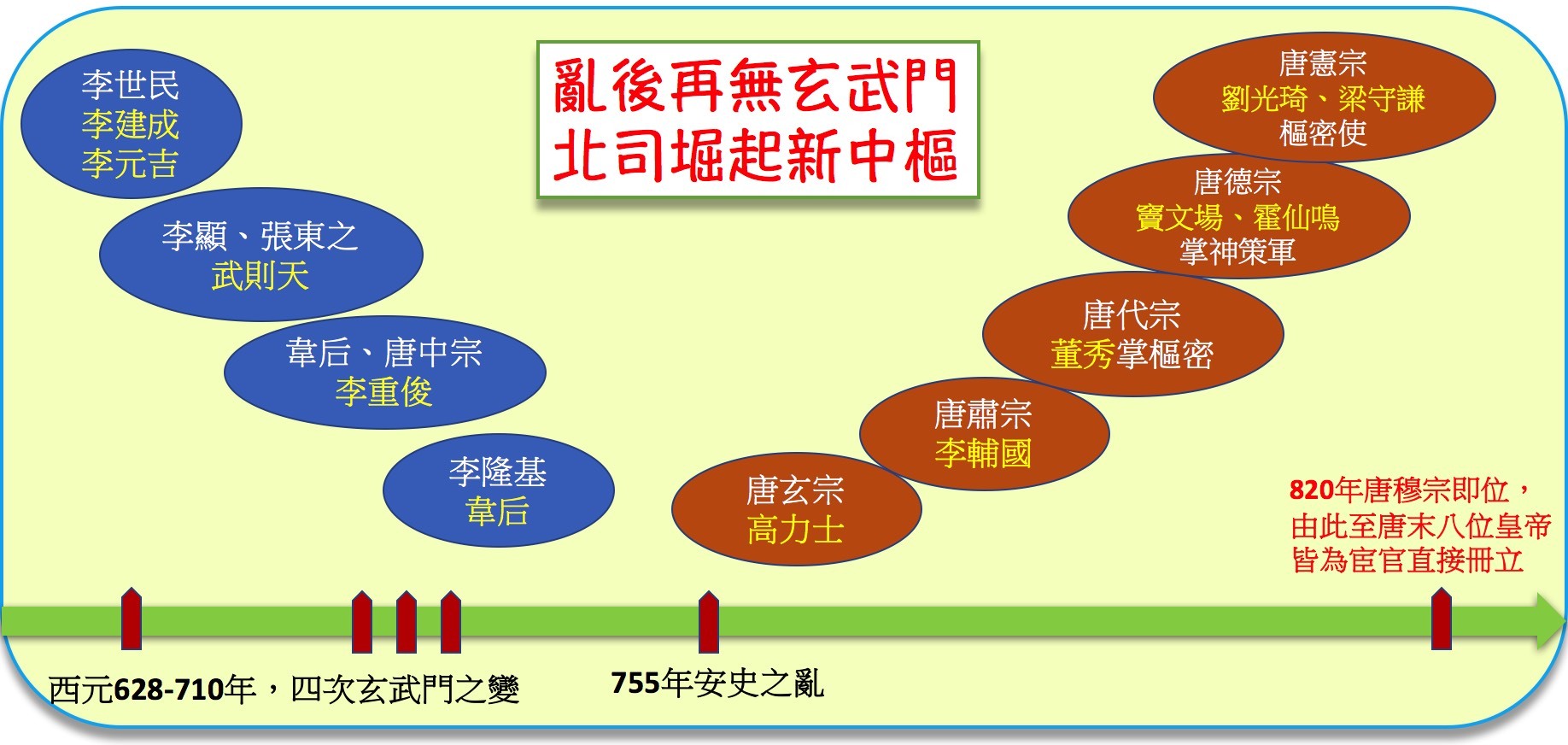

本小段重點是唐朝皇位繼承及宦官的上昇之路,以安史之亂為界,不能算是巧合,亂前亂後的皇位繼承都與「北」有關,亂前四次玄武門之變,玄武門即為皇宮北門,亂後玄武門未再登上歷史舞台,在皇位繼承說話大聲的是北司,也就是由宦官組成,以內侍省、樞密院、神策軍為中心的宦官集團,因為皇宮大內在城市之北,宦官本是做為侍奉皇帝起居的家奴,由其組成的機關被統稱為北司,相對於由大臣組成的政府機構-南衙。由玄武門至北司,因為皇宮在都城之北,所以皇位繼承始終與「北」有關,這是因皇宮所處位置造成的歷史脈絡,此脈絡由居北之位開始,演變成圍繞居於北方的所有「人」,都可執起皇位更替的導演筒。

由玄武門至北司,表示皇位不再是宗族內部說了算,必須得孚眾望的有力人士支持,才得以上位,就算是宦官把持,真正有把持力的宦官領導者,也會以大局著想,雖然其中摻雜個人私利,至少中唐以後的皇位爭奪,後人看到的是更多參與者,這是安史之亂後的唐朝在各領域都有的現象。

而「得孚眾望」代表的是皇帝是接近公器的尊位,不再是有實力者的囊中物,因為歷史環境及社會氣氛已向多元化及平頭化轉變,出身貴賤不再是說話大聲的唯一關鍵,李姓子弟不再有如唐太宗的強人,亦無開國功臣圍繞龍椅,再者安史之亂後,李姓子弟大多在內廷長大,沒有武將班底,所以皇位的遞嬗,自然會有最親近最有權勢的人參與,此亦為歷朝歷代的共通現象,而在中唐以後,有關皇位爭奪,即使是少數人的眾議,也是相對於以往的眾議。

三個玄武門四次血流成河

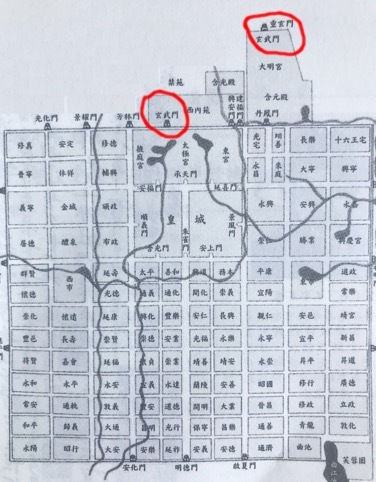

玄武門現已幾乎成了李世民的標籤,開國皇帝的太子都被親兄弟誅殺了,終唐之世,太子之位從來不是穩定的,玄武門因緣際會成了唐前期之關鍵所在,原因在於它的位置,更精確的說法是由此門進入大內,幾乎沒有縱深,此一無縱深或縱深不夠的設計千百年來沒有史家提及。在安史之亂前,共在三個玄武門上演四次軍事政變,其中長安兩個,洛陽一個,因為皇宮大內都在城市整體格局之北,北門都叫做玄武門,如圖1:

圖1唐長安城 資料來源:蘇建榮著《白居易、歐陽修與王安石的未竟志業》

圖1圈起處是兩個玄武門,右上角大明宮是唐太宗貞觀八年所建,所以武德九年第一次玄武門之變只會發生在太極宮北的玄武門,套入Google地圖,玄武門至太極宮直線距離不到500公尺,縱然此門有重兵把守,又有防禦工事,但有了一次兩次,證明人事才是關鍵,陳寅恪在《唐代政治史論述稿》提到玄武門守將常何被李世民收買一事雖是孤證,卻也不無道理,只要收買成功,銅牆鐵壁亦無濟於事。

四次玄武門之變有三次成功,分別是第一次唐太宗上位、第二次武則天退位及第四次李隆基以藩王身份剷除韋后勢力等,總之都是為了皇位的李姓內鬥,當然大臣及武將的參與也很重要,但包括失敗的那一次(太子李重俊),主事者都是強勢的李姓子弟,陳寅恪的說法是此時期的「關中本位」使然,即整個唐朝是內重外輕,出了長安,以外的世界幾乎輕到可以忽略不計,掌握長安,即掌握大唐。安史之亂打散打退李氏宗族的勢力,一個胡兒都可以糾集武力進犯中央,宗族勢力消退,在皇帝身邊的宦官登場。

玄宗開啟宦官上昇之路

不論宦官被重用的原因為何,人與人之間,人與歷史之間,就是有如此多剪不斷的理,重點都在於「人」,試想那是沒有網路,沒有機械,資訊流遲緩的世界,訊息傳遞只靠人言口說,肅宗在靈武即位,玄宗是一個月後才得知[1],宦官做為皇帝身邊包辦小事的重要成員,眾多小事積累之下,主僕之間的信任自然超過那些每天見面時間不多,滿口之乎者也的士大夫。關在大內的皇帝,想要獲得外界訊息,除了來自大臣及全國驛站系統的正式管道外,很自然地先想到身邊最信任的人。

唐朝宦官由唐玄宗的重用高力士開始,再至肅宗的李輔國,起頭後即一發不可收拾,唐後期宦官長期主掌樞密院及神策軍,前者讓宦官掌握皇帝心中所想所願,後者讓宦官掌握武力,玄肅兩朝的宦官僅是個人受寵,代宗開始有了官職,其後發展為組織,這個過程是漸進的,此一脈絡其來有自,至少在憲宗朝以前,皇帝尚可以威信壓制,此時可視為北司養成期,穆宗以後的宦官勢力即完全失控。而在舊唐書中,「北司」一詞最早出現的年份恰好是穆宗長慶元年[2]。

由玄宗先天元年至憲宗元和十五年,大約108年,一世紀左右,各位皇帝心裡怎麼想的?看看前朝有武后改唐為周,外有安史強藩作亂,身邊的人誰最值得信任?就是少了東西不可能奪位當皇帝的宦官,但這樣的解釋太貧乏,是只為結果找原因。放大來看,玄宗朝有許多打破常規的動作,重用宦官只是其中一個方面,其他還有節度使的建置、財經官員的任命[3]等,此二者的影響都在安史之亂後,再要問玄宗為什麼想在制度之外另起新灶?開元盛世不就好了嗎?就盛到底吧,不是如此。節度使的建置初衷是府兵制無法應付新的邊患,故以「使」職設置可以兼管軍政的地方官員,一切軍需委之處理,財經官員一開始也是以「使」職身份為之,代表時代已變,過去的軍事財政系統已無法應付新時代需要,玄宗只能在常規之外另想辦法,在玄宗個人而言,是否會認為原來所有事情都可以想辦法繞彎處理?

玄宗在宦官方面也有不同於前朝的做法,首先是打破唐太宗定下內侍最高級別四品的規定,玄宗朝宦官數量大增,成為「品官黃衣已上三千人,衣朱紫者千餘人」[4],紫衣即三品,所以宦官多了,官階也大了,為什麼?舊唐書卷一八四還有一句話:「玄宗在位旣久,崇重宮禁」,即玄宗在位時間長(45年),且大肆擴張皇宮內院。首先在位太久不是好事,唐玄宗、明神宗萬曆,清高宗乾隆等,都久居高位,但沒有勤勉一輩子的人,更沒有日日如第一天當皇帝的皇帝,久了即尸位素養,蛀蟲叢生,遺禍後代。放大來看,這是慢性病,由緊到鬆,由窄而寬,在人類歷史屢見不鮮,即使在現代亦是,台灣由戒嚴到解嚴,大陸由閉關到開放,這是脈絡,是躲不過的宿命。

縮小來看,兩唐書宦者傳前兩位都是玄宗朝的宦官,意即玄宗前各朝宦官都沒有留下正式記錄,這兩位剛好一文一武,首位是活到八十多歳,嗜殺無比的楊思勗,超過50歳才在唐隆政變中站隊玄宗,之後30多年南征北討,難以想像被閹的人還能如此威猛;其次就是聰穎的高力士,如:

則天嘉其黠惠,總角修整,令給事左右⋯⋯⋯⋯長六尺五寸,性謹密,能傳詔勑,授宮闈丞。[5]

高力士在武則天時期進入大內,此時應該是青年才俊,故「總角修整」,即顏值頗佳,武則天看順眼就留下來,又「性謹密」,意即小心謹慎,應指在細節上令主子放心,可見可被選中,進入皇宮服侍皇帝的太監,選才標準之嚴,難聽說法是擅察言觀色,好聽則是有顏值又細心。在玄宗只是藩王時,就追隨左右,在玄宗由藩王、太子、登位之初的多次軍事行動中,高力士出力甚大,不止如此,舊唐書高力士傳中尚提及15位宦官的名字,都是玄宗朝被委以重任者,最大尾的高力士,最後「重」到什麼程度?日後的肅宗,當時的太子,都要稱呼高力士為「二兄」,試想我是太子,要想知道老爸皇帝今天心情如何,只能有求於玄宗最親近的人,稱兄道弟是最有效的方法,太子都這麼做了,遑論朝野。演變成事無大小,悉先決於高力士,故玄宗說:「力士當上,我寢則穩[6]」,有高力士在,我就可安穩入眠了,人與人之間就這麼因為熟悉而親近,因為信任而放手,又因放手而寫下歷史。

一切的昇平景象,被安史之亂打破,在亂中才能看到人心,皇帝狼狽出逃,宦官們跟隨左右,做為主子的玄宗,會不會有與之共患難之感?安史之亂戳破盛世,一切打掉重來,在任何領域的重建都會導致新勢力堀起,宦官也是。

肅宗至憲宗的宦官掌樞密及軍隊

肅宗至憲宗大約60年時間,扣除因病不能視事的短命順宗外,共有肅代德憲四位皇帝,加上玄宗,每位都有長安被佔出逃的記錄,所以他們與宦官間的情感、信任就這麼一點一滴地因戰亂共患難而累積。以下先列出此期間與宦官有關的事件:

|

皇帝 |

登位 |

得力宦官 |

宦官重大事件 |

|

肅宗 |

李輔國 |

李輔國 |

九路節度使討安慶緒,因各大將難相統屬,故不立元帥,以魚朝恩為觀軍容宣慰使 |

|

代宗 |

李輔國、程元振 |

程元振 |

以董秀掌樞密用事 |

|

德宗 |

|

|

任用竇文場、霍仙鳴為左右神策護軍中尉監 |

|

順宗 |

|

|

|

|

憲宗 |

俱文珍 |

俱文珍、吐突承璀 |

任用劉光琦、梁守謙為樞密使 |

表1

肅宗還在安史之亂時期,戰亂中許多作為看來更像便宜行事,因為所有反應都必須解決眼前問題。以九路節度使大軍討賊,各位老大誰也不服誰,以致不設元帥,只好以宦官為觀軍使,就是監軍,此次應是臨時派遺,但監軍制度由此成為常態,所有制度的原始設計均有時空背景,不知兵事的太監若能知所克制,監軍亦無妨,但終唐之世,監軍在地方頤指氣使之例不勝枚舉。

代宗朝剛走出安史之亂的驚嚇,戰後一切都以復員為主,但積木已散,不可能百分百原樣復位,有關宦官的重大起頭是以董秀掌樞密,董秀在舊唐書中劣跡斑斑,都是因為他「掌樞密」,惜未有任一史書說明代宗為何在此時要有專人掌樞密,「樞密」是什麼呢?文獻通考如是說:

唐代宗永泰中,置內樞密使,始以宦者為之,初不置司局,但有屋三楹,貯文書而已。其職掌惟承受表奏於內中進呈,若人主有所處分,則宣付中書門下施行而已。[7]

意即在皇帝與大臣之間傳達旨意,試想一國總統身邊亦必有如是角色,就是秘書長,其職務是溝通內外,但在唐代宗時期,此職開始交給宦官,可想見擔任此職者,必定在揣摩上意上達到100分,皇帝才能放心,結合稍早高力士「性謹密」的形容,圍繞皇帝身邊的太監大多反應機敏,足堪勝任。要問的是代宗為何在安史亂後有此一動作?代宗以前的皇帝與大臣之間如何溝通呢?

史料當然沒有如此細節,但可以推敲一下,唐前期中書省雖為宰相,但其實只是秉承皇帝意旨擬定文書,就是秘書的角色,貞觀中期以後才形成出令權,成為可以出具正式文書的宰相[8]。所以中書省到了這個階段,已然專業化,但出具文書之前,仍需要參贊機要的各方人士討論,再傳遞予中書省,中書省當然也是參與者之一。在代宗朝初期,可以看到多次不上朝的記錄,雖然機要會談不會在朝堂上,而是小型會議,至少代宗待在後官的時間,必定相對多於前朝,皇帝對於重大事件或戰略指導,只有交待可以完整傳達聖意的身邊人,董秀因而歷史留名,他因為執掌樞密,成為代宗權力核心之一,於是收賄勾結無所不來,「人」的問題再次突顯,是故在中書省專業化之後,代宗就需要有人在他與中書省大臣之間溝通,亦即在專業分工之下,必須重新制訂SOP,補足流程缺陷,而在萬事待舉之時,有才者就有機會,是否有德都不重要了。

由代宗至憲宗的樞密使都是有職無院,即只有職務沒有組織,在代宗朝本來只是一句話傳達給大臣的小職務,演變至只有宦官領袖可以擔任的樞密使,並且德高望重,必須達到「揣切必究,毫芒靡失」的程度[9],所以至少在憲宗朝以前,對於樞密使的要求是有嚴格標準的,如憲宗時的梁守謙為元和中興重要成員,是憲宗有意去除扶他上位的老宦官後所提拔,形成之新班底[10],梁守謙由翰林院使至樞密使至少十年時間,算是盡忠職守,也免不了小細節的劣跡,且憲宗沒看到,梁守謙在日後穆宗及文宗的登位都發揮其影響力。至遲在穆宗時,樞密院成立,分工更為精細,長官始終由宦官擔任,晚唐權力更大,主導宰相人事、皇位繼承等,五代至宋甚至擁有軍權,都是後面的事了。

除了樞密使之外,神策軍亦在安史亂後,逐步由皇帝自己人掌握。德宗上台後,前半期有意識地限制宦官,但後半期螺絲也鬆了,建中四年的涇原之亂,朱泚在長安起亂,德宗出逃,當時神策軍由白志貞統領,緊急時卻「無一人至者」,但有「內官竇文場、霍仙鳴擁從」,此事件讓德宗深覺必須有效掌握武力,如何「有效」,自然是變亂中不離不棄的宦官,於是:

賊平之後,不欲武臣典重兵,其左右神策、天威等軍,欲委宦者主之,乃置護軍中尉兩員、中護軍兩員,分掌禁兵,以文場、仙鳴為兩中尉,自是神策親軍之權,全歸於宦者矣。[11]

亦即一場禍亂,德宗心神慌亂之際,環顧四周,只有少了東西的不正常男人,還是他們最忠心啊,神策軍交給他們才最放心,不知德宗在將錀匙交出時,有沒有看著太監們的眼睛弱弱地問一下:「下次有事時,你會在吧?」由此至終唐之世,神策軍都在宦官手中。

德宗的一念之間是簡單的人性反應,大難臨頭時,所有遠水皆無用,只有足夠近的水才拿得出手,便宜行事之後的後果呢?再說吧。神策軍成為禁軍,不光是宦官有軍權而己,自此以後,所有禁軍武將兵員的大老板都是皇上身邊的核心人物,掌握預算,待遇較地方為佳,升遷較快等,都成了各方人士競相加入的引誘,同時經過至少兩次大擴充,神策軍在德宗朝達到至少15萬人的規模,15萬是何概念呢?根據《元和郡縣圖志》,京兆府在元和年間的戶數是24萬1200,五口之家是120萬6000人,十口之家是240萬1200人,其實長安人口超過百萬在學界都算是高估了,就算百萬人口,在京畿四週駐防及養著15萬軍隊,亦是超出想像的多,台北市以250萬人口計,等於養著30萬軍隊,難以想像。神策軍從德宗以後即軍不成軍,因為成為禁軍後,給養豐富耍特權,打仗前,皇帝都要看宦官老大臉色,久無實戰經驗,成為擺設。

小結

北司就這麼形成了,以上只述及樞密使及神策軍的形成期,北司的另一組成-內侍省,負責深宮內院的吃喝拉撒睡,同樣也在玄宗朝大肆擴充,但相對於樞密使及神策軍,內侍省是本來就存在的機關,而樞密使及神策軍是從無到有,或由武將轉移至宦官手上,都是讓宦官在穆宗以後得以坐大到不可控的關鍵。

可以說肅代德憲四位皇帝都對唐後期宦官勢力坐大起了帶頭作用,每一次事件在當代皆只為了解決當時所需,現代話語是「有那麼嚴重嗎?」是的,鬆緊帶只會愈來愈鬆,鬆到不能用只能丟棄,再也回不來了,安史之亂仍然是這一切的源頭,讓一切鬆動,讓一切重來,讓新人站上歷史舞台。