紐約不但是商業和金融中心,也是西半球的文化及娛樂中心,擁有眾多世界級博物館、畫廊和演藝比賽場地,是人文薈萃的藝術殿堂。來紐約不到大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)參訪肯定會感到遺憾,還好這回旅遊團沒有過門不入。

大都會博物館已有超過百年的歷史,最初是由一群包括了商人、理財家、藝術家與思想家的美國公民發起成立。他們希望藉由藝術品熏陶美國公民,同時達到藝術教育的目的。

大都會藝術博物館於1872年2月20日首次開放,館址位於紐約市第五大道681號一幢大廈內。其後曾搬遷新址,以便容納大量增加的收藏品。

1880年,博物館取得中央公園東側的一片土地,並蓋起了新哥德式風格的建築作為永久館址。從那之後,博物館的規模便不斷地擴大,直到今天,原有的結構已被新增建物完全包圍,佔地已有二百萬平方英尺,是博物館最初大小的二十倍。

羅馬石棺和大部分來自歐洲的174幅繪畫是博物館最早的館藏,收藏品的增長持續了整個19世紀。大都會藝術博物館的地位在20世紀確立,此時展出面積已有20多公頃,館藏有超過二百萬件來自全球各種文化的古文物與藝術品,成為世界上最大的藝術博物館之一,與英國倫敦大英博物館和法國巴黎羅浮宮齊名。

圖1 大都會藝術博物館正門

建築物總長度接近400公尺,目前的門面和沿第五大道入口的結構是在1926年完成。

圖2 館內大廳

大廳內訪客很多。導遊到櫃台報到,然後發給每個人一個徽章夾和一張博物館的平面圖,徽章夾就是入場卷。

圖3 兩層樓高的拱頂大廳,開闊優雅、氣派非凡。

圖4 雕飾的廊柱

圖5 如果不是大廳內擠滿了人群,真想多照幾張不同角度的全景。

圖6 置放在大廳內的古埃及藝術複製品。

大都會博物館所收藏的古埃及文物是開羅以外最豐富的館藏,也是最主要的館區。可惜,擔心分散了找人費時,一路緊跟著女兒蜻蜓點水,在時間的壓力下竟忘了參訪埃及展館。

圖7 Wheat Field with Cypresses 麥田與翠柏 - 荷蘭畫家梵谷(Vincent van Gogh)1889年的作品,長73公分 ,寬 93.4 公分。

這幅中等尺寸的畫作是梵谷自認為最好的油畫之一。同一個題材被梵谷重複畫了三次,第一次是蘆葦筆所畫,其後兩次是油彩畫。

一向不太喜歡梵谷的作品。早期的畫作用色陰鬱暗沉,晚期明亮許多,風格大為不同,但繁複線條和點描的畫法本就不為我所喜。這幅《麥田與翠柏》是所看過梵谷的作品中最能打動我的。梵谷另外一幅題名《Roses》的油彩畫,用色淡雅,也是我喜歡的作品,不過在展覽中無緣見到。

《麥田與翠柏》油彩厚重,藍白的天空佔了畫幅一半,顯得特別明亮。站在這幅《麥田與翠柏》前,一股莫名的震憾感動了我。站在繪畫前受到感動這不是第一次了,很難解釋為什麼會感動。通常不是因為圖畫的故事或作畫背景,而是畫面上自有一種神奇的力量,可以牽動共鳴的心。

圖8 梵谷的自畫像

梵谷生前繪製了超過20幅的自畫像,現在保存在世界各地博物館。大都會保存的這幅戴草帽自畫像完成於1887年,長40.6公分,寬 31.8 公分。

梵谷死於1890年,享年只有37歲,他的畫作是在去逝後才被世人所重視。梵谷生前最後兩年深受疾病所苦,近年有醫界人士分析梵谷晚期漩渦式的畫法,研判他可能患有嚴重的內耳神經失調症,導致作畫方式與眾不同。

圖9 Olive Trees 橄欖樹 - 梵谷繪於 1889 年,長72.7公分,寬 92.1 公分。

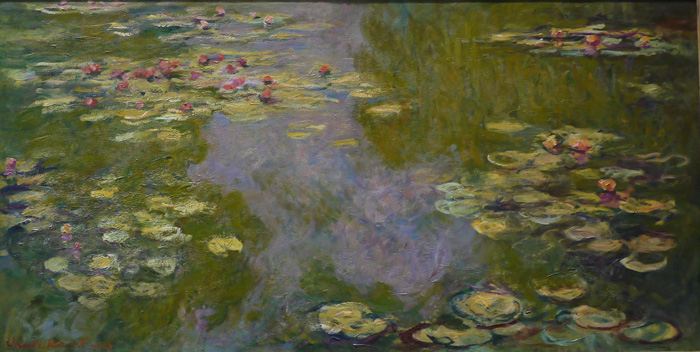

圖10 Water Lilies 睡蓮 - 法國畫家莫內(Claude Monet) 繪於1919年,長101公分,寬 200公分。

莫內晚年勤於作畫,但是大部份都沒有完成。這幅睡蓮是少數完工並經由莫內簽名賣出的作品。

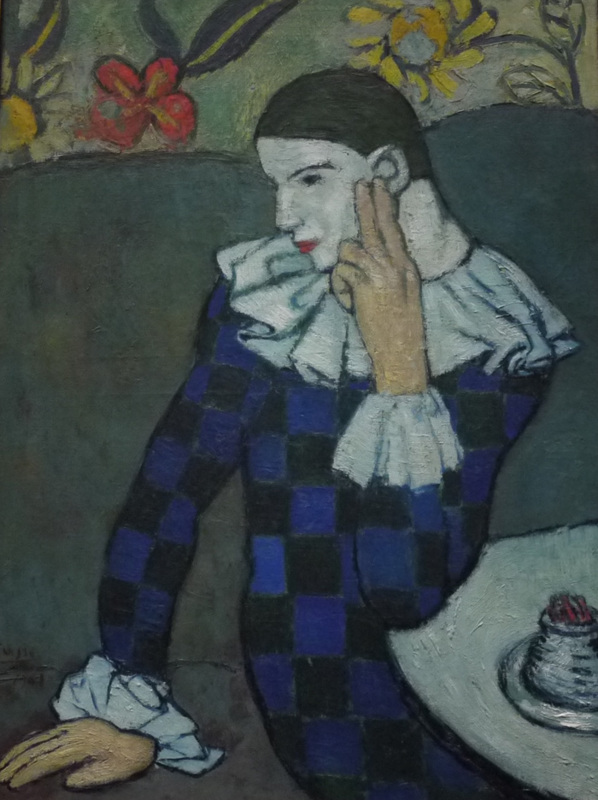

圖11 Seated Harlequin 坐著的滑稽演員 - 西班牙著名畫家也是雕塑家畢卡索(Pablo Picasso) 的作品,繪於1901年,長83.2公分,寬61.3公分。

圖12 The Blind Man's Meal 盲人的晚餐 – 畢卡索(Pablo Picasso) 繪於1903年,長95.3公分,寬94.6公分。

這幅畫的色調、盲人的表情與姿態,在在令人感到無比沉重的悲哀與無助,是畢卡索藍色時期的作品。

藍色時期是指畢卡索在1900年至1904年之間,以陰鬱的藍色與藍綠色做畫,並取用陰沉的題材,像是妓女、乞丐、酒鬼等的時期。藍色時期的作品在畢卡索生前難以售出(不難理解),現在卻是畢卡索十分著名的畫作。

圖13 Greek and Roman gallery 博物館內的希臘和羅馬藝廊

在展館內,不時可以看到學生拿著紙筆坐在名畫或雕塑前臨摹。

這裡展出的是自15世紀初至20世紀初的歐洲雕塑與裝飾藝術。

時間有限,只能抓著相機先拍再說,作品所附的說明來不及看。有興趣的讀者可以根據英文名稱到大都會藝術博物館網站查找資料: http://www.metmuseum.org/

圖14展覽歐洲雕塑的藝廊

圖15 Torso of A Youth - 羅馬大理石雕像,高83.8 公分。

圖16 Wounded Warrior – 羅馬大理石雕像,高220.98 公分。

圖17 Wounded Amazon - 羅馬大理石雕像,高203.84公分。

圖18

圖19

圖20 Andromeda and the Sea Monster –羅馬大理石雕像,高163.5 公分。這張是放大的圖像,有點模糊。

圖21 Leda and the Swan – 法國赤陶雕像,高36.8 公分。

圖22 Fire - 法國石灰石雕像,高223公分。

圖23 Perseus with the Head of Medusa - 羅馬大理石雕像,高242.6 公分。

圖24 Ten marble fragments of the Great Eleusinian Relief - 羅馬大理石浮雕,高227 公分。

圖25

圖26

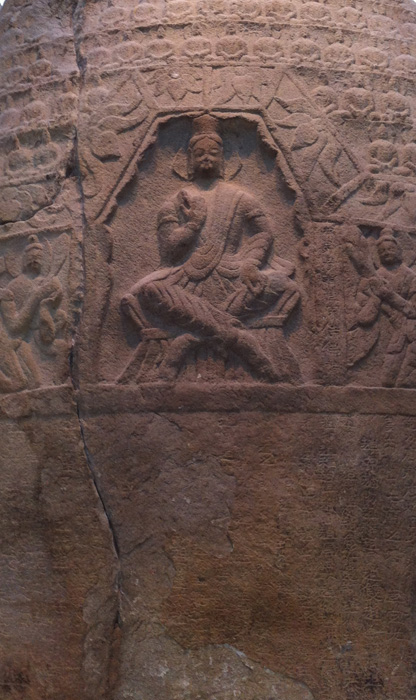

以下是部分中國、亞洲以及近東地區的佛教雕塑和古物收藏。大都會博物館的中國文物收藏豐富,只可惜沒有時間參觀了。

圖27

圖28 敦煌壁畫,元朝(公元1271-1368年),高751.8 cm寬1511.3 cm。

圖29

圖30 Shrine with Four Buddhas神龕與四佛,北齊文物,高241.3 cm 寬171.5 cm。

圖31 Bodhisattva菩薩,北齊文物,高449.6 cm。

圖32 中國明代硬木傢具

圖33 Astor Court 明代風格的庭院 (*照片取自大都會博物館網站。)

這些明代風格的傢具及庭院,是Vincent Astor Foundation(文森特阿斯特基金會)贈送博物館的禮物,於1981年開放參觀。

庭院以17世紀蘇州當地的花園為藍本,使用罕見的南木建材用手工刨製;假山岩石來自太湖,露台的花崗岩是從蘇州採石場手鑿而來。這些都由來自中國的二十六名工匠(包含一位廚師)組成的團隊,在紐約花費6個月的時間組裝而成,全部使用傳統的工具和技術。

圖34亞洲館展區

圖35

圖36

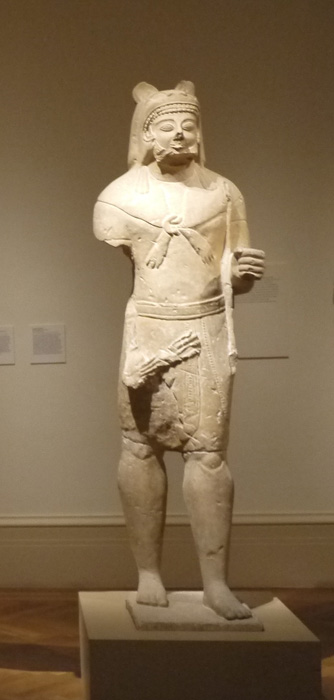

圖37 Limestone Herakles 塞浦路斯石灰石古物,高217.2 cm

圖38 Limestone male figure 塞浦路斯石灰石古物

圖39 Amathus sarcophagus 塞浦路斯石棺,157.5 x 236.6 x 97.8cm

圖40 石棺另一面

圖41

圖42 泰國三面佛?

圖43

圖44 Meditation 禪修打坐,印度11世紀大理石雕塑,高99 cm。

圖45 Relief panel,亞述古物。

圖46 Human-headed winged bull and winged lion (lamassu) 拉瑪蘇石像,高313.7 cm

圖47捨杜

拉瑪蘇和捨杜是亞述文化中半人半獸,有五條腿的怪物。捨杜與拉瑪蘇常被置於寺廟或宮殿入口的左右兩旁做為守護神。

圖48 大都會博物館佔地廣大,收藏眾多,如果沒有平面圖的指引,就像在迷宮裡找出口。

大如迷宮的大都會博物館,要找到回大廳的出口還真花了點功夫。為了怕耽誤團體行程得隨時注意時間提早離開,實際的參觀不到一個鐘頭,的確很難盡興。也罷,只有期待將來有機會再度造訪。

坐在博物館外台階上等候旅遊巴士時,台階下一位黑人表演者正吹奏著薩克斯風,曲調聽來有些熟悉。細聽之下,原來是台灣的「雨夜花」。接著又表演了一段中華民國國歌,最後還拿出了中華民國國旗和「台灣」字樣展示給觀眾。好奇的我本想趨前一探他與台灣的淵源,無奈「路途遙遠」且上車在即,只好打消念頭。

圖49 這張照片的影像是從手機拍攝的遠距照片截取再放大而來,所以不夠清晰。

* 我的廣角相機沒有zoom in 的功能,文章內有幾張照片都經過放大,模糊許多。

圖50

表演完中華民國國歌,換插美國國旗,接著活潑的美國國歌上場,演奏者的誇張動作和勁頭十足的表演逗樂了博物館前的臨時觀眾。

圖51 揮別車窗外的大都會博物館。

紐約的行程還包括杜莎夫人蠟像館(the Madame Tussauds Wax Museum),除了幫女兒與她的偶像合照幾張像外,其他乏善可陳。個人覺得門票錢花得有點不值。

明天將前往古都費城,繼續另一個巡訪歷史的旅程。

待續……美國東岸之旅(三)

限會員,要發表迴響,請先登入

- 5樓. 佳冠2013/07/15 08:29黑人老兄看此旅遊團體人等來的非台即中,吹曲示旗向您荷包招呼呢! 你一感動賞個一元幾個quarters他就知這回獻對了. 你下次去看他吹大陸的歌放五星旗也別太意外. 人家糊口飯吃嘛.

- 4樓. 佟湘玉2012/07/26 11:15过把瘾

你在这里应该可以好好过把瘾,可惜时间太少了。这里也是我向往的地方,虽然我看不懂

也终于在你的游记里看到了人头攒动的场景,我也终于平衡了

。

。据我所知,纽约有两个地方经常有黑人演奏中华民国国歌,一个就是在艺术博物馆这里,另一个在地铁里。

我分析是60、70年代中华民国援助非洲,给当地留下了良好印象,后辈感念ROC,所以吹奏ROC国歌。他们不仅仅吹奏国歌,还吹奏邓丽君的歌曲,并没有吹奏现在流行的台湾歌曲,所以我觉得应该是当年援助非洲的后果。当然,这仅仅是我个人胡乱分析。

路爲紙,地成冊,行作筆,心當墨,記錄無限,丈量天下 - 3樓. 龍公主 2026 第一場 演唱會2012/07/19 19:17街頭藝人

這位街頭藝人 還演奏中國國歌 真了不起

還拿著臺灣的小旗子

看了很讓人感動喔

很好奇他與台灣的關係,可能地上放的照片就有答案吧,只是太遠了,看不清照片內容。 egjc888 於 2012/07/20 09:04回覆 - 2樓. 龍公主 2026 第一場 演唱會2012/07/19 19:14太好了

哇 終於可以回應了

昨天一直出現狀況

好不容易點進來

才按下推薦

就無法再點進來

- 1樓. 任俠李之瑜(李麗梅)2012/07/12 11:38文物是流落在外,還是幸運被保藏著呢........

看到中國的文物在人家的博物館裡

剛開始挺生氣的

但是,剪接師很有智慧地說

我聽了

還真難反駁啊

呵呵

>>文物是流落在外,還是幸運被保藏著呢........

應該說都是吧。

我是這麼想的, 如果流落在外的古物不是被私藏,而是很好的保存並且被介紹給國外人士,那就沒有什麼好生氣的。這些古物代表的是中華文化,不論在哪裡都不會改變。會讓人感嘆的,是那些在戰爭掠奪中被強取或毀損的古物。

egjc888 於 2012/07/13 06:02回覆