Kangxi Emperor. Peter the Great.

中俄開始正式接觸是在康熙帝時期,簽訂了《尼布楚條約》以後,兩國貿易逐漸繁榮。1715年,俄國傳教士首次來華,加強了兩國經濟、文化之間的交流。康熙晚年,因為俄商來華人數眾多;更重要的是俄方一些行為違背了康熙關於安全、和平的原則,因而使中俄關係形勢逆轉。有史學家認為俄羅斯傳教士與法國傳教士,居間合謀,收取彼得大帝的300金幣,對《尼布楚條約》竄改內容,導至於日後中國與俄羅斯邊境國界糾紛,使得中國喪失大片國土.?

尼不楚條約外籍傳教士涉嫌竄改內容,導致於日後中國喪失大片領土,被俄羅斯霸佔?

(尼布楚條約》是中國第一次與歐洲國家按照國際法原則談判達成的條約,也是最早明確使用「中國」一詞來指明,代表大清王朝的國際法文件,國體意義上的「中國」首次正式出現於具有西方外交條約文件上。

條約的權威版本為拉丁文版本,另有俄文和滿文譯本,但這些版本相差甚遠。兩個世紀以來未有正式的漢文文本,但界碑上同時以漢文、滿文、俄文和拉丁文標識.這樣一來成為歷史懸案,不清不楚的,"尼不楚條約",引影響甚巨,導致於日後中國任由俄羅斯帝國壓迫,欺騙,尤其甚者"中蘇友好同盟條約",自從中華人民共和國建政以來,幾乎年年都與俄羅斯共和國展開雙邊會談,企圖重新鑑定中國與俄羅斯廣大邊疆的國界,可惜是雙方各不相讓,尤其是俄羅斯老是以尼不楚條約及中俄北京條約為藍本範疇,制約中國讓中國在協議談判國界的議題內處於劣勢,無法得到公平公正的對話,中國主權由於當時年老的康熙皇帝(近視眼與老花眼)無法判決協議條約(尼布楚條約)內容,只有讓索額圖佟國綱耶穌會士葡萄牙人徐日升,法國人張誠口頭報告稟賦,並無雙方簽到畫押的正式紙本文件,從頭到尾都陷入俄羅斯帝國以及西方傳教士的圈套內,由此觀之西方人總是侵佔中國的國家利益.

In 1712 Tulishen became the first Manchu or Chinese official to visit Russia (not counting earlier visits to Nerchinsk). He was mainly interested in the Kalmyks along the Caspian Sea and how they might be used to deal with their cousins, the Oirats. He left Peking in June 1712 and reached Tobolsk in August 1713. Here he learned that he could not see the Tsar because of the Swedish wars. He went to Saratov and down the Volga to visit Ayuka Khan of the Kalmyks. He returned to Peking in April 1715. His report, Yiyilu of Record of Strange Regions was long the main source of Chinese knowledge of Russia.

About this time the Kangxi Emperor began to put pressure on Saint Petersburg to delineate the Mongolian border west of the Argun, and several Russian caravans were held up. In July 1719 Lev Izmailov] was sent as ambassador to Peking where he dealt with Tulishen, but the Chinese would not deal with the trade problem until the border was dealt with. Izmailov returned to Moscow in January 1722. Lorents Lange was left as consul in Peking, but was expelled in July 1722. He returned to Selenginsk and sent reports to Petersburg.

伊凡五世(1666年-1696年)

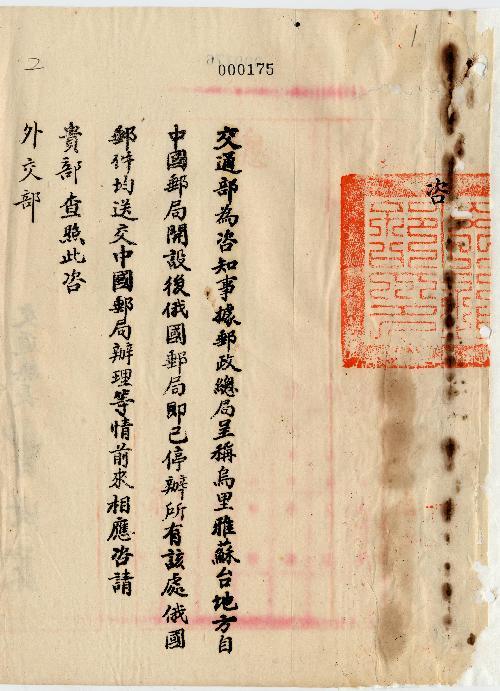

烏里雅蘇台:和珅之子曾發配至此.定邊左副將軍,即烏里雅蘇臺將軍,是清代外蒙古、唐努烏梁海與科布多地方的最高軍事長官。雍正十一年(1733年)置首任將軍為策凌。乾隆以後,因其常駐烏里雅蘇臺城(今蒙古國扎布汗省烏里雅蘇臺城),故稱烏里雅蘇臺將軍。宣統三年(1911年)末,因外蒙古獨立而終結。

.

大盛魁是清代晉商對蒙古貿易的商號,是當時中國最大的商號。

康熙時,在平定噶爾丹的戰爭中,清軍深入漠北,「其地不毛,間或無水,至瀚海等砂磧地方,運糧尤苦」,遂特准商人王相卿、史大學、張傑等三人隨軍貿易,於殺虎口開設商號,全稱吉盛堂,生意十分興隆,後改名為大盛魁。總號最初設在烏里雅蘇台,後遷駐歸化城(呼和浩特),其經營的基本地區是烏裏雅蘇臺和科布多。

大盛魁極盛時有商隊駱駝近二萬頭,每股分紅可達一萬餘兩白銀。1929年,大盛魁商號宣告倒閉。

2013電視劇大盛魁,根據史實記錄改編拍攝,收視率頗高,將漠北外蒙古,烏裡雅蘇台等地實景拍攝,春,夏,秋,冬,顯示出大盛魁的商隊,經營貿易邊區的實景重現,一部上乘的電視劇.

大盛魁的生意在康熙末葉已穿過西伯利亞,深入莫斯科、彼得堡等歐洲腹地,從乾隆朝後期一直至民國初年,大盛魁稱雄草原200餘年.歷史記載大清王朝康熙大皇帝贈予彼得大帝登基時之祝賀禮品,即由大盛魁商隊跋山涉水,歷經千辛萬苦,穿越西伯利亞直接送到聖彼得堡贈予彼得大帝.16820507.登基.

大盛魁商號是清代山西人開辦的對蒙貿易的最大商號,極盛時有員工六七千人,商隊駱駝近二萬頭,活動地區包括喀爾喀四大部、科布多、烏裏雅蘇臺、庫倫(今烏蘭巴托)、恰克圖、內蒙各盟旗、新疆烏魯木齊、庫車、伊犁和俄國西伯利亞、莫斯科等地,其資本十分雄厚,聲稱其資產可用五十兩重的銀元寶,鋪一條從庫倫到北京的道路。

它從清代康熙、雍正年間開業(1724年前),至1929年(民國十八年)歇業,可是,歇業後仍保留著一部分從業人員。1931年大盛魁經過努力,又重新復業,到1945年抗戰勝利前夕,由於種種原因,迫使完全散夥。大盛魁前後經歷了240年左右的時間,其影響也是巨大的。

烏里雅蘇台是清朝統治外蒙古的一個軍事政治中心,大盛魁創業初期,它的總部就設在烏里雅蘇台,科布多和歸化城(今呼和浩特市)是它的重要分莊。後其總部遷來歸化城。大盛魁以放「印票」帳為主,經營牲畜、皮毛、藥材、日用百貨等業務。它的活動範圍,在當時以烏里雅蘇台、科布多為中心,遍及於內蒙古廣大地區和外蒙古的大部地區,在京、津、滬、杭、晉、魯、豫、湖、廣等地,均有它的分支、小號和坐莊人員,它的從業人員最盛時達到萬餘人,它的年貿易總額約白銀一千萬兩左右。真是到了「生意興隆通四海,財源茂盛達三江」的地步,其利潤之多,資金上雄厚就可想而知了。

.

.