文林苑案引發「公眾利益」與「個人財產權」衡平的眾多討論,也有都市更新條例若干條款是否違憲的思考。由憲法的高度來思考爭議,是法治成熟象徵,但也某種程度的簡化問題。如果都更條例不違憲,就代表它是一個好的法律嗎?

同時,文林苑案也反映社會處理爭議的一個傾向。倘若都市更新條例違憲,那麼從法律生效那一刻開始就應該聲請,為何要等到實際有受害者出現後才呼籲?反之,如果因一個個案就全盤的否定都市更新,這也是因噎廢食的結果。

長期的政策不該訴諸短期的情感。在二年前的五都選舉,國、民兩黨的台北、新北市長候選人都支持都市更新,甚至還有候選人主張調降同意戶門檻,可見那時的都市更新是政策明星,與現今的落水狗局面不可同日而語。輿論對同一件事情的態度有如此大的翻轉,而又沒有經過足夠的公共辯論,這對於形塑一個成熟正當、對台灣有利的長期政策,當然是不利的。

文林苑這個個案,大家把焦點鎖定在執行代拆的北市府,是因執行者(政府)角色通常是最醒目的批判標的,但若壓力僅聚焦在北市府身上,就很難對政策做整體的醒思了。台灣在民主政治的發展道路上,仍然缺少面對爭議、處理爭議所需要的公共思辯態度。

「士林王家該不該拆」是一個個案的實體判斷的問題,「國會制定的法律應該執行」卻是地方政府的程序義務。更何況最高行政法院也做出了判決,這也是北市府解釋為什麼必須執行代拆的理由。

財產權,特別是土地的財產權,從來都不是絕對的,否則大多數公共建設就無從進行。然而怎麼樣「公共利益」可凌駕在個人財產權的支配以及對住所的情感之上呢?而這中間的分野,要如何反映在可以被執行的法律上?然後落實在政府面對個案時的執行端?在在都需要成熟的公共思辯。

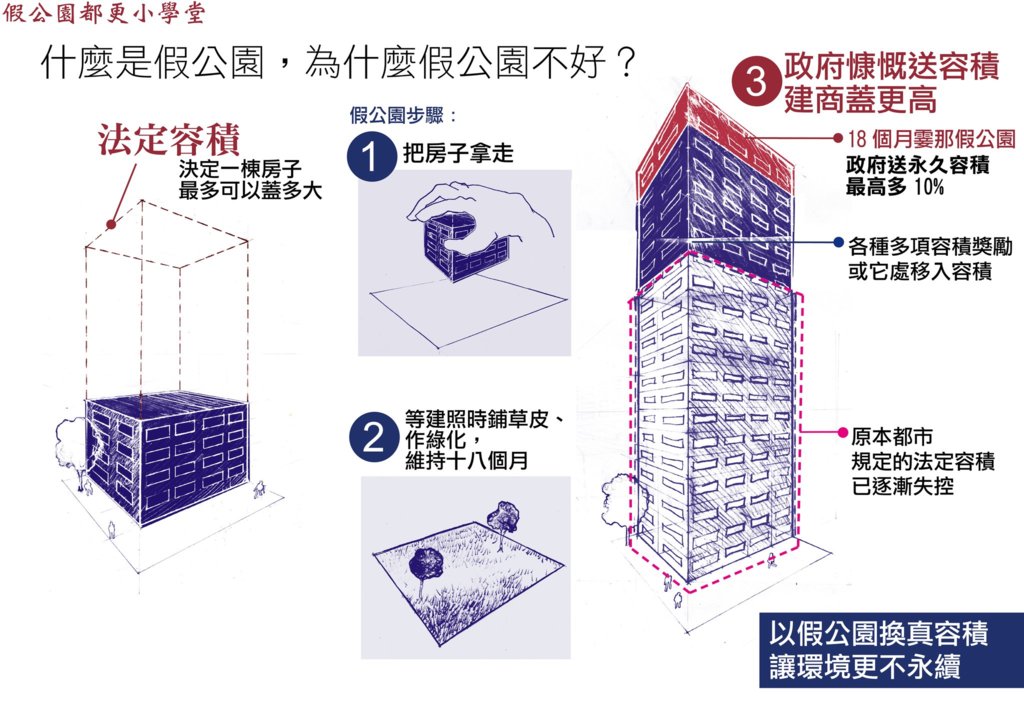

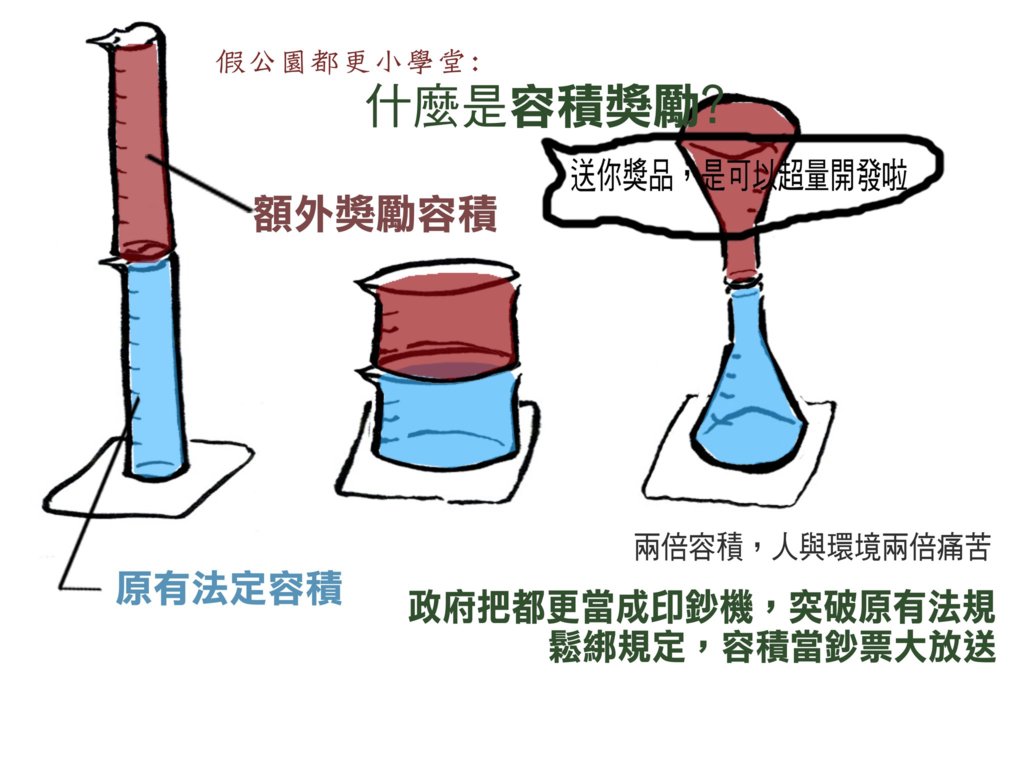

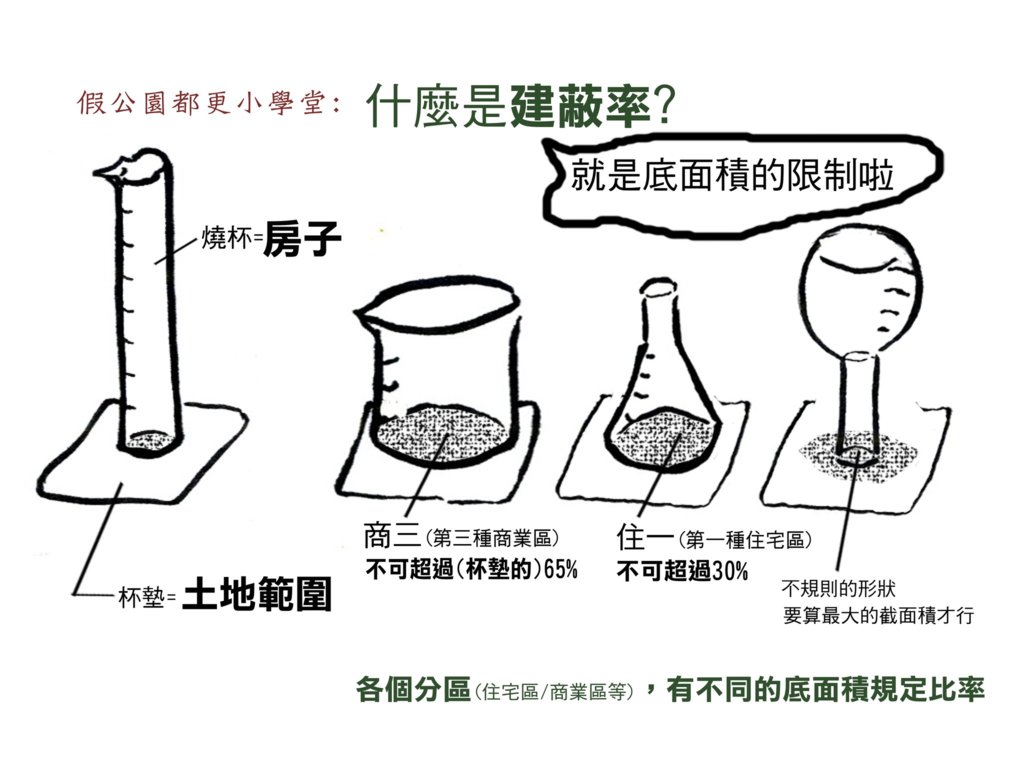

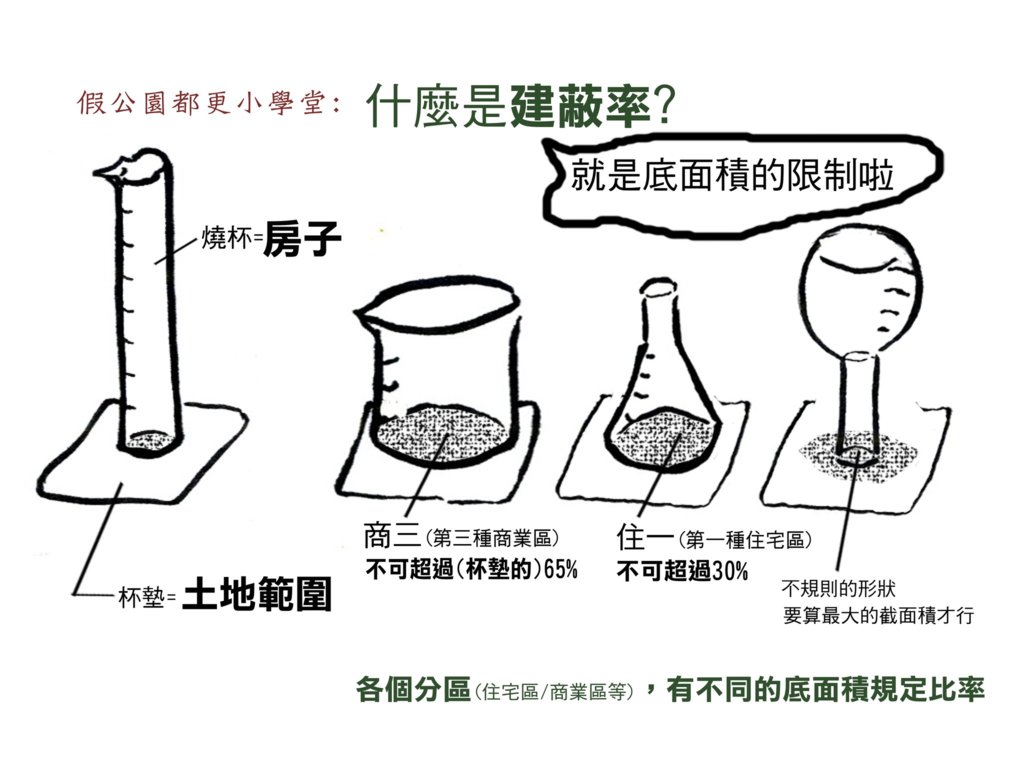

例如:台北市都市更新自治條例,對於都市更新單元的劃定只有下限而無上限,換句話說,只擔心更新單元劃得太小,而不擔心劃得太大,何以故?理論解釋是,越大、越完整的都市更新單元,土地的利用就可更有效率,反之亦然;而實務顧慮是,倘若不訂定下限,則難免會有建商為貪圖容積率獎勵而以零星散戶劃定更新,失去了都市更新的本意。

因此,雖然王家或許「可以」劃出都更範圍之外,但是現行法律所追求的「公共利益」,似乎並不鼓勵這樣的作為。更不要說,在台北市都市更新自治條例中,還規定了更新範圍「應以不造成街廓內相鄰土地無法劃定更新單元為原則」。換句話說,劃入王家土地為原則,不劃入為例外,那麼要台北市政府的公務員主動去反向操作,不但是違反公務員長期的慣性,嚴格來說也不符合立法者的期望了。

都市當然應該要更新,但是都市更新必然遇到與私有財產權的抗衡問題,這中間有沒有兩全其美、或至少可以各退幾步以達到平衡的方案?無限上綱「更新的效率」,則將有更多不同意戶被迫搬遷、個人權利受到擠壓;但相反的,若擺向另一個極端,也就是無限上綱「私有財產權」的保護,那不啻是宣布都市更新制度的死亡。我們不希望這變成一種0與1的零和抉擇,但很顯然的,在討論這個嚴肅而重要的議題時,我們的社會呈現的就是0與1式的「一面倒風」。這才是最令人憂心的現象。

要如何正確拿捏政策的平衡點,調和衝突?好的行政執行,不可能沒有好的法律支撐。從這個角度看,大家除了檢討台北市的執行,也把方向鎖在檢討法律是允宜的。但大家可曾想過,好的法律需要的又是什麼呢?不就是充分的民主思辯嗎?不只是都更議題上我們很擔心民主思辯、公共辯論是不充分的,其他重要的公共政策,包括美牛、油電漲價等議題,也都存在一種充滿情緒的「一面倒現象」。就此而言,我們的民主固然是讓我們引以為傲的資產,但似乎離「成熟」二字,還有相當的路程要走。 (作者為法學教授/律師;轉載自2012-4-9中國時報)

限會員,要發表迴響,請先登入

- 6樓. 大老鷹姐姐2012/04/30 23:48縱容建商圈地,假公園,真侵吞國有土地與私有土地

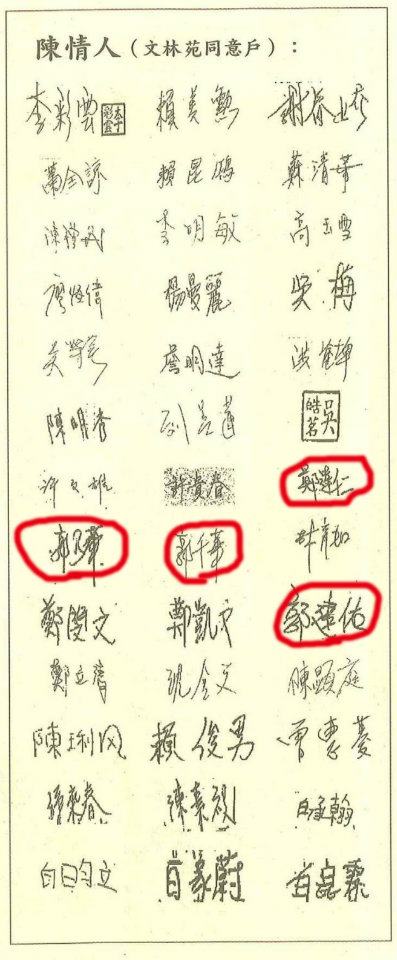

- 5樓. 大老鷹姐姐2012/04/30 23:46為什麼36戶中有這些名字?郭石吉不拆自己的家不都,卻去都別人的家?讓別人流離失所

只有財大勢大的人,才有辦法在報紙大幅刊登廣告36戶陳情人赫然見到

1.郭乃華:郭石吉的大女兒

2.郭千華:郭石吉的二女兒

3.郭建佑:郭石吉的兒子

4.鄭達仁:郭元益貿易部部長及總經理室專案助理

(網路資料,不排除同名同姓)

- 4樓. 舒塵軒客2012/04/17 10:29陳大律師可以寫得更明確啦...

目前大部分支持王家的人

表面上所持的角度是說:

文林苑都更維護的是建商的利益. 不是所謂公共利益

實際上呢. 大部分人只是藉機政治操作

- 3樓. Quest2012/04/12 15:40先把目標定下來

土地所有權和市容都還是次要的

台北市的舊屋其實在安全上是有問題的

結構是經不起大地震的考驗的

趁著更新把結構弄得夠堅固才是上策

- 2樓. 紫金王朝2012/04/12 14:00

- 1樓. 筱 蒨-Lucifer2012/04/12 13:02台灣的民主

不是歐美的「民主」,嚴格來說,台灣現在擁有的不是「民主」而是「民粹」。

民主應建立在法治之上,沒了法治,民主也就無法有一套眾人依循的規矩。

民粹則踐踏在法治之上,情緒要爽,任由少數人的利益在一群理盲濫情之人簇擁下,呈現一面倒的言論氛圍,若有理性思辯之聲,就有眾人立刻出聲制止,多數人要聽從少數人的意思。所以即便法律上意思清楚,都能用民粹去扭曲、抵制、反抗,讓法律變成廢物,可以不用執行、不用遵守。

民主代表是理性進步,民粹則表現出退化野蠻的行徑。

選賢與能!支持吳敦義選總統!