八識規矩頌 玄奘法師造

前五識

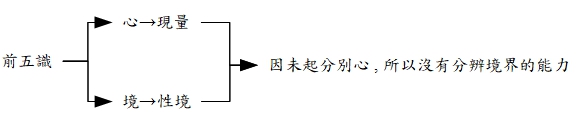

性境現量通三性, 眼耳身三二地居, 遍行別境善十一, 中二大八貪瞋癡

五識同依淨色根, 九緣八七好相鄰, 合三離二觀塵世, 愚者難分識與根

變相觀空唯後得, 果中猶自不詮真, 圓明初發成無漏, 三類分身息苦輪

第六識

三性三量通三境, 三界輪時易可知, 相應心所五十一, 善惡臨時別配之

性界受三恆轉易, 根隨信等總相連, 動身發語獨為最, 引滿能招業力牽

發起初心歡喜地, 俱生猶自現纏眠, 遠行地後純無漏, 觀察圓明照大千

第七識

帶質有覆通情本, 隨緣執我量為非, 八大遍行別境慧, 貪癡我見慢相隨

恆審思量我相隨, 有情日夜鎮昏迷, 四惑八大相應起, 六轉呼為染淨依

極喜初心平等性, 無功用行我恆摧, 如來現起他受用, 十地菩薩所被機

第八識

性唯無覆五遍行, 界地隨他業力生, 二乘不了因迷執, 由此能興論主諍

浩浩三藏不可窮, 淵深七浪境為風, 受薰持種根身器, 去後來先作主公

不動地前纔捨藏, 金剛道後異熟空, 大圓無垢同時發, 普照十方塵剎中

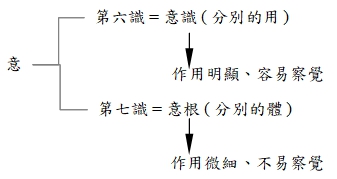

唐朝玄奘大師作,將唯識學八識思想,有次第性、淺顯易懂的編寫成偈頌來加以說明,讓初學者能建立一個明確的基本概念。何謂八識? 前五識即眼、耳、鼻、舌、身等識,第六識即意識,第七識為末那識,第八識為阿賴耶識。前五識所緣境是色、聲、香、味、觸,第六意識所造之業有引業與滿業,引業牽引我們到六道輪迴,滿業則令各人有不同相貌性格的善惡業,轉識成智後稱為妙觀察智。第七識被四大根本煩惱所覆蓋,使得第六識造惡業多,造善業少,四大根本煩惱指的是我癡、我見、我愛、我慢等。第八識轉識成智後稱大圓境智,是一種純淨、無漏的智慧,也就是根本智、佛智。

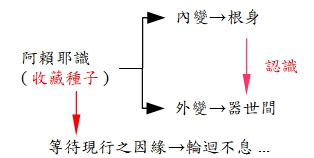

八識的功能作用: 前五識認識外境能力有限,只能緣慮外境。第六意識非常精明能幹,不斷的分別計較。第七末那識被四大根本煩惱覆蓋,並咬住、縱容第六識在貪嗔癡慢疑中。第八阿賴耶識是種子的吸收器,將種子收藏在此,輪迴時亦不丟失。

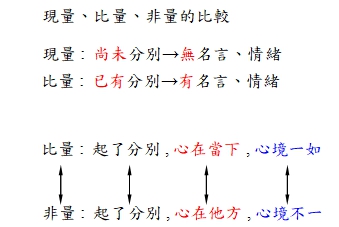

三量: 現量、比量、非量

三量與三境:

現量→未起分別←→性境(生活中之實境: 即 色、聲、香、味、觸等五塵)

比量→已起分別←→帶質境(比量所見之五塵;是經分別過之五塵,此為帶質境)

非量→離開當下←→獨影境

三性: 善、惡、無記

性境現量通三性

五心: 率爾心、尋求心、決定心、染淨心、等流心

第六識的種類: 五俱意識(前五識俱起之意識)、不俱意識(不與前五識俱起,單獨生起之意識)

五俱意識: 眼俱意識、耳俱意識、鼻俱意識、舌俱意識、身俱意識

-

眼俱意識→意識與眼識同起,發生了別作用。

-

耳俱意識→意識與耳識同起,發生了別作用。

-

鼻俱意識→意識與鼻識同起,發生了別作用。

-

舌俱意識→意識與舌識同起,發生了別作用。

-

身俱意識→意識與身識同起,發生了別作用。

不俱意識(獨頭意識): 定中意識、夢中意識、狂亂意識、獨散意識

性界受三恆轉易: 三性,三界(欲界、色界、無色界)

根隨信等總相連: 根(根本煩惱),隨(隨煩惱),信等(11善心所)

動身發語獨為最: 動身(身業),發語(語業),獨為最(指第六識,意業)

引滿能招業力牽: 引(引業即總報:決定眾生的六道輪迴),滿(滿業即別報:決定眾生不同的人格特質)

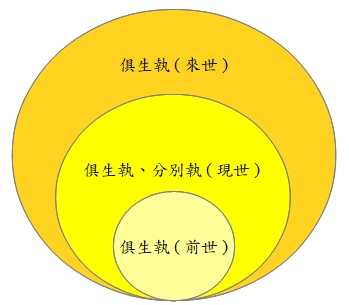

執著的類型: 分別執、俱生執

分別執: 此生透過第六識的虛妄分別,所產生的執著;一期生命,與生活有關

俱生執: 潛藏在第七識的一種與生俱來的執著;多生累劫,與生死有關

分別執與俱生執的關係:

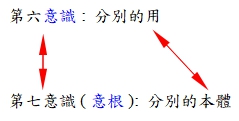

識與根: 眼識↔眼根,耳識↔耳根,鼻識↔鼻根,舌識↔舌根,身識↔身根,意識↔意根(指第七識)

四大根本煩惱: 我癡、我愛(貪)、我慢、我見(不正見)

慢分七種(俱舍論): 慢、過慢、過過慢、我慢、增上慢、卑劣慢、邪慢

-

慢

夜郎自大的心理

過慢

過過慢

我慢

自我的優越感

增上慢

未證言證,未得言得

卑劣慢

自卑感引發的酸葡萄心理

邪慢

於慢上起邪見

不正見有五種: 身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見

-

身見

執著色身實有

邊見

常見、斷滅見

邪見

不信因果

見取見

執著以上三種見解為最上見

戒禁取見

不如法持戒

第七識(末那識): 末那=意,恆審思量之作用, 恆: 時間上的延續, 審: 計度分別, 思量: 分別抉擇的能力

第八識←執著←第七識(有漏)→指使→第六識、前五識(有漏)

六轉呼為染淨依: 六轉(前六識), 呼(稱呼), 染淨依(第七識)

八大遍行別境慧, 貪癡我見慢相隨: 八大隨煩惱, 五遍行, 五別境的慧心所, 四大根本煩惱(貪癡我見慢)=18個與第七識相應的心所

欲覓一切,總在賴耶中,欲覓賴耶識,只在色心中

《增一阿含經》世間眾生,愛阿賴耶,樂阿賴耶,欣阿賴耶,喜阿賴耶

阿賴耶識(藏識)三義: 能藏(能收藏萬法種子)、所藏(萬法種子收藏之處)、我愛執藏(就第七識對第八識的執著來說)

第八識之譯名: 本識、一切種子識(收藏一切種子)、阿賴耶識(執持種子、根身及器世間之一切色法與心法)、異熟識(過去生所造之善、惡種子,於未來所感招的果報)

三種異熟識: 1. 變異而熟: 性質上的轉變 2. 異時而熟: 時間上的轉變 3. 異類而熟: 種類上的改變

第五識與第六識的三性比較:

第五識:被動式的具有善、惡、無記

第六識:主動式的具有善、惡、無記

第七識的本質: 為有覆無記,其本質無善、惡,被四大根本煩惱(我癡、我愛、我慢、我見)覆蓋

第八識的本質: 無善、惡之分,對善、惡亦無揀擇能力,為純中性之無覆無記

第八識的重要概念:

前七識之依止: 前七識皆依第八識而相續現行

根身之執持者: 執持根身(五蘊和合之身),使四大調和

記憶之保持者: 保持記憶面對來生

為輪迴之主體: 是眾生輪迴的依據

解脫生死之關鍵: 依善、惡種子勢力的強弱決定

阿賴耶識的功能:

界地隨他業力生: 三界九地

浩浩三藏不可窮: 能藏(能收藏一切種子, 又稱一切種子識)、所藏(一切種子收藏之處, 又稱異熟識)、我愛執藏(阿賴耶識)

受薰持種根身器: 受第七識薰習,執持種子、根身、器世間

去後來先作主公: 去(往生), 來(投胎), 作主公(第八識是輪迴主體)

菩薩52階位: 十信,十行,十住,十回向,十地(初地:歡喜地,八地:不動地),等覺、妙覺

第六識轉識成智頌: 遠行地後純無漏,七地為遠行地,遠行地後即指八地不動地

初地(歡喜地): 斷分別執→→八地(不動地): 斷俱生執→→十地(法雲地)

第七識轉識成智頌: 極喜初心平等性, 極喜初心意指初地歡喜地, 平等性即平等性智

三類分身: 千丈勝應身、丈六劣應身、各種變化身

千丈勝應身→初地以上之菩薩

丈六劣應身→十地以前之菩薩

各種變化身→度化六道之化身