豆蔻、肉豆蔻 (Nutmeg) 黃慶三 (08/31/2023)

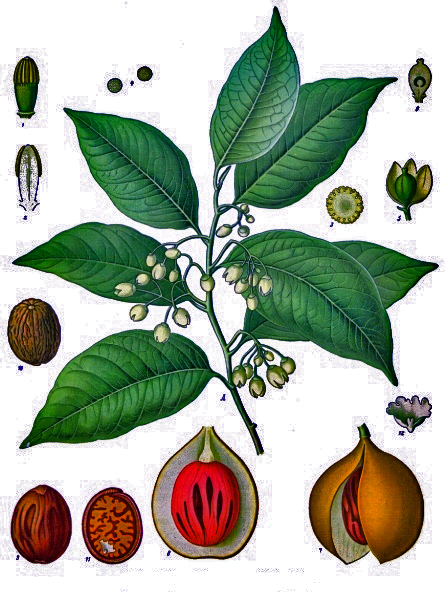

豆蔻圖案 (Public Domain)

豆蔻 (by AntanO) (Wikipedia) By AntanO - Own work, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40270300

豆蔻 (核仁) (by Herusutimbul)(Wikipedia)

By Herusutimbul - Own work,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107836553

Grenada 國旗 (Public Domain)

豆蔻 (Nutmeg,學名 Myristica fragrans),肉荳蔻科 (Myristicaceae) ,肉荳蔻屬 (Genus Myristica),長青喬木,原產於又稱香料群島 (Spice Islands) 的麻六甲群島 (Moluccas);但現在也種於東印度群島 (East Indies),西印度群島 (West Indies) 及石榴島 (Grenada)。石榴島的種植頗爲成功,所以石榴島自稱為「豆蔻島」(Nutmeg Island),而她的國旗就以豆蔻的綠、黃、及紅色設計而成,靠左邊更印有豆蔻的圖案。

台美人對豆蔻這香料可能不太熟悉。不過有人說 (肉) 豆蔻是使油炸圈餅、甜甜圈 (Doughnut) 吃起來像油炸圈餅、布丁像布丁的香料;而豆蔻也是可樂 (Cola) 飲料使用的香料之一。這樣來「介紹」豆蔻,也許大家對它是什麼香料,就有較好的概念。

有句成語「豆蔻年華」,依據台灣圖書公司的「辭彙」說明,這句成語意指女子快要成年的時期。也許它是源自唐杜牧的「贈別」詩:「婢婢嫋嫋十三餘,豆蔻梢頭二月初;春風十里揚州路,捲上珠簾總不如。」而來的。大意是說柔弱美麗的十三、四歲少女,有如二月初豆蔻梢頭的嫩芽;揚州秦樓楚館捲起珠簾賣俏的粉黛,没有比得上她的。從前少女十五、六歲就出嫁了,所以十三、四歲正是豆蔻年華。以快要成年的時期來講,目前該是十六、七歲較適切。美國有個「豆蔻小姐」 (America’s Junior Miss) 獎學金的選拔賽,對象是高中四年級 (Senior) 、十六、七歲,將要進大學 的女生,也正是要成年的少女。

豆蔻樹生產兩種香料:即豆蔻 (Nutmeg) 及肉豆蔻 (Mace)。豆蔻是果實的核仁 (Seed kernel),肉豆蔻是包在種核 (Seed) 外的一層鮮紅色的假種皮 (Aril),呈帶狀。豆蔻果實黃色,有斑點,像個小桃子,可食用。當果實成熟時,果肉裂成兩半,而可見到鮮紅、網狀的「肉豆蔻」包圍著核果,這核果裡面有一個橢圓形、約一吋長的核仁,這核仁即是香料的「豆蔻」。

豆蔻和肉豆蔻的香味極接近,祇是肉豆蔻的香味更濃郁些,而且肉豆蔻的顏色較淡,適合用於較淡色的蛋糕類、及油炸圈餅。如果一堆豆蔻果實能夠生產一百磅的豆蔻香料,那麼這堆豆蔻果實就可同時生產約一磅的肉豆蔻。所以肉豆蔻的產量極少而貴。當十七世紀荷蘭控制麻六甲群島時,一位殖民地官員曾下令給那兒殖民地管理者說,因為肉豆蔻比豆蔻值錢得多,所以應該多種「肉豆蔻樹」(“Mace Tree”),而少種「豆蔻樹」(“Nutmeg Tree”)。這則因無知而鬧的笑話,有點類似一位北洋軍閥看籃球賽時所說的話:「為什麼一個球搶來搶去?如果每一個球員都給一個球,不就得了!」。

在 1512 年以前,阿拉伯人壟斷從亞洲進口歐洲的香料,而意大利人 (特別是威尼斯的商人) 狼狽為奸,以「中盤」大賺其利。十五世紀末期,歐洲人為了找到香料出產的地方,以打破威尼斯的專賣,而掀起了歐洲人探險的時代 (Age of Exploration)。例如哥侖布原來是為了找胡椒的出產地印度群島 (Indies),而於 1492 年走錯了地方、無意中發現了新大陸以及辣椒;而葡萄牙人迦馬 (Vasco de Gama) 於 1512 年抵達香料群島,並宣佈葡萄牙的管轄權,才打破阿拉伯人及威尼斯商人的香料專賣權。

葡萄牙人為了保住這個新的專賣權,因此限制只能在班達島 (Banda) 及安玻育那島 (Amboina) 上才能種植豆蔻樹。1602 年荷蘭人趕走葡萄牙人後,更是小心翼翼,把做香料的豆蔻種仁先泡在石灰水內,使它不會發芽後才出售。可是野鴿子會把樹上已經成熟的豆蔻果銜到其他島上,而發芽成長。因此荷蘭人常遣送搜索隊到其他島上,把這些野生的豆蔻樹鏟除掉。又如果當年的產量較多,荷蘭人就把其中的一部份燒毀,而使供應量不會增加。

可是在十八世紀時,在一位名為彼德派坡 (Pierre Poiver) 的法國人安排下,把豆蔻種子及丁香幼苗偷偷的運到法屬模里斯島 (Mouritus) 上種植,才中斷了荷蘭人的專賣。1792 年英國人又從荷蘭人手中奪走了香料群島,且把豆蔻樹傳到東印度群島及加勒比海 (Caribbean Sea);而石榴島 (「豆蔻島」) 種的特別成功,成為除了班達群島 (屬印尼) 外,世界上第二大豆蔻出產國。

英國在十四世紀時,一磅的豆蔻可換三頭綿羊。十六世紀伊利沙白一世時代,人們相信豆蔻可以辟邪等等,而使它普遍起來。例如說年青人塗摸豆蔻油,會更有男子氣;或在社交場合,如在左腋窩夾一顆豆蔻,就可吸引異牲的傾心。又豆蔻可做護身符,以驅避危險或邪魔,而不會生疔瘡、風濕症,甚或避免骨折及其他不幸的事情等等。所以中古世紀時,許多人就隨時攜帶真的、或以木頭彫成的豆蔻果。

目前豆蔻、肉豆蔻就做調味的香料及醫藥用。例如做餡餅 (Pies)、布丁、乳蛋糕 (Custard)、餅乾、及蛋糕;或加在乾乳酪 (Cheese)、做湯、蔬菜、意大利香腸、羊肉等等;也是做油炸圈餅、及蛋酒 (Eggnog) 不可或缺的香料。醫藥上主要用來驅風、幫助消化、治療下痢、嘔吐、及發暈等。豆蔻的香味是由其所含的豆蔻醚 (Myristicin),它對人類的大腦有興奮作用。但用多了,例如一次服用 7.5 克以上時,會產生眩暈、昏睡的狀況;10 克以上會引起極不舒服的幻覺。所以豆蔻使用太多極危險,有時甚至導致死亡。遇去豆蔻也曾用作墮胎藥。

豆蔻樹種了七至九年後可開始生產,但最大的產量當在樹齡約二十歲以後。豆蔻通常以太陽曬乾,但也有用小炭火烤上三至六個禮拜。乾了的豆蔻分成四級:第一級叫檳榔嶼 (Penang),第二級叫荷蘭 (Dutch) ,第三級叫新加坡 (Singapore),第四級則叫長豆蔻 (Long Nutmeg)。在豆蔻交易上,破碎的豆蔻叫做 “BWP Grade” (Broken, wormy, and punky)。 “BWP Grade” 只能用來蒸餾豆蔻油之用,但也有不肖商人把它研成粉末,而作為食用香料來賣。所以最好別買已經磨成粉的豆蔻。世界每年豆蔻的產量約 10,000 至 12,000 噸;肉豆蔻年產量則約 1,500 至 2,000 噸。東、西印度群島的豆蔻大多輸入歐洲及亞洲;石榴島生產的則輸入美國。

有兩種同屬但不同種的豆蔻,常用來假冒真正的豆蔻:即新幾內亞的馬加撒或錫江豆蔻 (Macassar Nutmeg,Papua Nutmeg,學名M. argentea),及南印度的孟買豆蔻 (Bombay Nutmeg,Wild Nutmeg,學名 M. malabarica)。假冒品的豆蔻味道較差,而它的形狀也不同。真豆蔻是圓形或蛋形,而假冒的較類似橡實 (Acorn) 的形狀。

限會員,要發表迴響,請先登入