2020年8月,經濟部啟動修法,新增政經因素可以限電的條文,引發政治限電的疑慮,這也反映各界對夏日電力短缺的焦慮;但如果有一種新科技,可以放在桌上就能發電,是否用電問題就將迎刃而解?

由台灣人與海外華人組成的團隊Alpha Ring首環國際研發出一個足以帶來能源革命的新裝置:造價只需數千美元,還能放在桌上!由於技術超車全球業界,Alpha Ring可能一夕顛覆全球10兆美元能源市場,但它們的核心技術核融合,究竟是什麼新科技?

其實,號稱人造太陽的核融合能源,早已是全球各國海撒預算投入的能源創新,因為它不是傳統核能發電,無污染,只是造價昂貴仍在實驗;不過,許多業界人士卻看好它有潛力成為能源界的台積電,為什麼?

「核融合」是什麼?竟能輕鬆發電、無輻射汙染

回答上述大哉問之前,我們必須先問一個問題:「核融合」是什麼?

簡單來說,我們人類每天都在享受的太陽,它的發光和能量來源,是靠「氫」和「氦」反應燃燒,核融合正是採用了一樣的能量產生原理。

它和傳統的核能發電大不同,目前核能發電是靠鈾元素的分裂來產生能量,會有輻射廢棄物;核融合則相對安全,為什麼?根據科技部網站科技大觀園的核融合介紹資訊,核融合反應後的放射線,比現在所謂的核電相對低很多,所以不會有廢料放射性的安全問題!

到底核融合怎麼產生能量?簡單說,是透過兩種氫的同位素,氘(讀音同「刀」)與氚(讀音同「川」)的結合來完成,這些從尋常的海水和岩石中就能提煉出來;而一座可以發出1500百萬瓦特核融合能量的發電廠,一天大約只需要消耗600g的氚和400g的氘,發電效率非常高!

只是要讓核融合成功,需要極高溫的環境來克服所謂的Coulomb Barrier庫侖障壁,也就是得突破那阻止原子核融合在一起的靜電牆!

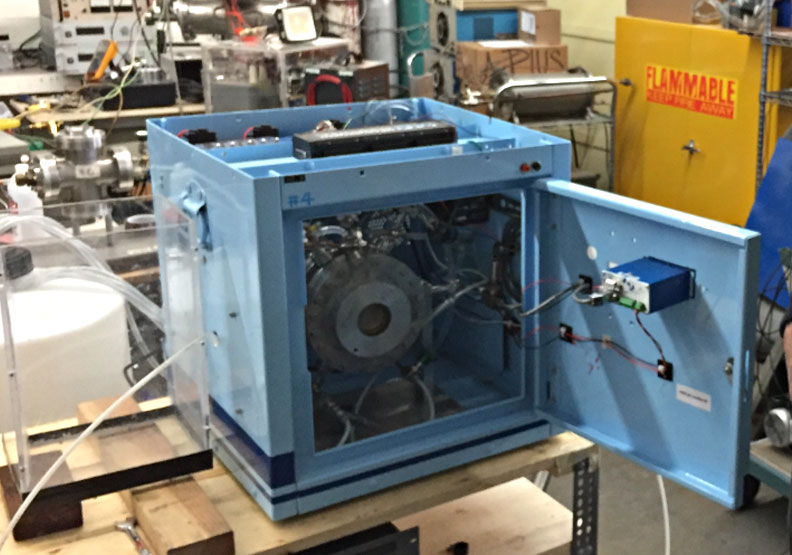

圖/藍色裝置即為核融合反應器可放於桌上。中經合提供

圖/藍色裝置即為核融合反應器可放於桌上。中經合提供

放桌上就能發電!這個新能源裝置只要數千美元?

目前各國多是設計出非常巨大的反應爐,才能成功創造那樣的環境;像是《BBC》曾報導,中國科學院在安徽合肥的核融合裝置,大小約三層樓高,還需要許多專家來操作,每天光一開啟,就要花15萬美元!

另外,目前由歐盟,日,美,韓,俄,與中國等7個國家合作,位在法國所建的世上ITER最大核融合反應爐,光建置成本就花了高達140億美元造價都非常昂貴。

相較之下,Alpha Ring所創造的全新核融合能源裝置,設備成本竟然只要花數千美元,光這一點就是非常驚人的進步;至於尺寸,據引領研發的中研院院士,李羅權博士透露,裝置本體才約一顆排球大,放書桌上就可以讓人去輕鬆操作運轉,比起現有其他國家設計,實在超迷你;怎麼辦到的?

Alpha Ring執行長Shahi Ghanem指出,他們的核融合是採用超過數十年自行研發出的專利技術FusioNow,這個技術產生的靜電牆問題相對較小,因此不需要創造一個極高溫的大反應爐,尺寸與成本都低,容易找到可獲利的商業模式來切入市場!

如果不需要蓋大樓一樣大的反應爐才能運轉,像台灣這樣的小島隨處都可建,用電量緊縮的問題就有機會輕鬆解決!

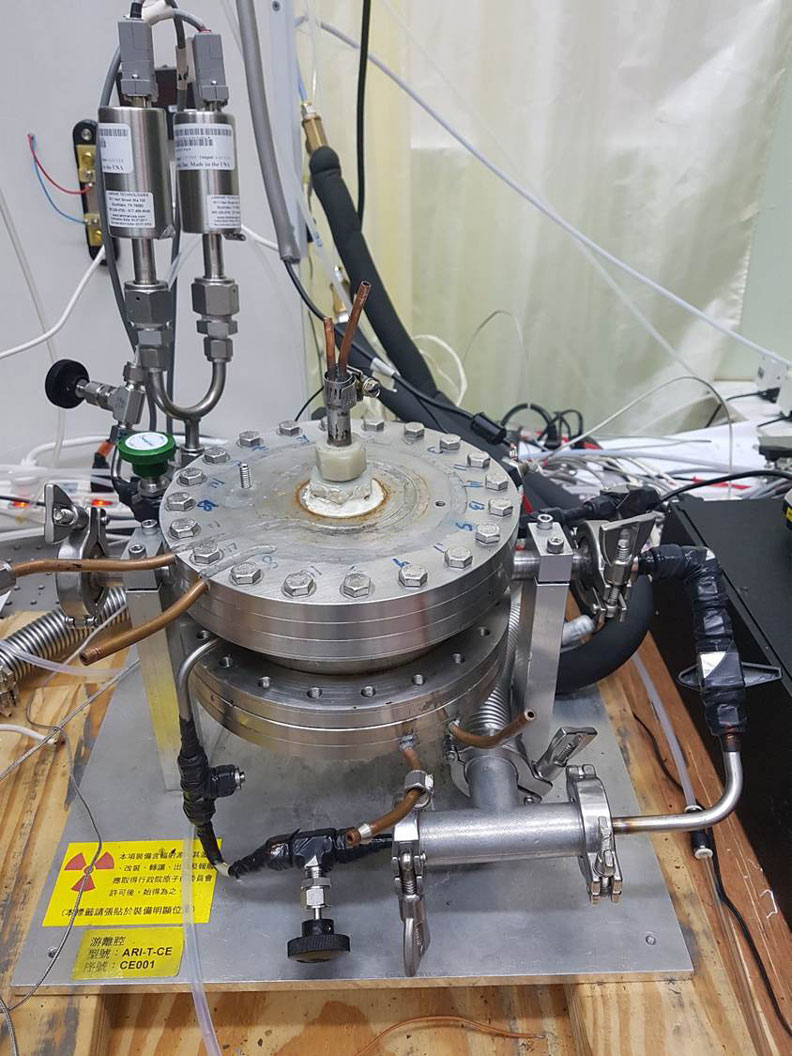

至於發電效率如何?依據創投集團中經合所提供的資料,經1849次計次下,在五秒內電漿暴露後產生的粒子,達到的尖峰能源輸出為2.35MeV電子伏特。

圖/核融合反應器。中經合提供

圖/核融合反應器。中經合提供

下一個台積電?Alpha Ring能帶來新能源革命?

帶來上述科學突破的Alpha Ring,究竟是一個什麼樣的公司?

Alpha Ring International首環國際是由華裔物理科學家黃耀輝於2016年創辦,黃耀輝為美國物理學會成員和加州大學洛杉磯分校物理學和天文學名譽退休教授,曾於1985 年獲頒American Physical Society Award for Excellent in Plasma Physics美國物理學會卓越獎;他個人擁有超過18個國際性專利,黃耀輝在電漿物理研究上具備少有人能超越的豐厚資歷!

Alpha Ring公司的總部則位在美國加州;不過這個核融合技術FusioNow,是與台灣的李羅權博士合作研發!

李羅權曾任國科會主委,中央大學校長,在太空及電漿物理上有許多創新貢獻,並為中央研究院院士,美國國家工程學院海外院士,2017年亞太物理學會聯盟S. Chandrasekhar Prize of Plasma Physics錢德拉塞卡電漿物理學獎得主,曾發表的學術論文超過300篇。(2020.8.28更新)

這次研究核融合,李羅權他也帶著國內人才一起創新,可說是能源界的台灣之光!

目前Alpha Ring由美商中經合集團所投資,中經合董事長劉宇環對這團隊的成果非常驕傲,認為是全球能源創新競賽中的一大進步!

高性價比,又乾淨環保的核融合能源是可以實現的!他說,一直很希望幫台灣找到下一個創新產業的他,更希望這樣的超新技術,能在本地奠基壯大,也希望在台灣尋覓到更多人才與資源!

Alpha Ring還未公布正式商轉期程,但已引發創投與能源業界的討論!

究竟Alpha Ring能否以核融合帶來新能源革命?第一個關卡,就是台灣長期被汙名化的核電議題。

以核電為新能源的團隊,可能需要拿出更多的科學數據來說服民眾核融合跟一般核電的發電原理不一樣,而且可以更安全,更省錢,以此釐清民眾對核安的疑慮!

2022 年 11 月 28 日,星期一,向美國專利商標局提交了 FUSIONOW 的商標申請。美國專利商標局已授予 FUSIONOW 商標序列號 97694736。截至 2022 年 12 月 1 日星期四,該商標申請的聯邦狀態為新申請-記錄初始化未分配給審查員。該商標歸 Alpha Ring US 所有。Inc.. FUSIONOW 商標在機械產品、計算機和軟件產品以及電氣和科學產品、車輛和機車產品、材料處理和加工服務、計算機和軟件服務和科學服務、個人以及法律和社會服務中備案具有以下描述的類別:

機動車發電機移動電源裝置;電力轉換器;總機; 電器開關盒;配電器;電流轉換器;控制板; 配電箱;電氣控制箱;現任控制人;控制面板; 配電板; 配電控制台;電氣控制面板;電源轉換器;控制裝置;功率控制器

引擎;發電機;應急發電機;船用發動機;不包括陸路運輸設備的馬達;非陸運螺旋槳;熱變流器

機動車發電機

知識產權申請及相關服務;知識產權及相關服務的許可;許可證管理

環保技術諮詢;物理學研究;研究與開發; 技術研究;實驗室服務;科學技術研究;集成電路設計;半導體芯片設計氣候危機加劇,乾旱、暴雨、野火、颶風對人類社會帶來真實的威脅,全球發出減碳動員令。然而,綠電與再生能源肯定跟不上經濟去碳化腳步,擁核與廢核依然是爭議。此時,被認為是潔淨能源的聖杯、能源危機終極解方的「核融合」技術與時間賽跑,期待建構人類與地球共存的美麗世界。

全球共識淨零碳排

2015年聯合國氣候峰會簽訂的「巴黎氣候協定」,期望能共同遏阻全球暖化趨勢;去(2021)年11月在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變遷大會(COP26),終於達成2030中期減排目標、2050淨零碳排的全球共識。

此外,去年歐盟的「55套案」(Fit for 55)一共提出12項政策措施,涵蓋氣候、能源、建築、碳交易、土地利用、交通運輸、稅賦等面向,宣示社會與經濟的全面轉型,對企業更是影響深遠。

檢視目前全球最廣為使用的化石燃料對環境汙染、排放溫室氣體最為嚴重,而現有綠色能源又都有其局限性,所能提供電力僅佔全球能源供給不到20%。

若要達成COP26訂下的目標,需要迅速、大規模的減少碳排放,但事實是,即使在十年內將碳排放量大減五成,也只能達成目標的四分之一。

全球的科學家、工程師不斷尋找著地球終極能源的解方,答案就是「核融合」。

人類從史前時代就知道太陽的巨大影響力,由仰望、崇拜到探索,一直到19世紀,科學家發現太陽和其他恆星能經由高溫和高壓,驅動氫原子碰撞並互相融合,將氫原子等較輕原子經過融合反應成為較重的原子核,釋放出大量能量。

核融合反應就是恆星能量的來源。這個融合原子產出無限能量的過程,幾乎不會產生核廢料,因而被譽為是「清潔能源聖杯」。

1988年,由全世界35國參與、斥資220億美元的ITER計畫正式展開,雖然這項重要的跨國計畫延誤許久,仍然有望在2025年底前取得重大進展,實現核融合的大目標。

新創公司積極投入

世界各國也紛紛跟進相關領域的研究,比如英國牛津郡的「歐洲聯合環狀反應爐」實驗室去年12月成功使用核融合技術,產生59百萬焦耳(MJ)的能量並持續5秒;韓國也宣稱其裝置可以讓1億度高溫維持30秒。

核融合的發展隨著技術突破屢傳佳音,資本市場的投資狂潮亦席捲全球。多年前比爾蓋茲的Breakthrough Energy投資公司就開始投資在核融合領域,最近新一輪的投資者包括谷歌的Alphabet Inc. 、軟體服務平台Salesforce首席執行官馬克.貝尼奧夫的TIME Ventures、矽谷風險投資公司DFJ Growth,還有亞馬遜創辦人傑夫.貝佐斯。

新創公司方面,美國知名投資銀行曾列舉了十大值得關注的核融合新創公司名單,除Commonwealth Fusion Systems 及Helion Energy等已為市場熟知的核融合公司外,位於美國加州蒙特利的新創公司聚界(Alpha Ring)則以輕巧的設備為未來的應用帶來更大的想像空間。

傳統的核融合設備體形巨大,Alpha Ring採用創新的專利技術,以電子層促成核融合的發生,能大幅縮減系統設備模組、降低操作溫度及成本。

若以電腦發展作類比,有如過去IBM大型主機進展到可攜式筆電,可直接提供給客戶端使用。

科學家與工程師持續努力,加上企業投資的推波助瀾,零碳排又穩定的能源供應呼之欲出,實現人類充足能源需求的同時,也能有效緩解氣候變遷。

而在此大趨勢之前,減碳目標、溫室效應、企業ESG(環境保護、社會責任、公司治理)等將帶動永續投資的資金分配,牽動數十兆美元的資產流動,這股力量也將驅動企業轉型。

因應格拉斯哥氣候協議,各國應在2030年達成減碳45%,台灣也將訂出2030減碳目標。台灣政府與企業對此應高度關注及早因應,全面啟動低碳轉型已經刻不容緩,應排除困難與障礙及早布局,參與全球邁向低碳淨零的新時代,成為轉動地球的新能量。

投資銀行減碳高溫

美商中經合投資集團由現任董事長劉宇環先生一手創辦,其宗旨是“促進中國的經濟合作”,主營業務包括投資銀行和創業投資兩部分,跨越太平洋的投資業務網路,使其成為美國矽谷和在中國區之間一座發展高科技的橋樑。美商中經合集團放眼國際心懷亞洲,以其獨特的跨國跨洲跨文化的投資理念,在太平洋兩岸的風險投資界頗具名氣。公司目前在舊金山、北京、台北和香港設有辦公室。中經合目前管理4個基金,基金規模達2.5億美元。到2001年10為止,中經合已經在超過1 00家公司進行投資,行業涵蓋網路、軟體、無線技術、媒體、電信、生物技術等。投資的比率是:網路占36.0%、道訊占30%、生物科技占1.7%、其他占32.3%,投資報酬率每年平均為101%。

美商中經合集團

美商中經合集團

美國中經合集團創始人兼董事長劉宇環先生(Peter Liu),在太平洋兩岸地區協助建立了數百家公司。1983年,時任台灣財政部長李國鼎博士(Dr. K. T. Lee)邀請他來協助創建了台灣的創業投資行業,成為他進入亞洲創業投資行業的起點。

致力於提升科技相關產業,台灣政府相信可以藉助美國的創業投資模式作為台灣的發展策略。劉宇環董事長即透過這樣的機會成為華登國際亞洲業務的先鋒人物。在協助台灣的創業投資產業成形的同時,劉宇環董事長逐漸發展建立起包括眾多大中華地區上市公司與民營企業在內的廣大人際關係網路。

1993年,劉宇環董事長創建了美國中經合集團,成為華登國際重要的業務諮詢夥伴。美國中經合集團後來成為獨立營運的機構,致力於美國與大中華地區的創業投資事業。美國中經合集團是第一家促進美國與大中華地區經濟合作的創投公司之一。公司的橋樑建立哲學反映在它的中文名字“美國中經合”,意指美國與大中華地區的經濟合作。

美國中經合集團旗下目前管理著六支創業投資基金,資金總計超過4億美元。從舊金山總部到北京、台北以及新加坡辦公室,美國中經合集團的投資組合公司包括超過90個快速成長的信息科技及生命科學領域的企業。

美國中經合集團成功的投資組合案例包括:分眾傳媒(NASDAQ: FMCN)、ISSI (NASDAQ: ISSI)、愛康、DivX (NASDAQ: DIVX)、Commerce One、Bridge Pharmaceutical、Cardiva Medical、網路家庭、Kuro、慧榮科技(NASDAQ: SIMO)、北京信威、芯原、中寬傳媒、傲遊瀏覽器、家居易站、全景視覺、3G門戶網、圖為先、Laszlo等。公司之前的投資項目亦包括Creative Technology、CommerceOne、Intraware、S3、ISSI及其它上市公司。