感性訴求具有打動人心的力量,說到底是源於對讀者的在乎。你在創作時,是否會思考讀者讀了之後,會有何感受?會造就他們的生命,還是使之跌倒?

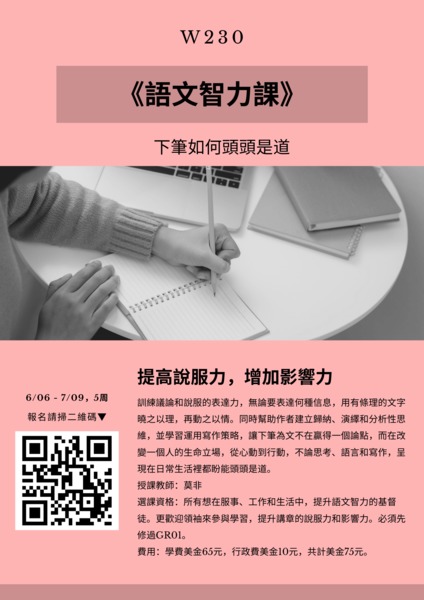

此文為W230《語文智力課》5堂課中第四堂課《感性、理性、個人特質的訴求》中一小部分,有意提升自己的語言智力者,請查看文末海報。

寫作很多時候是和讀者建立關係。而關係的建立,則起於感情的認同。讀者通常無法滿足於只「看見」所讀的世界,還會更想「進入」並「經歷」那豐富的世界。所以我們的文字若要說得頭頭是道,不但需要掌握內容,更需能夠感染讀者。

三千五百年前的亞里斯多德便曾指出,有三種方式可以吸引讀者:感性訴求(Pathos),理性訴求(Logos),和個人特質的訴求(Ethos)。其中打開心門最有力的鑰匙是──感性訴求。

當然,寫文章一定要言之有物,然而,要讓人心有所感並產生共鳴,就要筆尖帶著感情。在理性、感性和個人特質的訴求中,人對感性的回應也最強烈,最無法設防。

雖然有時一些數據會說話,但光靠數據無法說服人。就像統計數位(理性訴求)雖然可以揭露離婚率高升的現象,卻比不上描述一個孩子,因為父母離婚所走過的痛苦掙扎細節,更能觸動讀者。

種族平等,也是一個理念上即可建立的原則,但真正推動黑奴解放的,卻是許多感性的圖像描述,比如馬丁·路德·金恩博士的《我有一個夢》。

身為作者,我們必須先學會瞭解人性和感情,尤其當我們想要影響一些人時,更要知道什麼樣的文字可能帶出什麼樣的感受。切不要自己的文字已觸怒或得罪了讀者還不自知。

確實,有些文字會帶給人溫暖的感覺,有些文字會讓人靈裡被提升。這要作者內心有所感受或者靈魂裡有所觸動,讀者讀來才會因感動而產生變動。

感性的文字可以在讀者內心裡面勾起許多情緒,憤怒、恐懼、忌妒、同情、憐憫和愛等,由此可寫進讀者的心。然而,所有要表達的情感都需要有個著力點──一些情境事物──如此情感才能寄託。所以不能下筆只用一些情緒性的字眼,說「這事讓人很憤怒」、「那事讓人太傷感」,使讀者目光一掃而過,未曾留下什麼印象。但若用「感時花濺淚,恨別鳥驚心」,將情感寄託在一些情境事物上,成為發揮的起點,感染力便可傳達得比較深遠。

所以作者若能找到合適的詞語或圖像語言,便可喚起讀者的感覺,進而對文中表達的信息認同,瞭解自己有所虧欠,認清自己的責任,甚至會開始行動。

然而,感性訴求也有其破口。比如台灣的一顆子彈,影響了一個選舉。或每次競選時,政客彼此醜化,人身攻擊或製造族群中的分裂,都是在用感性訴求。既然感性訴求有其缺憾與破壞,便絕不要輕易使用或濫用。基督徒作者尤其凡事要真正地發自誠懇,這也是創文反覆強調的精神:「作者重於作品,真誠勝於一切」。感情訴求的基礎應該是事實,而非只有感情。

所以要如何使用感性訴求?下面有3種方式不妨一試:

用小故事說大道理

通常最能傳遞感情的,就是故事或敘述。很多記者或演講者也常使用「人情味的故事」(human-interest story),帶出一個議題或論點。

學習掌握用小故事說大道理這個技巧──或用一個例子或一個見證──如此喚起讀者的瞭解、親切感、好奇心和同情等情緒,然後便可為接著要說的言論搭橋鋪路。然而切記,我們要真實誠懇地說一個好故事,而非為了煽情說一個虛構的故事。

因此我們可以把一些抽象的邏輯,轉化成鮮明的臨場感受。作者的價值觀、信仰和理念全埋藏在故事中。然後在讀者的想像力中埋下種子,再慢慢發芽。

很多時候,感性訴求是用生動的語言說好一個故事,在讀者腦海裡留下深刻的圖畫印象,作者也和讀者建立連結。而故事在感情與想像力中帶來的影響,有時可以促使讀者作一個決定,甚至帶來真正的行動。

已過世的蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)生前,曾受邀在史丹佛大學畢業典禮演講,題目是「權力、死亡與大學:蘋果執行長賈伯斯的人生三堂課」。在這演講中,他就簡單地用3個故事帶出3個分享重點。

第一個故事,帶出「人生的點點滴滴如何串在一塊」——說他自己大學時休學的18個月中,學到的點點滴滴,如何在後來設計計算機時全都用上的故事。最後他歸納:「你不能先把這些人生點滴兜在一塊;唯有將來回顧時,才會明白這些點點滴滴是怎麼串連的。你得要相信現在體會的一切,未來多少會連接在一塊。你得信任某個東西,直覺、命運,或是因果也好。這種做法從來沒讓我失望,更豐富了我的生命。」

第二個故事,講的是「愛與失去」——說他自己如何被所創辦的公司開除了的故事。之後的五年,經歷、創辦了NeXT,又開了皮克斯,也墜入了情網。他總結:「我敢打包票,蘋果沒開除我的話,這些事絕不會發生。這是帖苦藥,可是我需要這個苦。人生有時就像掉了塊磚頭砸到你,但不要失去信心。你得找到你的最愛,工作如此,愛情亦如是。」

第三個故事,則是說到「死亡」。說他本來就是把每天活成最後一天,但48歲時,被確診得了癌症。他分享自己確診後的心路歷程,然後說出了這場演講最精闢的結論:「生命短暫,不要浪費時間活在別人的陰影裡;不要被教條所惑,盲從教條等於活在別人的思考裡;不要讓他人的噪音壓過自己的心聲。最重要的,有勇氣跟著自己的內心與直覺。

「求知若渴,虛心若愚。我總是以此期許自己。現在你們畢業了,我也以此期許你們求知若渴,虛心若愚。」

可以看到賈伯斯用個人親身經歷的故事,拉近了他和聽眾的距離。很個人,也很容易產生親密感,讓聽眾聽了願意放下防衛,傾聽他所要傳遞的「大道理」。

他總結3個故事的結論,也真的是很大的道理,求學不順,用激情投入的又失去,然後死亡,是人人都可能會遇到的挫折和患難。但感性的小故事,常能扛得起大道理,不妨學習善用。

從個人談起,建立認同

第二種感性訴求的方式,是從個人談起,建立認同。

因為感性訴求的功用之一,就在與讀者建立連結。人和人連結,也常靠感覺和情感。在感情上作者無須說服,只需讓對方瞭解他的感同身受,就已經開了一道大門可以闡述更多。而且,愈敏感的話題,便愈需在感性訴求上下功夫。在對方信任你之前,先向對方保證你對議題的瞭解夠深入,也有公信力可以談此話題。若能敲對讀者感情的弦,馬上就可以建立重要的情感連結。

或者可以幫助讀者認同我們的個人經驗,建立感情的紐帶。在訴說主要資訊前,先帶出個人的處境讓讀者瞭解,並認同。

下面是《當十億中國人一起跳》這本書的前言節錄,作者是Jonathan Watts。從前言中可以看到作者怎樣談到自己對中國的認識,且不斷拉近他與中國人的距離。

孩提時,我曾為中國祈禱。每晚躺在床上,我總是十指交叉合握,流暢地說著相同的祈願詞:

「親愛的天父,感謝你賜給我生命中的一切美好。請保佑媽咪和爹地、妹妹麗莎、奶奶和爺爺、狗狗陶比、我的朋友們,還有我。」

一一點名後,再做出千篇一律的結論:「請保佑所有貧窮和饑餓的人,世界和平,中國人不要同時跳躍。」

最後這個心願,是在我瞭解了地球另一端的這個國家有多麼龐大後,才加上去的。中國究竟有多大?這個問題對生長在七零年代的英國小男孩來說,實在不是個容易理解的問題。當我知道這個國家的人口即將超過十億時,不禁大吃一驚。我喜歡數字,尤其是龐大的數字,但「十億」到底有多大呢?有位大人用了一個讓我終生難忘的比喻:「如果中國的所有人同時跳躍,將會震掉地軸,地球上的所有人都會滅亡。」

從小我就愛杞人憂天,這番話更讓我感到焦慮不已。對當時幼小的我來說,第一次我發覺自己可能會被一群未曾謀面、不知道我存在的人殺死,而這件事居然連槍都不需要就能做到。我對這件事發生完全沒有招架的能力,實在是太不公平,也太危險,何況這個悲劇隨時都有可能發生,總得有人想想辦法。

突然間,生命似乎變得比我想像的更危險。我甚至在禱告中祈求上帝,若中國人要跳的話,務必讓他們單獨或小群地跳。歷經時日,我的焦慮退消,八歲大的我已經知道,這樣的恐懼完全來自年幼的無知。

接下來的三十年,我早就將這個「毀滅的一跳」拋諸腦後了。

所以從個人的心路歷程或者生活談起,是最快和讀者建立聯繫的方式。著名講員安迪·史坦利(Andy Stanley)在《神學院沒有教的講道秘訣》(Communicating for a Change )一書裡,也提到講道一開始,可以從個人生活裡的掙扎或者發生的一些近況說起。尤其面對一群陌生的聽眾,更要先稍微介紹一下自己,幫助聽眾認識你。這是最快和聽眾建立連結的方式,因為聽眾必須先認定講員,才能認定資訊。

曾經走過,因而了然

當作者要傳遞一個資訊,是和大部分讀者的立場對立時,這要如何說服?也是用個人層面和個人經驗拉近讀者。

曾經與讀者走過相似的路,表示你也曾是他「那一國」的人。在你還沒信主前,在你也曾經不相信愛之前,在你......也曾走過一些現在你不再會走的路。如此可以與讀者取得一些共同點作為對話的跳板。

《遊子吟》一書的作者里程,即用自己過去怎樣在科學領域中,對信仰有諸多懷疑,帶出他自己也曾經走過,所以了然未信者的猶疑。下面是他這本書的前言兩段節錄:

近年來,一批又一批中國學生、學者赴美求學、深造,有機會接觸基督教。他們聰慧、勤奮,富於進取。不少人開始翻閱《聖經》,步入教堂。然而,「神六日內創造天地萬物」、「童女生子」、「死人復活」像一盆盆冷水劈頭蓋腦澆來。他們或滿心疑狐,或面露輕諷。唯物主義、科學至上和世俗驕傲橫卧在神與人之間。他們雖仍偶爾參加教會一些活動,尋求的心門卻漸漸關閉了。我理解他們的掙扎,因為我曾經歷過。

同時,我堅信基督教信仰與科學、理性沒有根本衝突。1992年起,我在教會開辦慕道班,按《聖經》的觀點,從科學和理性的角度探討基督教的基本信仰,並到其他教會參與佈道事工,使不少人得到幫助。為和更多人分享,在眾教會的弟兄姊妹的多次敦促下,才將大綱、資料整理出來,成為此書。書中的資訊首先不是為了勸說別人,而是為要說服自己。

可以看到走過和沒走過,會帶來讀者認同的大大不同。

結論

感性訴求有其打動人心的力量,但也要再次強調,我們絕對不玩弄或操縱讀者的情緒。在寫作的過程裡,不妨試想,你希望讀者讀了你的資訊後會有何感受?是會因為受到你的熱情感染而認同你的理念,還是會被你激怒而斷然拒絕所傳遞的資訊?

在我們的信仰裡,什麼時候適合用感性訴求呢?要知,認同教導和付諸行動中間常有巨大的距離。讀者很可能同意宗教信仰有意義,但不代表他自己會想要參與決志。我們需要比邏輯更尖銳、能切進心中的一擊。這,除了聖靈的工作,就是開放自己的生命,分享自己的掙扎和觸動。

所以試回想,當聖靈入住你心時,那一天是用什麼樣的心情走過?當你把福音帶進一個人的生命時,又曾有過什麼樣的感覺?只有先和自己的內心感受連結,才能和讀者建立出感性的連結。

歸根究底,感性訴求,源於我們心中對讀者的在乎。正如羅斯福說的:

沒人在乎你知道多少,直到他們知道你有多在乎。

-END-

作者簡介

莫非 / 創世紀文字培訓書苑主任

馬里蘭州大學會計學士,普渡大學計算機碩士,富樂神學院碩士。專職文字事奉。於2008年與蘇文安老師攜手共創「創世紀文字培訓書苑」(簡稱「創文」),為神國推廣文字與文化異象,栽培並牧養文字工人。

課程推薦

課程內容

在信仰裡,不論異象傳遞、護教、講道或教導,文字裝備皆可提升基督徒的表達力和增加服事的影響力。此課欲説明基督徒增加語文智力,提高說服力,進而提升影響力。內容主要是訓練學生如何議論和說服,將得自聖靈感動的資訊,用有條理的文字曉之以理,再動之以情。同時説明作者建立歸納、演繹和分析性思維,並學習運用寫作策略,讓下筆為文不在贏得一個論點,而在改變一個人的生命立場,從心動到行動。不論思考、語言和寫作,呈現在日常生活裡都盼能頭頭是道。

第一課 頭頭是道在立意取材

第二課 頭頭是道在組織結構

第三課 頭頭是道在首尾佈局,語言態度

第四課 感性、理性、個人素質的要求

第五課 如何寫出耐讀的愛