2025/09/15 新北市>坪林區>坪林茶葉博物館>茶葉體驗館,了解茶葉的採製流程、主題館-「茶與王」專題展覽,探索英國皇室及中國歷代帝王對茶的喜愛

2025/09/21 23:22

瀏覽762

迴響0

推薦26

引用0

時序進入九月,天氣持續高溫炎熱,我們今天安排一個室內參觀的行程,到新北市坪林區的「坪林茶葉博物館」參觀,了解一些茶葉的歷史與有趣的知識。

↓從【國5】下坪林交流道,約3分鐘即達「坪林茶葉博物館」,旁邊有免費的停車場,平日好停車,若是假日來,可能就要停到收費停車場去了。坪林茶葉博物館成立於民國86年(1997年)。

↓一爬上階梯,便是開放空間的大門。

↓門票80元,新北市民及65歲以上民眾免費。因為B1展場佈展中而未開放,我們因而得到每人各一張VIP券,下次可以憑券每張2個人進場,真是賺到了。

↓園區是一個三合院的結構,右側是常設展場,正前方是主館,為專題展覽場地,左側則是紀念品區。

↓我們先逛右側的常設展場,是一間「體驗館」,介紹茶葉從採茶到製茶的流程。

↓體驗館的主題是「感․識茶」,牆壁上的英文字,竟是由右往左看「Understand & Sense Teas」。

↓首先是製茶從:採菁、日光萎凋、室內凋萎、殺菁、揉捻、乾燥、培火、成品等八大程序的介紹。

↓製茶的各種器具展示,都是一些我們到茶廠常見到的機具。

↓製成茶後,接著是如何品茶,有各種茶器的展示。

↓這裡有個遊戲螢幕,可以讓遊客從螢幕列出的器具中挑選,組出該有的品茶器具。

↓畢竟對品茶有些概念,輕輕鬆鬆地組出該有的器具,過關!

↓桌面上有十幾種茶業,都是我們常聽到的茶種,每個茶種都有一個木牌。

↓這裡有個互動螢幕,可以將茶種木牌放在感應區上,螢幕即可顯示該茶種的介紹。

↓阿薩姆紅茶,是1926年從印度引進台灣的,主要種植於南投的魚池鄉,過去前往日月潭時,經過附近的茶廠,就有很多阿薩姆紅茶的展售。

↓不只有綠色的茶葉才是茶,茶罐裡有各式的花茶,包含:洛神花茶、洋甘菊茶、玫瑰花茶、紫羅蘭茶、百合茶等。

↓還有果茶,如:決明子、薏仁、綠/紅/黑豆、紫蘇、杏仁等。

↓這一排,則是我們到餐廳吃飯時,有時會附的茶,有些則是加在湯品中的植物,如:迷迭香、薄荷、艾草、鼠尾草、羅勒、荷葉等。

↓清朝時期,因為「大航海時代」世界的各種交流,茶葉從中國陸續流傳到歐洲、美洲及非洲。

↓茶罐的包裝也不能馬虎,從鐵罐到紙罐,各種外型都有。

↓這裡有個「茶罐製作大師」的體驗。

↓可以從選罐子樣式、顏色、表面花樣、訂商標、標語到名稱,訂出個人Style的茶罐。

↓接著,從茶樹的生長開始,按程序模擬手作體驗。

↓跟著螢幕的程序,開始動起手來。

↓雙手靠著感應區,模擬體驗採茶的動作。

↓「炒菁」的動作。

↓「揉捻」的動作。

↓現場還真的有一包茶葉,可以讓遊客體驗「揉茶」,這個動作我們以前曾在茶場體驗過。

↓離開體驗館,接著來到主展館,這裡有館方規劃的不定期展覽。

↓從主展館往大門望出去的風景。

↓主展館這次的展覽主題是「茶與王」,展期到2026/05/31止,入口處顯得古色古香。

↓室內的門板,像是古時皇帝的龍袍。

↓茶,早於西周時期,便常是進獻的貢品;直到唐代茶風鼎盛,建立了茶稅制度;而後的宋、明兩代,皇室也都鍾情於茶;清代的康熙、雍正、乾隆三位皇帝皆嗜茶,尤以乾隆為最。而東茶西傳,改寫了全球經貿版圖,東方茶以異國奇珍之姿,走進了西方的宮廷生活,更發展出風靡全球的下午茶文化。

↓從神農氏到華佗的著作,都有記載茶有解毒及提神醒腦的療效;古代帝王去世後,其陪葬品除了金銀玉帛外,也曾有以茶葉為陪葬品,可見茶葉之重要性。隋煬帝楊堅曾因頭痛,依高人指點,喝茶而治癒頭痛困擾(曹操怎沒此際遇?)。

↓一進展覽大廳,就可看到中西帝王的畫像。我們從右側展區看起。

↓右側展區主要為英國喝茶的文化及歷史介紹。

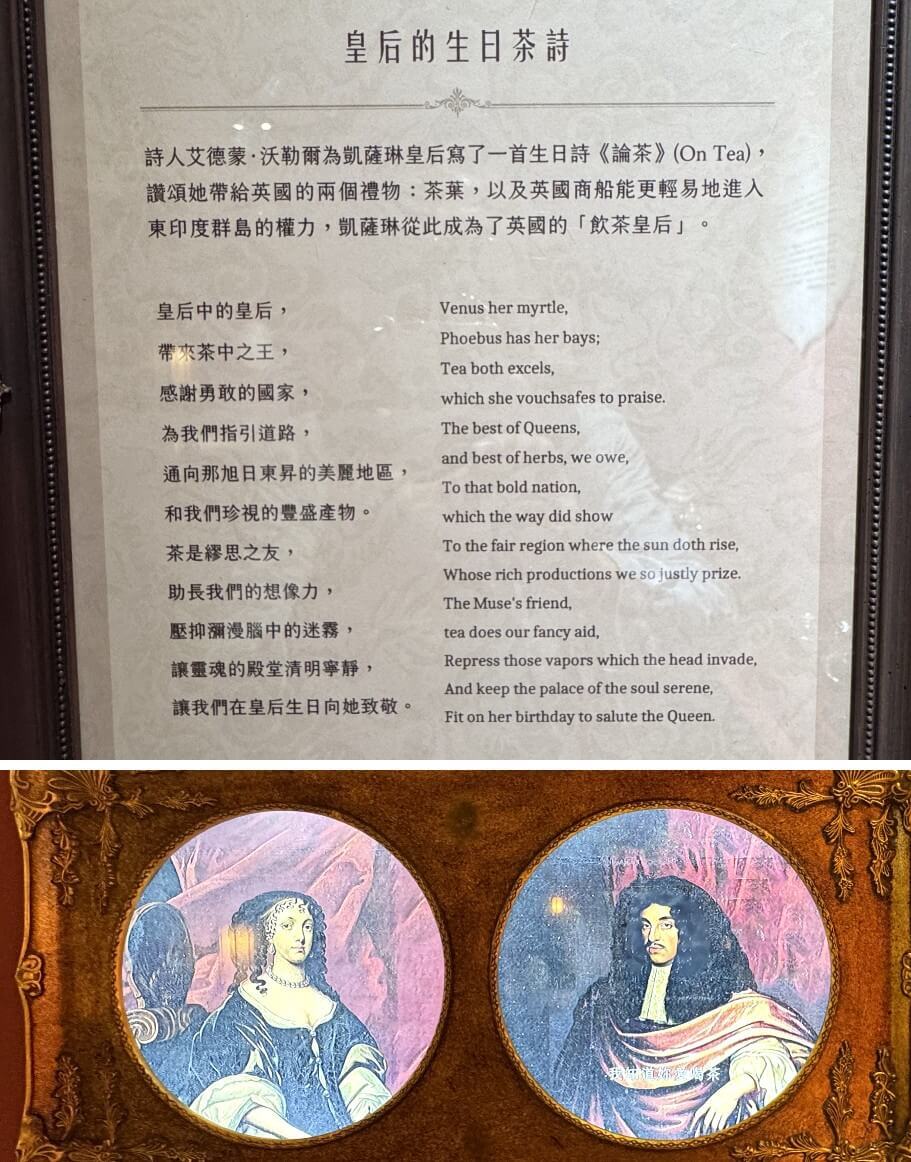

↓16世紀大航海時代,各國紛紛向外拓展勢力,葡萄牙首先接觸到中國的茶葉;英國於17世紀引入茶葉,原影響力不大。1662年,葡萄牙公主凱薩琳嫁給英王查理二世,嫁妝中有茶業,茶開始進入英國皇室,並引領大眾對茶的喜愛。

↓曾有詩人為凱薩琳皇后作詩,歌頌她將茶文化及產業帶入英國,凱薩琳從此成為了英國的「飲茶皇后」。

↓中國的茶器隨著茶業西傳,包含銀器和瓷器都受到追捧,倫敦一躍而成歐洲的銀器之都,這裡便有安妮女王所使用的銀茶壺的展示(不確定是否為複製品)。

↓維多利亞女王統治英國長達64年,使英國成為「日不落帝國」。女王沉迷於飲茶,在其日記中,曾提到「茶」7500多次。不僅是家庭聚會或皇室慶典,都常伴有茶會。喝下午茶成了英國的社交習慣,英國的飲茶文化也風靡了全世界。

↓18世紀貴族階級的早餐通常極為豐盛,午餐則較為簡單,而社交晚餐常於音樂會或舞台劇結束後才開始,皆在晚上八點後才吃晚餐;因此,逐漸發展出午餐與晚餐間的英式下午茶文化。

↓這是一套豐盛、完整的傳統下午茶。

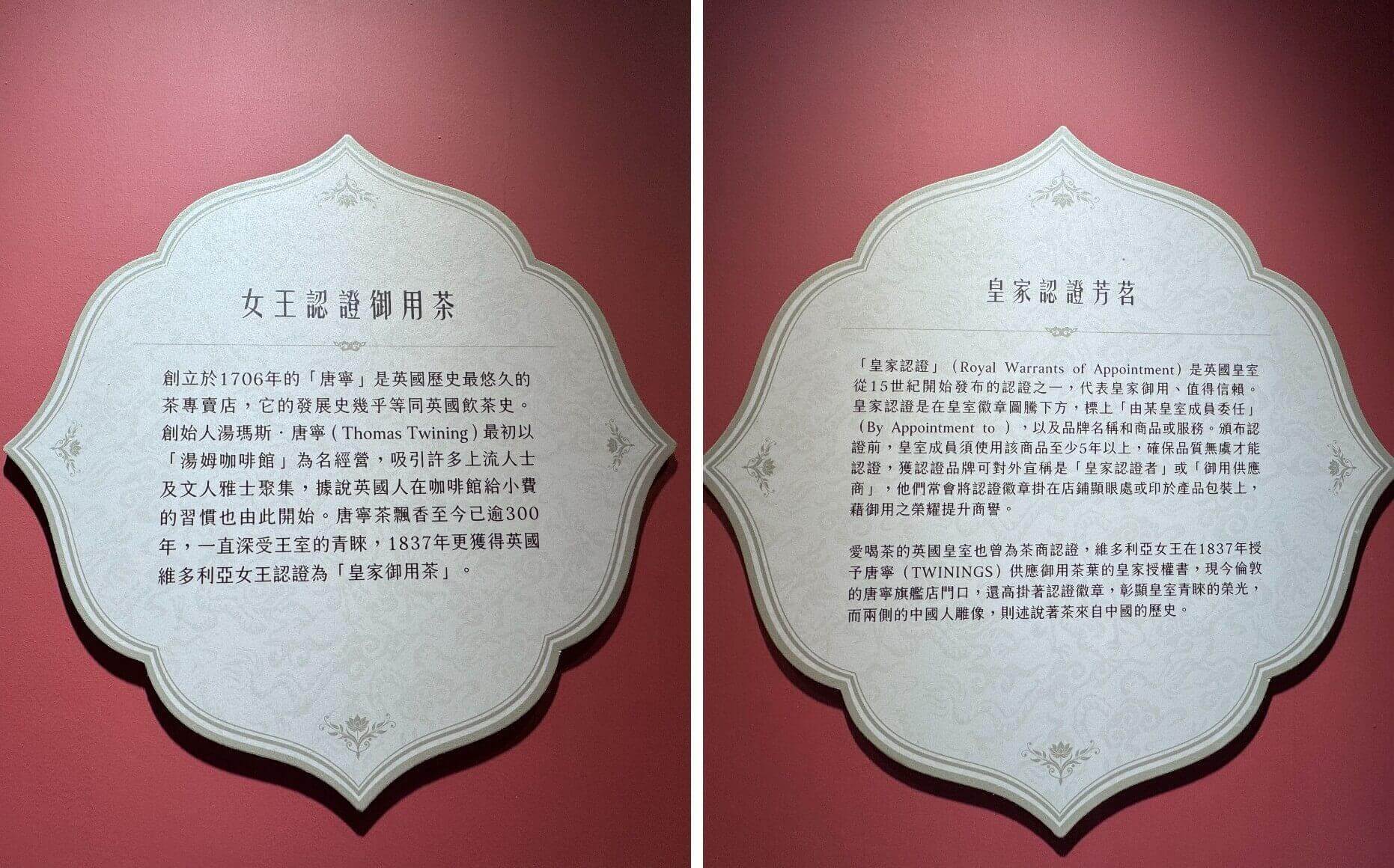

↓這裡有一些英國皇室認證的茶。

↓創立於1706年的唐寧茶,是英國最早的茶專賣店,英國人在咖啡店給小費,便由此開始。唐寧茶於1837年獲維多利亞女王認證為【皇家御用茶】,其倫敦旗艦店,除了有認證章外,門口也有中國人雕像,述說著茶業來自中國的歷史。

↓「祁門紅茶」來自中國,被稱為紅茶界的「勃根地Burgundy」,是伊莉莎白二世女王等英國王室的最愛。

↓「弗南梅森Fortnum & Mason」是成立於1707年的品牌,擁有伊莉莎白二世與查爾斯王子頒布的兩枚【皇家御用標章】。「安妮女王茶」是1907年為慶祝品牌成立200周年,以頂級阿薩姆紅茶及頂級錫蘭調配而成。

↓這是「唐寧皇家伯爵紅茶」,是19世紀英國首相格雷二世請唐寧以中國的正山小種紅茶,加上佛手柑調配而成,是帶有柑橘香氣的調味茶。

↓這面牆壁上,八個時鐘掛著不同的時間,代表著英國人在每天不同時段、喝茶的八個時間點。

↓中午以前,有從早上起床前要喝的第一杯茶「床邊茶」,接著是「早餐茶」,到11點小憩的「十一時茶」;中午雖然吃簡單的午餐,卻也喝「午餐茶」。

↓下午以後,有「下午茶」及「傍晚茶」;晚餐後,放鬆喝「晚餐後茶」;睡前還要喝不含咖啡因的花草茶為主的「睡前茶」,真是為了喝茶而巧立名目,令人嘆為觀止。

↓這幅畫是英國維多利亞女王(Queen Victoria)的肖像。

↓這幅畫是慈禧太后與法國末代王后瑪麗安托依內特(Marie Antoinette)同框,只是,慈禧(1835~1908)與瑪麗(1755~1791)生於不同時空,實在不解同框的緣由,或許是兩人都喜愛珠寶吧?但這也與茶無關。

↓慈禧與瑪麗的畫,巧妙地帶出清朝展出的內容。清乾隆皇帝愛茶成癡,據說他有1800多顆御章,其中就有不少與茶有關的章。

↓桌上這一排,都是各種與茶有關的章。

↓自古詩家多茶客,詩情都為茶飲多。乾隆皇帝一生創作四萬多首詩文,其中有數以百計的茶詩。

↓這裡有一塊詩詞創作板,有許多的詞句貼板,遊客可以自由以現成的詩句貼板,移貼至上半部,創作屬於自己的詩詞。

↓凱文不才,小小創作("湊")了一下,自得其樂;詞意不通、格式混亂之處,請多包涵。

↓這一間有大大的慈禧太后的畫像,可以想像裡面講的是清朝的趣事。

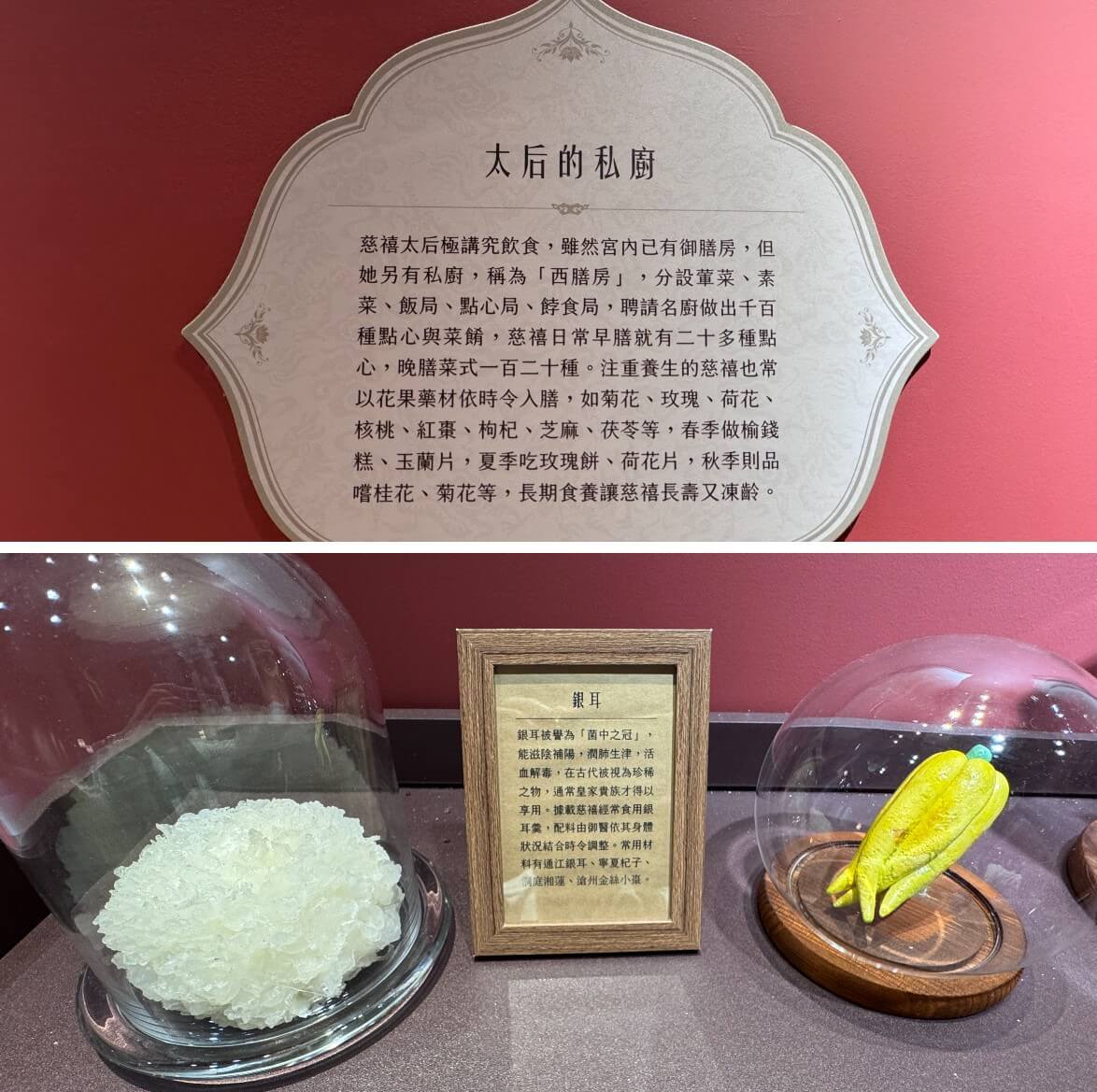

↓慈禧太后於同治、光緒兩朝間垂簾聽政共47年。慈禧平生重視養生保健,不喝宮內的井水,而是命人每天運送山泉水入宮泡茶飲用,除了上好的茶葉外,還喝花草茶。

↓這個櫃子上下,有不少慈禧太后飲用的茶材。

↓慈禧太后常以花果藥材入膳,銀耳能滋陰補陽、潤肺生津、活血解毒,慈禧太后便常食用銀耳羹。

↓人參、珍珠粉、靈芝等食用藥材,是慈禧太后喝茶時常常搭配食用的材料,以長保肌膚光滑細緻。

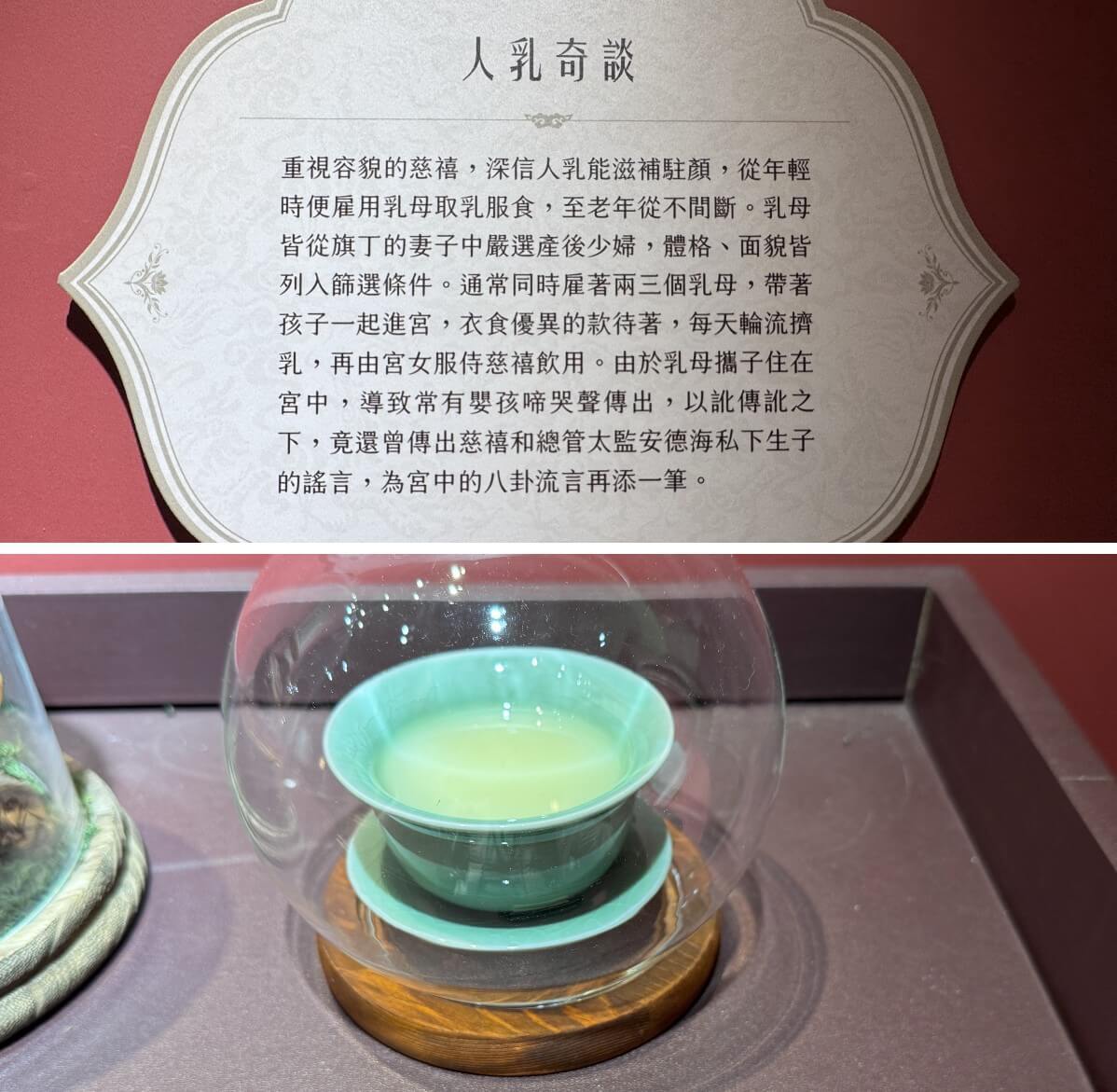

↓慈禧太后深信人乳能滋補駐顏,一生雇用乳母取乳飲用,至死方休,成為傳奇故事。

↓抽屜拉開,有各種茶材的實物介紹。

↓廳堂內這一桌,也是清宮傳奇又一樁。

↓「清宮中不可一日無乳」。清宮入主中原後,保留了酷愛乳製品的習慣,奶茶成了清宮茶室中的要角。因應清宮乳製品耗量大,而眷養起乳牛,並且依照身分配給專用。

↓康熙皇帝規定,皇帝、皇后共用乳牛100頭,太皇太后、皇太后各24頭,皇貴妃7頭,貴妃6頭,妃5頭,嬪4頭,貴人2頭等,幾乎都依身分分配到乳牛頭數了。這些捏麵乳牛,據說是博物館的工作人員一頭一頭捏的,辛苦了!

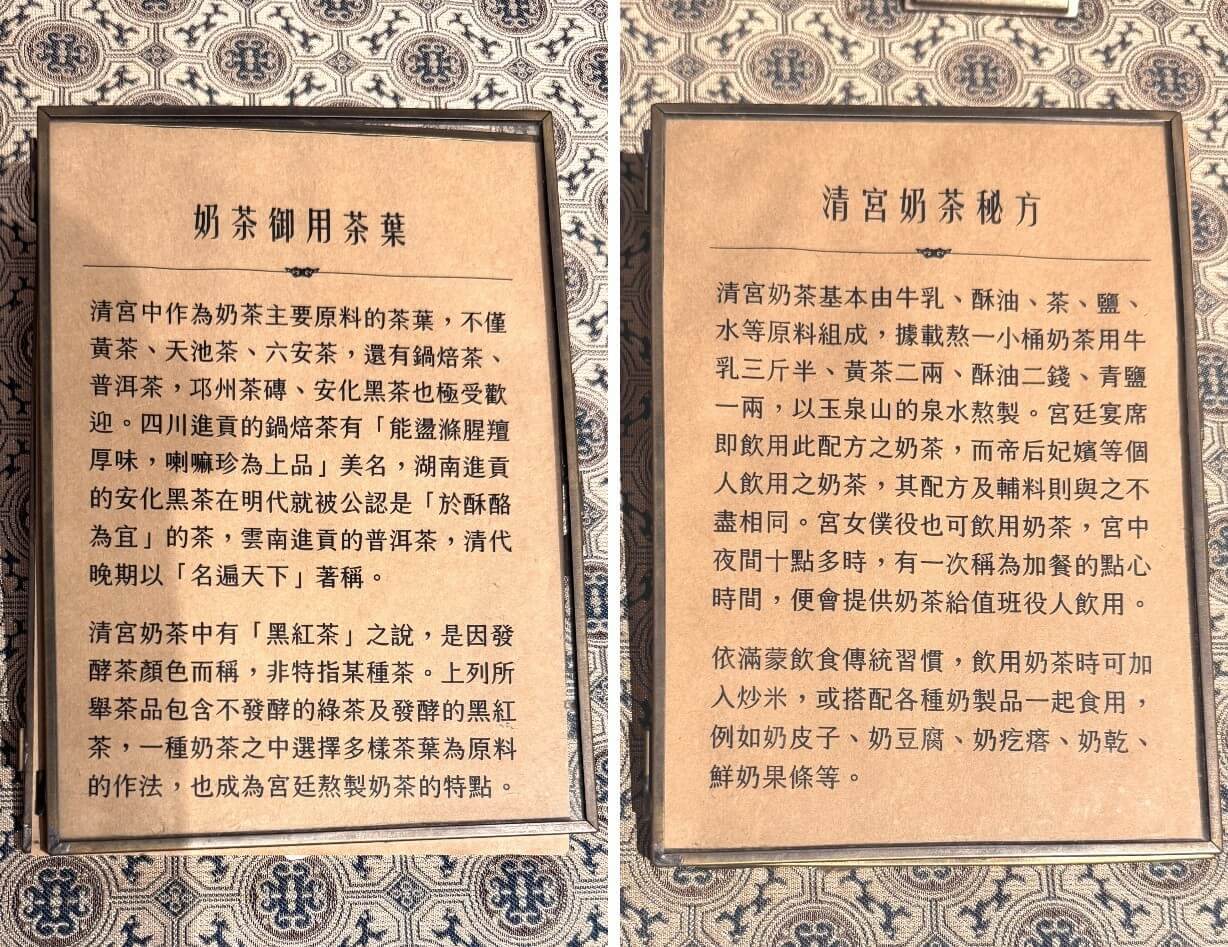

↓清宮奶茶秘方揭密,奶茶也使用御用茶葉。

↓牆壁上兩排知名茶葉。

↓原來某品牌「御茶園」不是亂取的。元朝有一位官員,有一天路過福建武夷山的一處茶園,因生產絕妙好茶,便將其進貢朝中,獲得元帝賞識,而該茶園成了專屬進貢的茶園,並被取名為「御茶園」,至今仍是武夷山著名的觀光景點。

↓三國後期東吳君主孫皓昏庸,經常於宴請大臣時,要求與會者至少要喝七升的酒。孫皓的寵臣韋曜因酒量不佳,孫皓便暗中賜他茶水以取代酒,除了印證三國時代已有飲茶習慣外,也是「以茶代酒」這個詞的由來。

↓清乾隆時,有一位書生培育了一種特殊的茶樹,採摘後製成的茶,經轉送乾隆皇帝後大為讚賞,因茶外觀烏潤壯實,沉重似鐵、飲之味香形美,猶如觀音,而賜名為「鐵觀音」,原來鐵觀音是這樣來的。

↓「點心局」是清朝宮中負責大官們吃食的一個單位。清宮注重御膳,御廚不斷求新求變,融合南北地域及滿漢飲食特色製作膳食,就連佐茶的點心也百花齊放,不只精緻可口,背後還有許多故事,為其增添傳奇趣味。

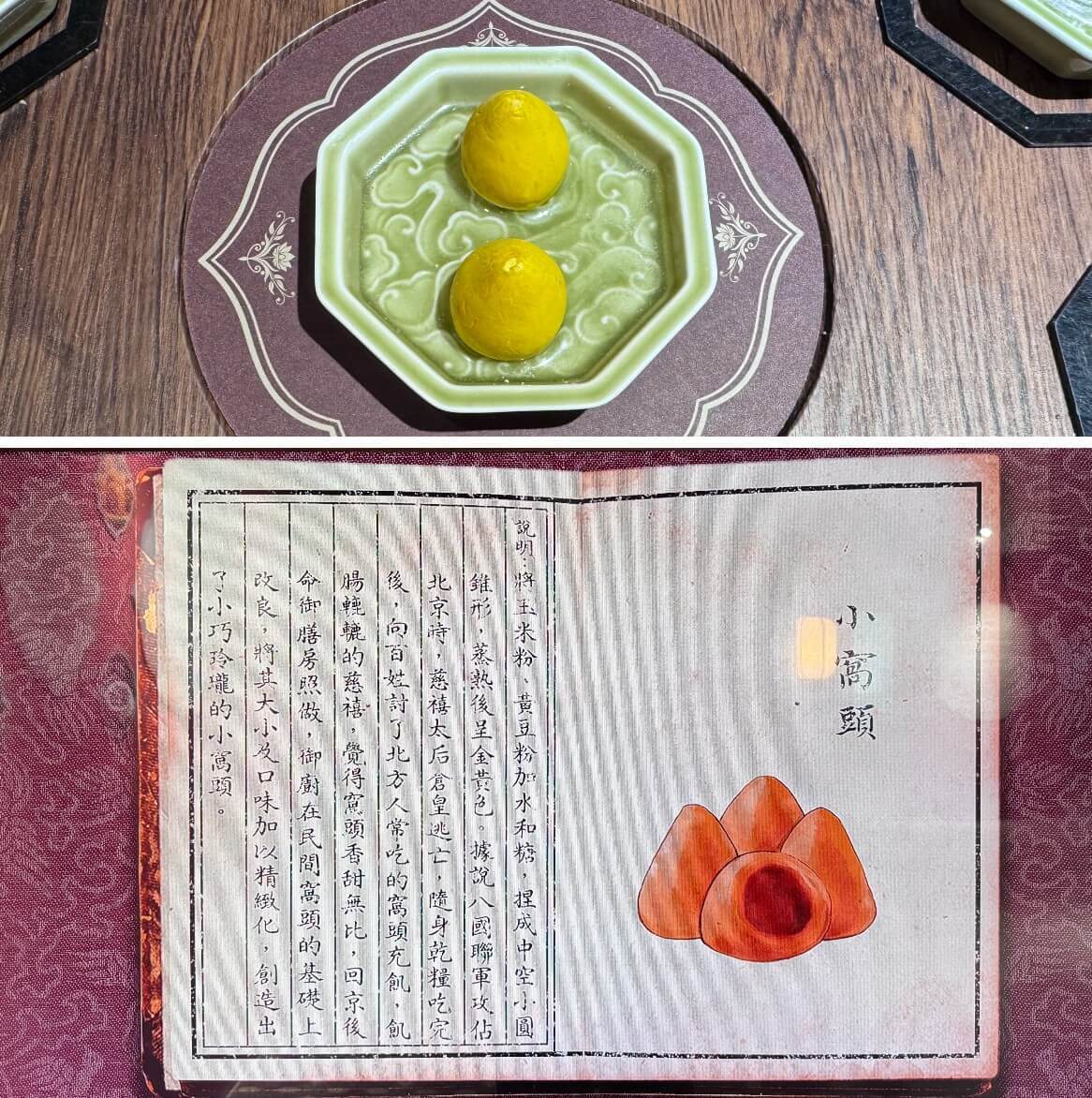

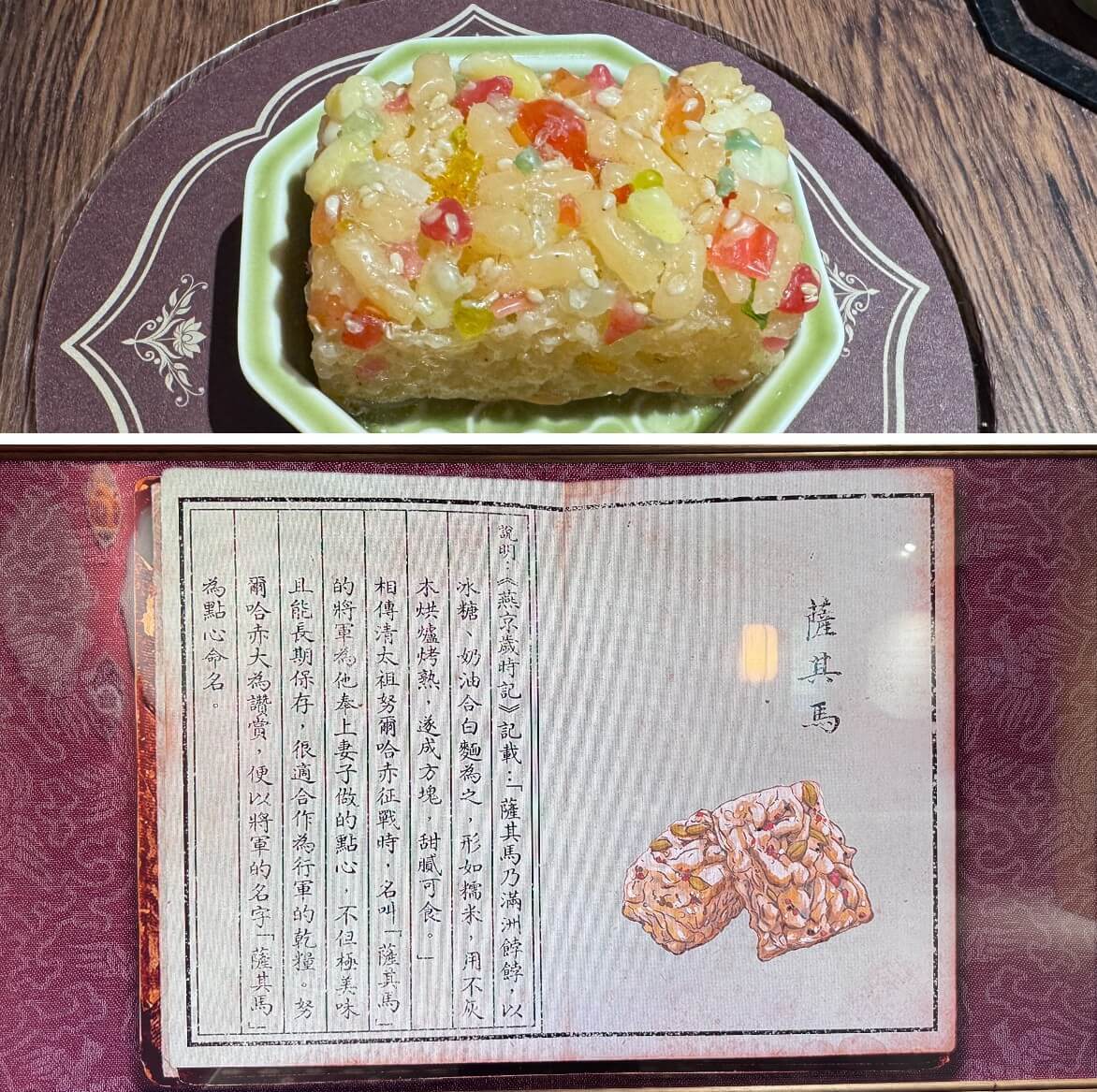

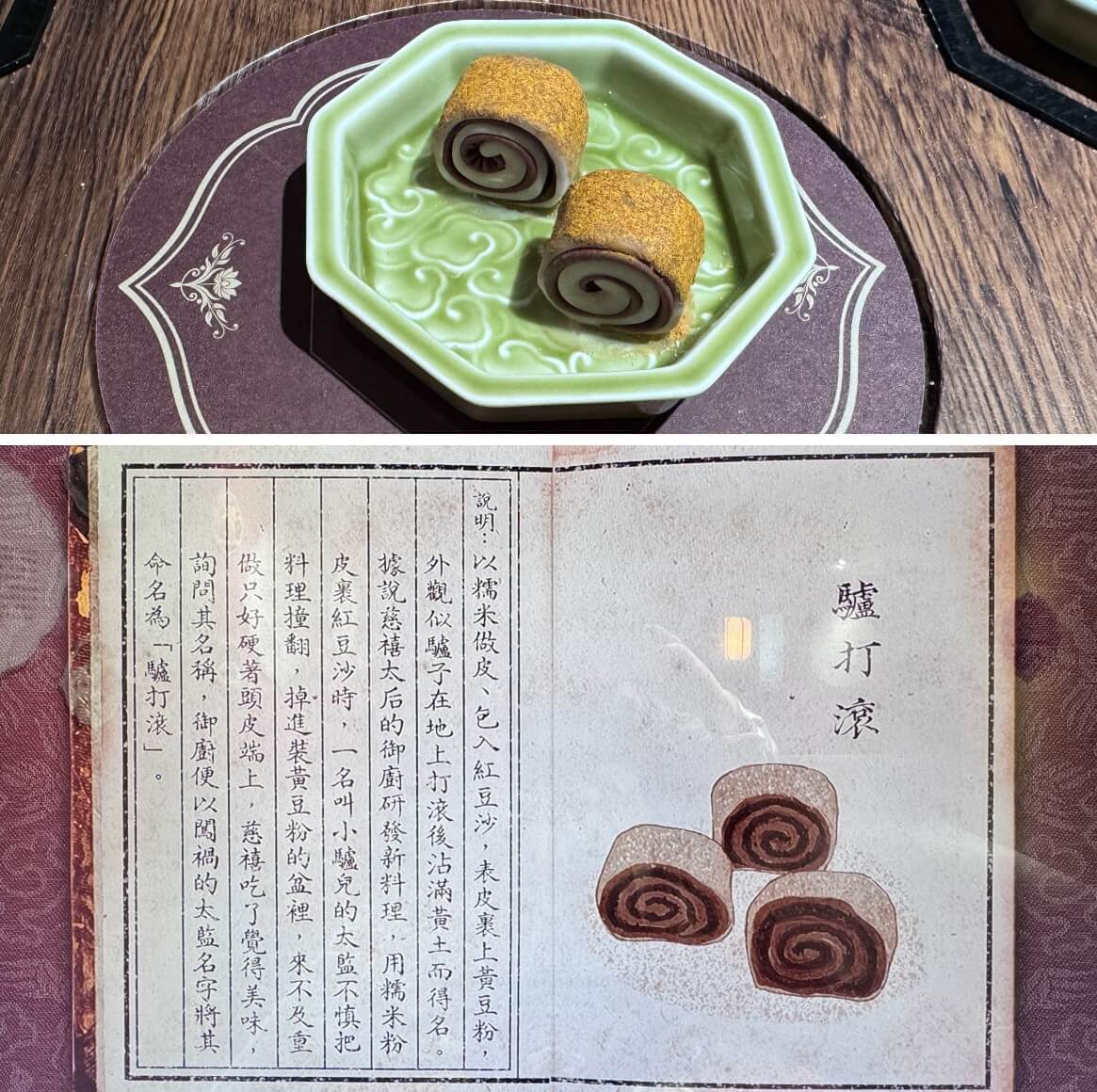

↓桌上是當時宮中常見的下午茶點心,遊客可以選擇一盤點心,放置於中央的感應區上,即可一窺清宮的趣聞軼事。

↓這是「小窩頭」,相傳在八國聯軍攻佔北京時,慈禧太后倉皇逃亡,隨身所帶的乾糧吃完後,飢腸轆轆時向民間討取北方人常吃的「窩頭」食用,覺得香甜無比,待回到北京後,便命御廚仿效改良而成。

↓清太祖奴爾哈赤在征戰時,有一位名叫「薩其馬」的將軍,為他奉上其妻子所做的點心,不但極其美味,且可耐久放,很適合做為行軍的乾糧,奴爾哈赤大為讚賞,便將此點心命名為「薩其馬」,便是後來我們常見到的「沙琪瑪」。

↓這是名字很逗趣的「驢打滾」。慈禧太后的御廚在研發新料理時,用糯米粉裹紅豆沙,一位小名「小驢兒」的太監不慎把料理打翻,掉進黃豆粉的盆裡,時間緊迫來不及重做,只好硬著頭皮端上。沒想到慈禧太后吃了覺得美味而問其名稱,御廚情急之下,便稱「驢打滾」,從此便以此為名。

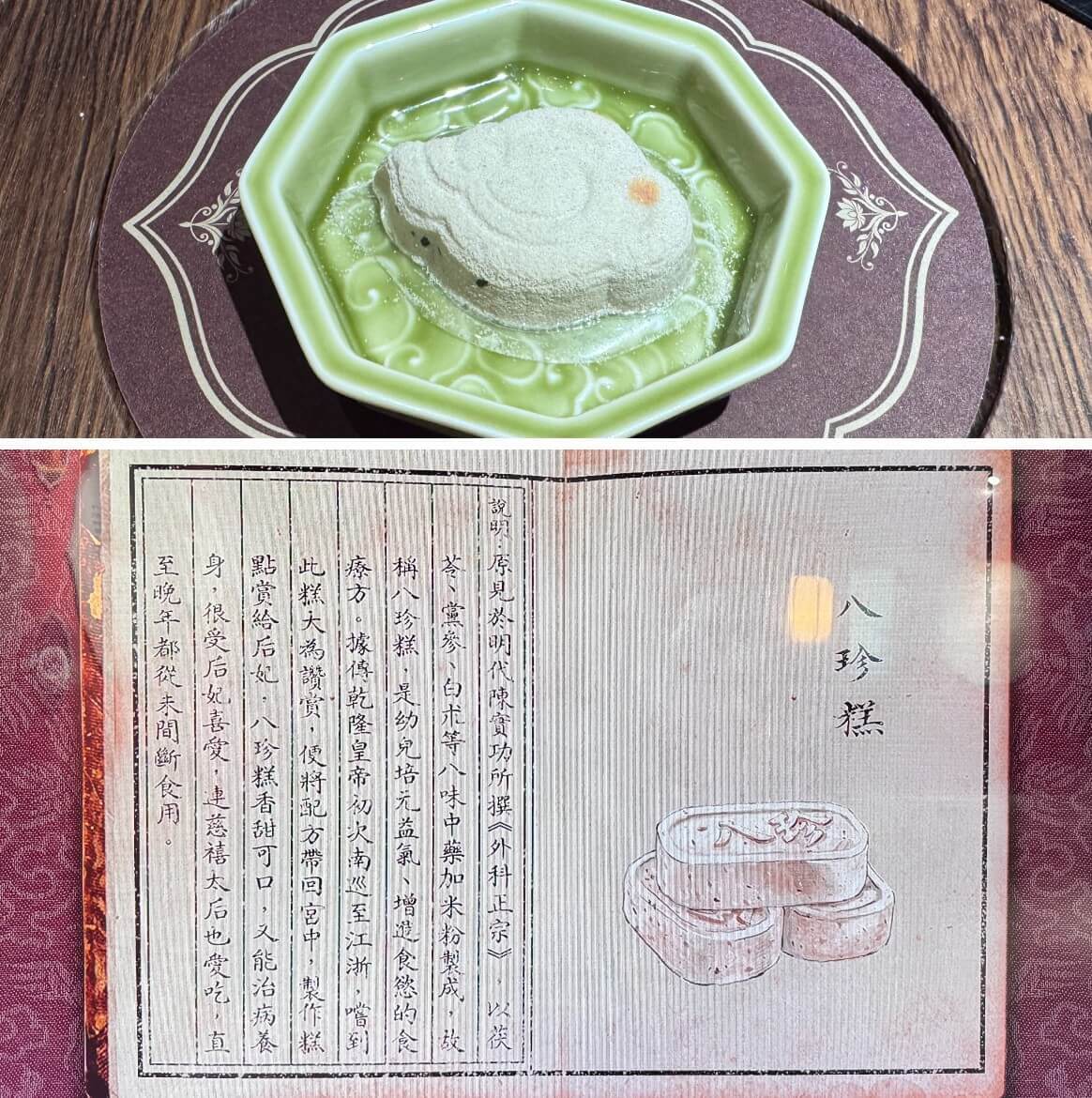

↓「八珍糕」是乾隆下江南時,在江浙嚐到覺得美味而將配方帶回宮中的;而後命御廚製作並贈予后妃。八珍糕美味可口,又能治病養身,深受后妃們喜愛;後來連慈禧太后都愛吃,直至晚年都未中斷食用。

↓這一整桌,都是清宮常吃的點心,琳瑯滿目,看起來真的很讓人流口水。

↓乾隆皇帝一生嗜茶,對選茶、用水、器具都有卓見及堅持。乾隆在85歲時退位,當時有一位老臣婉惜地勸諫「國不可一日無君」,沒想到乾隆幽默地回應「君不可一日無茶」,可見其愛茶之深。

↓來到宋朝,宋徽宗趙佶是一位名符其實的「茶學皇帝」,不但嗜茶也精通茶學,著有《大觀茶論》一書,還自創「七湯點茶法」,瘋迷程度致有文人寫下《採茶歌》,諷刺他「遍尋香茗卻不求賢士」。

↓「七湯點茶法」的步驟,真是一門學問呢!

↓唐代以前,飲茶風氣普遍流行於長江以南,直到唐玄宗後,才逐漸在北方風行起來,宮廷也視飲茶為一時髦的休閒活動。唐代初步建立了貢茶與茶稅制度,唐代宗李豫時期,在浙江設立了貢茶院,是為第一家的「皇家製茶廠」。

↓此畫為唐朝後宮嬪妃圍桌、品茗、行酒令、奏樂,是唐朝宮廷茶事昌盛的佐證之一。

↓1987年,沉睡千年的「法門寺地宮」重現於世人眼前,不僅發現釋迦牟尼佛的指骨舍利,還有供養舍利的金銀器、瓷器、琉璃器等珍貴文物,其中一套唐代皇室金銀茶具,被譽為全世界保存最早、規格最高、工藝最精美的茶器珍品。

↓就是這套唐代的皇室金銀茶具,不過,眼前所見為複製品。

↓飲茶文化在明朝有了突破性的變革,明太祖朱元璋提倡將過去「團茶」的製茶方式,簡化為「散茶」的製茶方式,飲茶方式也跟著從過去的「煎煮法」,改為「熱水沖泡法」,開啟了近代泡茶法的濫觴。

↓參觀完主展館的「茶與王」展覽後,來到戶外,在主展館門口處,有一座「坪林虎字碑」,屬於陰刻(凹刻),字跡雄勁有力。

大部分民眾所熟知的「虎字碑」,是臺灣鎮總兵劉明燈於同治6年(1867年)在貢寮草嶺古道所立。而眼前的這一座虎字碑,則是劉明燈於同治7年(1868年)在坪林跑馬古道所立,位置在現在的北宜公路56K處,後來輾轉遷移多處後,才移至此處置放,並在北宜公路原址重立了一座複製品。

↓這間是博物館的「茶藝教室」,位於博物館後院的庭園中。

↓博物館的後院,有一條山徑步道,短短的一圈僅約200公尺,樹蔭濃密,在炎炎夏日下,走來清涼舒適。

↓後院還有一座宮廷花園。

↓欣賞小橋流水、飛瀑巨石,是參觀坪林茶業博物館的附加價值。

↓休息涼亭是吹風賞景的好地方。

今天早上參觀了坪林茶業博物館,不僅了解了茶葉的產製流程,也認識了不少中英茶業相關的皇室趣聞,長了不少知識,很充實、很值得。

※※※

自訂分類:國內旅遊

上一則: 2025/09/15 新北市>坪林區>坪林徒步旅行>坪林石雕公園、坪林親水吊橋、北勢溪堤岸步道下一則: 2025/09/01 新竹市>東區>竹科浪漫靜心湖、神奇寶山鄉雙胞胎井、寶二水庫溢流秀

你可能會有興趣的文章:

- 2025/12/23 新北市>烏來區>內洞國家森林遊樂區>三條步道環繞一圈(沉浸森林浴)、近距離接觸三座瀑布(享受芬多精)、順遊烏來瀑布及碧潭風景區

- 2025/12/03 高雄三日遊-Day 1>岡山區+燕巢區>岡山羊肉爐初體驗、燕巢工兵訓練中心懷舊之旅

- 2025/11/06 南投縣>集集鎮>集集小鎮走讀>百年集集火車站、921大地震-武昌宮震垮之劫後重生、全木造榫卯結構無釘子之「浙江泰順廊橋」

- 2025/11/04 台中市>霧峰區>中心瓏登山步道+望月峰獻堂登山步道>俯視霧峰市區風景、體驗滿山果園、近距離接觸鳳梨田

- 2025/10/07 台北市>中山區>圓山大飯店歷史探索之旅、享用圓山牛排館優質午餐、順遊神秘太原五百完人紀念建築群

- 2025/09/15 新北市>坪林區>坪林徒步旅行>坪林石雕公園、坪林親水吊橋、北勢溪堤岸步道

限會員,要發表迴響,請先登入