2023/08/23 台中市舊城區漫遊三日行>Day 1>台中文學館、台中文學公園>一個可以放鬆的地方、對台灣及台中文學的人/事/物/景有印象深刻的認識

2023/09/05 21:09

瀏覽5,406

迴響0

推薦15

引用0

我們的『台中市舊城區漫步(Citywalk)三日行』,中午在「第五市場」吃過午餐後,便要前往同在「樂群街」上的「台中文學館」及「台中文學公園」。

↓台中從日治時期起,就是台灣文壇的中心,許多新文學組織及文學刊物,都以台中為主要活動據點,素有「文化城」的美名,「台中文學館」的成立可謂其來有自。

↓「台中文學館」前身是「日治時期警察宿舍」,園區略呈梯形,共有六棟館舍,包含:常設一/二館、主題特展館、兒童文學區、研習講堂、主題餐飲區及行政區。入口處在右下角的「樂群街」;左上角區域是「台中文學公園」。

↓從最前面的「常設一館」參觀起。

↓這六棟館舍,都是傳統的日式木造房舍,「常設一館」門口保留了「石燈籠」。

↓「常設一館」旁,有一間「前倉」,目前做為館區沿革介紹。

↓「日治時期警察宿舍」落成於昭和7年(1932年),原是台中市警察署之署長及警察官邸。戰後,改為台中市警察局之眷屬宿舍,後於2007年遷出。經整修後,於2015年轉型為「台中文學館」。

↓房舍的結構介紹,並保留了部分建築材料。

↓「常設一館」及「常設二館」都有三個大小門,左方小門,是住戶平日的出入口;右方大門,則供訪客出入,目前便是開放遊客從這個大門進出。

↓台中近代文學的濫觴,是從「神岡呂家」及「櫟社」開始的。而且,台中自日治時期即為台灣文壇的中心,從傳統文學社團「櫟社」、「臺灣文社」等,開風氣之先,引領全台。

↓除了台北的「瀛社」、桃竹的「陶社」及台南的「南社」外,台灣詩社幾乎都集中於中部地區。馬關條約割讓臺灣後,「櫟社」的第一批參與者以「櫟」為詩社名,突顯櫟木雖朽,卻足以燃起時代旺盛的火,也積極投入抗日民族運動中。

↓這面長牆,描述了從18世紀以來,台中地區在當時的政經社會背景下,所發生的文學事件,圖文並茂,非常完整。

↓「常設一館」的內部結構,保存得相當完善,即使目前改為展覽館,也能夠清楚地看到原本的主體架構,原貌重現,相當可貴。眼前這一區應該是原本的大廳「座敷(Living Room)」。

↓這一區是「臺中文學貢獻獎區」,除了有文學貢獻獎的人物介紹外,櫃子上有部分具歷史價值的手稿文件;這張附投影設備的書桌,可以搭配書本欣賞影像。

↓原來,梁啟超曾於1911年3月,應台灣士紳林獻堂的邀請,來到當時已經割讓給日本的台灣考察。從基隆登岸後,先到台北,而後由北到南,到過台中、台南等地,4月2日與「櫟社」的朋友在「台中公園」留下了這張難得的照片。

↓這是「櫟社」第一集的文刊(複刻本)。

↓這面牆是「臺中文學貢獻獎」的榮譽榜。台中市政府希望透過文學作品,推廣文學欣賞及提昇地方文藝氣息,呈現台中市之人文特色與風貌,特頒發文學貢獻獎。

↓也有各屆得獎者的詳細介紹。獲獎者,都是台中在地出生、於台中工作或對台中有貢獻的文學家。

↓這是長長的「緣側」,是戶外與「座敷」隔開的緩衝空間。右方是可以開啟的落地窗,而左方的「座敷」原本應該有門板可以關起來,不過,目前並未看到。

↓廳間保留了一小片過去警察宿舍時期使用的「小舞竹壁」,還有細部分解介紹。「小舞竹壁」是日式傳統建築常使用的「編竹夾泥牆」的一種。

↓從「緣側」看出去,有一座過去留下來的防空洞,應該是【二戰】期間所建。圍牆之後,就是「常設二館」。

↓「台中文學館」所在的「日治時期警察宿舍」已於民國108年(2009年)被列入『台中市歷史建築』。

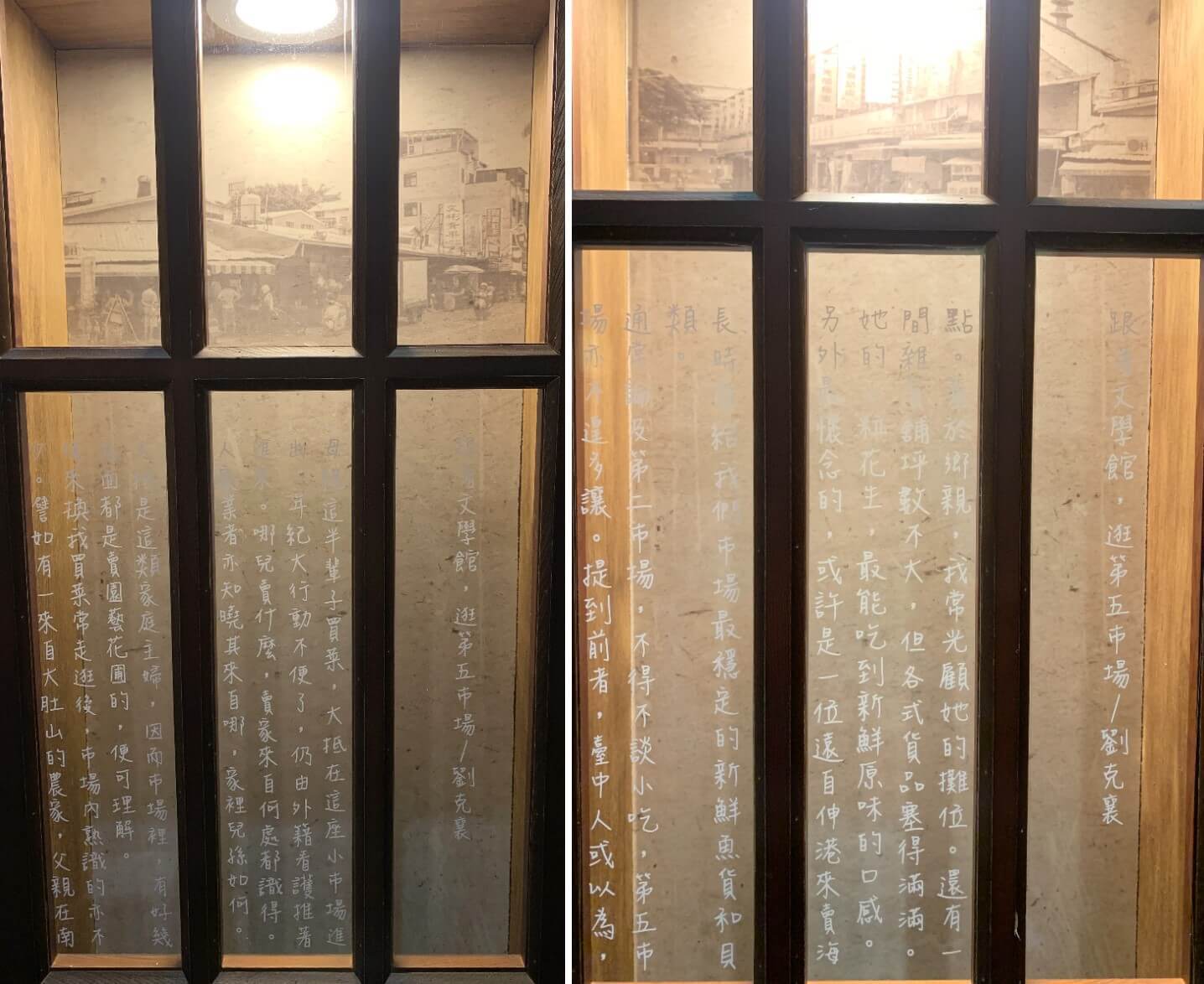

↓這間是過去的「應接室(Reception Room)」,目前做為一間小書房(「臺中文學搖籃展覽室」),而巧妙的是,旁邊的窗戶上還有作家的文章。

↓是摘錄自出身台中的知名作家劉克襄所寫、有關「台中第五市場」的文章。

↓廳舍內保留了當年的廚房、爐灶、洗手台、櫥櫃、電器用品等。

↓整修過程中,特別保留的一片走道,以強化透明玻璃覆蓋,讓遊客可以透過玻璃,觀察過去日式建築墊高的地基其地板下的空間。

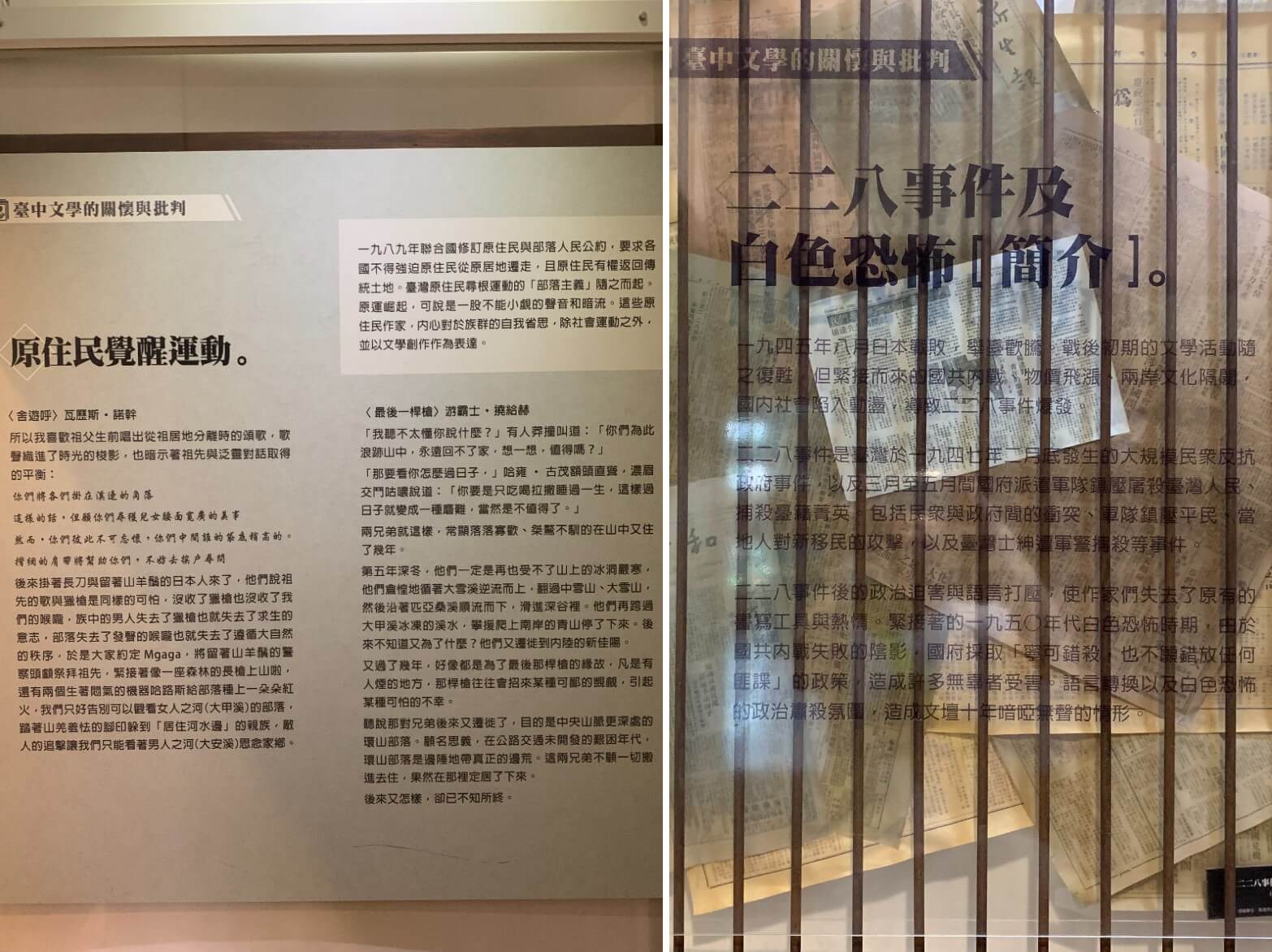

↓來到這一區「歷史事件展示區」。「原住民覺醒運動」,幾位原住民作家寫下對原住土地的熱愛及保留部落傳統的堅持。「二二八事件及白色恐怖」,雖然已經過了七八十年,卻仍經常被提起,不知時間能否抹平許多人心中的痛?

↓台灣中部地區於1979年發生「多氯聯苯米糠油中毒事件」,是一件影響層面相當廣的社會事件。下方有一個小門,就是一開始提到的館舍的第三個門,專供佣人買菜回來或倒垃圾等工作時進出的門,可以不用經過大廳。

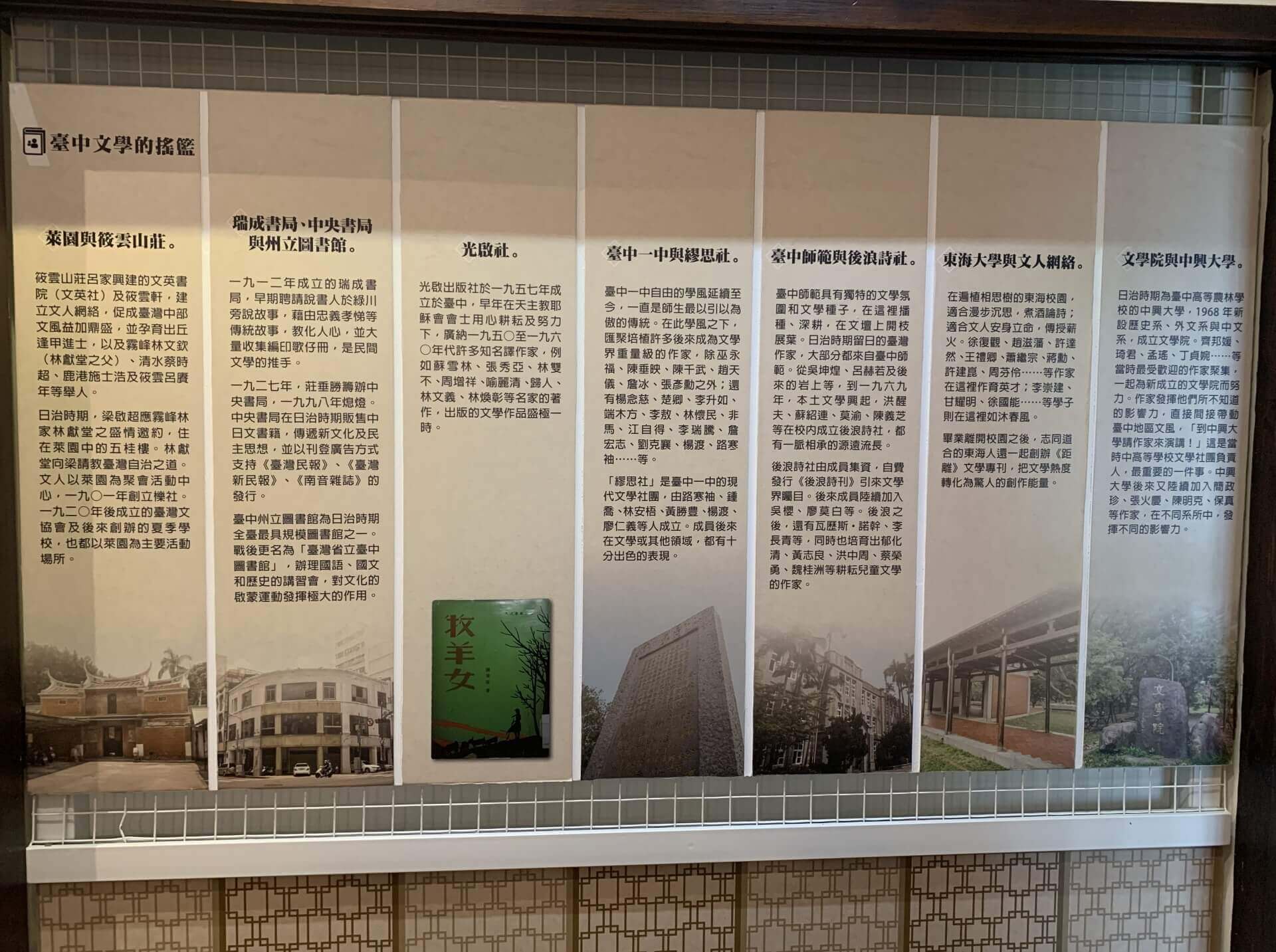

↓「台中文學的搖籃」

「萊園與筱雲山莊」

筱雲山莊呂家興建「文英書院(文英社)」及「筱雲軒」,促成台灣中部文風鼎盛,並孕育出丘逢甲進士,以及霧峰林文欽(林獻堂之父)、清水蔡時超、鹿港施士浩及筱雲呂賡年等舉人,1901年創立「櫟社」。梁啟超來台時,曾住在霧峰林家「萊園」,「萊園」也成為文人聚會活動的中心。

「瑞成書局、中央書局與州立圖書館」

1912年成立的「瑞成書局」,早期聘請說書人於「綠川」旁說故事,藉忠義孝悌等傳統故事,教化人心,並大量收集編印歌仔冊,是民間文學的推手。

1927年創立的「中央書局」,在日治時期販售中日文書籍,傳遞新文化及民主思想,並支持《台灣民報》、《台灣新民報》、《南音雜誌》的發行。

「臺中州立圖書館」為日治時期全台最具規模圖書館之一。戰後辦理國語、國文和歷史的講習會,對文化的啟蒙運動發揮極大的作用。

「光啟社」

「光啟出版社」於1957年於台中成立,廣納1950至1960年代許多知名譯作家,例如:蘇雪林、張秀亞、林雙不、周增祥、喻麗清、歸人、林文義、林煥彰等名家的著作,出版的文學作品盛極一時。

「臺中一中與繆思社」

台中一中自由的學風,培植出許多後來成為文學界重量級的作家,尤其較後期的:楊念慈、楚卿、李升如、端木方、李敖、林懷民、非馬、江自得、李瑞騰、詹宏志、劉克襄、楊渡、路寒袖⋯⋯等。「繆思社」是台中一中的現代文學社團,成員後來在文學或其他領域,都有十分出色的表現。

「臺中師範與後浪詩社」

台中師範具有獨特的文學氛圍,日治時期留日的台灣作家,大部分都來自台中師範。到1969年,本土文學興起,校內成立【後浪詩社】,發行《後浪詩刊》,引來文學界矚目,成員如:吳櫻、廖莫白、瓦歷斯‧諾幹、李長青等,同時也培育出郁化清、黃志良、洪中周、蔡榮勇、魏桂洲等耕耘兒童文學的作家。

「東海大學與文人網絡」

在遍植相思樹的東海校園,適合漫步沉思,煮酒論詩;適合文人安身立命,傳授薪火。徐復觀、趙滋藩、許達然、王禮卿、蕭繼宗、蔣勳、許建崑、周芬伶等作家在此作育英才;李崇建、甘耀明、徐國能等學子則在這裡如沐春風。東海人還一起創辦《距離》文學專刊,把文學熱度轉化為驚人的創作能量。

「文學院與中興大學」

中興大學於1968年新設歷史系、外文系與中文系,成立「文學院」。齊邦媛、琦君、孟瑤、丁貞婉等作家聚集一起努力,發揮他們所不知道的影響力,直接間接帶動台中地區的文風,「到中興大學請作家來演講」成為當時各高中文學社團最重要的一件事。

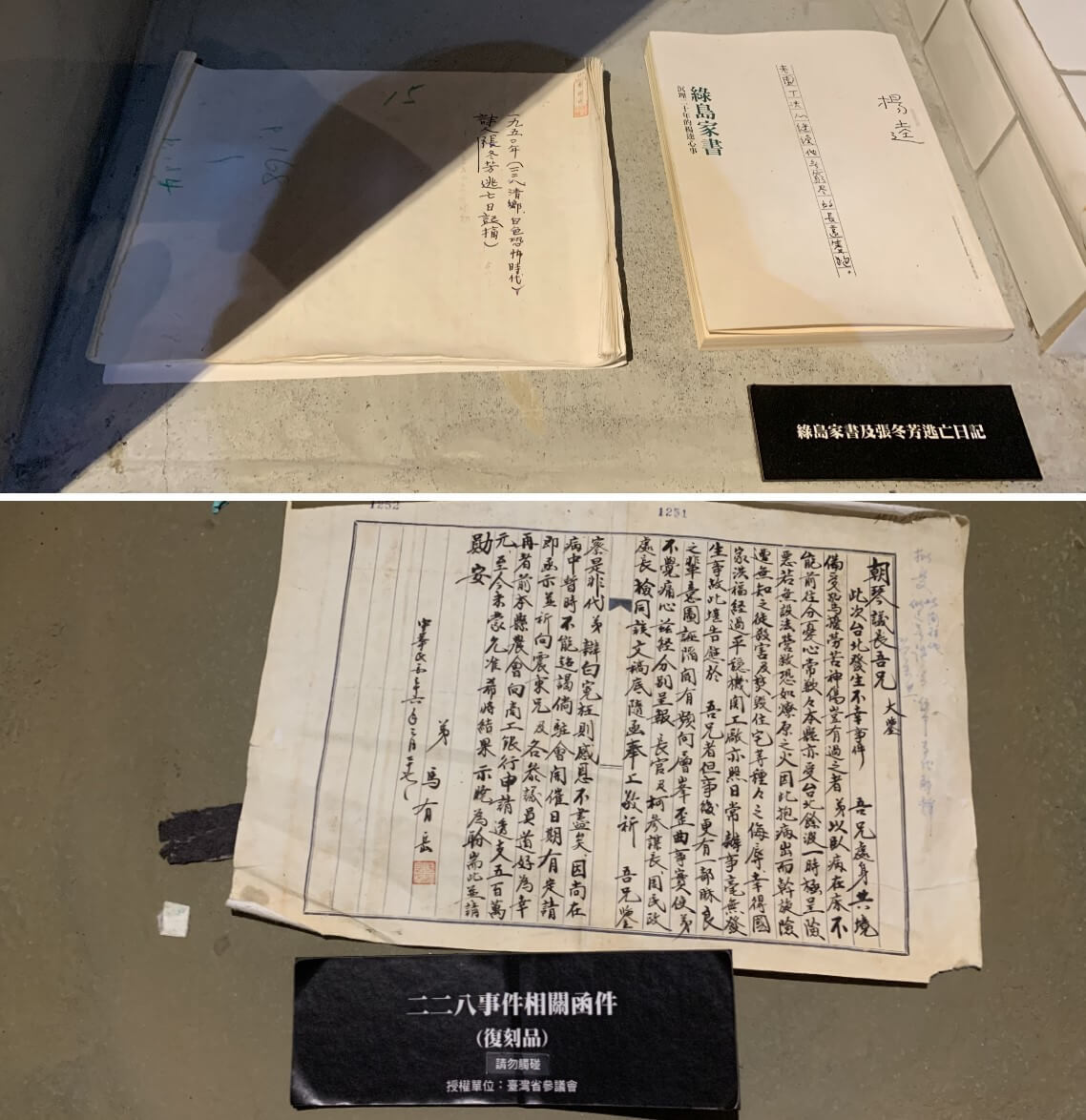

↓展示櫃中有《壓不扁的玫瑰花》作家楊逵於綠島坐監時,所寫下的《綠島家書》手稿,以及作家張冬芳於《二二八清鄉‧白色恐怖時代》所寫的《逃亡日記》手稿;還有【二二八事件】的相關函件(複刻版)。

↓來到「文學珍珠互動區」,有一座散發藍色螢光的互動體,來點比較輕鬆的。

↓珍珠象徵著一個事件的引發,可觸發作家書寫出動人的作品,隨著時間層疊,終成為目前所見之珍珠。當雙手撫摸眼前的這顆『珍珠』,表面將浮影出台中重要的文學作家、事件、社群及作品。

↓大人小孩都可以來體驗一下。

↓離開「常設一館」,看到的是「主題特展館」,目前做為「轉角微光‧文創小舖」。

↓地板上這顆圓形地圖,清楚標示出各場館的相對位置。

↓左前方這間是「常設二館」,造型及建材與「常設一館」非常相像,正面也有兩道門,我們一樣從訪客大門進入參觀,目前園區內各館舍都是免費參觀的。

↓一進來這間是過去的「應接室」,目前也做為一間簡單的小書房。

↓大廳旁邊有一面群像牆,主要展示對台中文學發展具代表性或影響性之作家,他們或在台中出生或在台中求學、就業、定居,各具特色與文學風采,足見台中文學創作者之眾及寫作風氣之盛。

↓相較於「常設一館」幾乎沒有可以坐下休息的地方,「常設二館」有不少舒適的座位;想必是考量到遊客逛過一館,再來逛二館時比較累了,可以休息一下。

↓一樣有一長條的「緣側」,這裡有沙發區,可以坐著看書或者欣賞窗外的風景。傳統的日式木造建築採光佳,我們就在這裡放鬆一下,吹吹冷氣,外頭豔陽高照啊!

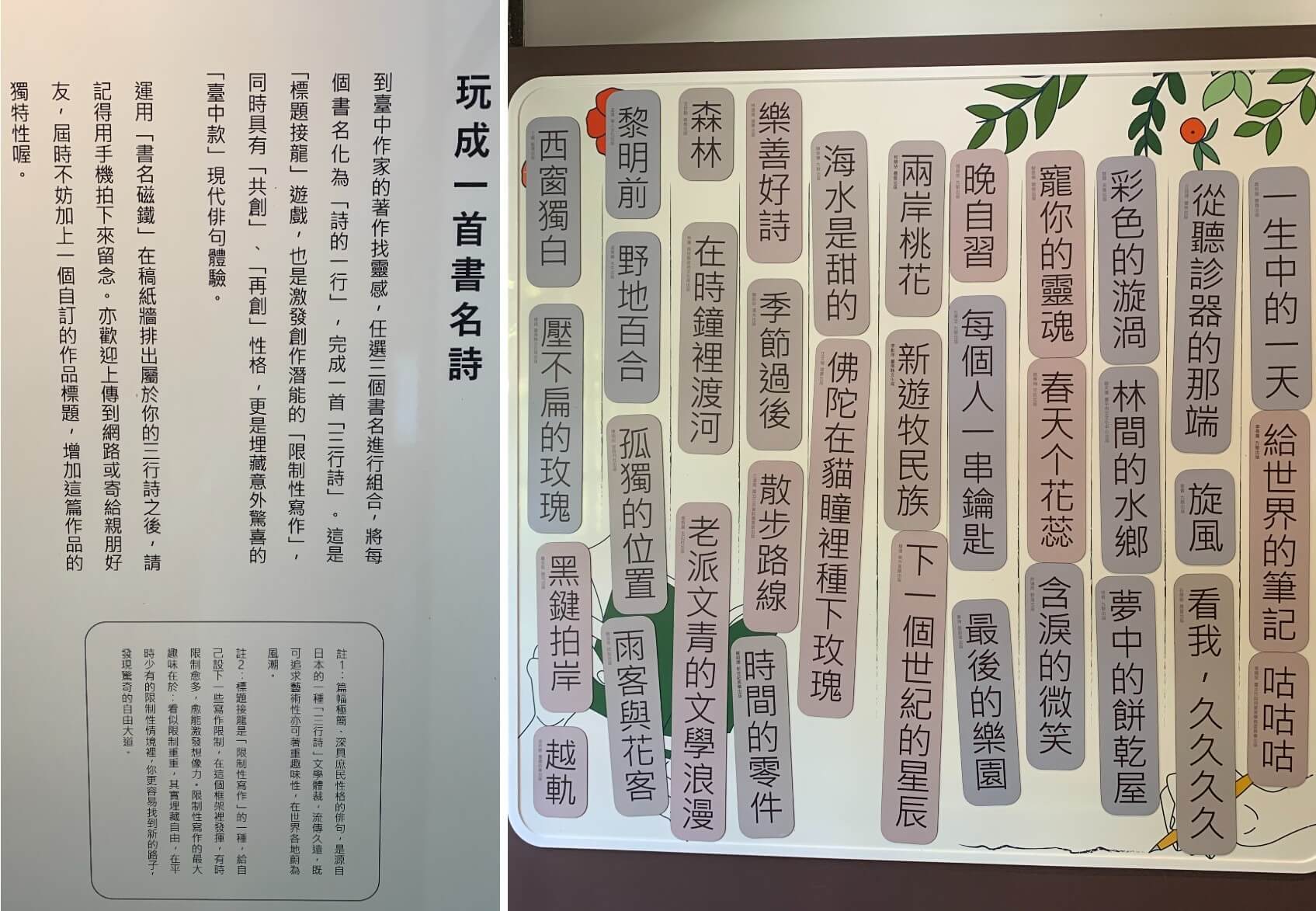

↓這間看起來是當初的臥房(寢所),牆面上有一個「玩成一首書名詩」的趣味遊戲。

↓任選三個台中作家的著作書名進行組合,將每個書名化為「詩的一行」,完成一首「三行詩(源自日本的一種文學體裁)」。這是「標題接龍」遊戲,也是激發創作潛能的「限制性寫作」,同時具有「共創」、「再創」性格,篇幅極簡、深具庶民性格的俳句體驗。完成後,可加上一個自訂的作品標題,增加其獨特性喔!

↓房間內另有這座退休的紅色(限時郵件)郵筒,正當百思不得其解,為何這裡要放置這座郵筒?它與「台中文學館」又有何關聯?忽然想通,過去非網路時代,都是以稿紙寫文章,而後付郵投稿或交件,而且名作家經常會被催件,紅色郵筒正代表當時的任務,有它的時代意義,也該是它退休的時候了。

↓「文學·地景·故事」

台中車站於1905年開始營業,1917年改主體為磚造建築,採英國古典式建築風格,為今日所見台中火車站(第二代)之主體,現為國定古蹟。我們明天會去參觀。

台中「中之島公園」於1903年開園,1945年更名為「台中公園」。園中有一座「湖心亭」,於1908年竣工,是為了隔月「台灣縱貫鐵道全通式」時,做為【閑院宫】載仁親王的休憩場所而建造。我們明天也會去參觀。

↓這一區,以文人作品搭配地景,述說文學故事。

1949年,楊逵因發表《和平宣言》入獄12年。1961年刑滿出獄後,投稿皆被退回,以致文學夢碎。翌年楊逵向友人借款並於大肚山購地經營「東海花園」,與妻葉陶合力墾拓,以鋤頭繼續『在大地上寫詩』,直至1981年因病去世。

「綠川」原名「新盛溪」,1912年因台灣總督佐久間左馬太對岸上翠綠大加讚賞,因而改名「綠川」。「柳川」原名「大墩溪」,因兩岸遍植柳樹,於1915年市區改正之際,台中廳長枝德二與民間士紳協議,將之改名為「柳川」。

↓又是一座互動的設備,可以依城區、山城、海線、屯區等四大區域,一路觸動點選台中的五十首地景詩(行走的詩)。

↓點選到「台中女中」,是我們早上走訪過的景點。創立於1919年的「台中女中」,作家廖玉蕙在此度過她的高中時光,此時除了教科書的生硬課程,她也開始品嚐到文學的溫暖。

↓「台中醫院」,創設於1895年。多年前,作家劉克襄的父親生病時在此處療養,劉克襄的詩集《巡山》,便是在照顧家人的期間所創作的。

↓「台中一中」,1915年由文化協會、櫟社等團體共同集資創立。作家趙天儀、劉克襄、路寒袖、楊渡皆在此與文學結下深切緣分;其中路寒袖和楊渡更同為「謬思社」的文友。齊邦媛、楊念慈則分別在此教授國文及英文,春風化雨。

↓一系列「景、詩、圖」的連結介紹。看看這則由作家管管所作的《是方舟還是女媧煉的頑石?-路思義教堂》

「路思義教堂」為著名美國華裔建築師貝聿銘與台灣建築師陳其寬之作,於1963年落成,位於東海大學內部,是美國的《時代雜誌》、《生活》雜誌創辦人亨利·路思義為了宣揚福音,並紀念其父而捐款建造。教堂為雙曲面的薄殼建築,外觀『上小、下大』給人穩定之感,並長於對抗風力與地震力;屋脊設有天窗,從中射入的光線,給教堂添增了一份神秘感。

↓根據甲骨文記載:當年女媧煉石補天時,有兩塊頑皮的玩石逃了,女媧非常生氣。後來千里眼將軍回報說:「兩塊玩石在蓬萊仙島修成正果,做了路思義教堂。」媧皇一聽笑了,氣也當然消了。不過亨利說:「NO! NO! NO! 路思義聖教堂是『諾亞方舟』建的」,只不過方舟翻個身而已,不信去問陳其寬、貝聿銘就知道。哇!好有畫面的描述。

↓這就是位於東海大學內的「路思義教堂」,外型獨特,內部有屋頂透光。凱文一定要找機會,去造訪這個令人過目難忘的景點。

↓參觀過「常設一館」及「常設二館」,感覺對台灣及台中文學的人、事、物、景的認識,功力都增加了『半』甲子。離開「常設二館」,前方是「研習講堂」,不過,今天並未開放參觀。

↓文學館的幾間館舍,都還保留著日式建築之美,都是『四向斜瓦(四面落水)』屋頂的木造宿舍,屋脊則都是黑色鬼瓦。

↓來到了另一區「台中文學公園(台中文學館周邊景觀公園)」,就在與「台灣文學館」相鄰的後方園區。

↓「台中文學公園」是為配合「台中文學館」,規劃出的文學景觀公園,公園空間共有十個大區(十景)。

↓這是「森林天光閱讀空間」,除了裝飾成造景,牆壁上還有詩句,還有鏤空屋頂的座位區,可以享受森林及文學的雙重氣息。

↓竹林總會引來騷人墨客的遐思,文學公園當然也少不了它,文詩泉湧絕不意外。

↓這是一面「台中文學公園」的『十景』之一「墨痕詩牆」。

↓來到「台中文學公園」的這棵鎮園之寶「正榕」,長得非常健壯,尤其榕樹的氣根茂密,向下鑽地共同撐住老榕樹。

↓這棵老榕樹是台中市受保護的樹木,樹高超過18公尺(約六層樓高),炎炎夏日,坐在樹下,非常清涼。

↓老榕樹旁邊這間,目前是「幸卉(Nice to meet you)文學咖啡」,也是由日式宿舍改裝。

↓旁邊有長滿龍眼的龍眼樹,還有長得很飽滿的香蕉(芭蕉?),可見這裡的環境很天然,很乾淨。旁邊有一水池,水裡的魚兒也很健康。

↓沿著「文學步道」往前走。

↓剛剛有看過的「主題特展館」,會有定期的文學主題展示。

↓最旁邊這間是「兒童文學區」,以兒童文學為主題,展示、教育、推廣及閱讀空間。

↓目前每周末都有「親子聽故事」的活動。

我們在「台中文學館」及「台中文學公園」待了兩個多小時,感覺對台灣及台中文學的人/事/物/景,都有了印象深刻的認識,是個值得走訪的好地方。

※※※

【台中文學館】:點我開啟官網

【台中市歷史建築】:點我開啟官網

【台中市紀念建築】:點我開啟官網

【台中市中區百年歷史建築】:點我開啟官網

※※※

你可能會有興趣的文章:

- 2025/05/14 台北市>中正區>郵政博物館全覽>我國及全世界的第一套郵票、民初四珍郵票、我國及全世界最名貴的郵票、郵務流程面面觀、特色郵局及特色郵筒、行動郵車

- 2025/04/15 南投三日遊-Day2>水蛙頭步道、活潑俏皮的九蛙疊羅漢雕塑、全日月潭最美湖景步道、日月潭纜車站、伊達邵親水步道、伊達邵碼頭、滿滿原住民風的伊達邵商圈

- 2025/04/11 桃園市>中壢區/平鎮區>中壢小旅行>日式宿舍建築群之平鎮延平路食農故事館、壢小故事森林、全桃園旅遊人潮第一之老街溪河濱步道、桃園機場觀景台欣賞飛機起降

- 2025/04/01 墾丁三日遊-Day 2>鵝鑾鼻公園>外型如人頭的船帆石、『臺灣八景』之一、全國獨一無二的武裝燈塔鵝鑾鼻燈塔、令人拍案叫絕的珊瑚礁石海岸地景

- 2025/03/24 台北市>大安區>台大校園之旅>古蹟遍佈的台灣最高學府-校門、椰林大道、傅鐘、台大共同三松、僑光堂/鹿鳴堂、傅斯年紀念園、陳文成事件紀念廣場、醉月湖

- 2025/03/20 基隆市>中正區>容軒步道>10分鐘即可登頂、270度觀景平台的輕鬆步道

限會員,要發表迴響,請先登入