一、前言

報載中國大陸試射長程洲際彈道飛彈東風-41,國防部發言人羅紹和今天表示,國軍對中共軍備發展及測試狀況,均嚴密監控。我們都知道東風41是洲際飛彈,其目標是美國不是台灣,大陸對付台灣只須用東風11及東風15飛彈,所以國防部所謂的嚴密監控只是空話, 美國新聞網站「華盛頓自由燈塔」17日刊登記者葛茲所作報導中國大陸最新型洲際彈道導彈東風41已進行第2次飛行測試。此型導彈可裝置核子彈頭,可攻擊美國全境內目標。台灣的國安人士指出,隨著中共國力成長及航天技術快速發展,其彈道飛彈研發能力,確實帶給西方及亞洲國家很大的壓力,所以台灣的國防官員應體認太空航天技術與發展飛彈兩者關係,花600億台幣天價買30架阿帕契直升機並不能提升台灣的國防力量及國際地位,但若集中力量發射衛星及長程飛彈,則可有效提升嚇阻敵人力量及國際地位。南韓發展“羅老”號火箭發射人造衛星,整個工程耗資約5億美元,台灣向美國買軍火的錢一小部分就可支持此太空計畫,台灣國防的困境要突破應學南北韓的戰略發射衛星以發展長程飛彈。

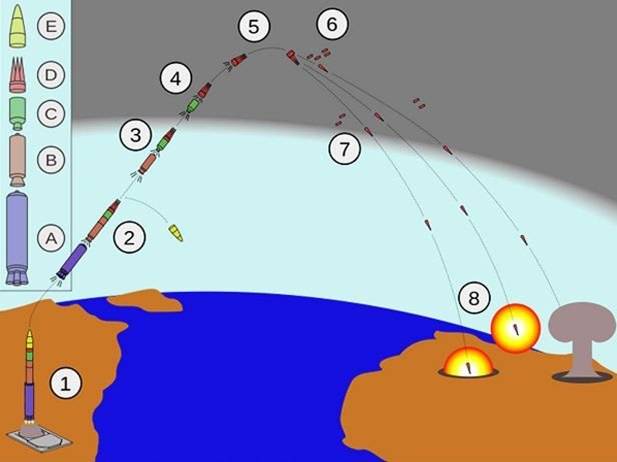

圖1 東風41導彈

二、中國的陸基導彈簡介

中國的第一代戰略核力量以陸基彈道導彈為主,主要由東風二、三、四和五共四個型號的地對地戰略導彈組成。這些陸基導彈基本都是用60和70年代技術製造的,每枚導彈只能裝一個彈頭,命中精度也差,所有四型導彈都使用液体推進劑,體積大不易貯存及機動,需要很長的發射准備時間,中國的第二代戰略核武器在80年代初中期發展,中國根據小型、機動、突防、安全及可靠的原則,開始發展第二代戰略核武器,主要有以下幾個特點:第一,採用多彈頭分導技術,每枚導彈至少可攜帶三枚核彈頭,最多可到六到十枚,每個彈頭均可攻擊獨立的目標,準確度大幅提高。第二,大多數導彈以固体推進劑代替液体推進劑,第三,提高導彈射程,陸上機動導彈達

東風41洲際彈道飛彈是為大規模毀滅性核報復,中國國防科委向航太部第一設計院下達了研製固體燃料多彈頭洲際導彈的命令,東風41於1984立項,工程編號204工程,目的是研製一種能夠打擊前美國本土任何一地區的固體燃料洲際導彈,用來代替東風五液體燃料洲際導彈。東風41於1991年解決固然燃料問題,1994年進行首次高彈道試射成功定型,東風41研製工作歷時十年。東風41同年又進行過計算機模擬的全程試射,打擊美國本土目標,獲得成功。東風41洲際導彈是中國研製的一種先進的多彈頭洲際導彈,固體燃料,兩級結構。東風41能夠攜帶12枚分導式核彈頭(圖3),最大射程超過1萬4千公里。東風41洲際導彈採用公路機動平臺,鐵路機動平臺和加固地井發射三種方式部署,其中公路機動平臺為陜西特種汽車製造廠生產的sx-4320重型牽引車, 集儲存-運輸-發射一體化三用拖車,導彈置於拖車的彈艙內,在運輸狀態下呈封閉狀態,拖車裝有兩扇對折艙門,發射前艙門開啟,導彈透過液壓裝置起豎發射。由於東風41彈體重量巨大,已經達到了公路機動平臺所能承受的極限,所以放棄了較複雜的冷發射而採用熱發射,與冷發射相比,熱發射對導彈本身的固體火箭發動機的質量要求較高,但是節省了發射載車上的有限空間。嚴格地講,東風41在設計上可以理解成東風31的放大,是一種過渡產品,所以不會大量部署。推進劑:三級固體燃料,射程:14000公里,彈長:

圖2 東風各型飛彈比較 圖3 東風41多個分導式制導彈頭

三、結論

中國大陸在發展武器的過程中一樣受到美國及歐盟武器禁運的排擠,藉著仿製及自我研發發展出強大的二炮部隊,這是台灣應學習的,從李登輝時代買拉法葉艦到馬英九買阿帕契,除了不合理的高昂購價外,傭金回扣問題叢生,所以台灣應學南韓發展自己的國防工業才能鞏固國防,中國大陸的長征一號是為發射中國第一顆人造衛星東方紅一號而研製的運載火箭,1970

限會員,要發表迴響,請先登入

- 1樓. reaizuguo*😻中美之間2013/12/19 15:21啊哈 ~~

國防部能不裝模作樣嗎?

問題是裝給誰看? 這裡學問較大。

裝到什麼程度? 這需要拿捏了。

所言甚是! 何偉 於 2013/12/19 15:54回覆