◎《老子道德經》14 至 16 章註譯~

.....雁南飛/2012/08.21

第十四章

視之不見名曰夷;聽之不聞名曰希;搏之不得名曰微。

此三者不可致詰,故混而為一。

其上不皦,其下不昧。

繩繩兮不可名,復歸於無物。

是謂無狀之狀;無物之象,是謂惚恍。

迎之不見其首,隨之不見其後。

執古之道,以御今之有。

能知古始,是謂道紀。

成語熟語:

「視之不見名曰夷」、「聽之不聞名曰希」、「其上不皦,其下不昧」、「繩繩兮不可名,復歸於無物」、「無物之象,是謂惚恍」、「執古之道,以御今之有」。

註解:

視之不見名曰夷;聽之不聞名曰希;搏之不得名曰微:夷,無色也。輻所湊也。希,無聲也。微,無形也。搏,捉持之義。按:有版本作「摶」;亦有作「博」;今從弼注《老子》通行版。

全句譯解:謂道體之始虛無;它無色,故覽視之而看不見;它無聲,故聆聞之而聽不到;它無形,故捉持之而摸不著。引喻道體之始虛無,故無法以人類的感官來查覺它、掌握它。

此三者不可致詰,故混而為一:詰,究問;詳探深究其究竟也。混而為一,渾沌而成為一體;或謂混稱「道體」為「一」。

全句譯解::謂道體之「夷、希、微」三者,不能探究其玄奧;是以太初或初始的「一」來名「道」,即混稱「道」為「一」也。

其上不皦,其下不昧:其,指道體也。皦,音皎,明亮也。昧,音魅,昏暗也。其上不皦,其下不昧:謂道體無形,其無上下之分;故道體之上不見光亮,道體之下不見昏暗。

〈或謂「上」、「下」均係虛擬之詞;意指道體超乎經驗世界的概念之外,如上下、明暗、是非、有無等。〉

繩繩兮不可名,復歸於無物:繩繩,猶玄妙;幽微深邈也。不可名,無以名之。無物,即無;虛無也。〈《輔行記》引《老子》文曰「復歸於無」,則無「物」字。〉

全句譯解:道體縹緲無形而幽微深邈,無以形容;其終極復歸於虛無之狀態也。〈按:「繩繩」,有版本作「蠅蠅」,喻綿綿不絕;從「繩繩」。〉

是謂無狀之狀;無物之象,是謂惚恍:無狀之狀,言道體之無形也。無物之象,言道體之虛無也。惚恍,猶恍惚,無形之貌;言似有若無難辨明也。

全句譯解:是以道體謂之無形之狀也。亦即虛無之象,謂之似有若無之虛無形態也。

迎之不見其首,隨之不見其後:其,指道體。迎,趨前而視。隨,隨後而視。全句譯解:道之無形無象,致趨前而視道體,不見其首;隨後而視道體,亦不見其尾。

執古之道,以御今之有:執,握持;把握也。御,謂駕馭;治理;支配。有,萬有;喻世間具體之萬物。全句譯解:若握持生於天地之先的道體,即能治理世間之一切事物。

能知古始,是謂道紀:古始,初始之道體也。紀,言法紀;規律。全句譯解:若吾人能瞭解初始之道體,則可謂之已知亙古不易之道的規律矣。

譯文:

道體之始虛無;它無色,故覽視之而看不見;它無聲,故聆聞之而聽不到;它無形,故捉持之而摸不著。引喻道體之始乃虛無,故無法以人類的感官來查覺它、掌握它。

道體之「夷、希、微」三者,不能探究其玄奧;是以太初或初始的「一」來命名「道」,即混稱「道」為「一」。

道體無形,其無上下之分;故道體之上不見光亮,道體之下不見昏暗。

道體縹緲無形而幽微深邈,無以形容;其終極復歸於虛無之狀態。

是以道體謂之無形之狀也。亦即虛無之象,謂之似有若無之虛無形態。

道之無形無象,致趨前而視道體,不見其首;隨後而視道體,亦不見其尾。

若握持生於天地之先的道體,即能治理世間之一切事物。

若吾人能瞭解初始之道體,則可謂之已知亙古不易之道的規律矣。

道教中的老子~三清之太上老君〈維基〉

= = = = = =

第十五章

.....〔本章版本甚多,內容、字數多寡不一;茲以從弼注《老子道德經》為原則,從帛書《老子》乙本為例外。〕

.....〔又本章既有治國精神,復有兵法學說之影子,疑是後世兵法家摻雜衍生文字於其中。《孫子兵法.虛實篇第六》:「微乎,微乎!至於無形。神乎,神乎!至於無聲。」〕

古之善為士者,微妙玄通,深不可識。

夫唯不可識,故強為之容。

豫兮若冬涉川,猶兮若畏四鄰;

儼兮其若客,渙兮若冰之將釋;

敦兮其若樸,曠兮其若谷,混兮其若濁。

孰能濁以靜之徐清?孰能安以動之徐生?

保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成。

成語熟語:

「微妙玄通,深不可識」、「夫唯不可識,故強為之容」、「豫兮若冬涉川,猶兮若畏四鄰」、「儼兮其若客,渙兮若冰之將釋」、「濁以靜之徐清」、「安以動之徐生」、「夫唯不盈,故能蔽而新成」。

註解:

古之善為士者,微妙玄通,深不可識:士,此處指將兵之帥;亦喻治國之君。微妙玄通,引喻道體無形、無聲之狀。深,深奧也。不可識,無從洞悉瞭解也。〈「古之善為士者」,多版本作「古之善為道者」,亦通;茲從士。〉

全句譯解:言古之將帥善於用兵,其運籌帷幄猶修道,動靜微妙以致無為若有為,通達以致無形亦無聲;其作為無從洞悉瞭解也。

夫唯不可識,故強為之容:夫,語助詞。強,猶言勉強。容,形容之謂。夫唯不可識,故強為之容:正因其作為無從洞悉瞭解,故僅能勉強描述形容其深奧。

豫兮若冬涉川,猶兮若畏四鄰:豫兮,戒慎遲疑貌。若冬涉川,喻若寒冬之涉川如履薄冰。猶兮,意同豫兮,戒慎遲疑貌。若畏四鄰,喻如畏拒強鄰敵國之犯境。

全句譯解:將帥用兵戒慎遲疑,若寒冬之強涉險川如履薄冰之上;戒慎恐懼,若畏戒強鄰而抗禦敵國之侵侮。

儼兮其若客,渙兮若冰之將釋:儼兮,恭敬;莊重。若客,謂如居客位;喻能謙卑居下也。渙兮,流散貌。將釋,將溶解於無形。引喻用兵之謙沖與行軍之神速。

全句譯解:將帥用兵恭謹莊重,猶如屈居客位而能謙卑居下;行軍流散消逸,猶如冰塊將溶解於無形。

敦兮其若樸,曠兮其若谷,混兮其若濁:敦兮,厚實貌。若樸,如自然之質樸。曠兮,寬廣貌。若谷,如虛懷之深谷。混兮,水濁貌;引喻混沌。若濁,如渾濁之大水。

全句譯解:用兵之道,須厚實如自然之質樸;寬廣如虛懷之深谷;混沌如渾濁之大水。

孰能濁以靜之徐清;孰能安以動之徐生:濁,混濁之境。靜之徐清,謂回歸虛靜應對以等待緩緩澄清。安,寧靜安定。動之徐生,徐圖生動活躍以彰顯自然生氣。

全句譯解:為將帥者,誰能回歸虛靜應對以等待緩緩澄清?誰能徐圖生動活躍以彰顯自然生氣?

保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成:保此道,謂能持守「濁以靜之徐清」、「安以動之徐生」之道也。不欲盈,不驕滿逞強。蔽而新成,引喻除舊佈新以竟全功也。

全句譯解:將帥若能持守「濁以靜之徐清」、「安以動之徐生」之道,不驕滿逞強,則可除舊佈新以竟全功也。

譯文:

古之將帥善於用兵,其運籌帷幄猶修道,動靜微妙以致無為若有為,通達以致無形亦無聲;其作為無從洞悉瞭解。

正因其作為無從洞悉瞭解,故僅能勉強描述形容其深奧。

將帥用兵戒慎遲疑,若寒冬之強涉險川如履薄冰之上;戒慎恐懼,若畏戒強鄰而抗禦敵國之侵侮。

將帥用兵恭謹莊重,猶如屈居客位而能謙卑居下;行軍流散消逸,猶如冰塊將溶解於無形。

夫用兵之道,須厚實如自然之質樸;寬廣如虛懷之深谷;混沌如渾濁之大水。

為將帥者,誰能回歸虛靜應對以等待緩緩澄清?誰能徐圖生動活躍以彰顯自然生氣?

將帥若能持守「濁以靜之徐清」、「安以動之徐生」之道,不驕滿逞強,則可除舊佈新以竟全功。

老子〈維基分享〉

= = = = = =

第十六章

致虛極,守靜篤。

萬物並作,吾以觀復。

夫物芸芸,各歸其根。

歸根曰靜,靜曰復命。

復命曰常,知常曰明。

不知常,妄作,凶。

知常容,容乃公;公乃全,全乃天。

天乃道,道乃久。沒身不殆。

成語熟語:

「致虛極,守靜篤」、「萬物並作,吾以觀其復」、「歸根曰靜,靜曰復命」、「復命曰常,知常曰明」、「知常容,容乃公」、「公乃全,全乃天」、「天乃道,道乃久」。

註解:

致虛極,守靜篤:致虛,喻去除蒙蔽心智而回歸虛靜。極,極端也;猶言極致。篤,篤行不二也。守靜,喻持守虛無靜默無為之道法。

全句譯解:聖人經國治民,當去除蒙蔽心智而回歸虛靜;持守虛無靜默無為之道法。

萬物並作,吾以觀復:並作,雜然生長貌。並,兼也。觀復,喻觀照察知自然之道。全句譯解:萬物雜然勃勃生長;吾人可以藉此觀照察知自然之道。

夫物芸芸,各歸其根:芸芸,萬物盎然成長貌。歸其根,謂依歸其生長枯萎生生不息之道。全句譯解:萬物盎然成長,各依歸其生長以迄枯萎生生不息之道。

〈「各歸其根」,王弼注《老子道德經》作「各復歸其根」;經查證各版本,疑似弼注版羼增一字。茲從「各歸其根」版。〉

歸根曰靜,靜曰復命:靜,即前述虛無靜默無為之道法。復命,喻生生不息之道。

全句譯解:依歸其生長以迄枯萎生生不息之道者,謂之虛無靜默無為之道法。此虛無靜默無為,即萬物盎然生生不息之道。

復命曰常,知常曰明:常,自然常道也。明,明白通達也;引喻瞭解生生不息自然之道。

全句譯解:萬物生生不息之道,謂之自然常道。瞭解生生不息自然之道,謂之明白通達。

不知常,妄作,凶:妄,亂也。妄作,謂躁進而違常道妄動也。

全句譯解:若不明白生生不息自然之道,躁進而違常道妄動之,必遭禍患也。

知常容,容乃公;公乃全,全乃天:容,包容萬物。公,大公無私。全,周全無遺。天,生生不息自然之道。

全句譯解:明白萬物生生不息之道,就能包容萬物;能包容萬物,就能大公無私;能大公無私,就能周全無遺;能周全無遺,就能符合生生不息自然之道。

天乃道,道乃久。沒身不殆:道,猶道體;虛無靜默無為之常道也。久,恆久不變;猶言長治久安。沒身,終其身也。不殆,不致陷於危殆之境也。

全句譯解:能符合生生不息自然之道,就能使道法恆久不變而長治久安。如此則終其身,得免除陷於危殆之境也。

譯文:

聖人經國治民,當去除蒙蔽心智而回歸虛靜;持守虛無靜默無為之道法。

萬物雜然勃勃生長;吾人可以藉此觀照察知自然之道。

萬物盎然成長,各依歸其生長以迄枯萎生生不息之道。

依歸其生長以迄枯萎生生不息之道者,謂之虛無靜默無為之道法。此虛無靜默無為,即萬物盎然生生不息之道。

萬物生生不息之道,謂之自然常道。瞭解生生不息自然之道,謂之明白通達。

若不明白生生不息自然之道,躁進而違常道妄動之,必遭禍患也。

明白萬物生生不息之道,就能包容萬物;能包容萬物,就能大公無私;能大公無私,就能周全無遺;能周全無遺,就能符合生生不息自然之道。

能符合生生不息自然之道,就能使道法恆久不變而長治久安。如此則終其身,得免除陷於危殆之境也。

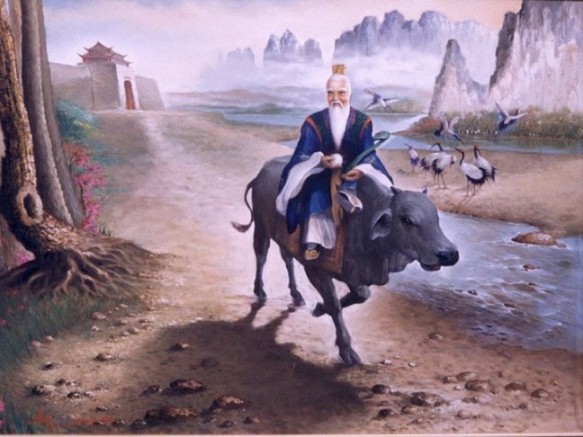

老子騎牛圖〈維基〉

= = = = = = = = = = = =

◎關於老子學說概要,請參閱《老子學說的思想體系略說》:

http://blog.udn.com/Axeman/6629569

◎推薦參考下列《老子》譯解版本:

一、《老子章句淺釋》/劉瑞符 著/華欣文化事業中心。

二、《老子讀本》/林翠萍 註譯/漢風出版社。

三、《新譯老子讀本》/余培林 註譯/三民書局。

四、《新譯老子想爾注》/顧寶田、張忠利 註譯/三民書局。

五、《道德經句解》/李易儒 註釋/易儒出版社。

六、《老子道德經/憨山註》/憨山大師 著/報佛恩網。

七、《老子新註新譯》/陳鼓應 註譯/台灣商務印書館。

八、《老子新校》/鄭良樹 編著/台灣學生書局。

九、《解讀老子》/傅佩榮 編著/立緒文化事業公司。

十、《太上真言:道德經》/李華 編著/三清道學出版社。

= = = = = = = = = = = =

◎《老子》三種主要版本:

〔從弼注《老子道德經》為原則;從帛書《老子》乙本為例外。〕

一、「王弼注釋八十一章《老子》」:目前最普遍之「通行本」。書分上下兩篇,曰「道經」(一至三十七章 )與「德經」(三十八至八十一章),合稱《道德經》。

王弼版《老子道德經》上篇第一章首論「道可道,非常道」 ,下篇第一章首論「上德不德,是以有德」。全文合計 6620 字。

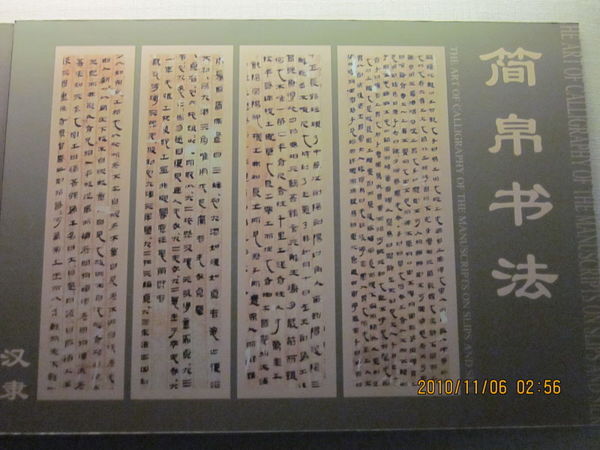

二、「馬王堆漢墓出土帛書《老子》甲、乙本」:1973 年於湖南長沙出土。沒有分章,僅分上、下篇。均係《德經》在《道經》之前 ,與《韓非子•解老》所引次序一致。以帛書乙本為準,全文合計 5467 字。

三、「戰國楚墓出土竹簡《老子》甲、乙、丙組」:1993 年 10 月於湖北省荊門市郭店村出土。亦稱「郭店竹簡老子」或「楚墓竹簡老子」。甲組計 1090 字,乙組計 389 字,丙組計 270 字;加上殘缺字補足字數合共 1831 字。

竹簡《老子》僅通行本三分之一篇幅。未分章 ,亦未分上、下篇。內容次序上與帛書本或通行本迥異。較接近帛書本與通行本者,傳為竹簡《老子》丙組。

..... 〈按:弼注《老子道德經》與帛書《老子》,於篇章次序、使用文字符號及內容字數等項,均有差異。〉

馬王堆帛書,現存於湖南省博物館。〈維基分享〉

限會員,要發表迴響,請先登入

- 1樓. ti (人回來了 )2012/08/23 20:00greeting

晚了些, 但還是今天

祝 前輩有個好心情, 情人節幸福快樂, 如魚得水。。。

母親節、父親節及情人節天天都可過,永不嫌晚。

若是周年慶或生日,就須要當天慶賀,比較適宜。

我與太座陪丈母娘在家過情人節;好天氣就外膳。

將來方便時,再請太座吃頓老情人餐,稍作補償。

謝謝您回應。

也祝您及大家:

也祝您及大家:情人節快樂!

閤家健康平安!幸福的愛,都在生活中的每一個細節裡!

雁~《世說/德行第一》〔上〕 於 2012/08/23 21:44回覆