國共內戰[編輯]

| 國共戰爭 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

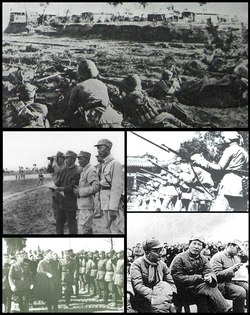

從上方順時針起:四平戰役中的共產黨軍隊、國民革命軍的穆斯林士兵、20世紀30年代的毛澤東、蔣中正正在視察士兵、中共的粟裕將軍正在孟良崮戰役前夕視察前線 |

|||||||

|

|||||||

| 參戰方 | |||||||

| 第一次(1927-1937): 第二次(1945-1947-1949): |

第一次(1927-1937):

(1949年中共建政後) |

||||||

| 指揮官和領導者 | |||||||

| 傷亡與損失 | |||||||

| 未知 | 未知 | ||||||

| 總共至少1090萬人死亡[1][2] | |||||||

國共內戰,又稱國共戰爭,是中國自民國建立以來,中國國民黨與中國共產黨之間為爭奪國家政權而爆發的內戰。整個戰爭可分為兩個階段,第一階段是1927年至1937年間之第一次國共內戰,第二階段則是1945年至1950年大致結束之第二次國共內戰。其為中國現代史的重大轉折點,共產黨透過這兩次內戰,最終取得大陸地區絕大部分區域的統治權,還建立中華人民共和國以取代原有的中華民國國家體制,造成現今中華人民共和國與中華民國相隔台灣海峽兩岸政治分立與軍事對峙的局面。兩個政權自1979年起停火[1],也恢復民間和部分官方的交流活動,但仍未簽署任何形式的停戰協定或和平協議方式正式結束戰爭[2]。

1925年,主張聯俄容共的國民黨領袖孫中山去世後,共產黨人在國民黨內的勢力迅速擴大,導致國共兩黨的合作關係出現裂痕。國民黨建立國民政府發動北伐期間,兩黨矛盾激化,導致國民革命軍總司令蔣中正於1927年4月12日在南京宣布清黨;同年7月,汪精衛領導的武漢國民政府宣布分共,國共兩黨正式決裂。1927年8月1日,共產黨發動南昌起事,開始武裝奪權,並先後建立中國工農紅軍及數處革命根據地,與定都南京的中華民國(國民政府)分庭抗禮。1928年12月,國民政府完成北伐、形式上統一中國後,自1930年起先後5次圍攻共產黨在南方之根據地。1934年,在第五次圍剿戰爭中,國民黨成功占領當時中共中央所在的中央蘇區,中國工農紅軍主力被迫展開長征,於1935年抵達陝北。1936年12月發生西安事變後,國共雙方同意停止內戰,達成合作抗日協議,中國工農紅軍編入國民革命軍,共產黨統治的陝甘寧邊區則在名義上由國民政府直轄。1937年中國抗日戰爭爆發後,國民政府將大量地方軍閥武裝推上抗戰前線,而胡宗南等國民政府中央軍精銳則包圍陝甘寧邊區;共產黨則以游擊戰為主,建立大量敵後根據地。國共雙方皆指責對方抗戰不力,並多次軍事衝突[3][4]。

1945年抗日戰爭結束後,國共之間的矛盾因裁軍、行憲與聯合政府等議題再度凸顯,導致雙方在1946年全面開戰。共產黨恢復抗戰前自有的武裝力量、並命名為中國人民解放軍;經過遼瀋、徐蚌、平津等三大戰役後,共產黨在東北與北方取得軍事上絕對優勢,至1949年初已控制長江以北所有省份。另一方面,國民政府在1947年結束訓政、頒行憲法、將以黨治國的國民政府改組為行憲之中華民國政府、將國民革命軍改組為國軍,並以推行金圓券等金融改革措施提振當時尚處戰後疲弱的中國經濟,企圖以改革換取社會菁英與中產階級的支持,但改革失敗反使國民黨民心盡失。1949年4月,國共雙方在北平進行停火談判但告失敗,中國人民解放軍隨即發起渡江戰役,佔領首都南京、第一大城上海,並漸次拿下絕大部分的的中國疆域[5][6]。同年10月1日,共產黨在更名後的北京成立中華人民共和國[7],自承取代中華民國成為中國唯一的合法政權;而隨著國軍在戰爭中節節敗退,中華民國政府輾轉於1949年12月撤退至臺灣[8],有效統治範圍最終限縮至臺澎金馬與部分南海諸島[9]。1950年後,國共雙方仍有數次小規模交戰,至1979年雙方自行停火後[1],大致維持相隔的臺灣海峽分治的統治格局,即使今日海峽兩岸的交流與關係大幅改善仍是如此[10]。

內戰根源及背景[編輯]

國共內戰產生原因根本在國共兩黨政治主張分歧。在民主建設尚未成功的中國,任何一個政黨都無法通過吸引選票來使得自己之主張上升為國家政策[11]。

中國國民黨之政治主張經興中會到1920年代發展,在北伐戰爭時期形成,以孫文所提出的三民主義、五權憲法為主的指導思想,力圖於民族、民權、民生等領域上,通過軍政、訓政、憲政三個階段,逐步達到中國之統一民主富強。其終極目標為建立一個以西方民主社會為範例的、軍隊國家化、政治實現民主的共和國。

中國共產黨之政治主張從1921年建黨以來,經歷巨大變化。平均地權是兩黨根本分歧。最初主導思想是通過暴力革命實現無產階級專政的社會主義國家。經歷數次失敗後,參考列寧史達林的蘇聯模式,逐步提出自己的政治主張,即毛澤東思想。但是中國共產黨的革命綱領何時最終定型,內容如何形成,現在並無證據支持。即使是中國共產黨於1949年建政以後,其政治綱領也經歷數次較大變化。其政治綱領變化不屬本文探討內容,但是可以確定,中共把國民黨視為「不具備廣泛群眾基礎的階級政黨」,而自視為「代表廣泛群眾基礎的無產階級政黨」。同時,中共也認為國民黨是資產階級政黨,是中共代表的無產階級及廣大人民群眾的革命對象。中共的最終目標,應該是通過社會主義最終實現共產主義。這與當時中國國民黨政治主張大相逕庭,不可避免的使兩黨逐漸產生對立。

另一方面,國共雙方都有發展自身武裝力量的傳統。辛亥革命後,中央政府被北洋軍閥把持。由於北洋政府軍力強大,孫文等人意識到,革命黨人沒有自己軍隊,就沒有可能成功革命。所以國民黨自改組起,便從蘇聯引進黨指揮槍模式,建立自己的武裝力量。這事實上是成功。因為國民黨的武裝力量通過北伐戰爭徹底推翻了北洋政府統治,至少在形式上統一中國。北伐戰爭過程中,國共關係逐漸惡化。從南昌起義開始,共產黨也建立了自己的武裝力量——中國工農紅軍,試圖自己奪取政權。至此,兩黨都各自掌握軍隊,內戰於焉展開。

第一次國共內戰[編輯]

第一次國共合作與兩黨矛盾[編輯]

1920年8月,孫文在廣州宣布重組護法軍政府,繼續護法運動。但其與曾為立憲派的陳炯明在政見上發生衝突,終於引發六一六事變。孫文回到上海後勢單力薄,需要重新藉助外界力量的支持。這時阿道夫·阿布拉莫維奇·越飛與北洋政府談判未果,與吳佩孚聯繫又遭到拒絕,到達上海與孫文會晤後一拍即合。雙方發表「孫文越飛聯合宣言」(簡稱「孫越宣言」),開始了中國國民黨與蘇聯的合作。而當時尚在襁褓之中的中國共產黨,在未有自身的軍事力量的前提下對蘇聯方面言聽計從,在城市革命上更需要友黨的支持,也就跟隨蘇聯開展國共合作。陳炯明被多路軍閥擊敗後,孫文被迎回廣州,建立起大元帥府,在蘇聯和共產國際的協助下重組國民黨架構,組建黃埔軍校,蘇聯在軍事上也多有支持。第一次國共合作此時也達到了高潮。中國共產黨黨員甚至以個人身份加入國民黨(此源於共產國際代表馬林的提議),黃埔軍校的不少學生也加入中共。

但孫文去世之後,蘇聯利用中共將國民黨分裂為左右兩派[12],國民黨中的實力派勢力擔心靠蘇聯和共產國家支持並領導的掌控黨政要職共中共系國民黨(中共)坐大。[13][14]中國共產黨與蘇聯顧問鮑羅廷以「黨的力量在前,革命的武力在後」為理由,在國民革命軍中發表北伐必敗論,並於廣州市區散發傳單,反對北伐統一。6月,中國共產黨中央會議討論北伐問題,並通過反對北伐統一的決議[15]。

1927年3月10日,由蘇聯全權領導掌握的中國國民黨二屆三中全會,通過《統一黨的領導機關決議案》,通過了「統一革命勢力」、「統一黨的領導機關案」等反蔣介石方案。同時為防止蔣獨攬專權,會議缺席,選舉汪兆銘出任中國國民黨中央常務委員會主席、中央黨部組織部長,並決議不設中央軍事委員會主席,改為7人集體領導,免去原來由蔣擔任上述職務,將蔣降為普通委員

與中共系國民黨(中共)和支持國共合作的國民黨左派產生矛盾,國共合作開始產生裂痕,國民黨加速分化為不同派系。西山會議乃是國民黨右翼開始排斥共產主義的標誌。及至1926年5月11日中山艦事件,以及蔣中正在國民黨的地位上升, 中共系國民黨(中共)與國民黨其他派系的矛盾日益加劇。最終中共系國民黨(中共)與國民黨各派決裂,並被請出中國國民黨。蘇聯及中共改組國民黨成布爾什維克黨的計劃破滅,由於沒有自己掌握的兵權就難以存續下去,便開始建立自己的武裝力量。

國民黨武力清黨[編輯]

中山艦事件後,由於和蔣中正政見分歧,汪精衛離開廣州,前往法國馬賽。12月,中國國民黨左右派正式分裂,鮑羅廷隨國民政府遷往武漢。1927年2月,汪精衛回國途經蘇聯,會見史達林。回國後,汪精衛就任武漢國民政府常務委員會主席,反對蔣中正建議排共,堅持容共。4月5日和中共領袖陳獨秀發表《國共兩黨領袖汪兆銘、陳獨秀聯合宣言》。4月12日,蔣中正在上海發動「四一二事件」。汪精衛發表講話,痛斥蔣中正武力清黨,表示「反共即是反革命」。蔣中正遂成立南京國民政府,是為寧漢分裂。蔣中正下令「清黨」,清除國民黨內中共黨員,並在各地大規模捕殺中共分子。

5月中,經李宗仁及朱培德斡旋,武漢及南京避免開戰,決定分頭繼續北伐。月底,共產國際決議改變中共方略,準備武裝工農成立新軍,進行土地改革;但仍留在國民黨內,使國民黨及武漢國民政府成為工農革命獨裁機構。與此同時,中共在湖南之流血土地改革,鬥爭地主,使國民黨不少軍官不滿,終與何鍵發生衝突;何鍵、朱培德等亦開始清共,是為「馬日事變」。事變中,中共及傾共民眾死亡達數百到一千餘人。7月13日,中共發表宣言,因武漢廣東之複雜關係,中共黨員應退出國民黨。7月15日,汪精衛識破蘇聯與中國共產黨的奪權計劃主動進行和平分共召開緊急會議,通過《統一本黨政策案》,要求在國民政府和軍隊中任職之中共黨員聲明脫離中共,否則停止職務。

南昌起義及衝突加劇[編輯]

1927年8月1日,中共周恩來、劉伯承、葉挺、賀龍(其時幷非中共黨員)等發動南昌起義(國民黨視之為暴動),建立紅軍,是中共首次建立正式武裝部隊。8月4日,紅軍放棄南昌,南下廣東,國共首次武力衝突。8月7日,中共召開八七會議,確定武力奪取政權,第一次國共內戰條件全面成熟。8月8日,汪精衛武漢政府大肆逮捕處死中共黨人,實行武力分共。8月14日,蔣中正下野,武漢政府與南京政府整合,史稱寧漢復合(共產黨稱之為寧漢合流)。

9月,桂系軍閥和西山會議派掌握南京國民政府,汪精衛下野。同月,毛澤東在湖南、江西發動秋收起義。10月,汪精衛到廣東否定南京政府,鮑羅廷經蒙古回蘇聯。11月,蔣中正回到上海,邀汪北上。12月11日,中共在葉挺、葉劍英領導下發動廣州起義。12月12日,成立廣州蘇維埃政府,但廣東將領張發奎調動軍隊反攻,12月13日,紅軍被迫撤離廣州。12月16日汪精衛辭職赴法國。

自1927年建軍後,到1937年抗日爆發其間,中共展開土地改革,並多次與國民黨戰鬥。這段時期,中國國民黨稱為「剿匪」、「剿共」,中國共產黨則稱為「土地革命戰爭」、「十年內戰」或「第二次國內革命戰爭」。1930年起,國民黨先後對中共位於江西、湖南之控制區實行五次圍剿,前四次未能成功。紅軍通過運動戰,成功守衛南方根據地。但在第五次反圍剿中,國民黨在德國顧問建議下步步為營,採取持久作戰和堡壘主義進攻紅軍;加上中共方面因為採用了共產國際派駐顧問李德的策略,損失慘重。紅軍主力被迫自江西瑞金轉進至陝西延安;中共稱為「二萬五千里長征北上抗日」(國民黨則稱為「流竄」),同時,一部分紅軍在南方堅持游擊戰。紅軍在突圍過程中損失慘重,但在接受了毛澤東的建議下,成功突破國民黨封鎖。途中,中共召開遵義會議,毛澤東重獲軍事領導權。最終長征紅軍在僅餘少量部隊的情況下到達延安。

結束[編輯]

1936年,共產黨的周恩來與張學良交往甚密,張學良還提出申請加入共產黨[16],最後被共產國際蘇聯拒絕,後來周恩來多次力勸張學良、楊虎城發動西安事變,接著蔣中正被軟禁,兵諫迫其抗日。最終,國民黨停止與共產黨作戰。

抗日戰爭時期的緩和期[編輯]

西安事變後,國民政府與中國共產黨的衝突趨於緩和,這段緩和期中共稱之為「第二次國共合作」。

1937年7月7日盧溝橋事變後,中日兩國進入全面戰爭狀態。7月17日,蔣中正在廬山發表講話,表明了中國對日本退讓的底線以及準備全面抗戰的態度。8月22日至8月25日洛川會議中毛澤東稱中共之真正任務,關于軍事問題,抗日戰爭將是一場艱苦持久戰。紅軍之基本任務是:「創造根據地,牽制消滅敵人,配合友軍作戰(主要是戰略配合),保存和擴大紅軍,爭取共產黨對民族革命戰爭的領導權[17]。」紅軍的作戰方針是獨立自主的山地遊擊戰爭。1937年9月,陝甘寧蘇維埃政府改組為國民政府行政院所直轄的陝甘寧邊區政府,陝北地區紅軍約4萬人改編為國民革命軍第八路軍(後依抗戰序列改稱國民革命軍第十八集團軍)東渡黃河,開赴華北戰場;另約8000名在紅軍主力長征後留在南方八省的游擊隊,改編為國民革命軍陸軍新編第四軍。

抗戰期間,國民黨主要與日軍主力進行正面作戰,中共則在淪陷區開展游擊作戰。中國與日本發生22次大型會戰和上萬次中小戰鬥。其中有國軍與少數八路軍將領擅自協同參與的平型關戰役。中共也有單獨的對日作戰如百團大戰。國共之間曾爆發多次衝突,影響最大者,當屬「黃橋戰役」和「皖南事變」。

抗日戰爭結束時,紅軍發展到130餘萬人,民兵260餘萬人,解放區擁有約一億人口[18]。

第二次國共內戰[編輯]

1945年8月起開始的第二次國共內戰,中國共產黨方面稱為「解放戰爭」,也稱「第三次國內革命戰爭」,國民黨及中華民國政府則稱為「動員戡亂」或「抗共衛國勘亂戰爭」。

戰後時局(1945年-1946年)[編輯]

抗日戰爭結束後,因為國軍與共產黨控制部隊衝突的加劇[19],1945年8月-10月,毛澤東、周恩來、王若飛等飛赴重慶與國民政府談判。談判內容主要是投降日軍接收,共產黨部隊與國軍的合併,共產黨戰後的參政議政等問題。雙方於10月10日簽署「政府與中共代表會談紀要」(即「雙十協定」),決定在年底召開政治協商會議。1946年1月,國共兩黨與民盟、中國青年黨、中國民主社會黨等代表召開政治協商會議,通過和平建國綱領等五個決議案,一致同意在和平建國綱領下,共同實現民主憲政[20][21]。但實際上雙方衝突未有結束。2月底,雖有反蘇運動等因素,國共雙方仍達成整軍協定,統一將國共軍隊整編為國軍。協定劃定全國駐軍服務區,各軍隊集結在此統一整編;整編以12個月為一期,分期縮編部隊,直到完成全國60個師目標。3月底,國共達成迄今最後一個正式協議——東北停戰協定,但對東北內戰無實際約束。

二戰結束後,由於蘇聯控制了中國滿洲(中國東北)及蒙疆(內蒙古)的部分地區,毛澤東欲接管滿洲,以便能更好的與蔣介石的中國國民黨繼續展開武裝鬥爭。而史達林則為了避免和美國支持的蔣介石國民黨政府進一步加深衝突,拒絕了毛澤東的要求,決定在中國推行「聯合政府」政策。儘管如此,蘇軍於1946年在撤離滿洲回國之前,依然為中共搶占滿洲的真空地帶提供了很多便利條件[22]。例如蘇聯紅軍曾經把繳獲自日本關東軍的部分日本武器移交給中共將領林彪的東北野戰軍[23]

內戰展開:國民政府連勝不止(1946年-1947年9月)[編輯]

1946年3月至1947年3月,國共雙方邊打邊談,在東北、中原、華北等處展開爭奪。1946年一月停戰令之後,軍事衝突暫息數月;同年3月,蘇聯自東北撤軍,中國共產黨隨即迅速占領重要據點並阻止國軍北上,導致4月時東北發生大規模軍事衝突。六月停戰令前後,山東和中原地區再度爆發衝突,中國共產黨將此視為全面內戰起始點。同年11月15日,在共產黨與民盟的抵制下,國民黨與青年黨、民社黨等召開制憲國民大會,並於該年12月25日通過《中華民國憲法》。與此同時,國民黨調集三路兵力,集結在陝甘寧邊區和延安周圍。國民黨為迎接制憲國大,下達了第四次停戰令,但對軍隊無實際約束力。11月19日,周恩來所率的中共代表團結束了與國民党進行了一年多的和平談判,返回延安。

1947年1月初,國民黨應美國特使喬治·卡特萊特·馬歇爾要求,先後三次呼籲中共舉行圓桌會談,解決兩黨爭端。中共認為國民黨沒有誠意,中共南京代表陸定一回應,「廢除偽憲法(指中華民國憲法)和恢復1946年1月31日軍事位置,是恢復和談的最低限度」[24]。國共談判破裂。1月29日,美國政府決定終止對軍事調處執行總部的關係,放棄國共調處工作,退出三人會議,迅速撤退了美方派駐軍調部的人員。次日,國民黨政府宣布解散三人小組及北平軍調部。2月3日,美國駐延安聯絡團人員撤離。6日,北平軍調處執行部美軍人員撤退。2月底,國民黨下令在南京、上海、重慶之中共留守處代表於3月5日前撤離首都衛戍司令部,淞滬重慶警備司令,分别致電函京滬渝中共代表,所有中共人員限期全部撤退[25],並關停重慶《新華日報》社。3月7日,董必武率中共代表團返回延安。

1947年3月15日,中國國民黨第六屆中央執行委員會第三次全體會議在南京開幕。[26]:8312蔣介石主持,出席中央委員146人,候補中央委員46人,列席各地黨部及三民主義青年團書記長68人;蔣致開幕詞,稱「中共全面叛亂……政治解決的途徑已經絕望……政府為捍衛國家統一,保障人民安全,當然不能坐視變亂而不加制止……我敢斷定,決沒有任何力量能阻止我們建國工作的完成。」[26]:8312同時聲稱實行「民主」,「結束訓政」,「改組政府」。[26]:83123月17日,參謀總長陳誠向三中全會報告軍事,歷述一年來建軍、復員、整軍工作之情形及對中共之軍事情況,稱:「剿匪絕對自信,絕對有把握」,「剿匪應以軍事為中心」,「如果真正作戰,只需三個月即可擊破共軍主力…… 政府用兵之目的在於平定叛亂,非至共軍全部解除武裝不止。」[26]:83143月24日,中國國民黨第六屆中央執行委員會第三次全體會議閉幕,並發表宣言,宣稱中國國民黨之任務為:完成憲政準備,確立建國規模;消除統一障礙,鞏固國家基礎。[26]:8320至此,國共兩黨第二次合作徹底破裂。

1947年3月至9月,共產黨軍隊處於守勢,寧可喪失關內所有根據地,也要死守東北;國軍則向中共控制區進攻,攻占中共不少城市。由於解放軍採取運動戰打擊國軍,國軍屢受打擊,還要分兵把守占領城市,機動兵力日益不足。

1947年,中共軍隊拋棄國軍番號,陸續改稱為中國人民解放軍(簡稱解放軍)(國民黨方面則稱為「共軍」)。

轉捩點:小三大戰役[編輯]

儘管大眾普遍認為國共內戰的關鍵在於三大戰役,但有一派學說(如袁浩)認為導致雙方命運翻轉的原因在於「小三大戰役」(四平街會戰、晉中戰役、豫東會戰)。

小三大戰役後,中共靠著高恢復力與高生產力,轉守為攻;反觀國民政府則自此遭到逆轉。

戰局逆轉(1947年9月-1950年4月)[編輯]

1947年9月至1948年9月,解放軍開始展開主動攻勢,在東北將國軍壓縮至幾個孤立城市,在中原地區則擁有優勢地位,對首都南京所在的華中地區形成壓迫,國共雙方的武力優勢逐漸反轉。1948年秋季,解放軍在東北、華東、華北三個方向發動戰略決戰,即遼瀋戰役、徐蚌會戰、平津戰役等三大戰役,並取得全部三場戰役的勝利。在三大戰役中,國軍總兵力損失150萬人以上,精銳兵團幾乎全軍覆沒,長江以北的地區幾由共產黨所控制。

前蘇聯克格勃將軍蘇多柏拉托夫在其1994年出版的個人回憶錄《特殊使命》一書中說,蘇聯在1948年中國人民解放軍發動遼瀋戰役、徐蚌會戰、平津戰役、渡江戰役這些戰略進攻行動期間特意引發「第一次柏林危機」,是史達林和毛澤東共同協商而做出的一個重大戰略計劃,他們想以此轉移美國對中國國共內戰的戰略注意力,將美國的援助重心牽制在歐洲,減少美國對敵視共產黨的蔣介石領導下的國民黨軍隊的援助力度。[27]

另一方面,國民黨政府在1947年國民大會代表選舉與1948年立法委員選舉後行憲,由國民大會選出蔣中正、李宗仁為首任總統、副總統,將國民政府改組為一府五院的中央政府,並在該年9月實施金圓券等經濟改革措施,以企圖挽救民心。但金圓券在同年底即告失敗,造成中國國民黨統治區內急速通貨膨脹,使經濟情勢更加混亂。

1949年1月21日,面對軍事與經濟上的失利,蔣中正宣布引退,副總統李宗仁出任代總統。李宗仁接任後,有意與中國共產黨停戰。4月,國共雙方在北平舉行和平談判,但中國國民黨無法接受共產黨所提出幾近投降的國內和平協定,談判遂於4月20日宣告破裂。北平和談失敗後,解放軍隨即發動渡江戰役,攻下南京、上海等中部大城,並在接下來的幾個月內拿下華中與華南大部分地區,國軍則不斷向東南沿海與西南撤退。10月1日,中國共產黨在北平(後復名北京)建立中華人民共和國;中華民國政府則相繼播遷至廣州、重慶、成都等城市,最終於該年12月撤退至臺灣。

1950年4月,解放軍攻下國軍在大陸最後一個據點西昌;1951年,西藏噶廈政府同意和平解放,整個中國大陸遂由中國共產黨統治,與逃亡至臺灣的中華民國政府形成相隔臺灣海峽分立分治的態勢。

海峽對峙(1950年-1979年)[編輯]

1950年,解放軍一方面逐一攻下沿海島嶼,一方面在福建集中兵力,為渡海攻臺做準備。美國則坐等內戰結束,海峽大戰一觸即發。6月韓戰爆發,美國總統杜魯門派遣第七艦隊進入臺灣海峽,解放軍渡海攻臺難度倍增。中華人民共和國決定「抗美援朝」之後,原本預備攻臺的部隊調往朝鮮半島作戰,因此在東南沿海作戰暫緩。韓戰期間,中華民國政府在聯軍統帥麥克阿瑟支持下積極備戰,試圖反攻,多次嘗試突擊東南沿海島嶼,如南日島戰役、東山島戰役等,但皆以撤退和失敗告終。1953年韓戰正式停火。

1954年12月,美國與中華民國政府簽訂《中美共同防禦條約》,美國宣布「台灣海峽中立化」,一方面阻止兩岸衝突,另一方面也保證對台灣軍事援助不再斷絕。1955年1月,解放軍攻占一江山島。失去一江山島的屏障,中華民國國軍在戰略考量下,決定不再分散兵力駐守浙江沿海島嶼,轉而加強金門與馬祖之防備,遂於2月在美軍協助下主動撤離大陳島全數軍民。解放軍取得大陳島後,中華民國政府的有效統治範圍退縮至台澎金馬並延續至今。

1958年8月23日,解放軍對駐守金門之國軍發動榴彈炮突擊,在四十四天內,向金門射擊砲彈幾近五十萬發。金門防衛司令部副司令官吉星文、趙家驤、章傑等中彈陣亡。9月2日,中華民國海軍沱江號在金門料羅灣附近外海遭到解放軍魚雷艇包圍與猛烈的攻擊,幾乎沉沒。9月11日,駐守金門之國軍襲擊廈門火車站。9月22日,美國八吋大口徑巨炮由中華民國海軍運抵金門。海軍與空軍皆有交手。雙方皆稱勝利。其後十年,除1965年間偶發的東引海戰、東山海戰和烏坵海戰之外,兩岸海空軍不斷有零星交手,雙方各有戰損,但大體而言,雙方控制領域並無太大變化。

停火狀態 (1979年-)[編輯]

1979年,中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會發表《告臺灣同胞書》,中華人民共和國國防部部長徐向前發表聲明,停止從1958年開始對大金門、小金門、大膽、二膽等島嶼炮擊,國共內戰大規模軍事衝突告一段落,但至今並無正式停戰協議。

1984年,駐紮在金門的中華民國國軍炮擊中華人民共和國實際控制的草嶼,0.19平方公里的孤島上落彈150餘發,造成中國人民解放軍兩名戰士身負重傷,但中國大陸對此事表示沉默,既未還擊,也未抗議。

1991年4月22日,中華民國國民大會通過廢止動員戡亂時期臨時條款,同年4月30日李登輝總統以總統令公布。5月1日起動員戡亂時期正式結束。國民黨大陸事務部主任桂宏誠認為,此作法代表中華民國政府片面宣布,戰爭狀態在實際和法制上均已結束[28]。

1994年11月14日上午,小金門國軍駐軍炮擊廈門市郊黃厝村塔頭社,造成4名大陸民工受傷,其中重傷兩人[29]。國務院台辦發言人對此事件表示嚴重關注,認為這是一起破壞海峽兩岸和平氣氛的惡性事件,並強烈譴責台灣當局的罪惡行徑,堅決要求台灣當局迅速查明情況,公布事實真相,並嚴懲肇事者[30]。

1996年中華民國第一次總統直接民選,中華人民共和國方面以東南海域為目標,實施彈道飛彈試射,中華民國國軍均進入高度備戰狀態。[31] 這次危機由美國第七艦隊以「經過」之名進入台灣海峽而緩和,但解放軍軍機「不出海」之默契從此被打破,解放軍軍機活動範圍延伸至海峽中線,壓縮了中華民國空軍預警時間。

2007年中共十七大時,中共中央總書記胡錦濤提出「兩岸簽署和平協議」主張,當時執政的民主進步黨不予理睬。但在二次政黨輪替後,總統馬英九稱「不排除」與中國大陸簽署和平協議,不過並沒有時間表[32]。2011年10月又再度提出[33],之後又表示會先經過公民投票同意再簽署[34]。但此說仍引發台灣泛綠陣營的批評,認為是片面為統一而鋪路的投降式協議,涉及改變現狀,但台灣人民並未賦予他這項權力,且缺乏第三者的監督與保證,美國等盟邦亦質疑中共並不可靠,最後無疾而終。[35][36][37][38][39]2014年春爆發太陽花學運,兩岸後續談判受阻。2015年在新加坡舉辦兩岸領導人會面,但雙方未發表共同聲明或簽署協議。2016年蔡英文當選繼任總統,民進黨重新執政,台海兩岸再度陷入僵局。

台海兩岸官方迄今仍未進行政治或軍事方面的談判。

評價[編輯]

中國國民黨[編輯]

中國國民黨方面認為:自從1911年推翻清朝開始至1949年,中國政局從未穩定,經受著由軍閥割據、北洋復辟勢力、國共鬥爭、日本侵華而造成連年戰爭災害,可以說中華民國自1912年至1949年間治理時期,一直處於戰亂與動亂。面對清朝時期簽訂的不平等條約,國力衰弱的中國,難有和平穩定的治理時期來證明其統治能力。引發社會弊端叢生,人民生活艱苦,國家積弱,政府無暇顧及百姓民生[40]。不過在此期間,中華民國成功地將自清朝以來中國簽訂的不平等條約全數廢除,大致統一中國版圖,並且領導中國在對日抗戰中取得勝利,成為聯合國的創始國及常任理事國。為日後中國的復興,有相當貢獻。

中國共產黨[編輯]

中國共產黨方面認為:在民不聊生的民國時期,占中國人口絕大多數的工人階級,農民階級和城市小資產階級,通過革命的方式,重新奪回權利和土地,成為了人民尋求生存權的最直接,最簡單的途徑。地主階級和買辦階級,特別是大地主階級和大買辦階級,其生存和發展,是附屬於帝國主義的。他們代表中國最落後的和最反動的生產關係,阻礙中國生產力的發展,其政治代表是蔣介石的國民黨右派。而一切勾結帝國主義的軍閥、官僚、買辦階級、大地主階級以及附屬於他們的一部分反動知識界,被國共內戰時期的中國共產黨視為敵人[41]。

臺灣民間[編輯]

此外,戰爭造成的結果為中華民國僅能有效控制台澎金馬地區,與其法定的領土大相逕庭,造成台灣社會對臺海兩岸現狀的定義、以及在國家或民族認同上逐漸分歧或對立,而出現「一臺一中(一邊一國)」、「一國兩府」、「一國兩區」、「一中各表」、「一個中華民國」等各種論點,莫衷一是,至今仍是敏感話題。隨著時間的流逝,臺灣各界對中國的認同已有逐漸降低、消失的趨勢[42][43]。而更加強調與中國大陸無關的臺灣主體意識。這種現象在年輕世代尤其明顯,多數年輕人對中國毫無認同感或歸屬感。[44]。