清領時期的絕大部分時間,雞籠都算是台灣的鄉下地方,沒有出過進士,連設官(通判)都比噶瑪蘭還要晚。台灣的發展從南部開始,台南有很長的一段時間就是台灣,進入十九世紀初才有一府二鹿三艋舺,除了後山外,雞籠是離府城最遠的地方。雞籠的重要性,是在西方列強的蒸汽輪船航行到遠東之後才顯現,在鴉片戰爭後,雞籠港plus八斗子煤港(輪船燃煤補給站)成為列強眼中的肥肉,英國領事史溫侯特別要清朝開放雞籠作為通商口岸。不過1863年開港初期的那幾年,雞籠是淡水的副口,報關結帳還是要去淡水。

雞籠成為基隆,是從1874年欽差大臣沈葆楨來了之後,發現開港之後雞籠「竟成都會」,就把噶瑪蘭那個通判先拿來給基隆。沈葆楨後規定福建巡撫要有半年在台灣,劉銘傳之前的巡撫,歷史課本勉強出現丁日昌。其實在沈葆楨之後的福建巡撫,曾經渡台辦公的有六個,依序是:王凱泰、丁日昌、吳贊誠、勒方錡、岑毓英、張兆棟。以下分別介紹這些福建巡撫和基隆有什麼關係。

※王凱泰:吃素的對中元祭很有意見、基隆通判在任內揭牌

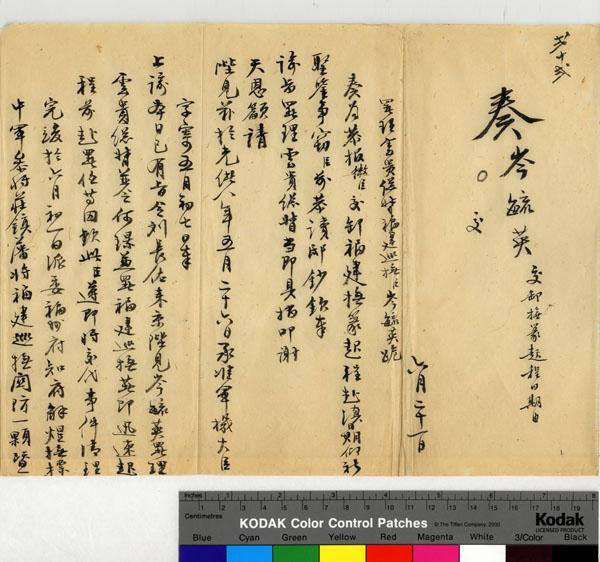

欽差大臣沈葆楨要離台,上頭問說:牡丹社事件之後,台灣事務至關緊要,找哪個人來處理比較好?沈葆楨1875年臺地無庸另派大員片(光緒元年五月二十三日)說,不用,因為福建巡撫王凱泰已經到台灣了,他比我還強,「王凱泰用心之縝密、勵行之清苦,勝臣遠甚」。至於開採煤礦的事,英國工程師(翟薩)已經來了,但是天天下雨沒時間探勘;至於探勘之後呢,「亦由王凱泰酌度機宜」,皇上要問以後就問他。

沒想到王凱泰來台半年,身染重病,回大陸之後就死了。沈葆楨同年福建撫臣王凱泰請卹摺(光緒元年十一月初八日)說:王凱泰在其他地方的表現他不清楚,但是在福建巡撫任內的表現沈葆楨認為非常傑出。「論者咸謂為數十年來所未有」,「一登舟即屏絕供應;隨身僕從祗有二人,為向來大吏所未有。勤求民隱、博訪周諮,汲汲然惟日不足」,「其心思之精密,性情之誠懇,臣往往自愧不如。時過其行館,見所有函牘皆親自封題,未嘗一假僕從吏胥之手。朝夕兩餐,一飯以外,蔬豆而已」,「並非溢美。果使久於其職,海外狉榛之地未始不可轉為敦龐」,因此請朝廷從優撫恤。

來看一下1875年王凱泰的這首詩:

臺灣雜詠 三十二首之十四

道場普度妥幽魂,原有盂蘭古意存;

卻怪紅箋貼門首,肉山酒海慶中元。

(閩省盛行普度,臺屬尤甚;門貼紅箋大書「慶讚中元」,費用極奢,已嚴禁之。)

基隆中元祭雖稱十九世紀中葉開始。目前好像沒有發現馬偕、陶德、史溫侯等在台灣的外國人有記錄到基隆中元祭。這首詩是清領時期少數有關中元祭的資料,但詩中看不出來是台灣哪裡,也沒有縣市對號入座。

我推測王凱泰應該待過基隆,因為:沈葆楨都跟上頭講,基隆採煤的進度,去問王凱泰,諒王凱泰不敢不到基隆;其後幾任福建巡撫都到過基隆,丁日昌還在八斗子過夜。此外,跟著王凱泰來台的機要何澂,留在台灣繼續幫丁日昌。

※丁日昌:八斗子官礦正式開採、唯一夜宿八斗子的巡撫

聽過八斗子煤港與大清國第一座官礦的應該都知道丁日昌,他應該是唯一曾在八斗子過夜的巡撫。另外在鐵道史上,也會提及他把被拆除的吳淞鐵路鐵軌自上海搬來基隆港邊,但是台灣蓋鐵路的事後來因為經費等問題並未執行。這裡就不多做介紹。何澂留有一首詩描寫1877年初八斗子冠蓋雲集的盛況,巡撫丁日昌到了這個荒郊野外:

臺陽雜詠二十四首之十八

大府巡邊擁節旄,雞籠山外泊飛艘。

兵徵兩路馳書急,嶺越三朝接漢高。

龍虎應符馳砲艇,鯨鯢望氣息波濤。

渡瀘五月來諸葛,風雨遄征到不毛。

※吳贊誠:督導八斗子官礦營運、名字被部下刻在仙洞巖

吳贊誠到基隆,當然趕快去看八斗子煤礦,1878年署福建巡撫吳贊誠奏報抵基隆後查看煤礦情形片(光緒四年九月十二日):「臣抵基隆後,即於初七日帶同夏獻綸往八斗地方查看煤礦。所有位置、機器、起煤、汲水、扇風諸法,略與西書所載相仿;惟井內挖工過少,故日出之煤不多,且碎塊多而大塊少。緣該處僻在荒山,水土惡劣,暑天尤甚,中外工人染疫者多;煤井操作事尤極苦,熟手往往因病辭工,生手一時尚難練熟。經飭煤務委員設法廣為覓僱;以後天氣涼爽,當可漸有起色」。那個月幾天前,他的一群部下打完仗跑去仙洞巖玩,吳贊誠(吳春帆)名字被「到此一遊」的部下一起刻在仙洞巖。

※勒方錡:說出基隆是台灣最好的港口、建港東某砲台

1880年福建巡撫勒方錡奏臺灣海口營務民番情形摺(十二月初七日):「竊臣於本年十月二十日附陳赴臺日期,隨於二十一日東渡;二十三日抵基隆口」。對於基隆港也是讚譽有加:「四海口之中,則基隆最為險要。臣於岸後與提臣孫開華周回履勘,該口面西稍北,島嶼前錯。左右繚長,中凹寬敞而深;巨舟二、三十可以聯泊,且隨時均能進口,不須守候風潮。今靠東建設砲臺,扼險迎擊,尚得形要;刻已並力趕築,開春計可竣工」。四海口基隆、滬尾、安平、旗後。勒方錡提到港東砲臺,不知是現在哪一個。

同年軍機處交出閩浙總督何璟奏供職將屆三年籲請陛見摺(正月初五日),何璟也提到孫開華渡台,與基隆修築砲台預定春天落成。

※岑毓英:指定五虎口直航基隆為官方渡臺航線、增建炮城營碉

岑毓英來台之前,就向朝廷奏請將基隆設為兩岸官方航線的正口,1881年會商臺灣防務大概情形摺(七月二十四日):「赴臺輪船,向來由羅星塔出五虎口,繞道廈門、澎湖,必須三十九個時辰,始能到岸。設遇風狂浪大、顛簸耽延,日期更難預定。若改由五虎口逕赴臺北,只須九個時辰即抵基隆,甚為妥速;而由基隆至臺灣府城,亦不過旬日可至。臣等再四商籌,擬即以此路為渡臺正路」。那麼要到台南的怎麼辦?就叫他們坐小船吧!「用小輪船往來甚便」。同年請將「琛航」、「永保」輪船二號輪流渡臺片(九月二十六日),「業經奉旨:『知道了。欽此』」,官輪以運送官兵、文報為主,遇有空位可讓民眾付費搭乘。

岑毓英除了開闢五虎口直航基隆這條「渡臺正路」,離職前交卸的績效包括基隆某砲台。1882年交卸福建撫篆起程赴滇日期折(六月初一日):「前奏請修築之基隆炮城營碉及大甲溪堤工,亦已告竣」。查同年修理大甲溪及基隆營碉報銷片(五月二十九日),「基隆海口,經記名提督何秀林添修炮城一座、碉樓十五座,均已完工」;「基隆營碉工料共支銀九千七百餘兩」。岑毓英提到的砲臺,不知是現在哪一個,有說是獅球嶺。

1881年,巡撫岑毓英交下在基隆設立文報所,後改稱文報局,被劉銘傳遷到台北,1888年在台北文報局址開辦「台灣郵政總局」。1863年開港時,基隆還是淡水的副口。1881年岑毓英的決定,正式賦予基隆港重要地位。

※張兆棟:沒查到他對基隆的看法,海門天險的題字者?

張兆棟1882年底曾來台灣,從基隆上岸,但目前並未發現他對於基隆有何想法。後來因為1884年南洋水師在馬江海戰失利,張兆棟被交付議處。劉銘傳來台灣,就是清法戰爭的事情了。台灣建省之後自己有巡撫。

另查,1883年12月17日清廷下谕,略以:法人侵占越南,外患日亟,閩省台澎等處,在在堪虞,著閩省督撫同心籌劃,備豫不虞(《德宗實錄》,光緒9年11月18日),劉璈接獲辦防上谕,除了奏請增兵、籌餉,同時修築炮台、建營壘、購新槍、置水雷,以加強軍備。砲台完工推測在1884年初。巡撫那時還是張兆棟,但戰鼓緊催,他可能沒空題字。

※海門天險誰寫的?

通說海門天險本不在目前位置,是因為1884年中法戰爭,原砲台被法軍摧毀,劉銘傳戰後重建才移到山上。四個字確定不是劉銘傳寫的。

又,通常認為城門題字者是總督或巡撫。沈葆楨之後,劉銘傳之前,六任渡台巡撫,誰題的字?

猜猜看:岑毓英的砲城1882年年中完工,會不會半年後張兆棟來台巡視,就把海門天險題了上去?按:海門天險不像岑毓英的字,岑毓英的砲城在哪並無定論。

限會員,要發表迴響,請先登入