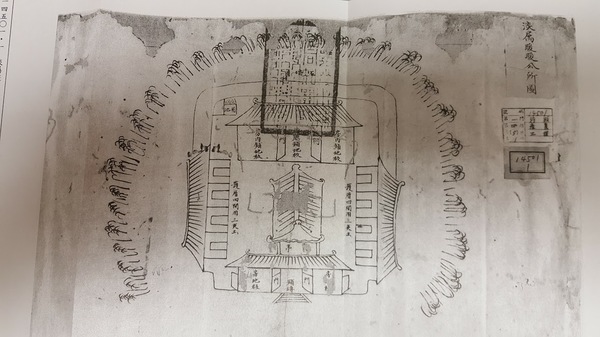

(圖為道光年間修建的「暖暖公所」,姚瑩有可能在此留宿)

二沙灣的砲聲

道光元年的暖暖出現一位桐城派學者的身影-奉派前往宜蘭接任噶瑪蘭通判的姚瑩,他將從台南一路前往噶瑪蘭就任旅途之見聞、記述成〈台北道里記〉。文中這樣描述暖暖:「地在兩山之中,俯臨深溪。有艋舺小舟,土人 山中伐木,作薪炭枋料,載往艋舺。舖民六、七家,皆編籬葺草,甚湫隘。每歲鎮道北巡,及欽使所經,皆宿於此。蓋艋舺以上,至噶瑪蘭、頭圍,凡三日程皆山徑,固無館舍耳」。

1838年姚瑩接任台灣道,成為鴉片戰爭中鎮守台灣的最高長官。姚瑩並非武將,但非常認真,為了防務特別寫信去請教嘉慶年間有名的水師提督王得祿,王得祿指導姚瑩面對洋人,不宜與之決戰,而應該在港口加強防守「夷人船高炮烈,不宜輕與決戰海上,應以嚴守口岸、密防內奸為先」,王得祿的意見成為姚瑩在台灣布防的中心思想。1840年「臣姚瑩於八月初六日起程赴北路,直至雞籠各海口,會同護北路副將關桂、嘉義參將珊琳、艋舺參將邱鎮功及各廳縣逐處履勘,添設炮墩、巡船,雇募鄉勇、水勇,沿途傳見紳耆等,諭令各莊團練莊勇」。

姚瑩和台灣鎮總兵達洪阿會稟〈上督撫言防海急務狀〉應該是清朝官員中第一次發現雞籠是多麼的重要!「雞籠尤為寬深,實通台最要之處,距郡遼遠,殊苦鞭長莫及」。同樣是鎮、道會稟的〈台灣十七口設防狀〉說「今相度形勢,於境內正對口門之二沙灣,築炮墩八座,設二千筋炮二位,一千五百筋炮二位,一千筋炮四位,五百斤炮二位。調頭圍守備許長明帶兵八十名,督同雞籠本汛把總弁兵一百五十名守之。更於向內二里許之三沙灣,築炮墩八座,以艋舺縣丞宓惟慷帶鄉勇五十名調屯,外委一員帶屯丁一百名守之,以為應援。滬尾水師千總葉國棟、外委林光華、額外一員,駕戰船四隻,雇用商船二隻,配弁兵二百二十名,水勇一百名,在澳內泊守」。

二沙灣砲台一開始蓋的是「竹簍、蔴袋貯沙土」,後來達洪阿改建成「石礮臺,兩邊加砌石牆」,姚瑩隨後建議閩浙總督顏伯燾乾脆連三沙灣「現駐屯兵處」也蓋「石壁」。附帶一提的是,姚瑩的防禦計畫所需花費清帝國中央政府無力全數支應,淡水貢生林占梅一次捐番銀一萬元,獲得道員頭銜。

《東溟奏稿》〈雞籠破獲夷舟奏〉(1841年)提及「二沙灣砲台」與「三沙灣砲墩」。「十六日卯刻,該夷船駛進口門,對二沙灣砲台運發兩砲,打壞兵房一間。我兵尚無損傷。該參將邱鎮功,督率調防雞籠之署噶瑪蘭守備許長明、署艋舺守備歐陽寶等。在二沙灣,將安防大砲緊對夷船轟擊。曹謹、范學恆、王廷幹,督同艋舺縣丞宓惟慷,在三沙灣砲墩,亦放砲接應。邱鎮功並手放一砲。惟八千觔、六千觔大砲有準,立見夷船桅折、索斷,船即隨水退出。口外海湧驟起,沖礁擊碎,夷人紛紛落水死者不計其數」。〈夷船再犯雞籠官兵擊退奏〉則出現「三沙灣之鼻頭山」(當地稱鼻仔頭、即義二路底貫通中船里工程之前,此地的小山丘)。

從姚瑩的相關奏稿,丸子貓十分佩服他的謀略。不過姚瑩非常倒楣,生前被主和派構陷而入獄,迄今仍有網路謠言在詆毀他。

番外:姚瑩在鴉片戰爭除了雞籠這一仗,達洪阿也在台中打了一場大安之役,俘虜了一批英國人,包括HMS Brig Ann船長顛林(F. A. Denlian)和高級軍官律比。達洪阿拷問他們「究竟該國地方,周圍幾許,所屬國共有若千,其最為強大,不受該國統屬者,共有若幹。又英吉利至回疆各部,有無旱路可通,平素有無往來,俄羅斯是否接壤,有無貿易相通」。晚清重要著作《海國圖志》,《卷五十三》收錄了姚瑩與達洪阿的《台灣進呈英夷圖說疏》,姚瑩掛名的《英吉利地圖說》。

鴉片戰爭之後,今仁愛區臨海一面也築起了城牆。依據《淡水廳志》〈卷三/志二/建置志/城池〉指出「雞籠石圍,在雞籠街。近海一面,磊石為之;所以防寇,亦之防潮。道光二十二年捐造」。位於今忠一路的這道城牆,是道光、咸豐年間「大雞籠城」之一部。仁愛區的「大雞籠城」,有人與大沙灣砲城(石圍遺構)混淆,或與和平島上的基隆紅毛城混淆。「大雞籠城天后宮」的基隆媽應該會知道真相。

煤港傳奇

道光年間,雞籠已經成為列強眼中的肥肉,因為輪船需要用煤。英國海軍第一艘用於海洋航行的蒸汽戰艦是Nemesis號,1839年服役,1840年底航行到中國,在鴉片戰爭中震攝了清軍。第一位到八斗子看煤的西方人(留下紀錄的),應該是1847年來到八斗子的英國軍官戈登(David MacDougal Gordon),英國海軍水文部門人員。他1842年被派到Agincourt號服役,那艘船是英國海軍印度與中國軍區的總司令Thomas Cochrane將軍的旗艦。戈登異於一般士兵的調查能力受到Cochran將軍的賞識,派他到Plover號擔任助理調查員,執行清帝國東南沿海(例如舟山群島)的調查任務。1847年執行調查台灣的任務時,他是H. M. S. Royalist號的船長。

戈登在Observations on Coal in the NE Part of the Island of Formosa(發表在Journal of the Royal Geographical Society of London),說他看的煤礦在基隆村落東方6英里。戈登不僅到八斗子看煤,還一路往裡走,造訪了Cong Loo(可能是柑仔瀨,今瑞芳),看到在the head of a valley上有煤(離海邊約1英里,海拔300英尺,可能是九份),之後登上了一個very remarkable peak,他命名為Dome(基隆山),最後到了Petow (Nose,鼻頭)。Royalist號的紀錄中也提到了Chimmo bay(深澳、今番仔澳)和Pe-ta-ou bay(八斗子)。

在美國方面,1849年6月美國海軍將領Commodore Geisinger派出 Dolphin號船長Lieutenant W. S. Ogden到台灣探勘。Dolphin號6月24日開到基隆,停留了約一個月,Ogden要探訪基隆的煤田,但被中國官員阻擾,說那裏是原住民的墓地。1849年7月The Chinese Repositiory關於這件事的報告指出:其實2年前英國官員已經調查過這裡的煤礦了,並引述戈登報告。The Chinese Repositiory提及用過的人都說基隆的煤比從利物浦帶來的好,並認為基隆煤礦的可及性,以及可以降低對於歐洲煤的依賴,很快就會吸引外國人涉入。"The existence of coal at this accessible point and the desirableness of depending less upon supplies brought from Europe, will soon induce the foreign authorities to stir in the matter."

1850年又出現英國船艦到基隆購煤被拒之紀錄。

1825年,基隆顏家顏斗猛在瑞芳焿子寮採煤,揭開了顏家煤礦事業的序幕。道光二十七年(1847)在瑞芳鮚魚坑(今日的傑魚坑北,過港巷)購地開墾;1847年英國戈登上岸探煤,搞不好在瑞芳地區與基隆顏家有了第一手接觸。1850年前後,基隆顏家在當時的八堵庄向劉姓人士購買一批山林田產,以及其相關產業。

限會員,要發表迴響,請先登入