為什麼我要把這三部電影放在一起,這三部電影有可比性嗎?

當我們在觀賞一部電影,有那麼一段時間,我們的視角是抽離於自身,與影片中的人物結合在一起。我們在看,透過角色的眼睛看。然後我們的內心會產生一些感受,甚至一些衝突,因為當我們透過角色的眼睛,所看到的是跟我們現實經驗與日常觀念不相符的情況,我們會猛然轉醒。

但有時候,我們就一直沉睡下去,把自己的感官與心靈寄託給影片中的角色,我想這是因為,有些故事雖然脫離日常經驗,但那是觀眾心之所向的一個目標,一個達不到的理想。我們放棄對主體的控制,任憑想像橫流,好紓解日常的苦悶。

三部電影,描寫的都是大叔和少女之間的故事,有愛情與肉慾。但三部電影採取三種不同的觀點,同一個人觀賞這三部電影,或許能獲得一種對男女老少配故事的新視野。就像人生,類似的組合,卻總是能變化出各種結果。

三部電影,從某個角度切入,我認為正是三位少女對情慾、愛和性的輪廓尚不熟悉時,三個表面不同,最終又殊途同歸的提問。是三場少女自我探索,追尋生命意義的問答。

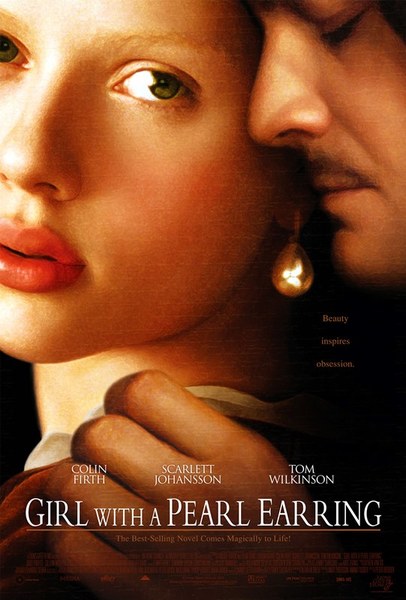

§ 你為什麼話都說不清楚:《戴珍珠耳環的少女》(Girl with a Pearl Earring)

十七世紀的荷蘭,家境貧寒的少女葛麗葉,來到畫家維梅爾家幫傭。維梅爾在一次葛麗葉打掃畫室時,與她的對談中發現了葛麗葉藝術鑑賞的潛力,於是開始指導她審美與作畫的知識。原本創作的過程,維梅爾總是一個人完成,如今卻多了一位夥伴。

電影中,多次用突顯兩人身體距離的特寫,去表現維梅爾與葛麗葉之間的曖昧。像是兩人一起磨顏料時,兩人的手只隔了幾公分的距離,一個短短的停滯,彷彿維梅爾就能輕易握住葛麗葉的手,在給予觀眾的期待中,所有美好的想像卻又落空。

之後維梅爾的贊助者要求為他畫一幅葛麗葉的肖像,維梅爾開始作畫,並為了畫面的美感,要求葛麗葉打耳洞,好戴上珍珠耳環。這是對貞節的考驗,葛麗葉在看了維梅爾的半成品後,答應了要求。這幅畫完成後,令維梅爾的妻子震怒,卻令欣賞畫的人們折服。

當我看到有些人將維梅爾和葛麗葉的關係,解釋為愛情電影,我並不這麼認為。

維梅爾愛葛麗葉嗎?從電影中來看,維梅爾是個愛妻子,也愛家庭的人。全家人都倚賴維梅爾,也沒有人懷疑他會跟女傭或不知哪裡來的女人過從甚密,這說明維梅爾至少是個在愛情上能讓妻子放心的人。他的自我表現在創作時,對待他人不善言詞,但至少還保持著基本的禮貌與溫柔。

對葛麗葉的指導,有很多機會他都能擁有葛麗葉,對葛麗葉而言,他是一位導師,帶領他走出枯燥貧乏的生活。就像一般青少年在尋求制服以外的自我獨立特質,這是成長必經的一個過程。各方面都勝過自己的維梅爾,無疑的扮演起這個角色,但他曖昧的舉動,讓毫無戀愛經驗的葛麗葉不知該如何是好。

與此同時,追求她的肉販學徒態度是那麼明確,與困惑的愛相比,面對學徒讓生活變得簡單。葛麗葉不需要在心中千言萬語,只需從容面對。這也說明在愛情中,曖昧或許能夠在一段時間令人興奮,卻在愛情逐漸加溫,當一方謀求更明確的關係定義時幻滅。特別是碰上心思細膩的人,曖昧隱含太多的猜測與不確定,很可能會影響生活的其他部份。

一個人的心能夠承受的就那麼多,當心累了,生活卻還有其他挑戰,這時想要休息的一方,便需要一個明確定義來讓自己不要繼續在曖昧中疲勞。

維梅爾要什麼?也許他自己也不知道。有些人明確的喜歡曖昧,不想要穩定的關係。有些人想要穩定的關係,卻又沒有勇氣承擔。而無論哪一種,最後這個人都會被留下,因為舉棋不定的人,看似哪裡都能去,實際上下不了決定,哪裡都去不了。

葛麗葉最後選擇了肉販學徒,並不是因為維梅爾不夠優秀,而是因為她的心已經疲累。也許幾年之後,葛麗葉又想要一段曖昧的感情,又想要在大浪中航行,但那不是現在,不是渴望安定的少女。

§ 你不是我要的答案:《洛麗塔》(Lolita)

這是一個發生於近代美國的故事,教授韓拔忘懷不了初戀女友的記憶,一直對少女懷有特殊的感情。當韓拔到了新的學校就職,他愛上了寡婦房東的女兒洛麗塔。洛麗塔感受到韓拔對自己的情愫,她既不拒絕,也不主動,就像《美國心‧玫瑰情》(American Beauty)中的安吉拉,同學父親熾熱的眼光,反而帶給她一份自我肯認的成就感。

洛麗塔所有的需求,愛的、生理的、經濟等各方面的,韓拔奉獻一切,只為了滿足她,但洛麗塔還是走了。

多年後,洛麗塔再次聯繫上韓拔,她已經不是過去那位少女,而是為人妻,為人母,且為了生活上的需求,希望韓拔提供幫助。韓拔給她錢,轉身後留下眼淚。

任何人都可以簡單定義《洛麗塔》是一部描述少女戀父與物質依賴,男人迷戀青春肉體,忘不了初戀清人的電影。但這當中也有少女的探問,探問成長過程中,愛情對自己的意義。

我們是否有可能跟自己不愛的人在一起?這是一個很困難的問題,有時候我們還沒搞清楚什麼是愛,搞清楚我們愛不愛眼前這個人,我們就已經跟這個人在一起,或是發生關係。「愛」是一個經常被濫用的字眼,但「喜歡」才是真正經常被濫用的行為。

洛麗塔喜歡韓拔,至少我們可以相信這一點,連喜歡都沒有,她根本不可能跟韓拔在一起。這些喜歡來自韓拔對她的好,如此簡單而單純。可是這一次,少女要的不是一個簡單單純的答案。或許她也不清楚自己要的是什麼,所以她選擇離開,離開一個既定的,她知道自己已經沒有興趣的男人,轉身面對整個世界,去世界尋找其他的可能。

韓拔的愛沒有什麼道理,但愛本來就不是一個完全理性的東西。他的愛乍看之下很合邏輯,面對眼前青春洋溢的儷人,他拿出自己的優勢去照顧她。可是在關係中,韓拔混亂了自己扮演的角色,他有時像是洛麗塔的父親,有時像情人,有時像老師,有時又像一位男僕。這些角色,並不都是韓拔所熟悉的,他不是當年初戀時的少男,但在愛情中,回到過去的錯覺使他犯了少男血性勃發的錯。如果他只是洛麗塔的老師——或其他任何一種單一的角色——他或許能拿出老師的威嚴跟包容,但角色混亂使他在應該扮演包容者的時候,成了一位說教的無聊教師。

韓拔身上並非全是洛麗塔需要的,因為洛麗塔不愛他,頂多偶爾需要他。洛麗塔或許不知道自己真正要的是什麼,但這正是年輕人的權力,在無垠的世界中探索,追求與建構自我。也許會受傷,也許有天洛麗塔會發現韓拔的好,但那不是愛,頂多有點後悔,有點遺憾自己的不成熟。但沒有愛的交集的兩個人,註定很難一直走下去。

愛情上,韓拔並不比洛麗塔聰明,因為愛情依靠的不是聰明,愛情不是靠聰明贏得的勝利。我們能夠感受到內心愛的感覺,但我們沒有辦法操控自己的愛,去愛一個我們希望自己愛的人。愛也無法全靠奉獻去獲得,儘管那令人尊敬。

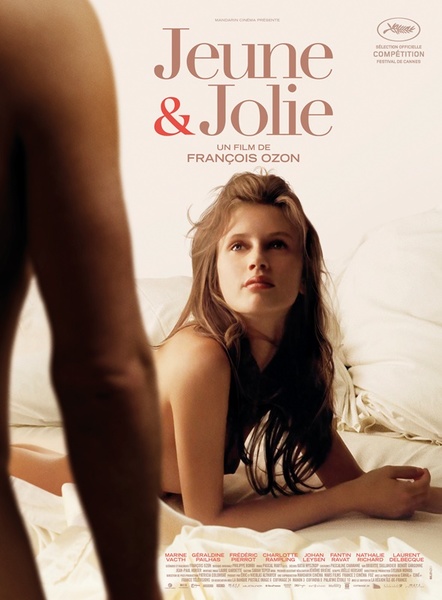

§ 我知道我要什麼,只是你不相信:《花容月貌》(Jeune & Jolie)

時間來到現代,依莎貝爾是一位高中女學生,在渡假時將第一次給了認識的德國男孩。她並沒有得到與自慰一樣的快感,也許是這種對性滿足的困惑,誘發她開始在網路上找不認識的男人上床,並且開始援交。曾經依莎貝爾有一位固定的客人,一位白髮蒼蒼的老男人,但在一次交易中,男人心臟病發身亡。

警察盯上她,母親發現了她在外援交的事實。依莎貝爾一度試圖改變自己,回歸所謂單純的學生生活,但她沒有辦法在同齡的男孩子身上得到她所需要的,就算交了一個客觀條件不錯的男朋友,她還是選擇離開。在愛情與性兩者,依莎貝爾都樂於扮演主動的角色,這不表示她在性愛中很強勢,只是她知道自己想要也願意主動去追求自我滿足。

後來她重新開始援交,再次披起過於成熟的裝扮。

跨越年紀的關係,一般來說年紀較長的,經驗較豐富的一方總是扮演引領者的角色。然而,經驗與認知,不是非此即彼,只有「懂」跟「不懂」兩者。愛情與性的經驗與認知是線性的,只有「多」跟「少」的差別,還可能因為熟悉的領域不同而有差異。

依莎貝爾知道自己要什麼,但沒有人認為她要的,在性方面的滿足是真心的。可有時事情就是那麼簡單,簡單到讓人難以相信。為什麼一位少女不能只是因為想要得到肉體滿足,就去跟那些看得順眼,付得起代價的人上床?因為社會教導我們,年輕人總是單純的,總是心懷良善?但進一步說,追求性的滿足意味著不良善嗎?何時良善與性之間有了這樣的掛勾?

依莎貝爾不是十七世紀的葛麗葉,我們不知道她是否捨棄了愛情,但我們知道她知道自己要的是性滿足,故對情慾的放縱。

葛麗葉內心純潔,但她的第一次,很有趣的卻給了一個不是她真正愛的那位肉販學徒,只因為她想要一段明確的關係。

洛麗塔驕縱的向韓拔討求各種需求上的滿足,但她對生活是迷惘的,可是她有勇氣去追求自我,儘管待在韓拔身邊是個安全的決定。

情慾、愛、性,這三項在少女身心上隨著成熟而生成,她們所必須經受的考驗與自我探問。無論是否處於疑惑,她們都做了決定,決定留下、離開或改變。

三個故事中,男人一方面是主動的,主動的想要介入和主導少女的生活,超出了愛情的範圍。維梅爾對葛麗葉總是用命令句,韓拔總是覺得自己做的是為洛麗塔好,反而依莎貝爾面對客人們的要求,還有自主權表達要不要接受。依莎貝爾覺得自己在冒險,其他少女何嘗不是。

男人另一方面又是被動的,被動的接受少女的決定,而他們表達愛的方式有曖昧、堅定或純粹只有性與情慾的差異。但這都無法抵擋,儘管只是一位看起來嬌弱的少女,當她們內在的自我意識興起,她們開始試著扮演自己生命的主人,她們實際上也就有機會成為自己的主宰者,去回應男人對她們的期望或擺佈。

男人自己知道自己要什麼嗎?或許男人不會如某些女人一般在心中千言萬語,但世界並非由男性主導,即使年長、即使強壯,即使富有或在工作方面擁有權力。

沒有人能夠阻止潘朵拉打開盒子,因為她有自由意志。當她打開盒子後,很多人怪罪她的好奇心,怪罪她做了決定。但有多少人去了解潘朵拉,了解她是一位有自由意志的,還在學習,還在成長的少女。就像我們去怪罪某些人犯了錯,但我們卻從未試著去了解這個人,只看到其單一行為,我們就下了判斷。就像某些男人(女人)從女人(男人)的外在客觀條件,去下判斷,去幻想一個未來,但那都不是真的。

一場由虛妄幻想展開的關係,很難保證不會受傷。但那是一個過程,也許會後悔,但後悔使人成長,後悔使人變得跟其他人不一樣。後悔幫助我們知道什麼適合,什麼不適合。就算未來的哪天我們會改變,我們會選擇一個和最初那個我們離開的對象,類似的情人。但那也不等於浪費了追尋的時間,因為那時我們已經變得不一樣,更懂得自己要什麼,也更懂得如何珍惜與對待那個當初我們認為離開也無所謂的人,那段捨棄比擁有更好的關係。

自然而然的發展,沒有人能真正預測生命最後滑向的地方,我們頂多能從軌跡做出推測。另一方面,我們總是對其他人批評的太多,同時對自己百般寬容。以至於我們都忘了,人生擁有無限的可能,但當我們簡化他人,等於簡化了種種人生的可能性。

年輕有年輕的愚蠢,但那愚蠢美麗有如蝴蝶。幻滅不見得是成長的開始,但也不會是成長的結束。

在潘朵拉打開的盒子裡頭,我相信除了希望之外,還有其他的東西會飛出來。只是我們看不到,因為我們總是忙著怪罪潘朵拉,把恩典全歸給神之餘,亦同時想要代替神對他人賞罰。卻忘了我們跟她一樣,甚至可以說我們比她更好,因為我們有智慧女神的加持,但我們卻依舊老是在犯同樣的錯。

唯一我們能憑依的,在於我們都有人性,都要面對一個不確定的環境,我們都要面對自我與他者的提問。無論活得荒唐,甚至荒謬,既然這趟旅程註定非得展開,也非得有個結束。我們能做的,就是盡力去回答問題。用傷口,用眼淚,用枕邊的空虛寂寞或無數個失眠的夜晚,時間不會為下不了決定的人停留,也不會給下決心的人更多的時間。

世界是公平的,潘朵拉打開的盒子,永遠無法完全闔上。而我們一直在道路上前進,直到有天,我們不再恐懼盒子裡會跑出什麼東西。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 2樓. 一畝桑田2014/06/13 19:28

大作分析這三部電影有獨到之處,

這是人性錯綜複雜的展現。

- 1樓. nothing special2014/06/08 08:06

電影中的Vermere即使有話欲說也不能說,是因為小說家Tracy Chevalier寫的Girl With A Pearl Erring是本Historic Fiction。小說家藉歷史故事創造一個新的故事,總不能無中生有的描繪段不存在的感情吧? 所以,Vermere在電影中只能有教畫、教調色的導師腳色。

我覺得Lolita裡的教授對年輕貌美小姑娘的迷戀,有點近似Thomas Mann 在 Death In Venice 裡的作家對美少年美貌的迷戀,都是病態無以自拔的迷戀。

你的第三段電影、故事本人無知所以無語。

p.s. Tracy Chevalier其他小說都不怎麼樣,她還是去寫電影劇本比專於寫作好些。