賦予哲學觀而具創意的巨作

貝多芬第四號鋼琴協奏曲

從1804年所作的的「華德斯坦」奏鳴曲(Op.53)起,直到1809年的弦樂四重奏「豎琴」(Op.74)為止,貝多芬這六年可謂其創作的巔峰期。其間包括「英雄交響曲」、鋼琴奏鳴曲「熱情」、弦樂四重奏「拉茲莫夫斯基」、第四、五與六號交響曲、「小提琴協奏曲」以及歌劇「費黛里奧」和「皇帝鋼琴協奏曲」等偉大作品的誕生。而「第四號鋼琴協奏曲」(Op.58)就是在這期間的1805-06年完成的,以這首協奏曲的內容來看,它稱得上是貝多芬五首鋼琴協奏曲中最傑出的作品,雖然在氣勢上較「皇帝」稍微遜色,但由於其結構特殊、情感豐富,音樂具有浪漫風格的傾向,是一首華麗明快而兼具抒情性的協奏曲,所以深受後人喜愛。此曲雖然仍遵循著傳統協奏曲三樂章的樣式,但在結構上,貝多芬開創了新的表現手法,一開始即以主奏鋼琴來呈示主題,一反傳統式的先由管弦樂來呈示,簡短而內容十分深刻的第二樂章,更是此曲備受稱道之處,而藉由第二樂章最後一個音的延長,不間斷地進入終樂章,也是貝多芬寫作協奏曲的新手法。此曲於1807年三月在維也納羅伯柯維茲(Franz Maximilian Lobkowitz)侯爵府邸舉行非公開的初演,而於1808年12月同樣在維也納,由貝多芬本人擔任鋼琴獨奏公開演出。

第一樂章是中庸的快板(Allegro moderato),G大調,奏鳴曲形式。這首樂曲開頭的前五小節,不再是以往以管弦樂為序奏的樣式。在之前的三首鋼琴協奏曲中,貝多芬仍處於摸索階段,雖然在第三號裡已漸有交響曲的味道,主奏鋼琴也較能發揮其獨特的功能,但是在第四號裡,更上層樓地尋求一個最適合首樂章的曲式,和第三及第五號比較之下,第四號不是以激烈、醒目的手法開始,而代之以柔和、近乎說話語氣般的帶出第一主題。雖然貝多芬仍將速度建立在快板(Allegro)上,但感覺上很平靜,不似一般快板的風格,樂章中的管弦樂省略了小號和定音鼓,盡量讓樂曲避免過度戲劇性及激動的表現。在鋼琴開始的五小節第一主題之後,管弦樂以相同的氣氛呈現較完整的樂段,接著以鋼琴為中心繼續開展。發展部中,主題旋律大都由管弦樂來負責,鋼琴則以燦爛的快速音群配合,當第一主題再現實,曲子擺脫先前柔和抒情的形象,以強而有利的音樂取代。

第二樂章是流暢的行板(Andante con moto),e小調。這個樂章只有70個小節,類似間奏曲的形式,這種手法在貝多芬同時期的作品第21號鋼琴奏鳴曲「華德斯坦」中亦可看見。此樂章由弦樂群和鋼琴的對話構成,弦樂群是強且斷奏的型態,以八度音為主,具緊迫、陰暗的主題呈現,而後鋼琴以平和、溫暖的旋律回應,兩者的關係十分微妙,從一開始完全對立的狀態,發展到兩者最終達到協和,鋼琴似乎在安撫弦樂群激動的情緒,而最終達到說服的地步,進而融合在一起,然後平靜地進入令人屏息的pp,鋼琴和弦樂結合在同一種材料之中,也就是最後一個和弦,這個樂章有時也被拿來和「奧菲爾」(Orfeo)以音樂安撫野獸的圖畫相提並論。

第三樂章是輪旋曲,甚快板(Vivace),G大調。此樂章加進小號和定音鼓,用以強化音響的表現。開始管弦樂以下屬和弦,悄悄地在慢板樂章的最後和弦出現,之後鋼琴以變奏的方式反覆這個主題,曲中充滿古典樂派終樂章應有的輕快和活潑氣氛。在第二副題部分,加上發展部,使輪旋曲式和奏鳴曲式接近。主奏鋼琴和管弦樂在發展部理充分對話,結束後,由鋼琴將副主題再現,接著輪旋主題復現而達到高潮,簡短的花奏之後,樂曲進入終結部,速度隨即變成急板而結束全曲。

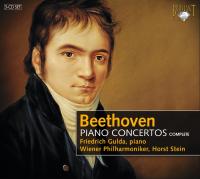

阿勞Claudio Arrau和柯林‧戴維斯Sir Colin Davis指揮德勒斯登國立管弦樂團是我的最愛,全世界最古老的樂團充分發揮雄偉渾厚的管弦樂音響,阿勞深刻而幅度寬廣的琴韻不消說是承繼自德奧傳統,在第二樂章中他穩如磬石的琴音與情感,可謂蓋冠群倫。當然像大師巴克豪斯、布倫德爾、波里尼等也都是值得推薦的版本,而維也納大師古爾達的自由優雅與充沛活力也是筆者鍾愛之一。

- 1樓.2009/05/18 18:32希望

台灣也出個貝多芬

而不是什麼扁的法的

說得好,不過西方古典音樂最嚴謹的結構、優美的旋律與感人的音符,甚至跨越時代的思想已經被巴赫、海頓、莫札特和貝多芬等大師們寫完了,所以我們只能期待台灣出一個像巴爾扥克能結合民族音樂和西方手法的作曲家已經不錯了! 音樂老骨頭 於 2009/05/19 01:31回覆