古希臘四位戲劇作家經典作品剖析

楊萬運(文化大學英研所教授)

一、前言:

這次非常感謝胡耀恆教授的推薦及聯合報歷史月刊邀請我來此剖析現在僅存的三位古希臘悲劇家艾斯奇勒斯 (Aeschylus),蘇弗克里茲(Sophocles),尤里匹蒂斯(Euripides)及一位舊喜劇(Old Comedy)作家(Aristophanes)的經典作品。胡教授推薦的原因,可能是因為我現仍在文化大學英國語文系研究所教「古希臘戲劇」及「戲劇理論與研究」。這些經典作品雖然都是在公元前五世紀所作, 但事隔許多世紀之久它們現今仍在世界各地經常被研究及上演;甚至在台灣也是如此,例如,去年文大我的研究生還以古希臘悲劇作為碩士論文題目(2004年薛清鈺同學曾寫以「讀者反應」理論詮釋蘇弗克里茲之厎比斯三劇(A Reader-Response Interpretation of the Three Theban Plays by Sophocles),同時國立台灣藝術大學不久前曾上演過出亞里士多芬的喜劇《利西翠妲》(Lysistrata),可見古希臘戲劇持久的聲譽和受人歡迎的程度不減,這也是我們今天在此分享一些我的看法的原因。但因文化大學英研所中,所有的的教學與論文撰寫都只能用英文,而這次講演要用中文,我只好買了幾本有名的作家朋友(例如:胡耀恆、王士儀、林國源、劉毓秀及呂健忠等)的翻譯版來作參考,可惜的是沒有兩個人所譯的人名、書名和地名是相同的。我在參考這些譯本後,只好酌用自己的譯文了。本來對希臘原作或英文翻譯熟習的人,翻譯名稱沒有什甚麼關係,但對入門者來說,可能增加一些困擾。希望有一日,學者們能聯合解決這翻譯的問題。

在這次三小時的演講中,我打算先談一些有關要了解希臘戲劇必要的基本知識, 再從上述的四位作家的經典作品中,每人選擇兩、三部有代表的性的作品加以分析,最後再將它們各自的特點,相互加以比較和評論及討論。但因時間關係,又不願太草率結束,我可能就會把舊喜劇和新喜劇一同等下次有機會再分析。

二、歷史背景:

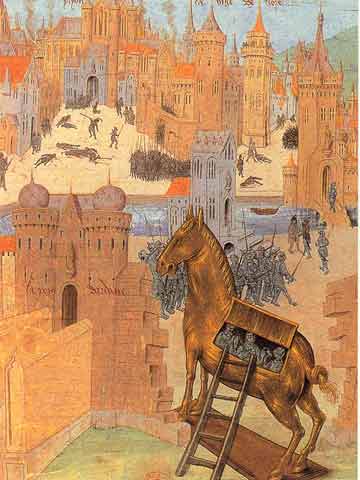

希臘和中國一樣有悠久等歷史。 在3000 B.C.時愛琴海的克里島(Crete)上,就有興盛的米諾恩文明(Minoan culture);之後,在希臘本島的美錫尼(Mycenae)地方受到克里島(Crete)的影響,2100-1500B.C.年間就有發達的青銅時代文化。在特洛戰爭時(Trojan War, 1184-1174 B.C.),特洛被希臘打敗,不久美錫尼文明因北邊的侵略者侵入,而造成c.1100-800 B.C.的黑暗時期。這些事件有直接或間接的影響,荷馬(Homer)在 他的伊里亞德(Iliad)和奧德賽(Odyssey) 二史詩(epics)中所敘有關該時代的歷史或傳說、及決定戰爭的不少神袛和英雄都成了希臘戲劇的重要資料,因此也成了西方文學的源頭。

早期在希臘最小的政治單位是由一個鎮及其週圍的鄉下組成的一個都市國家(polis)或稱城邦(city-state)。除雅典外,重要的還有斯巴達(Sparta),科林斯(Corinth),底比斯(Thebes),亞各斯(Argos)等,都是在這些在今天剖析希臘戲劇中都會出現的地名。到800 B.C.後,城邦中有的貴族階級漸漸的變得很有權利。為了解決這問題,在508 B.C.雅典則聯合各地首腦建立了城邦的民主政治,雖然波斯在490 B.C.和480 B.C.時兩度派遣大軍遠征雅典,先後都由雅典領導的希臘聯軍擊敗。當時由於經濟繁榮及思想自由,所以文藝非常活燿,戲劇也發展到高峰。 但到梅南德 (Menander,342-291B.C.)和希臘新喜劇(new comedy)時, 先前亞里士多芬舊喜劇(old comedy)所顯現的活力已從喜劇中完全消失。這可能是因失去了政治的自由原因, 自從雅典在 404 B.C.被迫投降斯巴達,這樣的結果就可預測到。因為在 338 B.C.時,雅典被馬其頓人(Macedonians)征服時,所有的公開集會和慶典(包括戲劇)都嚴格的受到監督。事時上從來也沒有喜劇可以在獨裁者下興盛過,亞里士多芬活力的衰退很可能是政治因素而不是藝術才能的問題。

三、悲劇的起源和宗教節日:

悲劇(tragedy)這字的字源就是”goat song”(山羊之歌)的意思,現在人認為其起源可能是當時的合唱團(chorus)為了得到一隻山羊為獎品,或他們圍著在將要犧牲的山羊載歌載舞的一種活動。在亞理士多德的「詩學」(Aristotle’s Poetics) 中說明悲劇是由讚美酒神的歌舞(dithyrambs)所演變而來。這種讚美歌舞是用來榮耀使人豐饒而多繁殖的酒神戴奧尼索斯(Dionysus)而設。

在希臘的神話中, 戴奧尼索斯(Dionysus)是天帝宙斯(Zeus)和凡人賽米莉(Semele)的兒子,但他為好色之半羊半人的色特(Satyrs)養育, 成為希臘之酒神及豐饒繁殖之神。後來在傳說中,又有戴奧尼索斯被殺死後、又復活的故事,因此使他的精神宗教化,使他和四季的運作或人之出生、 成熟、死亡及重生的週期性循環聯繫在一起,後來更和藝術及戲劇等產生了著密切的關係。

傳統上,希臘人每年都在不同的的宗教節日有集會或表演來榮耀不同的神祇。在公元前五世紀時,為了宗教節日,一年中至少有兩次演出戲劇的機會。其一是每年三、四月間,在雅典之戴奧尼斯亞城 (City of Dionysia),為了要紀念及褒揚戴奧尼索斯(Dionysus)的到來,慶祝好幾天。另外就是在一、二月間時,在南納亞(Lenaia)處,紀念酒神南納克斯(Lenacus),(後來酒神南納克斯,即戴奧尼索斯, 也即羅馬的巴克斯 (Bacchus), 這節日比較鄉土,容許更多的措辭和表情的自由。後來漸漸在南納亞斯的遊行及表演和喜劇結合在一起, 所以在喜劇中常常有自由取笑或嘲弄雅典的政治和政府官員的表演。

在534 B.C.時,在雅典之戴奧尼斯亞城 (City of Dionysia)設立了悲劇節,以便選出最好的悲劇。到501 B.C.,每劇作家在比賽時, 必須要展示三齣悲劇及一齣色特劇(Satyr play),合稱「四聯劇(tetralogy)」,其中三齣悲劇可有相同或不同的主題。一個參與的劇作家每次要花一整天來競賽。到了487-486 B.C.後,有五個喜劇家也來參加競爭。到432 B.C.,當喜劇作家減到三人時,則與悲劇家合併同天演出競爭,一個四聯劇在上午演出,一齣喜劇在下午演出 。

在500-400 B.C. 就演出了上千齣悲劇。至今保留的只有三個劇作家的31部作品。其中,最早有劇作保留下來的劇作家,是艾斯奇勒斯 (Aeschylus)(532-456 B.C.), 他在499 B.C. 開始參加在戴奧尼斯亞城(City of Dionysia)的比賽,現存的99個劇目中,僅有7劇本仍存。蘇弗克里茲(Sophocles) (c.496-406 B.C.) 則寫過125齣戲,也僅留下七齣。而尤里匹蒂斯(Euripides,485-406 B.C.)在他寫的約九十齣戲中,尚存有十八齣。在舊喜劇(Old Comedy)作家中,亞里士多芬(Aristophanes,445-385B.C.)所寫的四十齣戲中,現存的也只有七部。

四、了解希臘戲劇必備的基礎知識:

要了解希臘的戲劇,不是一件容易之事,因為其起源可能與神話和宗教都有密切關係;其劇情中許多故事,又常出至荷馬的《史詩》 (Homer’s Epic);而劇中最重要的理念又涉及亞理士多德的《詩學》(Aristotle’s Poetics)。因此我們如要了解希臘戲劇,必須要對希臘的神話,荷馬的《史詩》及亞理士多德的《詩學》有相當的基本知識。

l. 對荷馬的《史詩》的了解:

荷馬的《史詩》中分為《伊里亞德》(Iliad) 和 《奧德賽》(Odyssey)兩部。《伊里亞德》(Iliad)是由伊林姆Ilium城(即古特洛伊城Troy )而得名。其中追述亞該亞的(Achaean)王子們攻打特洛城的戰爭時,是因為要幫忙門納雷阿斯(Menelaus) 強回他被特洛的王子派利斯(Paris)奪走的妻子海倫(Helen);最後,特洛城被攻陷、海倫也被搶回,故事才結束。而《奧德賽》(Odyssey),則述說希臘伊色加 (Ithaca)的國王奧德賽斯(Odysseus) 勇士,當他打敗特洛(Troy)後,在回到本島與他的愛妻潘尼洛波(Penelope)之前,他曾在外漂流十年中所遭遇的冒險故事。至今,這兩傳說,都在希臘戲劇中出現。

2.對希臘的神話的了解:

根據一般學者的後考証,到希臘悲劇時期(公元前五世記)後, 學者們才開始探討故事中,神人的外在關係及其內在的理念。公元前八世紀希臘詩人海希奧德(Hesiod)作有《新統記》(Theogony)一書,有關世界的肇始及眾神系譜的故事。據其所述, 先有Chaos (渾沌)為最古老的神 ,再順序有 Darkness(黑暗), Light(明亮 ),Day(白天), Earth(大地), Heaven (天國),及廿個 Titans (泰坦神族); 而其中之二為克羅納斯及莉雅(Cronus and Phea)是十二個 奧林帕斯諸神(Olympians)的父母, 接著有 諸神(the deities),再就是 英雄(heroes) 或半神(demigods),和一些對人類有貢獻者(the contributors to mankind)。最後才是神話中有名的家族。我們立刻在這次戲劇中要討論到的,例如有艾流斯(Atreus)家族及來阿斯(Laius)傳奇等。

有關希臘的神祗最重要的至少有三大特點:

1. 希臘之神們已被人格化了, 他們的個性和人性一樣,有愛有恨;

2. 對人有時敵對或攻擊, 但如供奉他們或為他們犧牲、祈求,人們就可能得到他們的幫助;3. 他們自己的命運和人一樣的不可預測及不確定,有時眾神之間也有不公平的事發生。 一個人雖可以靠努力而提升自己,但神人的和諧關係更為重要。尤其在希臘戲劇裡,當人們在苦難中掙扎時,超自然的力量尤其不可忽視的。

3.對亞理士多德 的《詩學》的了解:

當我們談到希臘戲劇時,一定會提到希臘哲學家亞理斯多德(Aristotle 384-322 B.C.) 所寫的的《詩學》(Poetics)。其原因至少有三:1. 是可考文學批評的開始;2. 文藝復興期大致在15、16世紀,到十八早期時代,也可說新古典文學時期,因文藝復興時代,人文主義的觀念最原始的意義,就是復興及學習古典文學。 如欲對其研究,也要對《詩學》有相當的認識;3. 尤其重要的是到現在為止,如我們要了解希臘當時之生活或研究希臘文學及藝術等,這更是一本必看之書。書中提到戲劇是表現真實的模仿(imitation),如和其他文學、藝術相比,戲劇更有能使心靈和諧及昇化的力量,最後目的是用這力量來塑造一個理智和感情能合而為一的,不偏頗的「整體人」(total man)。

但在《詩學》中所提到上述的一切,並非抽象的美學觀念,而亞理斯多德是從實際觀察希臘戲劇而找出來的一些慨恬性的規則和原理。王士儀教授在2003年曾箸有亞理斯多德「創作學」譯疏,他把Poetic一書譯成《創作學》是因為亞氏將既有的創作歸納出創作的原理(見王書其序);其實這種譯法很好, 尤其英文的詩人(poet)一字,希臘文是poeietes就是創作者(one who makes)的意思。只是為了大家討論方便起見, 我仍用多數學者慣用的《詩學》二字。

在《詩學》中,亞氏把戲劇「質」{quality)等方面分為六部分:情節 (plot)、人物 (character)、措辭 (diction}、思想(thought)、展示 (spectacle)、音樂 (music),其中又以情節為最重要,這可說是戲劇批評的開始。而在「量」(quantitative)的部分, 則又分為前言(Prologue), 兩段合唱舞蹈間的部分之插入事件(Episode)),及結尾 (Exodos),而合唱舞蹈(Choric song) ,在一事件(Episode)之前及後又有Parodos, 及Stasimon 之兩種唱法 。這些分段的方法以後便演變成後來的舞台上分成「幕」之開始。

《詩學》中尤其重要的是其有關悲劇的悲劇理念。柏拉圖(Plato c.427-345 B.C.)在他的《公和國》(The Republic)一書中,提到藝術家、畫家和詩人雖都是模仿者,但唯悲劇更可使觀眾,對劇中不幸者產生同情及對荒謬者(the ridiculous) 引起憐憫。 亞氏在《詩學》中因要加強柏拉圖對藝術中對道德的看法,他更提出在戲劇中有塑造健全思想的功用(formative effect),這正可吻合希臘人相信藝術有領導心靈(psychagogia)及培養人品格之能力。

為了補足柏拉圖對悲劇可以使人格健全的看法,亞理士多德更提出一種悲劇理念, 那就是觀眾在欣賞悲劇中,如能產生「憐憫和敬畏」(pity and fear)的感情後,可能得到所謂”洗滌或淨化”(Katharsis)的功用。有關這悲劇理念,在漢米敦(Edith Hamiton所著的 《悲劇的理念》(The Idea of Tragedy)中解釋得相當清楚(已由曾珍珍於1984年在他的《希臘悲劇》中翻譯)。漢米敦認為悲劇要能 寫出一個人所受的苦楚,能達到此人心靈上所能承受苦難之最大的極限,大到令觀眾震懾的地步,才能使觀眾產生「憐憫和敬畏」及帶給他們特有的的尊嚴和意義,這樣的戲劇才算是悲劇。因此例如::易卜生 (Henrik Ibsen)的《群鬼》(Ghosts)中 ,雖談到愛芠夫人(Mrs. Alving)的 丈夫因 婚外情而帶給兒子及全家的一連串不幸的災難或天罰, 雖引起憐憫和同情,但不能算大悲劇。相反的, 如 《普洛米修斯》(Prometheus)一戲中,述說普氏為偷聖火給人類而叛背神及宇宙中一切力量,因而遭受到一種鷲鳥喙肝的痛苦,則是悲劇;又如在《安蒂岡妮》(Antigone)中,安蒂岡妮寧可勇敢就死,不願其兄暴死曠野的受難,才是悲戲。因為看完這些悲劇後可使人產生「憐憫和敬畏」的感受,同時因此可塑造人性和提昇和尊嚴。

此外《詩學》中更提到一些用以了解希臘悲劇的,同時我們下面會討論到的,重要的詞語:例如,「三一律」(Three Unities),-- 即一個故事(one story),發生在一天(one day)之內,和在一地點(one place); 「著手點」( point of attack)(即指故事發生的時間);還有屬悲劇人物的 「悲劇瑕疵」 (tragic flaw)」;「憐憫」與「敬畏」(pity and fear)」; 「淨化作用(Catharsis)」及一種在劇情內部結構能產生連貫的“可能性” (Probability),等等。 將在以下討論各劇情時討論。

五、希臘悲劇三大作家

l. 艾斯奇勒斯(Aeschylus,約523-456 B.C.)及其作品:

艾斯奇勒斯 (Aeschylus)在525 B. C. 出生於雅典之伊流西斯(Eleusis)區的一個相當顯要的家庭。他從年輕時就參加悲劇比賽,第一次參加戲劇比賽是在499 B.C.,而第一次獲獎是在484 B. C.。他一生寫了約90個劇本 ,現僅存有7齣完整的悲劇。在485 B.C.演出的《奧瑞斯特斯三部曲》(the Oresteia)是他最後一次得獎。455 B.C. 他在西西里島(Sicily)去逝。《奧瑞斯特斯三部曲》中含有《阿格曼儂》(Agamemnon)、《祭奠者》(The Libation Bearers),以及《佑護神》(The Eumenides)三個完整的劇本。但彼此,如連環小說一樣,又連貫成一個更大整體的故事。

根據荷馬史詩之一的「伊里亞德」,在艾斯奇勒斯(Aeschylus) 所寫的《亞格曼儂》Agmemnon一戲中 , 則談到當亞格曼儂從特洛城(Troy)一返國,便被妻子克麗黛娜(Clytemnestra)及其情夫伊基瑟斯(Aegisthus) 所殺一事。大體上還是依循著荷馬史詩的故事。

《奧瑞斯特斯三部曲》涉及在神話上阿垂阿斯(Atreus)家族中三主要成員,即阿格曼(Agamemnon), 克麗黛娜(Clytemnestra)及奧瑞斯特(Orestes)的傳奇故事。在這傳奇中,阿垂阿斯家族中的阿垂阿斯(Atreus)及塞厄斯堤斯(Thyestes)都是皮羅朴斯(Pelops)的兒子,而塞厄斯堤斯(Thyestes)強暴親嫂,為了報復,阿垂阿斯(Atreus)殺烹二侄子,誘其食之,然後告知。弟驚懼逃亡,死前將報仇之事交給兒子伊吉斯撒斯(Aegisthus)。這些罪惡的詛咒(curse)在神話中又變成了戲劇中問題的徵結,造成了冤冤相報的惡性循環。也是阿格曼儂(Agamemnon)和門納阿斯(Menelaus)兩兄弟的贖罪,因為他們都是阿垂阿斯的子孫。

到阿格曼儂(Agamemnon)成為雅典最有權威的國王時,開始一切還順利,直到其弟門納雷阿斯(Menelaus) 希臘最美麗的妻子海倫(Helen)和特洛(Troy)的王子派利斯(Paris)私奔後,門納雷阿斯要求其兄整軍攻打特洛(Troy)以奪回海倫。 當時在奧利斯(Aulis)港灣城,匯集了廿七隊遠征軍和1116隻船,預備進攻特洛。 但因司貞操之神亞特密絲(Artemis)的反對,逆風大作,大軍不前、紛爭不已。直到占卜者卡爾卡斯(Calchas)向亞特密絲懇求,所得的結果是要Agamemnon犧牲其女兒為祭品以平熄亞特密絲怒氣。阿格曼儂經內心強烈掙扎後,還是把女兒當了祭品,軍隊才順利啟航。但也因這愛女被殺之事,使其妻克麗黛娜(Clytemnestra)和阿格曼儂結下了不解的冤仇。這冤仇等到阿格曼儂在十年苦戰後,特洛伊終被征服,歸航回家後,克麗黛娜才有報仇的機會。

在三部曲中的第一部《阿格曼儂》(Agamemnon)中,講的是阿格曼儂得勝回朝後,遭妻殺害的原委。她的同謀是替父報仇的伊吉斯,在阿格曼儂離家遠征後即與其妻同居,於是趁其回國之日予以殺害。該悲劇的高潮是阿格曼儂是剛回家即在浴缸被謀殺之慘死。如按亞理士多德的理論,這悲劇能引起我們「憐憫」是因為阿格曼儂的不幸,是阿垂阿斯(Atreus)家族連綿數代所遭受冤冤相報不幸之一,是不能避免的,一切都是被神意安排的結果。而神對阿格曼儂的復仇使觀眾感到「敬畏」;世界上很多事都不能預測,但常有長遠而複雜有因果關係,所以我們不能不多考慮別人的福利而後為之,一切不能強求。這也許就是能得到,所謂的心靈上之 ”洗滌或淨化”的功用吧。艾斯奇勒斯進一步在此劇中更試圖說明神統治人類一切,而人唯有在痛苦中才能學習和了解神意的宗教意義。在此劇中,由希臘長者組成的唱詩團(chorus)更說明一種關念, 那就是神本是公平正義的,這也可能是這三部曲的主題。也說明神會用「以牙還牙」公平方式來處罰犯罪之人。該觀念,直到第三部劇「佑護神」時,神處罰人的態度才變得比較緩和。

在第二部《祭奠者》(The Libation Bearers)中,主要是述說兒子奧瑞斯特(Orestes) 為父親報仇殺死了母親,隨即受到復仇女神的追逐,瘋狂逃亡之事。該劇中的高潮就是殺死母親的情夫伊斯斯撤斯後再殺死他的母親克麗黛娜的一幕。殺死母親是違反天良的最大的罪惡(a crime against nature)。連哈姆雷特(Hamlet)殺死叔父也未殺死他的母親。但是在劇中, 他殺死母親的原因不僅是因為其父死得很慘,而且因此他自己成為無依無靠的流浪者,尢其艾斯奇勒斯 (Aeschylus)一向有高度的愛國情操,在此劇中他表明父王被殺害後國家變得窮困不堪是不能被原諒的大事,因而奧瑞斯特復仇之罪行還能得到阿波羅的默許。

在第三部《佑護神》(The Eumenides)中,最後奧瑞斯特(Orestes)殺母罪行的解除,但是為了處理對他的控告的智慧女神雅典娜(Athena)建立了法庭陪審團制度。對復仇女神(Furies)控告他殺母的滔天大罪,雅典娜帶領了由十二個公民組成的陪審團來審判。在智慧女神雅典娜的主持之下,建立了公立的法庭和陪審制度,私人間的仇恨從此由法院審判,不能繼續自行了斷。復仇女神本來不服,但在智慧女神耐心的勸導與寬厚的讓步下,使這些原來專為死者伸冤復仇的女神,終於改變成仁慈的佑護之神(本來該劇名Eumenides的原意就是Kind Spirits),他們可以協助維持家庭和國家的秩序和正義。同時雅典娜女神的看法和決定也可看出作者艾斯奇勒斯的愛國情操。由復仇之神轉變成佑獲之神,也象徵著一切都可以以公平、公正的審判來代替「以牙還牙」和私人長期血拼的傳統。因此開啟了一個嶄新的文明的時代。

2. 索發克里斯(Sophocles , 約496-406 B.C.)及其作品:

索發克里斯生於495 B.C.,比尤里匹蒂斯(Euripides)年長約十歲,他去逝時為405 B.C.,比尤氏還多活一年。他在享年90歲中,經歷了雅典由興盛到衰的全部歷程。在中年時曾擔任政府重要公職,但他選擇獻身於戲劇。他共寫了125齣戲,獲獎24次,不過現在保存的只有七齣。

下面要介紹的是蘇弗克里茲(Sophocles)所寫有關伊底帕斯王在底比斯的三齣戲(The Three Theban Plays),其中包括《伊底帕斯王》(Oedipus Rex), 《伊底帕斯在本羅納斯》(Oedipus at Colonus) 及《安提歌尼》( Antigone)。《安提歌尼》是在441 B.C. 演出,當時蘇克里茲大約54歲;「伊底帕斯王」在十四、五年後才演出;而蘇氏90歲逝世,但《伊底帕斯在科羅納斯》是在他死後一年才推出。雖這一糸列的三齣戲都是關於伊底帕斯一生的遭遇,但因為這三齣戲寫作時間相隔太久,所以並不像艾斯奇勒斯三部曲中一樣,三齣戲有連慣的構想和劇中人物個性的一致性。例如,在《伊底帕斯》中和在《伊底帕斯科在科羅納斯》裡,伊底帕斯和安提歌尼二人的個性都不一樣。這故事的順序是《伊底帕斯》,《伊底帕斯在科羅納斯》及《安提歌尼》;而 蘇弗克里茲 寫時順序則為 《安提歌尼》,《伊底帕斯》及《伊底帕斯在科羅納斯》。

(1)「伊底帕斯王」在所有希臘悲劇中,不但得到最多的讚美, 也是「詩學」中談得最多的一齣戲。劇本中故事涉及底比斯(Thebes)及科林斯(Corinth)兩個城邦,時間長達數十餘年。蘇弗克里茲能把《伊底帕斯王》這戲安排在一個地點(王宮前的廣場),用不到一天的時間(從晨至暮),就把它完完整整的呈現,當然運用了「詩學」中所謂的「三一律」技巧。後來在文藝復興的新古典主義時,很多戲劇也遵循和運用這技巧。

這戲用的技巧就是「晚著手點」(late point of attack),因為故事近半才開始,過去的事情則隨劇情的發展而自然滲入。本劇開始時,底比斯瘟疫蔓延,整個城邦的生命面臨滅絕。宗教領袖於是率領群眾到王宮前面,請求伊王拯救。其實愛民如子的伊王,已經派國舅克瑞昂去請示神諭,得到的回答是:瘟疫的原因,是因為殺前王的兇手至今尚未逮捕歸案。伊王立刻進行調查,所查出的事件愈來愈早,早到在他出生之前的神諭,預言他長大後會弒父娶母。在查詢到最後水落石出時,王后已確定現在的君王丈夫,就是自己當年丟棄的嬰兒,王后隨之自縊身亡。他給自己比死亡更為痛苦的懲罰,刺瞎了雙眼後,要求被放逐,無衣無靠流浪天涯。

到十九世記時,奧國精神病理學家佛洛伊德(Sigmund Freud,1836-1939)時,他把戀母情結稱之為「伊底帕斯情結」(Oedipus complex)。但如知道伊底帕斯這故事之人,就知道該名稱是一「誤稱」(misnomer)。

但另一方面,伊底帕斯是一個為關心人民,愛民如子,為他們解決問題的國王,但也脾氣相當急躁,個性也很自負,正如他的父親一樣。在劇中他自稱他在三叉路口,因生氣”殺死一老人。因為他不是一個完人,一定有一些人性的缺點, 這些弱點就是《詩學》中所謂的「悲劇性缺陷」(the tragic flaw)。在《詩學》中提到,如一個道德脾氣等都完美無瑕的人,如他的遭遇是由幸運到災禍,這不是悲劇,不能引起同情,相反的只能侵人感到不公平而可怕。但如一個非常壞的人,他下命運從好到壞,也不能得到同情,因為他是活該的。在這戲中,伊底帕斯已盡了他最大力量做好國王,仍受厄運安排得到如此下場。甚能不使我們有「憐憫和敬畏」(pity and fear)感受呢? 同時每個人的一生,不管他是聰明或愚笨,都不能預知將來,人只能好自為之,才能心安意得,也許就是所謂情感或精神上的「淨化」(Catharsis) 吧。

(2)《伊底帕斯在科羅納斯》(Oedipus at Colonus)是蘇弗克里茲(Sophocles)最後寫的一個劇本,寫於他406B.C.去世前不久,卻在他去世之後一年才演出。但這劇中的故事卻發生在《伊底帕斯王》和《安提歌尼》兩劇之間。 其劇情的大意 為伊底帕斯王自我放逐後,到達了底比斯鄰近的科羅納斯聖地,此處正是他註定要安葬的聖地。(此地也是蘇弗克里茲出生之處。)其統治者為雅典有名的希修斯(Theseus)國王,當他和伊底帕斯交談後,他認為伊底帕斯的罪行是命中所註定而非其自為的,因此其遭受之痛苦是過份的,故願接納為他的客人和朋友。這天伊底帕斯自知大限已至,於是在復仇女神秘密的橄欖園之前,請求謁見了雅典國王,祝福他和他的城邦,並安排自家身後之事後,然後飄然隱退。根據信使的報導,他在最後沒有悲傷、沒有病痛、離去時雷聲轟隆充滿神祕。蘇弗克里茲在這劇中似乎說明人雖無法完全了解的宇宙裡的很多事,但仍不免有好人好報的正義存在,和給與人性高度的評價和尊嚴。

(3)「安提歌尼」這是有關蘇弗克里茲家族傳說中最後一齣戲,但卻是他三齣戲中最早寫的一齣。此劇也用了「晚著手點」的寫作技巧。因為故事開始時底比斯(Thebes)和亞各斯(Argos)的 戰爭已結朿,而且伊底帕斯的兩兒子:伊替克利斯(Eteocles)及波利來色斯(Polynices)兩兄弟也因爭王位,雙雙征亡戰場。克瑞安(Creon)現為底比斯的國王,他下令不許任何人埋葬波利來色斯的屍體,因為波利來色斯曾引進亞各斯(Argos)敵軍來攻打底比斯;而他卻決定要給伊替克利斯榮燿的安葬,因他為國犧牲。但安提歌尼(Antigone)公然違抗其叔父克利安國王的命令,企圖去埋葬波利來色斯。因為她認為死人不入土是有違天命之事。但她因不遵守國家的指令而被判處死刑於地窖中。同時因克利安的兒子海茫(Haemon)已和安提歌尼訂婚,向父親苦苦哀求,而克利安不但不願取消法令,而且責罵其子。最後還是害怕泰瑞色斯 (Teiresias)的不祥的預言及警告。克利斯倉促趕入地窖,欲去釋放安提歌尼。但海茫已早一步衝去地窖,他見安提歌尼已自縊,他也用其佩劍自殺身亡。最後王后為其子悲哀過度也自殺。克瑞安完全崩潰的面對自己的悲傷的孤寂。在這劇中,克瑞安的命運比安提歌尼更可怕,而且他的事件佔了這劇很大的篇幅,但安提歌尼卻使他黯然失色。他可怕的命運是因為他對天理的不尊重,及對安提歌尼過份粗魯及嚴苛的判決,因此該結果也帶給安提歌尼一些正當性(justification)。安提歌尼在這戲中的表現, 使我們產生一些有爭論的觀點,人為的法律和天理法則的對照,專橫武斷的命令和出自良心的考慮間的對比。那就是,如安提歌尼個性之悲劇性缺陷的“不服從”是因為她對天理法則的看法,而在她盡最大的努力後,她所得的是如此下場,觀眾看完此劇後我們就不得不對她產生「憐憫」,及對她為正義而犧牲產生「敬畏」了。如我們能想到自己應如何選擇,如何才能得到人性的尊嚴,這也許就是精神上所得到的「淨化作用」吧。

3.尤瑞皮底斯(約485- -406 B. C.)及其作品

他是古典希臘悲劇的最後一位大師,他從30歲起就編寫劇本,總共寫了92個劇本,僅演出了88齣戲。當時在他參加了多次比賽中,只得勝過四次,因為他創新而非正統的劇本,並沒有得到很多觀眾立刻的偏愛。但顯然的在他死後(公元前四世記後),他變成了三大劇作家中最受歡迎的一位。約在408 B. C.時,他到馬其頓(Macedonia)阿奇納斯王(King Archelaus)的王宮中工作,到406 B.C. 死於該處。 現在保留完整的劇本有18齣。在劇中呈現的多為實際的心理分析,和內心真實心情的描述。他不寫傳統的名門世家或英雄事蹟,但把劇中角色的個性提升到非常重點的地位。他雖沒有對神或超人有系統的陳述,但他好像相信有他們的存在,而且他們和人的問題有相當適切的關連。下面將介紹他兩部有關女性的巨作。

第一部是《艾薩蒂絲》(Alcestis)。這是尤瑞皮底斯現存劇本中最早的一齣戲。他在483 B.C.參加悲劇比賽時,這是「四聯戲」中的第四個節目。照規則「四聯戲」是由三悲劇加上一個色特劇(Satyr-play)組成,而尤瑞皮底斯把此劇當成一「悲喜劇」(Tragi-comedy)劇來參加。因為它雖有悲劇色彩,但加上喝醉酒的海克立斯(Heracles)及一個快樂結局,也離色特劇之特色不遠而被接受演出。部分劇情為民間故事,但細膩的心裡描述則為尤瑞皮底斯的創作。在此劇中,埃得曼斯(Admetus)為塞沙利(Thessaly)之國王。當時天帝宙斯(Zeus)因細故不滿其子阿波羅(Apollo),將他遣送到埃得曼斯(Admetus)家中為僕人,主僕間建立了良好關係。當阿波羅服役斯滿時,得知埃得曼斯(Admetus)中年即將去逝,於是阿波羅向命運之神(Fate)請求, 命運之神同意暫緩埃得曼斯(Admetus)離開入世,如果他能找到一人代替他去死的話。結果除了其妻艾薩蒂絲(Alcestis)外,父母親友無一人願意。其妻尊嚴而安祥面對死亡,只有在臨死前看見自己兒子時她稍有難色,這也是非常合情和理現象。她態度的堅忍、剛毅和其夫埃得曼斯的懦弱,和他父親的膽小求生形成尖銳反比。後來海克立斯(Heracles)到來,因同情艾薩蒂絲,便和死神苦鬥才將她救回。這就是「詩學」中所謂的「deus ex machina」,但這技巧是用出於意外、而非自然方式的外界力量來解決劇中不能解決的難題。一般在戲劇中實在沒法解決問題時才用它來達到目的。

該劇最重要是艾薩蒂絲的自我犧牲和忠實個性的描寫,但對這些願意接受別人犧牲而得到利益的人呢?其夫埃得曼斯在劇快結束時,因感到他的自私和卑劣,他就用衣服蓋著他的頭,如台灣電視上那些蓋臉的犯人一樣,這也許已表明了尤瑞皮底斯的看法吧。

第二部在此要介紹的是《米底亞》(Medea)。該齣戲在《艾薩蒂絲》(Alcestis)一戲演出七年後(431 B.C.)公演。尤里匹蒂斯在此劇中用了希臘傳說中傑森到科基斯(Colchis)去尋找金羊毛的故事。但他和上齣戲一樣,劇情著重在人物個性的心理分析。

傑森的叔父皮里艾斯(Pelias)篡奪傑森父親的王位,但答應如傑森能到科基斯把金羊毛取回,王位即歸還給傑森。到了科基斯,其具有魔法的公主米底亞愛上了傑森,為了協助盜取金羊毛她不惜欺騙她父親,和殺死她的兩個親兄弟。但奪取金羊回到科基斯宮廷時,其叔父背信,米底亞生氣時就想設計置他於死地,但未成功。她和傑森及兩個兒子一同逃到科林斯(Corinth),當時的國王是克瑞安(Creon)。

這戲也用了「晚著手點」的手法。戲劇開始時,傑森剛離開米底亞要和科林斯的公主格勞絲(Glauce)結婚。米底亞發誓要對傑森、公主格勞絲及克瑞安報復。國王克瑞安為了保獲他的公主女兒,打算驅逐米底亞和二子出境。但她要求克瑞安答應讓她緩離一天。同時鄰近的雅典國王,基於傑森的不忠而同情她,並同意提供雅典讓她避難。於是她佯裝與克瑞斯和解,並同意離開科林斯,只請求國王讓兩兒子留下。但在最後一天時,她叫二子把有毒的金冠和長袍禮服送給公主為結婚禮物。當其毒性大發,克瑞安及公主都死於非命。當傑森趕到時已太晚,她已殺死二子後,乘飛龍離去。

劇中最為生動的地方是人物心裡的描述。傑森曾自我辯護說他之所以要和格勞絲結婚,是會使他自己確保他的地位,這樣才可以使米底亞和孩子們有一個安穩的新家。但米底亞不相信,同時她也不可能和另外女人分享傑森的愛,尤其回想以前,為了傑森要金羊毛而殺死了她的父親和兄弟,而現在反被傑森遺棄。她對傑森由極端的愛變成了極度的恨 ,從她的個性和以往的經驗看來,她這樣極端的行為是可以想像得到的。也許尤里匹蒂斯最後讓她乘龍逃走,一方面她有魔法, 一方面可能是作者給被叛的她之行為一些正當性(justification)吧。同時在米底亞專一而強烈佔有的愛恨之下,造成如此之大悲劇,帶給我們讀者或觀眾的,除無限的「憐憫」、「恐懼」外,還有一些警惕性的「淨化」(pity, fear and catharsis)。

六、總結

以上我們介紹了希臘的三個古典悲劇家,各選了一些代表作品來討論。在艾斯奇勒斯描述神話中有名之艾流斯家族(House of Atreus)的「三聯劇」,其中包括的《有阿格曼》、《克麗黛娜》及《奧瑞特斯》都是復仇女神導致的冤冤相報,血債血償,直到在智慧女神耐心的勸導下,這些原來專為死者伸冤復仇的女神,才改變成仁慈的佑護之神。可見艾斯奇勒斯最大的興趣是在宗教和神學上,他雖談到人所發生的一些事情,但其重心和目的似乎在闡明宗教和神的重要性。而在蘇弗克里茲所撰寫的《伊底帕斯》,《伊底帕斯在科羅納斯》及《安提歌尼》底比斯三劇中可見到作者對生命的看法:人在命運主導下,還可盡量作自己的選擇,但天意和永恆的法則是不會改變的。而蘇弗克里茲似乎更一直不斷的在注意天意和自己之間等互動。最後在尤里匹蒂斯的《艾薩蒂絲》及《米底亞》二戲中,我們看見他所有興趣研討的是人的心理狀態和他所面對的複雜問題。所以我們可說蘇弗克里茲是在艾斯奇勒斯和尤里匹蒂斯之間,他對人生的看法比較有啟發性,有深度和廣泛性。無論如何,他們三位大師對西方文學的影響是至高而有不可超越的地位。

最後總括今天所講的。簡短來說,有下列幾點:

1. 因悲劇起源可能與神話和宗教都有密切關係,因此我們如要了解希臘戲劇,必須要對希臘的神話有些認識;.其劇情中的故事,又常出至荷馬的史詩 (Homer’s Epic) ,對荷馬的《史詩》也要有些了解。最重要的悲劇理念又涉及亞理士多德的《詩學》(Aristotle’s Poetics),因此對《詩學》要有相當的基本知識。

2. 有關希臘的神祗,是最重要的是希臘之神們已被人格化了。 人雖可以靠努力而提升自己,但神人的和諧關係更為重要。尤其在希臘戲劇裡,當人們為苦難掙扎時,神力量尤其不可忽視。

3.希臘悲劇並不是要看悲慘、可憐的故事終場。這些劇本的態度是嚴肅的,是要在欣賞後,我們的心靈有所提升。而其過程是從欣賞好的悲劇中會自然產生「憐憫」與「敬畏」所得到的「淨化作用(Catharsis)」。已在前一一討論。

(雅典在第四世紀失去自由與民主之後,「新喜劇」(New Comedy)取代了悲劇的崇高地位,但喜劇作家往往要有相當的機智,才能幽默的使觀眾看見自己的另一面,才能以娛樂方式反應社會、了解人性和改變人性。下次再分析喜劇。)

1樓. ^^2008/05/28 19:58小小的問題

1樓. ^^2008/05/28 19:58小小的問題

我記得Medea的故事

Medea有成功殺死Pelias不是@@?