2020年1月24日遊「和歌山城」,當時雖然已經知道疫情,但沒想到會是百年一遇的一場疫情,也沒想到這趟可能是今年唯一的日本遊。立夏已過,日本疫情未平,暫時無法踏上遠方的日子,就用書寫再遊日本吧!

近世城郭「和歌山城」位於和歌山市中心,在2006年時選入「日本100名城」,因位置就在虎伏山上,又稱「虎伏城」,與愛媛縣松山城、兵庫縣姬路城合稱日本「三大連立式平山城」。「連立式平山城」出現在1596到1615年築城極盛期中,是指城郭建造在低海拔丘陵地,大小天守以渡櫓連接且並立於山丘上,而其餘一之丸、二之丸則位於平地,其目的在於強調實戰,強化守備。平山城同時具備山城的堅固以及平城的面積廣大、便利性等優點,防守形式複雜,但防備也特別嚴密。而比起其它著名的天守閣,和歌山城的三重三階天守閣高23.42公尺,並不高,但連立式的大小天守像一頭伏虎,趴伏在海拔48.9公尺的虎伏山上,遠觀仍然頗具氣勢與威嚴。

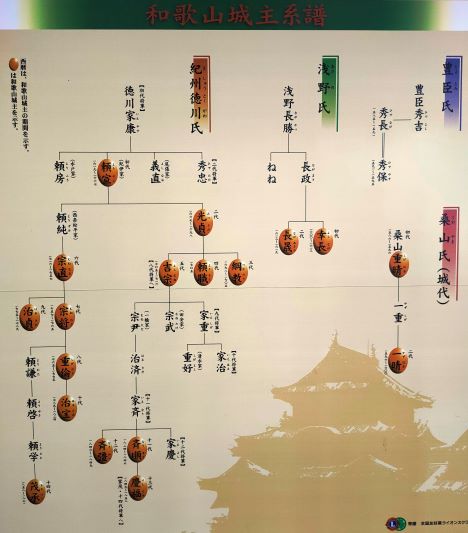

1585年,豐臣秀吉平定紀伊國 (伊紀征戰)後,命弟弟羽柴秀長在紀伊半島西北紀之川河口、瀨戶內海一角的「若山」建和歌山城,當時負責建造的是築城名人藤堂高虎,1586年完工後,因秀長的據點在大和郡山,所以由家臣桑山重晴代為管理(1586年,俸祿3萬石)。1600年關原之戰後,立下戰功的東軍淺野幸長入主,俸祿37萬石,1619年淺野氏轉封到廣島,和歌山城改由德川家康的十男賴宣入主,成為紀伊國和歌山藩55萬石藩主,此後紀州德川氏始終治理著和歌山城所在的紀州藩,直到明治維新、廢藩置縣為止。

紀伊、尾張、水戶並列為德川「御三家」,因為「御三家」分別由德川家康的十男賴宣、九子義直、十一子賴房三個兒子傳承,所以其子孫都有繼承將軍的資格,地位上尾張德川是三家之首,其次是紀伊與水戶(水戶德川是三代將軍德川家光提升進入,嚴格來說並無將軍繼承權),但只有紀伊藩的第五代藩主吉宗和第十三代藩主慶福,分別成為幕府第八代將軍德川吉宗和第十四代將軍德川家茂,是德川御三家中唯一有藩主成為征夷大將軍的一家。明治維新後,紀伊家成為華族(侯爵),現任紀伊當主是第19代的德川宜子,宜子為建築設計師,因獨身無子,所以紀州德川家可能會面臨無人繼承的斷絕危機。

順帶一說,說到築城,我們都會想到加藤清正,但其實藤堂高虎深受家康信任,一生參與過35次、28座城的建造,築城數量和規模都超越加藤清正,也擅長海城建築,而高虎的築城能力跟出身近江南部,臨近善於築城、土木工事的穴太眾有關。

御三家時代的和歌山城規模非常龐大,當時外護城河紀之川流經山城北部,為天然的護城河;虎伏山上的西頂是天守郭、東頂是本丸御殿;北面山腳是二之丸、御橋廊下是西之丸;西面與南面是砂之丸;南面山腳是南之丸。可知現在的面積只有極盛時期的四分之一。1846年時,和歌山城因雷擊引發大火,除了大小天守,御殿本丸等主要建築物全部燒毀;1871年廢城令頒佈後,和歌山城許多建物都都遭遇拆除解體、移作它用的命運;1935年和歌山城11棟建築被指定為日本國寶,但1945年「和歌山大空襲」時遭到轟炸全部燒毀,現在的3重大天守是戰後1958年以鋼筋水泥仿古圖重建,屬於「復元天守」。

「和歌山城」是平山城,要登上位於伏虎山上的大天守,有裏坂、表坂、新裏坂三條路徑,我們從砂之丸廣場,經裏坂進入山城,裏坂緩緩而上,十分好走,但過銀明水後,是比較陡斜且蜿蜒而上的石級。沿途吸引我們目光的有,一株約130年的青松、不同的石垣堆疊法、銀明水的石佛、西之丸庭園、御橋廊下、二之丸庭園、紅葉溪庭園等。

石壁可說是近世城郭的特色,而和歌山城初為藤堂高虎所建,之後分別有桑山、淺野、德川三家族入主,經過三個時期大規模修築,築城技法因年代不同而有差異,因此有三種不同的石垣結構,愛觀察石材、石壁與堆積方法的我,沿著山道一路細瞧石垣壘砌和石材。

在二之丸庭園前的石塊是未經加工堆疊而成的「野面積」,為豐臣、桑山時期的壘砌法,石塊是從岡公園和和歌浦等地採集而來,這種綠色的石垣是紀州特産Green Schist(學術上歸類為綠泥片岩)。

敲打接,為淺野時代和德川時代採用的壘砌法,修築將石塊表面進行簡單加工後,與接縫的小石頭一起壘砌,石頭是和泉砂岩,採自友之島採石場。

切整接,德川時代的壘砌法,把石材進行精密加工後壘砌成比較陡的石牆,石塊是熊野花崗斑岩。

據調查這裡一共有2100塊以上、170種不同種類的的石塊。

裏坂路走沒多久,會看到二道面對面的石階,現在這裡引人注意的是攀爬的樹根。

但其實這是攀登上石壘的「合坂」。「坂」在防備上為重要的處所,有雁木和合坂二種,可以讓大批城兵一同登上石壘就要建築雁木,城兵人數不需太多的地方則建築合坂,「坂」的特徵是斜度都非常陡急。

途經山道中段,路旁有一座「銀明水」水井,這是做為本丸日常用水及籠城時的緊急用水,城內類似的井口約40餘座。順帶一提,或許因石塊不敷應用,這段石垣混入不少轉用石,且多來自安土城、福知山城,而「銀明水」旁的石佛轉用石,是取自寶篋印塔臺石,石佛經常會和墓石、五輪塔和石棺等一起出現,這些石材可能是取自寺院或舊領主的墓地,被認為具有宣示權力或象徵權力輪替的目的。

二之丸庭園位在和歌山城的北側,在德川時代是「二之丸御殿」,為藩之政廳及藩主生活的場所。由於「本丸御殿」在伏虎山上,又窄又不方便,因此除初代藩主德川賴宣,與第14代藩主德川茂承以外的藩主都住在二之丸御殿,二之丸區分為表向、中奧、大奧,表向是治理藩政的居所,中奧為辦公起居的處所,大奧是藩主生母、正室、側室和女官的住宅。1885年曾把一部分的二之丸御殿移築至大坂城,可惜於1947年的大坂空襲中燒毀。

從二之丸可以通往日本少見、城郭少有的傾斜式橋樑「御橋廊下」(2006年重建),是德川時代為方便藩主、侍從和奧女中來回二之丸及西之丸而架設的橋。

橋身依地勢而建,西之丸側較二之丸側低,由於有11度角的傾斜度,所以鋪上層層木地板防滑(要脫鞋有點難走)。為了可以遮風避雨和避免從外面看到內部,廊橋設計成房間式樣,上方覆有屋頂並在兩邊橋身設置木牆,木牆開有格窗讓光線進來,也同時可以欣賞外面的城濠景觀。

走過御橋廊下就到德川賴宣興建的池泉回遊式城郭庭園「紅葉溪庭園」(1973年重建),庭園使用紀州青石,沿著虎伏山的溪谷地形設計,環繞的溪流為內崛,池塘中建置有大名賞庭品茶的「鳶魚閣」,鳶魚名稱取自詩經大雅旱麓篇的「鳶飛戾天,魚躍於淵」,為日本國家指定文化財、史蹟及名勝。在紅葉溪庭園旁有一間數寄屋造「紅松庵茶室」,是和歌山出身的日本經營之神-松下幸之助捐錢所建,「紅松庵」取其「紅葉溪庭園」第一字,及「松下」的第一字命名。」

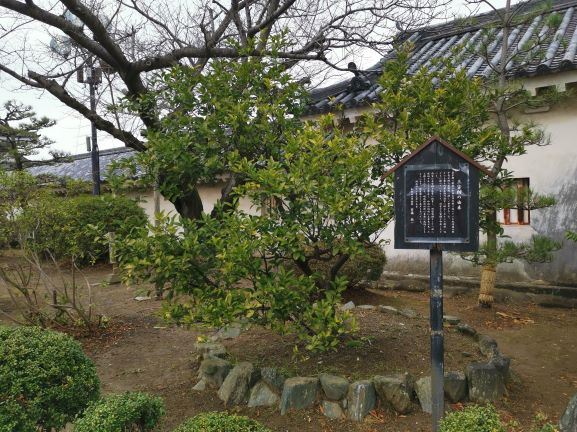

一提到南高梅、白桃、蜜柑、柿、梨、巨峰葡萄,就會想到和歌山,也因為水果產量多且品質優,和歌山素有水果王國之稱,我們在城內看到的紀州梅和偶發種三寶柑都是和歌山縣特產。和歌山縣為日本第一的梅子產地,收穫量占全日本6成皮薄、肉厚、核小的「紀州南高梅」又是梅子當中最高級的品種。

「三寶柑」的名稱源自江戶時代,據說原樹種植在藩士野中為之助宅邸中,因為三寶柑非常珍貴,所以放在三方(三寶)獻給德川第十代城主治寶故名,而治寶吃了汁多味美的三寶柑後,竟然頒了「城外不出、栽培禁止」的禁令。三寶柑在台灣稱之為檸檬柑或檸檬柳丁、檸檬蜜柚。

二の御門是進入天守的城門,也是唯一的出入口,因為是用楠木製成,所以又稱為楠門,1945年毀於戰火,1933年重建,門兩旁的石垣為紀州青石。旁邊有二の門櫓門、櫓對面是乾櫓。小天守前面的唐門構造,也是和歌山天守的特色。

天守閣為淺野幸長於1600年興建(一說是1619年徳川賴宣創建),原本是黑板牆,1798年第十代藩主德川治時才改為白牆,1945年因空襲而燒毀,1958年時根據1850年天守重建時的木工水島平次郎後代子孫榮三郎所收蔵的天守圖,並參考「御天守御普請覺張」以鋼筋混泥土重建。現在內部已經沒有古城堡的感覺,反而比較像資料館,一、二階是展示室,展出大量與德川家有關的歷史文物、弓箭、盔甲、短槍、屋敷模型、鬼瓦、鯱等物件。

天守閣頂層有一座和歌山城模型,是根據150年前廢城前所製作的。

三階有展望台,其外圍平臺可以眺望和歌山市區景觀和紀之川。

南邊的風景。

右邊那棟建築物是「縣立美術館」和「縣立博物館」。

東邊的風景。

前面是以前的「本丸御殿」。

北邊的風景。

左邊的棕色建築物是「Daiwa Roynet Hotel」。

西邊的風景。

遠方可以看到「紀之川」注入和歌浦灣。

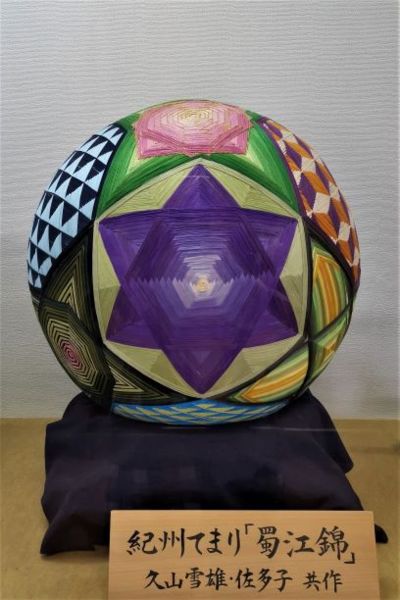

這次在天守閣三階看到「紀州手毬」時有點訝異,因為2019年9月才剛在在松本城下町看到手毬,當地還特別強調是松本傳統工藝(不過據說手毬是紀州地方做得最好),看來手毬應該是日本傳統工藝才是。不過手毬又叫做手鞠,最早起源於中國,唐朝時被遣唐使帶到日本。

在天守閣廣場邊有一面西條八十作詞的「まりととのさまの歌碑」(鞠と殿樣),西條八十是日本文學家、詩人、童謠作家,和北原白秋並稱大正期代表性的童謠詩人,這首童謠的內容是形容和歌山風光及紀州城主參勤交代時的情況,格式律動則有點像一面拍球一面唸或唱的手毬歌。不過知道西條八十的生平,心裡會有一點糾結、一點痛,擅長寫童謠的詩人,怎麼也寫下多首宣揚戰爭的歌曲,大家熟知的「莎韻之鐘」就是由作曲家古賀政男和詩人西條八十創作的。

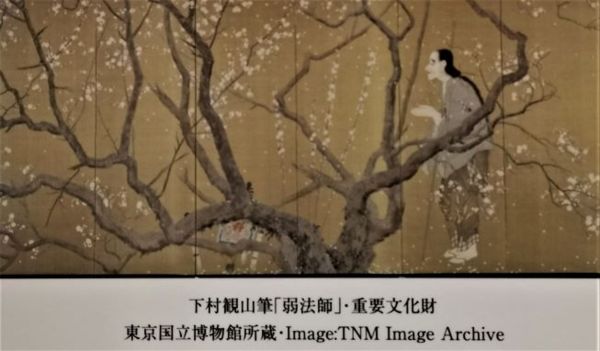

另外,展示在天守閣的〈弱法師〉複製畫,畫中表現的高度精神性、纖細優美、寂靜空氣感皆令人難忘。原作收藏於東京博物館的〈弱法師〉是下村觀山後期作品(1915),是以同名經典能劇為本的創作(重要文化財)。在劇作家觀世十郎元雅的筆下,故事主角俊德丸因父親誤信別人的話而將他逐出家門,流浪行乞的俊德丸因內心痛苦傷心過度而失明,世人就以「弱法師」諷刺他是無用之人。某個春分時分,俊德丸來到大坂四天王寺院,當他向西對著落日作「日觀想」時,在梅花綻放的庭院中,他心中浮上難波的景色,瞬間俊德丸明白「憶想四方,令心堅住,觀日沒狀如懸鼓,閉目、開目皆令明了」的青山萬美在我心中心象。觀山的〈弱法師〉就是表現,俊德丸將輕輕飄落在袖子上的梅花花瓣都視為佛祖施捨的徹悟境界。美術史家滝精一讚揚此作品是明治至大正年間以來最為優秀的作品。

現代日本畫大師下村觀山(1873-1930)生於和歌山縣,下村家是能樂世家,在紀伊德川家擔任小鼓樂師,隨著藩政體制崩解,下村家轉以篆刻為業,因下村觀山自小就展露繪畫長才,所以師從狩野芳崖、橋本雅邦等習畫,他的技法融合狩野派、漢畫、大和繪、江戶琳派、西方繪畫等技法,畫風高雅穩健、筆法獨特。觀山後期崇尚宋、元代古畫,認為宋元畫的樸素淡泊畫風是畫的最高境界。

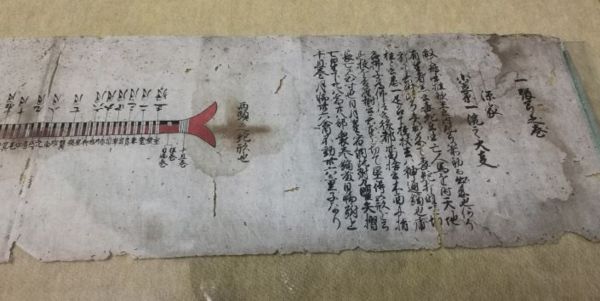

天守閣展示的「小笠原流弓術秘卷」也引起我的好奇心。弓道(弓術),為日本古武術之一,起源於中國儒家,禮、樂、射、御、術、書「六藝」中的"射",即射箭術。射箭傳入日本後,在日本神道教與中國禪學的影響下,弓術,上升到「道」的境界,因此弓道又被稱為「站立的禪」。現存的弓道流派有小笠原流、日置流、本多流、大和流等,這些流派又可區分為以小笠原流為代表的「禮射系」,和以日置流為代表的「武射系」。

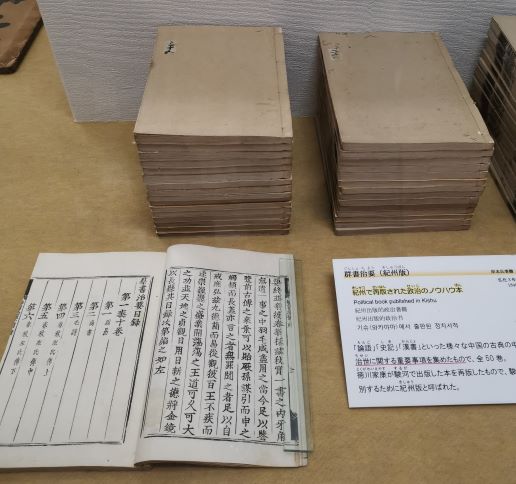

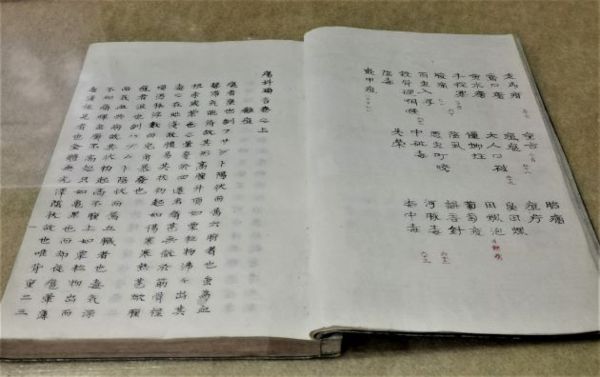

知道《群書治要》這部書的人,一定很開心能親睹紀州版《群書治要》,這是中國歷史上第一部以匡政輔政為主的典籍,但在唐末失傳,幸好日本留有完整的原版《群書治要》。

《群書治要》成書於貞觀五年(631年)。話說從前,李世民(599-649年)16歲就隨父親外出征戰,27歲登基後,他知道打天下靠兵戈廝殺,治天下卻要靠聖賢之道以文治天下,於是求賢若渴、選拔人才,並敕令諫官魏徵編纂一部書,把歷代帝王治國資政史料都寫進去。魏徵遂召集了蕭德言、褚遂良、虞世南等當時大唐最有學問的人來編書。這個編輯小組,在經過五年嘔心瀝血後,擷取六經、四史、諸子百家中,有關修身、齊家、治國、平天下之精要。上始五帝,下迄晉代,自一萬四千多部、八萬九千多卷古籍中,選取典籍六十五種,匯編成書,共五十餘萬言,名之為《群書治要》。

貞觀五年(631年),這部「用之當今,足以鑒覽前古;傳之來葉,可以貽厥孫謀」(魏徵序)的治國方略呈獻給唐太宗後,他喜其廣博而切要,日日手不釋卷,也就在中國古代先賢的思想照耀下,太宗開創了中國歷史上著名的貞觀之治,奠定唐朝130年盛世。不過到了唐玄宗,因爆發安史之亂,宮中藏書焚燒殆盡,《群書治要》竟然自此失傳。所幸,唐朝時期,日本派遣了大量的遣唐使來中國學習,當時遣唐使煞費苦心抄寫,並將《群書治要》帶到日本。

鐮倉幕府時,第五代將軍金澤實時發現《群書治要》,於是請僧人手抄全書(僧人抄本)。到了德川幕府時期,德川家康下令印刷51部駿河版的銅活字刻本(1616年),簡稱「元和本」,不過還沒來得及廣傳這套書,家康就逝世,所以只傳了尾張、紀伊和水戶德川家御三家。到了天明元年,尾張藩主德川義直有感於《群書治要》對治國治家的重要意義,遂於官庫中借得原藏僧人抄本重新校正,在1786年重新刻印活字版「天明本」,並分贈諸藩主和親臣。1796年尾張藩主家贈唐商館三部,由中國商人攜回,《群書治要》才重回中國本土。

華岡青洲也是紀州的著名人物。日本醫聖華岡青洲(1760-1835)在醫學史上最重要的貢獻是1804年10月13日,以其發明的中草藥口服麻醉藥「通仙散」,成功完成乳腺癌摘除的手術,是全世界首次使用全身麻醉完成手術的人。

青洲生於紀州的醫生家庭,曾跟隨吉益南涯學習古代的醫術、跟隨大和見立學習蘭醫外科醫術,因仰慕中國三國時代神醫華佗用「麻沸散」讓患者睡著後施行剖腹手術,所以潛心研究麻醉藥「曼陀羅花」。在不斷實驗下,終於製造出「通仙散」麻醉劑,1804年他大膽地用在乳腺癌摘除手術上,成功完成手術後震驚世人(比摩頓以乙醚當麻醉劑早了四十年)。接著青洲陸續完成兔唇、腫瘤、壞疽、尿道結石等難治之症,他還創造出各種手術用具,被稱為「華岡流」外科用具。

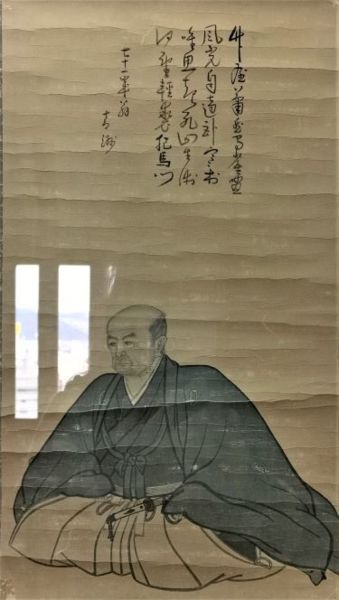

在青洲肖像畫(61歲繪)上頭的詩,「竹屋蕭然鳥雀喧,風光自適臥寒村。唯思起死回生術,何望輕裘肥馬門。」是他親筆提寫,我想除了是描述自己的心境,也是期望弟子(他曾開設醫塾「春林軒」)醫病救人,不要仗醫術追逐名利吧。

離開天守閣,會經過位於虎伏山山頂的本丸御殿遺跡,現在這裡是眺望台,也是拍天守的絕佳視角地點。本丸御殿興建於淺野家時期,不過除了初代藩主德川賴宣與正室瑤林院(加藤清正的女兒)、第14代藩主德川茂承與正室倫宮則子女王定居於此外,其餘藩主都住在二之丸御殿,而因為本丸是倫宮則子女王定居的邸宅,所以也被稱為宮樣御殿,不過本丸御殿在經過長期閒置後於明治廢藩時拆除。

這次錯過岡口門(1957年被指定為重要文化財),1586年桑山重晴為城代時,正門(大手門)是岡口門,1600年關原之戰後,淺野幸長入主和歌山城,在其統治期間修築「市之橋」、「市之橋御門」當正門(高麗門形式),岡口門就變為後門。1621年德川幕府時期,岡口門重修為二階的建築物,這是少數沒有在二戰中被破壞,至今唯一仍保留德川時期原始樣貌的城門。1796年「市之橋」、「市之橋御門」改名為「大手御門」、「一之橋」。大手門在1909年毀壞,直到1982年才重建完成。

甫一離開和歌山城,我就看到一位流浪漢坐在石椅上氣定神閒地閱讀,這幕突然點醒我,我愛看和歌山城的連立式曲輪及繩張,石垣堆積、石垣曲折等,但其實我最嚮往的是德川家康對武家精神、養成品格、家庭教育的重視啊。

德川家康好讀書,在戰場廝殺鏖戰之餘就手不釋卷,因此在1615 年結束戰國統一日本、“馬上得天下”後,他接著思考的就是以“文教治天下”,期能長治久安。當時,家康認同京都儒學家藤原惺窩提出的,真正能夠安邦定國的只有儒學、真正能夠讓幕府長治久安的是朱子學的說法,因此精通朱子學的林羅山受到幕府的重用,朱子學對德川幕府也產生了深刻的影響。1632年,林羅山興建「先聖殿」以作為講學和祭祀孔子的地方,這是日本歷史上第一所「孔子學院」,也是第一所官營學院。

關於儒學、朱子學等文教這點,我認為和家康接受正統且紮實的教育不無關係,他6-18歲時在今川家當人質,接受太原雪齋悉心教導,太原雪齋精通琴棋書畫,通曉孔孟學說,更是軍事與外交奇才,既是日本宗師級人物,也是戰國唯一戰略家(他一生最得意的門徒是今川義元和竹千代),據傳太原雪齋很喜愛竹千代,把一生所學傾心相授,竹千代也沒有浪費這個機會勤奮學習,不僅學習戰陣攻伐,也接受治國理政的指導。因此,雖然竹千代自小被迫輪流在織田和今川家當人質,但是卻和織田信長成了感情良好的竹馬玩伴,為日後「織田-德川」同盟奠下堅實基礎,而人生最重要的少年時期能接受太原雪齋的教導,則讓他一生受用無窮,拿掉這段悲慘的人質經歷,或許就沒有德川幕府,。

家康重視文治教育,更重視家庭教育,為此他還寫下八條「德川家訓」,家訓:

1、人生有如負重致遠,不可急躁。

2、視不自由為常事,則不覺不足。

3、心生慾望時,應回顧貧困之時。

4、心懷寬容,則能無事長久。

5、視怒如敵。

6、只知勝而不知敗,必害其身!

7、責人不如責己。

8、不及勝於過之!

這8條,每一條都是家康70多年的人生經歷總結,字字珠璣啊!

- 1樓. Sir Norton 魯賓遜,救命!2020/05/11 14:04本州南角探入太平洋,和歌山縣謙虛的孤懸,它海邊青灰終年一色,交通不便獨節慶堵塞。非旅人最愛並無所謂,孤清妙處孤清者見體。🌈🌈🌈謝謝來訪^^ 寧 於 2020/05/11 21:46回覆