攻「名古屋城」之前,已知1959年重建的天守因設備老舊及建築物耐震性問題,從2018年5月開始停止對外開放,以著手進行天守木造復原工程的相關調查及施工(預計2022年底完工),雖然無法進入天守參觀,但名古屋城是近世城郭的集大成之作,與大坂城、熊本城並列日本三大名城,而且2018年才剛開放「本丸御殿」(重建工程從2009年到2018年),少了天守還是很有看頭的!

關於這次重建天守,必須一提的是,「名古屋振興協會」根據留下的「金城溫古錄」、「昭和實測圖」、「玻璃乾板照片」等豐富資料來進行天守木造結構修復之前,天守台石塊都要先編號碼,這是因為要調查和確認石垣的穩固度、強度是否足以經歷重建工程和承載新的天守,日前名古屋市公佈了天守台石垣底部的調查報告,指出石垣情況比想像中差。另外,因為這是日本第一個從鋼筋建築重建成木造天守的案例,預估總工程費大約500億日圓,目前名古屋市也在討論木造天守到底要不要設置無障礙設施(電梯)?還是該被忠實復元?

話說,1600年「關原之戰」後,德川家康與豐臣氏的關係緊張惡化,掌握天下霸權的德川家康,考慮到豐臣秀吉遺孤秀賴和其母親淀殿(淺井茶茶)仍留守大坂城,因此決定要在位於江戶、京都、大坂之間的名古屋建造一座足以容納大規模軍隊的軍事要塞與豐臣家抗衡,1609年家康選定在那古野城舊址上重建名古屋城,並將尾張國中心「清須鎮」整座城鎮搬到名古屋,以此作為江戶到東海的要地、江戶城的第一道防線。順帶一提,那古野城最早曾是那古野今川家的主城,後被織田信秀奪取,1555年織田信長將居城移到清洲城後廢了那古野城,「桶狹之戰」後,織田信長便從清須城開始往一統天下的目標邁進,不過計畫趕不上變化,「本能寺之變」信長葬身火海且屍骨難存。隨著政治權力轉移,曾是關東巨鎮、天下名城的清須城,1610年在德川家康令下廢城,清須城的部分建材移作名古屋城的築城材料,城下町搬遷到名古屋,而這次大遷移史稱「清須越」,這座重新打造的棋盤形街道也就成為現今名古屋的原型。

深謀遠慮的德川家康在“城取”時評估了小牧山城、清須城等城,最後決定在名古屋台地的西北端重新打造一座城堡,原因是濃尾平野是木曾川沖積平原,清須城一直以來飽受水患之苦,而小牧山城的腹地面積不足以容納軍隊。名古屋台地高約10公尺,呈逆三角形狀,地勢少有起伏,西邊是堀川斷層,庄內川流經台地的西方和北方,因河川堆積作用形成沖積地,鬆軟地質利於稻作,南端接熱田台地,再往南臨伊勢灣,東邊是地形平緩的丘陵,能發展大規模的城下町,也可以駐紮兵營,戰力能更快的整備完成。

建立在西北端的名古屋城,既可以瞭望整個濃尾平野,看清周邊情勢,也不需擔心水災,且沖積台地的地盤較堅硬。城的西面及北面是低濕的地形,便於挖掘成外堀,作為護城河防禦。另外家康任命福島正則為總奉行,引庄內川打造的一條人工運河「堀川」,「堀川」兼有防禦名古城、城下町軍事上的防衛線,和運搬築城物資的功能。

或說回來,1610年德川家康發出天下普請,動員諸大名前來協助興建名古屋城,家康命令加藤清正、福島正則、前田利光等北國、西國各諸侯20人負責建築和土木工程(建築費用全部由大名各自負擔)。1612年完成後,德川家康的九男德川義直入居,為尾張藩初代藩主。築城期間,德川家康在名古屋天下普請,讓諸大名幫德川家修城,他也要求大坂出人役,但被淀殿拒絕,其實這時候家康名義上還是豐臣家的家臣,這項要求是頗挑釁的。而這時期家康天下普請,西從京都二条城,沿著東海道修築名古屋城、重建駿府城(1615年家康在此隱居,次年逝于此)直到關東江戶城,目的除了加強京畿到關東的堅固防線,主要是要削減各大名的財力和軍備力量,以減少對幕府的威脅,另一方面誇示德川的優越性,讓天下百姓知道德川家具有高於豐臣政權的實質影響力。

1615年日本戰國時代最終戰役「大阪夏之陣」後,豐臣家滅亡,日本進入江戶幕府時代,名古屋城因是「德川御三家」(尾張德川家、紀州德川家和水戶德川家的統稱)中排行第一的尾張德川家之居城,所以直到1867年倒幕之前都相當繁榮。

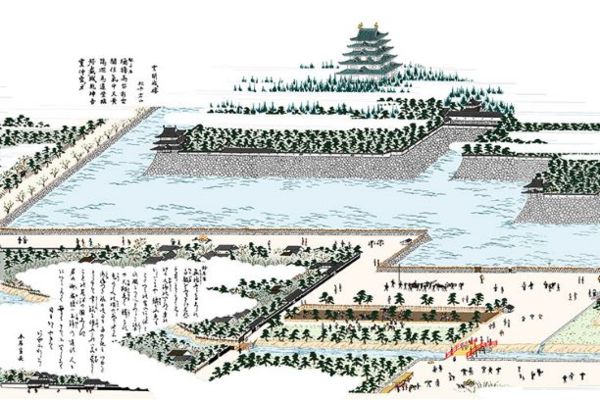

顯示德川家雄厚實力的名古屋城,為一座集日本桃山時代築城技術之精粹而建成的梯郭式結構的平城,又名金城、金鯱城、柳城、亀屋城、蓬左城。因是沒有天然要害可用來防守的平城,所以進行了石垣、土壘、壕溝土木工程的「城普請」,名古屋城的曲輪(郭)為方形,結構是在本丸外圍設置二之丸,二之丸的虎口外再配置三之丸(現在是愛知縣行政中樞地域,三之丸內堀的一部份遺跡,現為名鐵瀨戶線的軌道),另外為加強二之丸的防禦,在本丸的西面加設西之丸(今日的名古屋城正門在西之丸,江戶時代西之丸主要用作儲存食糧,明治時代逐一被拆卸),西北加設御深井丸。

順帶一提,通常城郭會以本丸為中心,其周遭的郭則用東西南北或根據郭內的設施來稱呼,「御深井丸」是比較特殊的例子,因為這裡是填埋沼地所建造的。在御深井丸以東有天守礎石,當年天守燒毀後,原本的基石就移放於此展示。

題外話,在築城史上,從1600年「關原之戰」到1615年「大阪夏之陣」之間,是築城的盛況期,這時期圈繩定界的工作,都是由身經百戰的大名根據實戰經驗定界,1612年竣工的名古屋城就是這時期的傑作之一,從風水來看,圈繩定界最好的城是廣島城和名古屋城。名古屋城因為是軍事要塞,設計時在本丸四周築上曲輪包圍防禦,曲輪間利用狹窄的土橋相互聯絡,方便城兵來往,如果敵人攻上土橋,就會遭受本丸側面的弓箭攻擊。現今從復原圖看,整座城都是堅似鐵壁的設計,沒有特別脆弱易攻的地方。1615年之後進入德川太平時代,築城的圈繩定界轉移到沒有經歷攻城戰事的學者手中,紙上談兵的設計結果相當不理想,例如北海道松前城(亦稱福山城),1868年新選組出身的土方歲三自後門攻城,一天就攻陷了松前城。

話說回來,本丸的形狀為正方形,四周挖有内堀(名古屋城採用的是平底面的箱堀),用壕溝加強對本丸的防禦。

通往本丸共有北東南三座大門(虎口),分別是南方的南御門(表二之門)、東方的東御門(搦手門,又稱東二之門)、北方的北御門(不明御門),不明門位於鬼門(東北方),通常關閉不開,所以也稱「不開門」。

虎口旁的城壁上皆設有多聞櫓,作為武器收納之用。須特別一提的是,名古屋本丸的「馬出」(自側面發射弓箭攻擊)是城郭史上防備最嚴密的「馬出」,但現在已經完全拆毀。「馬出」主要集中在關東和東海地區,西日本幾乎沒有。

位於本丸南側的表二之門,古稱南二之門,建於1612年,為舊式高麗門,鏡柱上是平坦的冠木,上方直接架設屋頂(切妻造),與左右土壁同高。

表二之門為了抵抗各種槍砲攻擊,因此選用比規定尺寸還粗的木材作為木門,並以鐵皮包覆,這種貼有鐵板的門,始於織田信長的安土城,稱為「總鐵板張」。鐵門的建造方式是在門板上貼著由鐵板成形的短帶狀筋鐵(帶鐵),這種門固若金湯,可以直接承受砲擊。同時在門兩側的低牆上,設置「鐵炮狹間」以方便開槍射擊。幸運躲過1945年美軍轟炸的「表二之門」,目前已被日本政府列為國家重要文化財產。

表二之門的右側有一塊稱為「左袖」突出的地方,「左袖」的目的是對通過土橋的敵軍施以側面弓箭攻擊。

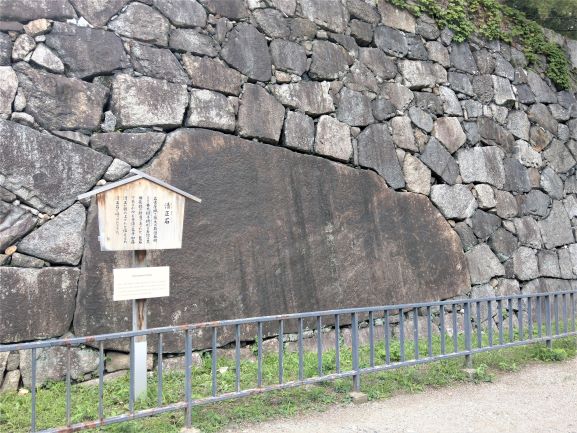

在名古屋城的石牆上,有一些石塊刻著各式各樣的記號,這是由於名古屋城的規模巨大,又是由20多位大名一同建築,於是在城中劃分石壁工程現場,分配給各大名,稱為「丁場」,為了標示「丁場」和避免拿錯石頭引起不必要的紛爭,於是在石垣刻印區別。

在本丸東邊的内枡形虎口內、搦手門對面有一塊名古屋城石牆中最大石材「清正石」,傳聞是加藤清正接到修築天守閣石垣命令後,率眾搬來而得名,但其實本丸搦手枡形的石牆是福岡藩主黒田長政負責的部分,因為這塊石頭太大很難堆砌(大小約為16.56平方公尺),所以黑田長政就向隔壁丁場“場主”加藤清正請教,不過或許加藤清正太有名(至今為止仍被稱為「清正公」),這塊辛苦運來的“長政石”居然張冠李戴變成「清正石」了。

親自走訪名古屋城,會驚訝古城用了大量的石材,據考證,名古屋城的石材來源是篠島,現在篠島到處都留有石材切割的痕跡,也大約還有300塊矢穴(將石切開時鑿出來的洞)石在這裡。目前篠島有一塊標示做“清正的枕石”的花崗岩,石頭大小約52×2公尺,厚度1.8公尺,加藤清正原本想把它運到名古屋城,不過石頭太大船裝不進去才放棄。現在在東南角望樓附近有一座「清正公拽石之像」,就是模擬加藤清正站在石頭上指揮大家拽石頭的場景。

話說,一般而言藩主的住所稱為御殿,御殿的具體名稱會根據所在區域命名,最初名古屋城的御殿設在本丸,因此稱「本丸御殿」,但1620年變成德川將軍上洛期間用的中途居所,在此之後,初代藩主義直及其家人就搬去二之丸(二丸的位置是那古野城城跡),從此二之丸被稱為「御城」,具備藩主的居住地及尾張藩藩廳的功能。不過御殿後來也只有秀忠以及家光到訪使用,基本都處於關閉狀態。現在在二之丸內設立愛知縣體育館。

1615-1623年興建二之丸御殿的同時,於其北面建造了二之丸庭園,庭園在1716-1736年間多次修建,改造成枯山水和池泉迴游式庭園。在二之丸庭園的西側設置了「埋御門」,在緊急情況下,藩主能夠通過這扇門逃出城外。

在二之丸有一個較少見的「雁木」,從前石壘上建有多門櫓或土壘,為一重要的防禦線,因此要讓城兵快速且容易攀登,所以需要有攀登的通路,「雁木」就是指將石壘靠城內這一側完全築成階梯,形成寬幅相當大的石梯,這種ㄑ狀的行列很像雁行的形狀,所以稱為 「雁木」。

本丸上的另一個重要據點,就是位在西北隅的天守,也是整座城池的靈魂之處名,古屋城的天守屬於連結式層塔型天守,以多聞櫓廊道來連結大天守與小天守。天守共五重五階、地下一階,由下層往上層規律的遞減堆積,天守緑青色的屋根為其特徴之一,屋簷上有著兩側凹陷、中央凸出的弓形唐破風,以及三角形的千鳥破風,且為耐寒及減少沉重的重量,德川家康使用輕薄的銅瓦建造天守,此外為減少雨水對屋根的負擔,在破風加設銅板。

名古屋城的天守本體是幕府直接執行的工程,大工棟樑為中井大和守正清,天守台則是由築城名匠加藤清正負責建造。天守建地面積達1,340坪,高度55.6公尺(天守36.1公尺、天守台19.5公尺),高度高於江戶城和大坂城,為史上最大的天守。順帶一說,德川家康建造名古屋城進行天下譜請時,肥後54萬石大名加藤清正自願一個人負責城內最高的石壁天守台,因為加藤清正建造的石壁,石壁下方為徐緩的直線斜坡(多半為45度左右),越往上方斜度越陡出現弧形,最後在接近石壁最上端處,呈現垂直的角度,這種石壁可以阻止攀登的敵人,因此又稱「武者返」或「忍返」,由於這種石壁多是加藤清正建造,所以被人稱「清正流石垣」。清正最傑出的作品是他自己的城池,號稱“武士(不戰)折返”的熊本城。清正的築牆技術來自2次朝鮮出兵,在朝鮮的守城經驗,他不僅吸取了日本完全沒有的石牆技術,也學習了守城時緊急用的糧食儲備和水井的重要性,可惜的是,他將築城術視為“最高機密”,一生不傳,甚至在築城時用黑幕將現場封住、所有參與石匠都要簽署一份“保密合約”,因此加藤清正死後,“清正流築城術”也就失傳!

加藤清正不只長於土木工程建築,也是日本「槍柱七本」之一,在都市設計、商業政策、治山治水方面都有獨到的一面,他的死也是歷史之謎,清正和豐臣秀吉有血緣關係、從小在秀吉身旁長大,雖然與德川家康交好,關原之戰時站在東軍一方,但對秀吉忠心耿耿的清正一直保護豐臣秀賴及豐臣家。1611年他前往京都二条城為德川家康和豐臣秀賴進行斡旋,在返回領地途中生病,回到熊本城隨即病死,得年五十歲。

通常石壁的角落採用「算木積」,算木積使用的長方形角石,長邊是短邊的二到三倍。算木積構造發展完備時期是在1605年左右,因此觀察角石邊長,若長邊為短邊的二倍以上、並且排列整齊,就可以判斷城的建築年代在1605年以後。

本丸其它三側設有隅櫓(望樓),多聞櫓則圍在本丸外側。隅櫓分別是位於本丸西南角落的「西南隅櫓」(未申隅櫓)、東南角落的「東南隅櫓」(辰巳隅櫓)和位於御深井丸西北角落的「西北隅櫓」,三座隅櫓都被列為重要文化財。東北原本有座「東北隅櫓」(丑寅隅櫓),但在二戰中被破壞。西南隅櫓和東南隅櫓建於1612年,西北隅櫓是1611年時移建清須城天守而來,因此也被稱為「清須櫓」(清洲櫓),三座隅櫓外觀看起來是二重建築,但實際內部建構為三階。隅櫓的窗戶和天守不同,只有面向護城河的窗戶可以向外打開,面向天守的窗戶是關閉的,且為了方便火砲攻擊,窗戶設計成格子狀。

名古屋城原本有11座隅櫓,除了作為戰時的防衛據點之外,同時也用來儲藏軍需物資,所以會以儲存其中的物品名來稱呼,例如弓櫓、槍多門、具足櫓(具足指甲冑)、旗櫓(保管區別敵我的旗幟)、鍋粑餅櫓(將蒸過的米乾燥後製成鍋粑餅,是緊急時期用的速食食品),荒和布櫓(荒和布是海草,曬乾之後利於保存,可以用來代替蔬菜)。

再順帶一提,名古屋城是徳川御三家之一的城郭,鬼瓦上的圖案應該是三葉葵御紋,但西南隅櫓鬼瓦卻是代表日本皇室的菊御紋,這是因為明治到昭和初期,名古屋城曾經作為皇室的離宮來使用,1921年西南隅櫓遭暴風雨破壞,宮内廳在負責維修時換上刻有菊御紋的鬼瓦。這點讓我想起,2018年燕子強風將二条城二之丸御殿屋頂上的十六瓣菊花家紋裝飾吹落後,出現隱藏在下面德川家葵紋的痕跡,或許自1867年「大政奉還」後,皇室都刻意把葵紋換上菊紋。

在西之丸內有一棵名古屋市唯一的國家天然紀念物「必勝榧樹」,推算這棵榧樹樹齡有600年以上,據說尾張藩初代藩主德川義直與父親德川家康出征大坂夏之陣時,為了祈求贏得勝利,在出征前食用了這棵榧樹果實做的菜餚,故有「必勝榧樹」之稱,也因此被視為吉祥樹,自此之後,尾張藩主會在每年元旦食用榧樹果實以慶祝新年。但其實榧樹屬於「裸子植物」,裸子植物是種子植物中較低級的一類,並沒有「果實」,榧子只是榧樹的種子。榧樹種子榧子可以藥用,主治脾胃虛弱、蟲積腹痛、便秘咳嗽等症狀,榧子炒熟後味美可口。在中國宋朝時已見食用榧樹子的紀錄,蘇軾在《送鄭戶曹賦席上果得榧子》就寫有「彼美玉山果,粲為金盤實。瘴霧脫蠻溪,清樽奉佳客。」

位在御深井丸中的「乃木倉庫」,建於1872年,是名古屋市內現存最古老的磚砌(煉瓦式)倉庫,建築格式為煉瓦造、桟瓦葺、切妻造、平屋建,面積89.25平方公尺。原本是日本舊陸軍省拿來當作放置彈藥的倉庫,相傳「乃木倉庫」是以陸軍大將乃木希典來命名。二次世界大戰時,因事先將本丸御殿的屏風畫轉移到這裡收藏保存,因此這些珍貴的作品沒有在空襲中燒毀。順帶一提,乃木希典曾率部侵佔旅順、遼陽和入侵台灣,後任台灣第三任總督,他曾提出將臺灣賣給法國的建議。

或說回來,名古屋城的天守閣和角樓等建於1612年、1615年本丸御殿完工、1633年本丸御殿增建上洛殿、湯殿書院等。1891年濃尾大地震,名古屋城本丸的西南隅櫓及多聞櫓倒塌,本丸亦受到了相當程度的破壞。1893年由宮內省管治,名古屋城更名為「名古屋離宮」(皇族居所)。名古屋離宮於1930年終止,被指定被國寶第一號,下賜給名古屋市管治。1945年二次世界大戰,名古屋遭到空襲,名古屋城的本丸御殿、大天守、小天守、東北隅櫓、正門、金鯱幾乎被燒毀。1959年,為紀念名古屋市70周年重建天守,當時對於是否復原木造大天守而有所爭議,後因木造易燒毀和損毀的石牆無法支撐建築物的重量,所以在天守台石牆內建設新的地基,再使用耐火的鋼筋混凝土重建,建造時間從1958年6月開始,1959年10月完成。

1959年的重建天守,外觀與原先版本相似,但樓層變成地上七階、地下一階,且為方便瞭望,在修築最高層窗戶時,窗戶的分配並沒有以1間(2公尺)為基準,而是擴大一倍以上,同時為了減緩雨水對屋頂的負擔,加裝上導水管。其實近看天守閣有二個很突兀礙眼的設備,一個是“外掛式”升降機,另一個就是“牽拖”在石垣上的水管。

高踞於天守屋脊兩端的雌雄「金鯱(ㄅㄨˊ)」是名古屋城的象徵,金鯱的造型為想像中龍頭魚身生物,相傳發生火災時「鯱」能夠帶來豪雨滅火,所以被視為防火的符咒,用以裝飾在屋簷兩側鎮殿避火,後來漸漸演變為城主的權利象徵。第一次將「鯱」用於天守的是織田信長的安土城,信長在瓦製的「鯱」上漆貼金箔製成「金鯱」。

根據文獻,1612年名古屋城創建時,為彰顯德川家的權勢與財力,於是真正使用黃金打造了兩隻「金鯱」,上面貼的金箔共用了3194張慶長大判,且為防被盜竊,金鯱用金網覆蓋。1945年金鯱遭受空襲炸毀,戰後,損毀的殘骸由駐日盟軍總司令(GHQ)接收,然後移轉給最高財政機關的大藏省,1967年才歸還名古屋市。現今的金鯱是1959年天守重建時由大阪造幣局將其復原,採用18k金製造,南側的雌鯱高度2.579公尺,魚鱗片數126片,重43.39公斤;北側的雄鯱高度2.621公尺,魚鱗片數112片,重44.69公斤。

(待續)