921地震後,邵族的部落重建了,家戶的牆上放大了學弟鄧詩華在90年代的版畫(邵族)記錄

學弟在當完兵後,回到家鄉埔里記錄當地人事物,台北畫廊也已簽約將力捧之。

90年代某年中秋前後一場意外,學弟的生命在這批版畫戛然而止。

同一時期畫家盧建昌返回魚池鄉以版畫記錄茲土茲情,刻版達60張以上。

並於南投縣舉辦版畫個展。

那時大家都不到三十歲,保留著年輕的憧憬與熱情的筆調。

而我由家庭主婦變成大學老師。

我們變了多少,又保有多少原來的自我。

以一個確切的主題做為內容,日月潭、水沙漣、檳榔園,人與土地的關係,人文的、生活的。--盧建昌1994.9.10

(摘錄2012年台灣藝術大學歷史與藝術研討會--吳嘉陵撰 回歸故鄉的情感)

從故鄉出發

90年代的台灣是個風起雲湧的時代,政治上的解嚴,揭示以民為主的時代來臨,「在舊勢力分崩離析,新制度尚未建立與遭受質疑的年代中」,兩岸開放交流,久居台灣的「外省人」紛紛投入返鄉熱潮,促使台灣本土文學、美術及電影以故鄉為題材,探討「甚麼是故鄉?」、「久居他鄉也算是故鄉嗎?」「外出者的鄉愁在哪?」,這些主題意識下,開始以民粹的思惟去正視台灣的在地文化,這股重視在地文化的意識延伸至今,仍不斷地衍生出許多複雜及矛盾的意涵,回首那90年代的時代氛圍裡,擁有文化詮釋的權力者自然地對社會、弱勢族群、少數族群的議題產生批判與反省,廓約出該年代的激情與懷鄉情調。

90年代新興藝術家盧建昌的作品與這樣的社會產生了對話的空間,1994年盧建昌的裝置作品《紀念物》系列,運用廢棄的抽屜及漆黑的木箱,填充意識的可能表徵,自己的頭髮、死亡之鼠加諸於廢棄物內,以流質的臘凝結髮、鼠成固體狀,臘質厚重的量感是時間的堆疊,若隱若現些許透明的臘質是模擬記憶模糊/清晰的本質,廢棄的抽屜、木箱象徵著人類記憶體的容量,「紀念物的發展,盧同出世,框在裡頭的記憶,主體材質的運用,加上符號藉由形象視覺的傳達給予思想激盪。」在紀念逝去事物的同時又蘊含著生命初生的期望,盧建昌身處於時代的劇變中,在而立之年,對走過解嚴/禁嚴的時代告別,懷想過去的青春年少,以及感傷那樣的時代裡,某種人文精神的消逝,這人文的消逝必須前溯至80年代,彼時美術留學人才紛紛回台辦展或組織團體,打開台灣現代藝術的新視野,官方投注了心力於文化建設上,並且策辦前衛性及國際的藝術大展,開始嘗試與國際產生更緊密的互動。此時台灣以多媒材蘊含豐富的裝置藝術,由關注鄉村視角的鄉土美術運動,移轉到都市脈動與質材的探索層面,政治上黨外勢力的崛起,這股創新與反叛的意識在藝術的心靈空間得以發揮,適時地詮釋並批判了當代議題,強化了藝術裡人的符號與性格,大學時期的盧建昌接續80年代複合媒材、裝置的藝術主流下影響,以原鄉情感為主題,提煉出由自身出發的人文力量。

學者戴士元描述此幅景色:

作品採用典型的風景構圖,前景描繪有樹及道路,中景有磚屋洋樓,後景由山巒及天空組成,畫面有種非常遼闊寧靜的氣氛。作者以乾淨俐落大膽的筆觸把前方的樹木詮釋得很生動,房子的造型用簡單的直線和斜線築出堅實嚴謹的結構,後方的山和天空完全用三兩筆流暢的色彩與前景物搭配的相當和諧。特殊處在圖的右下角安排一條小徑,蜿蜒斜入鄉村之中,它讓視覺有舒緩的作用,增添一窺村莊神秘的情懷,是一幅豐富多彩、樣貌極有變化的鄉村景色。

戴士元進一步解說此幅作品在類印象派的平實手法上,有著豪邁厚重的性格。黑色的輪廓線粗筆勾勒出畫面實體的陰暗處,樸實低調的暗色對比著陽光下的色彩。這是全國美展典藏盧建昌初聲試啼之作。

1983年盧建昌考取台北縣復興商工美工科,美工科時期紮實的雕塑訓練,「離家北上求學為了拓展生命版圖,我朝著性向發展繼續對繪畫的熱愛,投身於都會環境,在潛移默化中體驗著思維的變化,同時也形塑起理想的藝術王國」,這訓練成了他日後極為重視作品的雕塑性,在平面繪畫與裝置藝術的空間裡,「空間是因應人的需求而存在的,對一個創作者而言,內在需求越多,空間的向度則愈廣。」同時作品的質感與肌理等細微之處,會隨著二度與三度空間本質的不同而改變,例如雕塑作品隨著觀賞者的移走,體積、輪廓相隨變換,他所探討的始終是整體的而非平面的。正如藝評家潘聘玉所形容包括盧建昌及這類的畫家:

並不是由一種突破『平面』創作形式的態度來思考他們的作品,『平面』的跨界對他們而言,已經是平面形式發展的可能結果之一,而他們更感興趣的,是思考他們所想要表達的內涵,如何在某種形式中,獲致準確的結果。

藝術的領域是如此廣大幽冥,能支持他追求藝術的動力,是兒時的記趣所帶來藝術想像與挑戰的樂趣,他曾寫道:故鄉「有怡人青天和遼闊群山相擁的景象,村裡的作物和人們的理想諸多變化」。這,成了他描繪故鄉風貌的基調,也因這基調延伸出去到哪裡都帶有的鄉愁情懷,去哪裡都夢想的桃花源,90年代是他生命擴張領土的年代。在「村裡的作物和人們的理想諸多變化」字句中,盧建昌真切體認到南投是台灣唯一看不見海的山城,唯有穿過一層層的隧道,才能體會環鄉皆山的穩定感,故鄉隨著聯外道路的開通,社會變遷帶動著當地經濟作物的榮衰,1995年起滿目所見的檳榔樹園,為檳榔盛況時期,之後因過度的種植導致檳榔的經濟價格低迷,盧建昌寫道:

不斷的濫墾和開挖已不復見美麗村莊,經濟的效益使得每座山難以區別辨視,在1994年一整年裡,我試著去連結我的網路在已陌生的鄉間柏油路上,昔日的叢遊山間,如今重新覆蓋一幕幕新樂園景象。

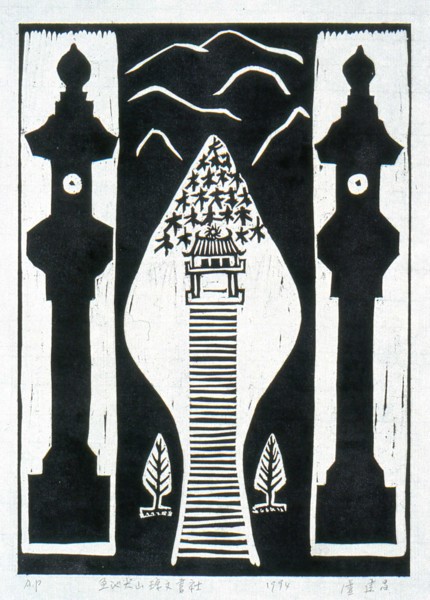

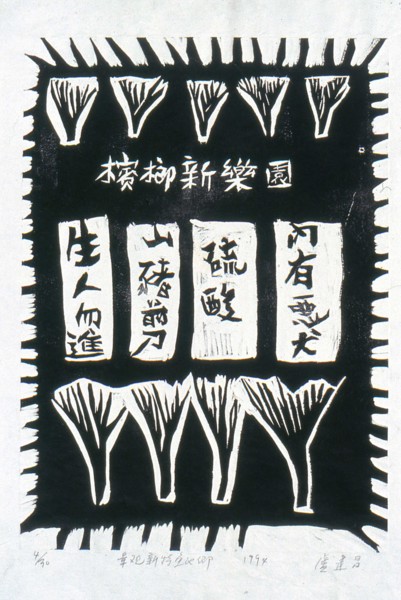

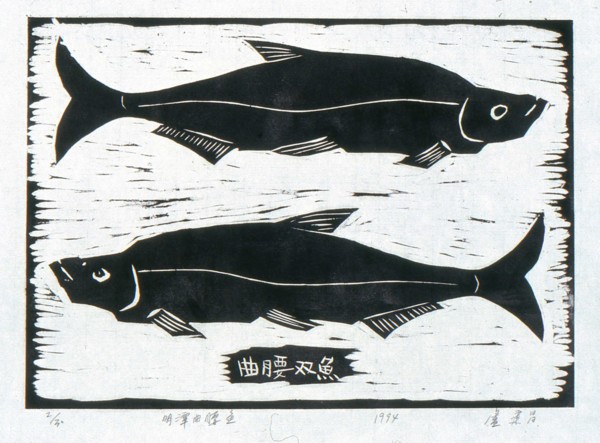

故鄉成了他所諷喻的「一幕幕新樂園景象」,這便是1995年「檳榔新樂園」個展的基調,展出的系列版畫,於台灣地圖的座標上,以日月潭為中心畫出圓弧,弧線內找尋象徵魚池的風貌,檳榔、日月潭、當地傳說,潭中昔日之光華島(珠仔山),或隱或現出現於畫面中,那些是地域性的表徵,在地人熟悉的景點。舊地名水沙連、珠仔山,記錄著山間日月潭與邵族等原住民的神話傳說,在自然與人文環境裡,孕育的豐富文化。

結實累累的檳榔樹代表著金錢,報章新聞時有報導宵小光顧收成,於是檳榔園中警告標語林立,捍衛著私人產業,標語寫著:「內有惡犬」、「內有硫酸」、「內有山豬剪」、「生人勿進」。盧建昌的版畫裡幾乎沒有描繪人物題材,黑白分明的單色木刻版畫,隱喻魚池人的純樸,就繪畫性來說,陰刻、陽刻裡,些微的線條在塊狀黑色油墨裡擠壓著,構圖是嚴謹的,大滿大黑的畫面裡,局部的白是點醒作用,白底仍有股狠勁般的壓印痕跡,右提左攜之山勢於作品裡綿延而立。筆者觀察到刻刀的起承轉合之態,與書法的筆勢相酹,同一系列後期之作品,視點便以平地爬升至山裡,以鳥瞰的角度進行俯視,甚麼「惡犬」、「硫酸」、「山豬剪」的宵小禁區,全化約為精簡的山水符號,去除了在地情感的包袱後,提供觀畫者觀看南投全新的自然風貌,創作者經過漫長的創作期,理解情感的根源是藝術。該次個展後,1996年盧建昌重新調整心態來面對故鄉,他自問「家鄉受到文明的衝擊,事物在變、人心在變,那麼思想家、創作者該有的敏感度呢?我們是要把藝術拱在高高的純粹裡,在絕對的象牙塔中、或是落實於生活中呢?」這為他下一個計畫建構工作室埋下伏筆,他知道故鄉「正在失落,所以要被喚醒」。