107學年度國中教育會考剛於5月19結束,其中令人注目的是作文題目:「青銀共居」。剛從內人得知這個題目,問我會如何寫作,我馬上發揮擴散思考進行立意取材,引用《青春舞曲》中:「太陽下山明早依舊爬上來 花兒謝了明年還是一樣的開,美麗小鳥飛去無影蹤,我的青春…。」再寫下村上村樹在作品《舞舞舞》說的:「我一直以為人是慢慢變老的,其實不是,人是一瞬間變老的。」接著談到年齡應證了愛因斯坦的相對論,最末段闡述人類青春與銀髮階段的生命哲學。得意得講完,內人說:零級分,完全離題。

這樣的作文題目,可以用2016上海初中統測作文題目《沒想到,真沒想到》來詮釋考生看到題目的心情了。

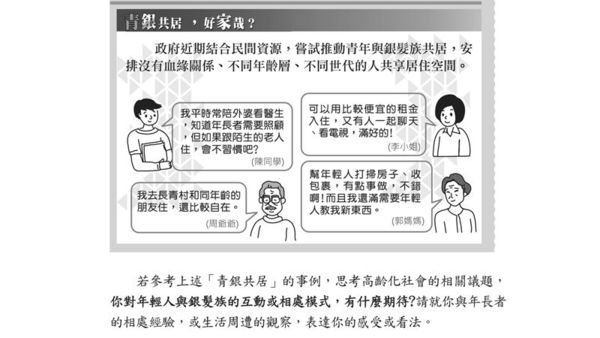

原來,今年的題目中有一則圖文報導, 以政府近期與民間機構推動的「青銀共居」為例,提出「嘗試」推動無血緣關係之青年與銀髮族共居,並以漫畫引述4位年齡族群的不同觀點及看法,讓考生思考後進行論述。其中,關鍵的提示,是加粗的敘述句「你對年輕人與銀髮族的互動或相處模式,有什麼期待?」可不定題目。

以政府近期與民間機構推動的「青銀共居」為例,提出「嘗試」推動無血緣關係之青年與銀髮族共居,並以漫畫引述4位年齡族群的不同觀點及看法,讓考生思考後進行論述。其中,關鍵的提示,是加粗的敘述句「你對年輕人與銀髮族的互動或相處模式,有什麼期待?」可不定題目。

這樣的作文考題樣態,可以說是申論題了,著實不容易,不但要有文字理解力,更要有平時深耕的閱讀素養及論述思辨能力。應証筆者曾經於2019年5月14日於建成國中聆聽國內閱讀素養推手:黃國珍教授的演講中,提到閱讀理解的五大步驟:擷取訊息、廣泛理解、發展解釋、統整解釋、省思評鑑。

過去20世紀的教育總是說「知識就是力量」鼓勵大家廣泛攝取及背誦知識,

但到了21世紀,知識透過網際網路隨時可擷取,更加強調如何透過教育,培養孩子如何(How)「將知識變成力量」的能力。看來未來素養導向的教學,必須引導孩子學習如何學習,並闡述自我的觀點。

以我看到題目的漫畫及提示後,我再度進行立意取材,回想孟子曾與一個大王聊天時說過:「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。」整句話的意思是「在贍養孝敬自己的長輩時,能關心其他與自己沒有親緣關係的長者。在撫養教育自己的晚輩時,不應忘記其他與自己沒有血緣關係的小孩。」又讓我回想遊歷北京孔廟中看到的扁額,民國初年黎元洪大元帥提的「道洽大同」,孔子對「大同世界」的想法:「故,人不獨親其親、不獨子其子,使老有所終、壯有所用、幼有所長、矜寡孤獨廢疾者皆有所養。」青銀共居的理念發想,似乎就是期待實現這樣的烏托邦美麗境界。

青銀共居,看似建案名稱,但經查閱知識王-Google後,發現國內有一個民間單位:「玖樓」在2017年起,與新北市政府以三峽北大特區之三戶社會住宅作為試驗場域,推動臺灣第一處「青銀共居」,透過空間的規劃設計、居家的空間管理、社群的實體活動,將「共生公寓」(Co-living apartment) 的新概念推廣於居住生活之中,打造世代共享的創新住宅文化,也期待能為臺灣的居住模式開創一個嶄新的可能。三間家庭式公寓,依據各自不同的機能設計空間,一起吃飯、一起工作、一起玩樂,一起分享生活的酸甜滋味。抽離了血緣,主演一場跨世代的家庭劇,就和家人一樣。

會不會有點類似Avengers 的社群生活概念,不同種族、能力、年紀(索爾1500歲、美國隊長120多歲)大家一起關注解決地球生活大小事的圖像?

回到正題,這樣的社政規劃與「嘗試」,其實在國外、德國、日本已行之有年,但複製貼上國外的政策,似乎很簡單,但真正要探討的是世代共融的文化議題,例如「青年對高齡化長輩該有的溝通素養以及高齡長者如何與年輕世代相處的適應能力」。而政策的推動,可以透過學校教育進行推廣,正如杜威說:學校是哲學的實驗室。很多議題都能在學校中進行討論與思辨、依念同理,共創包容的社會文化思維。

針對世代生活融合課程議題部分,以本校為例,每學期初返校日,由於近祖孫節,我們歡迎長輩攜手帶著子孫上學,而筆者曾在校門廣場立了一個交棒的大圖海報-『接棒』,讓大手牽小手、送到校門口。期望長輩放心讓孩子進到校園,將家庭教育交棒給學校教育。另外,我們也在孟春舉辦的全校揮毫活動中,讓孩子主動邀請祖父母,到校一起揮毫,以墨抒懷情感。另外,附小資優班的人文專題寫作課堂,也曾經讓孩子到安養院,關心獨居老人,分享孩子們設計的桌遊,以行動落實老吾老以及人之老的哲學觀。而這樣的世代相互學習的模式就是所謂的「代間教育」。而代間教育下也引申許多議題用語,如代間學習(Intergenerational Learning)、代間方案(Intergenerational Program)。

學者Berenbaum&Zweibach,1996指出,代間教育(Intergenerational Education)是連結老年世代和年輕世代(包含幼兒、兒童、青少年和青壯年)在一個動態的情境下,分享生命價值、生活資源、傳統,且相互鼓勵與關心。其強調不同世代依計畫,透過持續性、系統性與規則性的基礎達到有意義的學習與社會經驗交流的一種教育方式。Hatton-Yeo&Ohsako(2000)分析指出,代間學習在世界各地的蓬勃發展是由於全球許多國家正共同面臨:高齡人口的遽增、老年人的角色貶損、家庭結構改變、終身學習興起、代間隔閡擴大以及對代間融合議題之重視等社會趨勢使然。

我查閱臺北市政府民政局(民105年)委託研究國立政治大學統計系余清祥教授所製編「臺北市105-140年人口推估報告」中之重要發現(四)根據人口推估結果,北北基桃佔臺灣人口比例逐年上升,而且北北基桃(尤其是臺北市)的人口老化速度高於全國平均,不但高齡(65歲以上)人口比例居全國之冠,高齡人口的增加速度也高於全國。

中華傳統文化裡,敬老尊賢的觀念始終受到重視,惟透過代間教育模式,譜寫青年與銀髮族世代共融的學習樂章,將成為未來大同社會的新風景。青銀共居的居住理念,有優點,也需要有制度的相關法制管理,如申請人身份調查、居家安全、經費補助等。而這樣的理念,更期能擴大理念格局,讓整體社會、國家,成為青銀共存的友善生活環境。

茲提出六點卓見並結合為單字-F.A.M.I.L.Y,期能拋磚引玉,建立共融共榮之社會型態。

一、Family Education家庭教育

家庭教育的內涵,包括親職教育、子職教育、性平教育、婚姻教育、倫理教育、家庭資源與管理教育,而家庭教育的推動可從學校推動,並於家庭實踐。在學校推動部分,將家庭教育議題融入課程,從正式課程、非正式課程、潛在課程、活動課程進行規劃,如利用每年5月15日國際家庭日宣導對家庭重要性的認識,促進家庭的和睦、幸福和進步。另外,可利用親職講座時間,宣揚家庭之教養、溝通等模式,彰顯家庭成員支持與陪伴歷程的重要性,更能促進公民社會的友善關懷。

二、All-age 全齡教育 樂齡生活

銀髮族生活規劃包括身體健康、親子情感、終身學習、退休生活規劃、信仰及社交活動等面向。而鼓勵參加政府規劃之樂齡社團活動,如藝文類、體能類等休閒活動及展演,也可以增進家人及人際間的互動。

三、M-learning行動學習

透過資訊系統或軟體,建立社會知識共享群組,讓年長者分享專長、並能遠距離學習,更新生活資訊及知能,建構不以年齡為距離的知識分享及關懷照顧網。

四、Intergenerational 代間教育

結合教育、社政、內政、法務全面推動代間制度,讓社會全面關注人口結構之變化,提早進行制度規劃。鼓勵孩子將在學校所學,可以和家中長輩分享,例如資訊新知應用或才藝,假日更可以相互陪伴閱讀、低強度運動、聽音樂會等,更正要的是從「心」出發,相互提攜與照顧。

五、Lifelong learning 終身學習

2016年,台中市善水國中小學首創全國「老少共學」的實驗教育學校,因應少子女化,將校園閒置空間規劃為日間照顧中心,並辦理多元的活動及課程,鼓勵長輩積極參加,讓孩童及長輩一同參與活動,不僅能相互學習,更能以不同視角及經驗,作伙來學習,老少樂融融。

六、Empathy 同理心

設身處地關心老年及移居就學、工作之青年居住等生活安置規劃。

因應未來公民共融與共榮之社會模式,讓我們從同理出發,長者以包容之心照顧青年,青年以同理之心照顧長者,方能達到「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。共創國家終身學習共同體的美麗家園。

我們在終身都在學「生」,學如何與人生活、學如何規劃生涯,如何關懷生命。呼應十二年國教的總體課程總目標中分別為:啟發「生」命潛能、陶冶「生」活知能、促進「生」涯發展、涵養公民責任。藉由今年的國中會考題目,漫談讓學生以至全國民眾廣泛討論代間教育,期能以教育觀點出發,讓我們從「心」關注這項重要的議題,讓社會充滿情感,厚植國家競爭力。

參考文獻

黃富順(2004)。高齡社會與高齡教育。載於中華民國成人及終身教育學會(主編),高齡社會與高齡教育,1-30。台北市:師大書苑。

黃錦山(2011)。高齡社會來臨的新課題:中小學生老化知識、態度與行為意向之研究。課程與教學季刊 2011,14(2),193-216。

余清祥(2016)。105-140年人口推估,臺北市政府民政局主編。

網站:玖樓。三峽北大青銀共居計畫https://www.9floorspace.com/sanxia

Hatton-Yeo A and Ohsako T (2000) Editors. Intergenerational Programmes:Public Policy and Research Implications -An International Perspective.Stoke-on-Trent. UNESCO and the Beth Johnson Foundation.

限會員,要發表迴響,請先登入