.

.

.

.

.

.

.

.

一般醫學透過革命性的突破不斷進步,例如第一次器官移植和輸血,以及抗生素和胰島素的發現。

相較之下,精神醫學在主導科學論述的唯物主義中, 卻沒有取得太大成功。

.

隨著1950年代第一代精神藥物的開發,這一切都改變了。

.

1950 年代以前,精神病院通常會使用鎮靜劑和興奮劑, 來制服和控制精神病患或重度憂鬱症患者。然而,精神科醫生並未公開他們如何使用這些藥物。官方對舊藥物的沉默給人的印像是: 它們是一種尷尬的根源。

.

副作用: 化學療法的神話

.

隨著時間流逝,製藥公司意識到精神藥物不僅可以用於住院患者,還可以向一般大眾銷售,因此他們開始大力投資精神藥物的研究和開發。

1955年,華萊士實驗室將甲丙氨酯推向市場,以Miltown為名進行銷售,並將其宣傳為一種可以緩解焦慮和憂慮的弱效鎮靜劑。

.

經過廣泛的行銷活動,Miltown 的需求激增。

公眾對這種新藥的渴望如此之高,以至於聯合銷售的華萊士實驗室和卡特公司都難以滿足需求。

.

繼 Miltown 成功之後,1963 年,藥廠 Hoffmann-La Roche 將第一種苯二氮平類藥物 Valium 推向市場。安定劑的主要目標客戶是焦慮的家庭主婦,從 1965 年到 1981 年,它是西方最暢銷的藥物,也是滾石樂隊的歌曲“媽媽的小幫手”的主題曲。

.

1967 年,三分之一的美國成年人開具了“精神活性”藥物的處方,此類藥物的總銷售額達到 6.92 億美元。

.

第一代精神病藥物不僅為製藥公司帶來了高利潤,也賦予了精神病學領域長期以來尋求的地位和合法性。

.

第一代精神病藥物是對身體的干預,這些藥物為精神病學和製藥公司帶來的成功是短暫的,因為大眾很快就意識到服用這些藥物會產生負面副作用。

.

儘管製藥公司聲稱安定劑能提供“純粹的焦慮緩解”並且“安全、無害、不會上癮”,但許多用戶報告說,他們產生了身體依賴性,出現了可怕的戒斷反應,同時還出現了失眠、驚恐發作和焦慮程度加劇等症狀。

.

安定劑以及其他精神藥物的處方量急劇下降,公眾對精神藥物危害性的認識不斷提高,導致了"反精神醫學運動"的發展。

.

反精神醫學的思想之父

.

該運動的創始人托馬斯·薩斯認為,精神科醫生是"社會控制的代理人",

對精神病患者的診斷和治療, 是對病態和壓迫性社會生活做出反應的個人, 以一種不良方式再度壓制個人反應的方法。

.

1975年,政府對青少年機構使用神經安定藥的情況進行了一項備受矚目的調查,前病人作證說,這些藥物造成了「極大的痛苦」並將他們變成了「情感殭屍」。

.

一名患者說,這些藥物「不是用來治病救人,而是用來折磨和控制人。就是這麼簡單。」

反精神病學運動透過奧斯卡獲獎電影《飛越瘋人院》引起了大眾的關注,該電影將精神病院描繪成折磨和控制的場所。

.

如何推銷醫治不開心的藥?

.

"反精神病學運動"以及精神藥物銷量的下降,導緻美國精神病學協會在1980年表示「該行業正遭受嚴重的困擾」。我們需要找到一個解決方案來拯救精神科以及製藥公司的利潤。並且找到了解決方案。

.

製藥科學家對理論進行了現代詮釋。

.

他們聲稱,精神疾病是由大腦神經傳導物質失衡引起的,精神藥物可以糾正這種失衡、修復受損的大腦並治癒精神障礙。這一觀點被稱為: 精神疾病化學失衡理論。

.

關於推廣這一理論的研究人員寫道:

.

「20 世紀 60 年代初,一位年輕的醫學研究人員……偶然發現了一個將引發精神病學範式轉變的想法。

這位研究人員名叫約瑟夫·希爾德克勞特,他提出的想法相當簡單:

.

"我們的情緒波動, 可能是由於我們大腦中的化學失衡造成的。"

.

可以肯定的是,希爾德克勞特並不是第一個提出這個令人信服的情況。當德克勞特於 1965 年在《美國精神病學雜誌》上發表他的假設時,他的觀點引起了轟動。

儘管希爾德克勞特承認他的理論, 充其量是一種"還原性的簡單化",既無法“根據現有數據”予以否定也無法證實,但製藥家和精神病學家仍然堅持這一理論,並開始認為它不僅適用於抑鬱症,而且適用於所有精神障礙。

.

然而,由於缺乏確鑿的證據支持,"精神障礙化學失衡"理論是透過一種不合邏輯、不科學、近乎荒謬的推理提出的。例如,對於憂鬱症,藥物學家發現治療憂鬱症的藥物會"增加大腦中的血清素"的含量,因此他們聲稱 "憂鬱症是由血清素含量低引起的"。

.

同樣,他們注意到神經安定藥或抗精神病藥物會"降低大腦中的多巴胺"傳遞,因此他們提出精神分裂症是由於多巴胺水平過高所引起的。

.

這成為製藥公司一再依賴的"講故事公式":

研究人員會確定一類藥物的作用機制,這些藥物如何降低或提高大腦神經遞質的水平,很快就會告訴公眾,使用這些藥物治療的人會遭受相反的問題。

.

由於(精神藥理學)沒有任何真正的進展,精神藥物製造商只能依靠行銷花招。

迄今為止最成功的花招是將精神藥物描繪成"治療大腦特定化學失衡"的藥物。

.

由於精神藥物會改變大腦化學物質,所以他們所針對的病症一定是由化學失衡引起的…類似的不合邏輯的推理會讓我們相信 "阿斯匹靈缺乏會導致頭痛,因為當我們服用阿斯匹靈時頭痛就會好轉"。

.

尋找合適的精神科公式

.

或者正如 20 世紀 70 年代興起的"精神障礙化學失衡"理論的解釋一樣。

製藥公司試圖佔領曾經服用鎮靜劑的龐大市場。但由於藥物作用的舊模式已經失去光彩,他們需要一種新模式來重申其價值和必要性。

.

所以現在這些藥物被塑造成"治愈我們而不是改變我們"。這就是"化學失衡"概念的由來。

.

這個概念非常完美,因為它暗示這些藥物實際上實際上糾正了大腦的缺陷。

.

如果你有腦部疾病? 化學失衡。

而這種藥丸可以糾正這種失衡,那麼顯然你必須服用它...這種"以藥糾正化學失衡"為中心的觀點在過去的二三十年裡一直主導著主流精神病學。

.

百憂解: 史上最大的宣傳活動

為了讓大眾相信精神障礙的化學失衡理論,大藥廠進行了歷史上最大的宣傳活動之一。

.

參與的主要方包括美國精神醫學會(APA)、大型藥廠、非營利組織全國精神疾病聯盟(NAMI)以及美國國家心理健康研究所(NIMH)。

.

20 世紀 80 年代,四大聲音齊聚一堂,迫切希望告訴公眾: "精神障礙是腦部疾病"。

.

製藥公司提供了資金支持。

APA 和頂級醫學院的精神病學家為這項事業提供了思想合法性。

NIMH 為這個故事蓋上了政府的印章。

NAMI 提供了道德權威。

.

這個聯盟幾乎可以讓美國社會相信任何事情!

.

這場宣傳活動致力於讓大眾相信, "憂鬱症是由化學失衡引起的"。

.

憂鬱症很可能被選為這次活動的最初目標,因為大多數人在一生中的某個階段都會經歷憂鬱症,而以「抗憂鬱」為宣傳語的藥物市場十分龐大。

.

1984年,美國國立心理健康研究所啟動了一項名為「憂鬱症意識、識別和治療」(DART)的教育項目,其既定目的是「改變公眾態度,使人們更多地接受憂鬱症是一種疾病,而不是一種弱點」。

.

NIMH 主任 Lewis Judd 在 1990 年明確宣稱:“二十年的研究表明,精神障礙和其他疾病一樣,也是一種疾病。”

.

報紙、雜誌以及著名精神科醫生的書籍也被用於這次宣傳活動。

.

1989 年《紐約》雜誌將抗憂鬱藥百憂解登在了封面上,標題是:「再見,憂鬱。一種治療憂鬱症的新靈丹妙藥。」

.

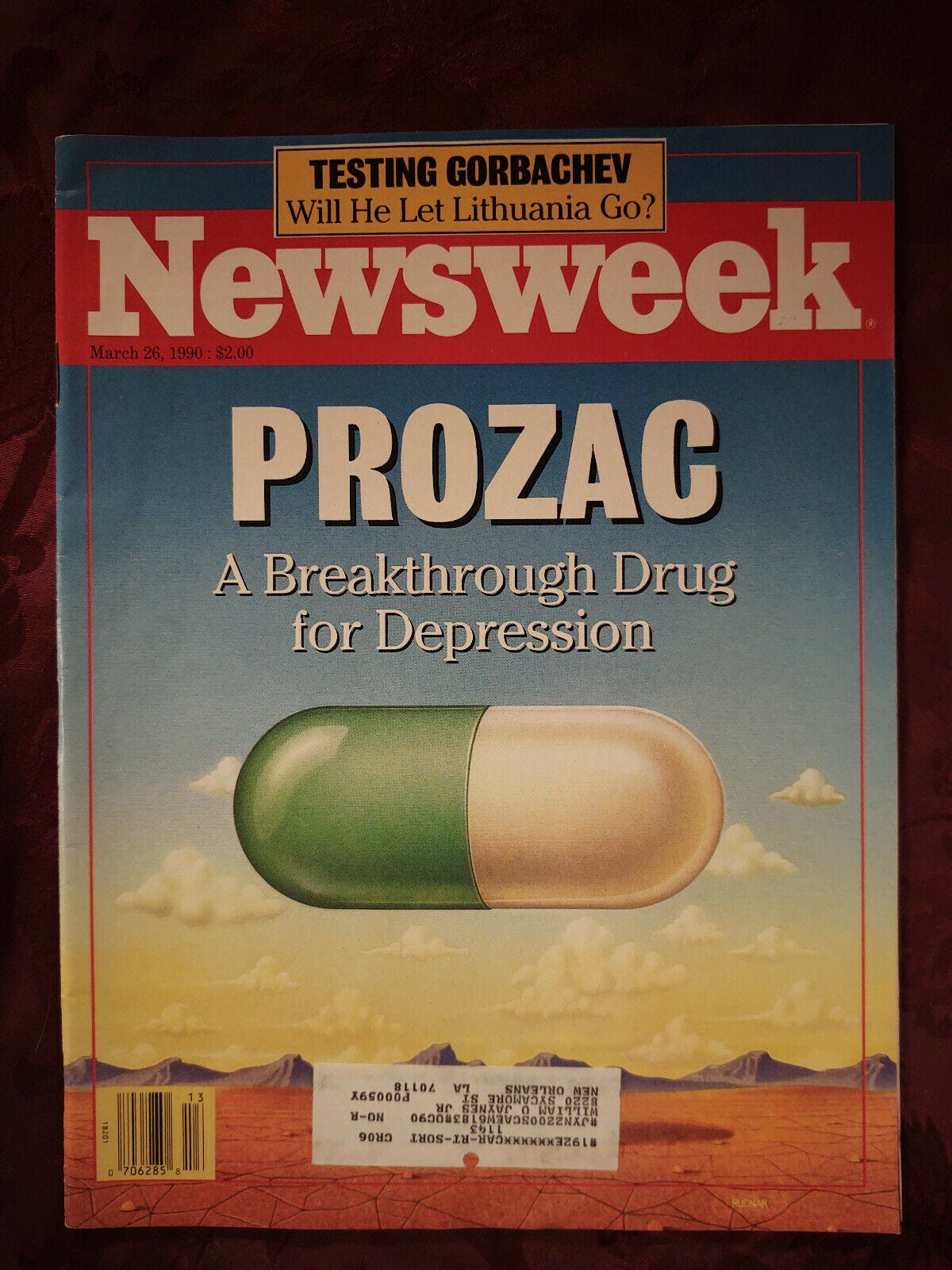

一年後,《新聞週刊》的封面寫著:「百憂解:治療憂鬱症的突破。」

一年後,《新聞週刊》的封面寫著:「百憂解:治療憂鬱症的突破。」.

同年,美國當時最著名的科學作家之一、《紐約時報》的娜塔莉·安吉爾寫道,抗憂鬱藥物「 透過恢復大腦中神經傳導物質活動的平衡,糾正控制情緒、思想、食慾、疼痛和其他感覺的電化學信號的異常過量或抑製而起作用 」。

.

1993年,布朗大學精神病學家彼得·克雷默出版了《聆聽百憂解》一書,該書連續21週位居《紐約時報》暢銷書排行榜,他在書中表示,百憂解讓一些患者“比好還好”,並開創了“精神美容藥理學”的新時代。

.

美國並不是唯一一個傳播大型製藥公司宣傳的國家。

英國皇家精神病學院發起了“戰勝憂鬱症運動”,該運動由百憂解的生產商 - 禮來製藥公司資助。

.

該活動旨在說服全科醫生,他們應該診斷更多患有憂鬱症的人,並開出更多抗憂鬱藥物…該活動還旨在減少公眾對服用抗憂鬱藥物的抵制。

.

在英國和美國,這些宣傳活動都取得了巨大的成功。

.

這種以"公眾教育"活動為幌子推銷抑鬱症的行為,成為了有史以來最有效的營銷手段之一。

.

1992年至2002年間,英國開立的抗憂鬱藥物處方數量增加了235%。

.

1992年,百憂解在美國的銷售額達到10億美元。

.

製藥公司利潤豐厚,患者蜂擁而至,找精神科醫生,諮詢哪種化學失衡導致了他們的精神痛苦? 哪種藥物可以修復他們的大腦?

.

這次公關活動的問題在於,向大眾推銷的化學失衡理論是錯的。這是一個「彌天大謊」。

.

謊不在多只在專業 群眾會相信"任何醫學專家認可"的東東

.

化學失衡理論的廣泛接受為精神病學領域帶來了它所尋求的合法性,正如精神病學家戴維·希利(David Healy)所解釋的那樣,它「為精神病學家成為真正的醫生奠定了基礎, 內科醫生有抗生素,現在精神科醫生也可以有"抗病"藥了」。

.

許多專業人士和大眾錯誤地認為生化免疫療法, 大腦中的基因會導致精神痛苦,例如憂鬱症的血清素理論, 或所謂的精神分裂症的多巴胺理論。然而,關於『精神障礙』的任何生物學基礎的證據都完全缺乏。

.

精神病學家喬安娜·蒙克里夫(Joanna Moncrieff)在《化學療法的神話》序言中所說:

.

"本書揭露了傳統觀點,即精神藥物針對潛在疾病, 或糾正化學失衡,是一種欺詐行為。它追溯了這種觀點的出現,並指出這種觀點之所以被採納,不是因為有任何證據支持它,而是因為它符合精神病學界、製藥業和現代國家的既得利益。”

.

一些由製藥業資助的研究得出結論,血清素水平低與憂鬱症有關,這似乎表明提高血清素水平的藥物可能會改善憂鬱症狀。

.

但這些研究的方法論已被證實存在嚴重缺陷,蒙克里夫指出,“矛盾的證據被忽視或被重新定義為支持證據”,後續研究發現血清素水平與抑鬱症之間沒有聯繫,而研究的薈萃分析進一步打破了血清素與抑鬱症有關的神話。

.

如果憂鬱和焦慮是由化學物質失衡引起的,而抗憂鬱藥的作用就是修復這種失衡,那麼你就必須解釋科學家不斷發現的一些奇怪現象:

.

臨床試驗表明,增加大腦中血清素的抗憂鬱藥物與減少大腦中血清素的藥物, 具有相同的適度效果。它們與增加另一種化學物質"去甲腎上腺素"的藥物, 具有相同的效果。它們與增加另一種化學物質多巴胺的藥物, 具有相同的效果。

.

換句話說──無論你調整什麼化學物質,都會得到相同的結果。

這意味著只要透過平衡化學結構,無論是增加還是減少,都會顯示出症狀減輕的跡象。

.

我們最暢銷的精神藥理學教科書由純推測構成,這些推測被描繪成美麗的圖畫, 我們誤以為這是科學。

.

現在,我們有大量神經生物學研究得出結論, 精神藥理學的"神經遞質理論"基本上是錯誤的, 精神分裂症和抑鬱症的"多巴胺和血清素假設"是錯誤的。

.

神經傳導水平尚無統一標準

.

試圖證明精神疾病化學失衡理論的研究存在的問題之一是,我們並沒有真正了解"神經傳導物質水平"如何影響或影響人類經驗。

此外,大腦中的神經傳導物質水平不斷波動,對於健康水平尚無統一的標準。

.

由於尚不清楚神經傳導物質的「正常」平衡情況,

因此無法知道不平衡是什麼樣子,

也無法測試大腦是否存在化學失衡。

.

或者正如西北大學醫院精神科教授大衛凱澤 (David Kaiser) 寫道:

.

"儘管沒有測試可以支持這種說法,而且也沒有真正意義上的正確平衡,但患者還是被診斷出患有“化學失衡”…然而,諸如“抑鬱症是一種生化失衡”之類的結論, 只不過是出於語義和科學家/精神病學家和公眾的一廂情願,群眾會相信任何得到醫學認可的東西。”

.

反對生物精神病學

.

儘管"精神障礙的化學失衡理論"被精神病學名譽教授羅納德·派斯稱為“都市傳奇”,但這一理論仍然被精神病學行業、大型製藥公司、政府機構和主流媒體廣泛宣傳為"無可爭辯的真理"。

.

例如,2005年美國精神醫學會表示:「可以使用抗憂鬱藥物來糾正大腦化學物質水平失衡。」

.

2019年,美國有線電視新聞網CNN表示:

“研究人員發現,化學失衡與憂鬱症等問題有關,並使用百憂解或左洛復等藥物來阻止血清素的再吸收,這樣更多的血清素就可以留在大腦中。大腦中血清素越多,我們就越快樂。” (查農·霍奇,CNN 在線,2019年4月4日)

.

心理治療師格林伯格在題為《精神病學無法治癒的傲慢》的文章中指出,"精神障礙化學失衡理論"被廣泛接受, 是一種針對毫無戒心公眾的"大規模欺騙"行為。

.

「這種化學物質不平衡理論…作為科學可能失敗,但作為修辭手段,它卻獲得了巨大的成功。 」

.

看來最近的宣傳已經足夠有效,能讓大部分民眾相信他們的生物化學反應有問題,需要藥物治療來糾正。

.

如果精神障礙的化學失衡理論是一個彌天大謊,

且目前還沒有發現精神藥物可以解決的神經傳導物質失衡問題,

.

那麼精神藥物對大腦和心智, 到底有什麼影響呢?

.

在下一個影片中,我們將探討這個問題。