人為什麼要閱讀?作者說:我們無法經歷整個世界,卻可以用閱讀來戰勝狹隘。「世界讀書日」,願閱讀成為日常。

此刻,我正坐在書房敲下這些文字。我調皮的小話痨(孩子)正在熟睡,太陽將於一小時後升起,城市因黑夜而被更新,我的生活只有這片刻的寧靜。

這個小書房是全家的活動中心,散亂堆著各種書籍、孩子的玩具,還有一台只用來看電影和動畫片的電視。手上有了點閒錢之後,我才大量買書,一是自己看,二是打算留給孩子,只是這閱讀的速度遠遠趕不上購買的速度。常見一些人家裡有碼放整齊的書架,各類書籍一絲不苟地列在上面,而我則懶得去分類整理它們。有這時間,我還可以多讀幾頁書、多寫幾行字;或休息,或做家務——這也是為了閱讀,從而緩解總是讀書而導致的家庭緊張氣氛。

如果世界是一張巨大的拼圖,那每一本書就是一個顆粒。我們無法經歷整個世界,卻可以用閱讀來戰勝狹隘。拿什麼來衡量一個人的閱讀量和閱讀水準?不是曬出年度讀書單,而是看他能輸出或不輸出什麼。除了聖經,很難想像單獨的幾本書能對我的生命產生什麼巨大的影響,因為那幾顆零星的拼圖顆粒只是這廣袤世界的星光點點。

少年時代,我家裡沒什麼書,一本《生活解憂500計》被我反覆翻看,從而真的學會了很多生活技能。姐姐的某某作文選、某某青年之類的雜誌也被我偶爾翻閱。高中學業繁忙,閱讀時間就很少了。只記得囫圇吞棗讀過《三國演義》、《牛虻》和托爾斯泰的《復活》,心裡只覺得三國挺好,另外兩本是不求甚解。還讀過一本《青年必知名家散文精選》,純粹是為了應付高考作文。

真正大量閱讀是在大學本科階段。那時候我就是個其貌不揚的窮小子——當然現在也是,沒有別的途徑去宣洩青春的躁動,就把這一股子熱情全都化作上進的動力,期待藉著閱讀豐富自己、提升內涵。

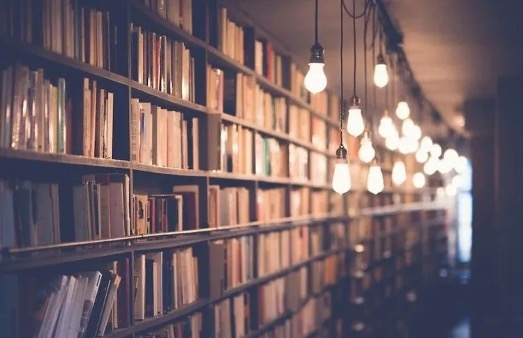

已記不清第一次走進圖書館是怎樣的緊張與慌亂,看著一列列莊嚴的書架,腦袋裡就倆詞兒——汗牛充棟、望洋興嘆,不知該從哪一本讀起。但此後,無論是在灑滿陽光的午後,還是淅淅瀝瀝的雨夜,我總會在圖書館的某個角落如癡如醉地閱讀。這還不夠,彷彿圖書館欠了我很多債,在館內讀得意猶未盡,便還要借一些書出來,或在那些無聊的課堂上讀,或在上自習之餘讀,或在宿舍讀,寒暑假更是要為借閱哪些書而精心衡量一番。

那時讀書基本不挑剔,有字就讀,並且以一本為線索去尋找另一本,各類報刊雜誌也有翻閱,其中文學、地理、文化社科類涉獵較多。由於學的不是文學類專業,又無人指點,我的閱讀不成體系、不深入,頭腦中對文本風格及歷史脈絡沒有整全概念。好處就是廣泛,因雜而不偏廢、不偏激。

那座圖書館就像一整個世界,當我轉身回望,隔著時空的距離,那些讀過的書大都已淡忘。而有的書就像刺破雲層的高峰,總能讓人印象深刻。比如《紅樓夢》教會了我如何看待人性,更瞭解了中華傳統文化;讀三毛、蕭紅,讓我看到那些漂泊的靈魂,那種美麗與哀愁的悠遠情調讓我心馳神往;讀張愛玲讓我對女性的心思有了間接的深刻體會,她的文字就像一個妙齡女郎用手指在我的心房上彈鋼琴;那些旅行文學、人文地理讓我足不出戶走遍全球,而《時間簡史》之類的書更是將我帶到宇宙深處;《一個陌生女人的來信》讓我一愣一愣地迷糊;余秋雨的書讀來令人驚歎,他的思考很能拓寬思路;弗洛德的夢境讓我意識到潛意識......

當時也不知道讀那些書到底有什麼用,只知道有用,不知是我選擇閱讀,還是閱讀塑造了我。現在回想,那其實是祂所鋪的路,此後,那些讀過的書變成階梯,我踩在上面,得以在謀求職業和福音文字事工上有發揮的可能。

讀者與作者的相遇就是一場愛戀,會讓人不由自主地尋找這個作家的所有書來讀,也包括研究、評論和傳記等。而我還在廣撒網的階段,並不是沒有讓我傾心的作家,也並非簡單的見異思遷,我只是一個沒有多餘時間和精力的業餘人士而已。

近些年,我有意裝備自己,繼續開拓閱讀的未知疆域,先啃世界名家名作,輔以屬-靈書籍、哲學、社科、藝術、當代熱門文學等等。當閱歷增加,發現好書實在浩若煙海,著名作家的巨大人數也讓人絕望,讀得越多,就發現沒讀的越多。在此意義上,我已經不想列舉讀過什麼書了,那都是在一定層面上被談論得很多,但在大眾眼中卻很小眾的書籍。

清人張潮在《幽夢影》中說,「少年讀書,如隙中窺月;中年讀書,如庭中望月;老年讀書,如台上玩月,皆以閱歷之淺深,為所得之淺深耳。」年少心智尚未成熟的時候閱讀,就像隔著一層面紗,不求甚解,讀不出什麼深刻的味道;及至被生活鞭打之後,再捧起書本,那體會完全不一樣,可以觸摸到作者的心路歷程,與作者一同歡笑一同哀哭,甚至可以鬥膽評判書籍或作者的水準。

與我而言,閱讀不是為了背誦和記憶,而是一種經歷和薰陶。即使讀過的內容都不記得了,但它們會化作無形的力量,隱遁於意識的某個角落,構成我巨大的心思意念海洋,待到時機成熟,它們會與現實世界共同作為書寫和行動的基礎材料,經過加工,呈現在世界面前。

讀一本書就是經歷一個他人世界,當我越來越多地經歷他人世界,就會有觀看世人(包括自己)的憐憫之心。所以我偶爾會有一種跳脫意識和精神之外的不著痕跡的錯亂與癲狂,彷彿自己不是自己,恍惚自己為什麼是現在這個年齡,奇怪自己為什麼出現在這個時空。

傳道書上說:著書多,沒有窮盡;讀書多,身體疲倦。意思是讀和寫都要有節制,最重要的是要以祂的真理為指引,否則容易迷茫和倦怠。我已找到真理,卻仍然喜歡讀經典名著,喜歡那真實記錄人類罪惡與迷失景況的文字,那些作者的思考過程和講述方式,以及探尋和揭露人性幽暗時產生的深刻洞見都令人讚歎。相比之下,那些人間小暖和溫情脈脈則不能說很深刻,而那些玄幻、爽文之類的「精神鴉片」則著實不敢恭維。

絕大部分經典名著把這個世界的苦痛、思考、悲慘、糾結、絕望等情形演繹得淋漓盡致,但答案卻模糊不清,所謂揭示人類永恆困境的就是好作品。但我覺得這還不夠,我期待的文字應該有真理的指引,即使有痛苦絕望的時刻,但終究會讓人帶著信心和盼望,出離黑暗,進入奇妙光明者的境地。文字是一個時空境遇的真實寫照,從這個意義來講,人類所有文字都是一個過程稿。或許有一天,我們不再需要文字,進入完全表裡如一、心領神會的境界。

此刻,孩子已經睡醒,在我旁邊寫寫畫畫,偶爾過來跟我說話。以上文字歷經三個清晨的書寫,即將煞尾,進入修改完善階段。我透過結露的玻璃窗向外張望,天空湛藍而空寂,對面灑滿陽光的樓房顯得特別耀眼,樓下的早市已人群熙攘。

-END-

作者簡介

莫名

85後弟兄,東北人,農學碩士,行政工作。2018年接觸創文。

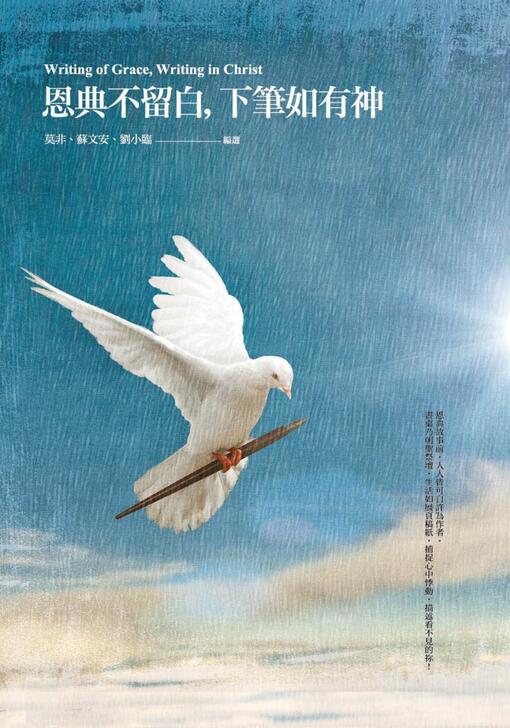

圖書推薦

《恩典不留白,下筆如有神》

-莫非 蘇文安 劉小臨著-

恩典故事前,

人人皆可

自許為作者,

書桌乃朝聖祭壇,

生活如展頁稿紙,

捕捉心中悸動,

描述看不見的你!

購買資訊:

台灣:橄欖華宣 https://www.cclm.com.tw/book/1931

北美:gcwmi622@gmail.com