2025/05/14 台北市>中正區>郵政博物館全覽>我國及全世界的第一套郵票、民初四珍郵票、我國及全世界最名貴的郵票、郵務流程面面觀、特色郵局及特色郵筒、行動郵車

19世紀中葉起,台灣經濟重心逐漸北移;1894年,台灣巡撫邵友濂將省會移至台北,奠定台北至今成為台灣政經中心的地位;而台北建城於清代後期的1884年,至今仍留有許多的古蹟及重要建築,見證了台灣最近150年的發展。

我們計劃要陸續造訪台北城的許多個景點,今天就從位於台北市中正區的「郵政博物館」開始。

↓從「中正紀念堂」捷運站走過來,約6~7分鐘即到達位於重慶南路、南海路口的「郵政博物館」。這是郵政博物館的本館,另有台北、台中、高雄等分館。

↓進來參觀,每人30元,附贈一張郵政明信片,當天可重複進出;開放參觀的樓層為2~5樓,另6樓有不定期的專題特展,我們就搭電梯先上5樓,再一路往下逛。

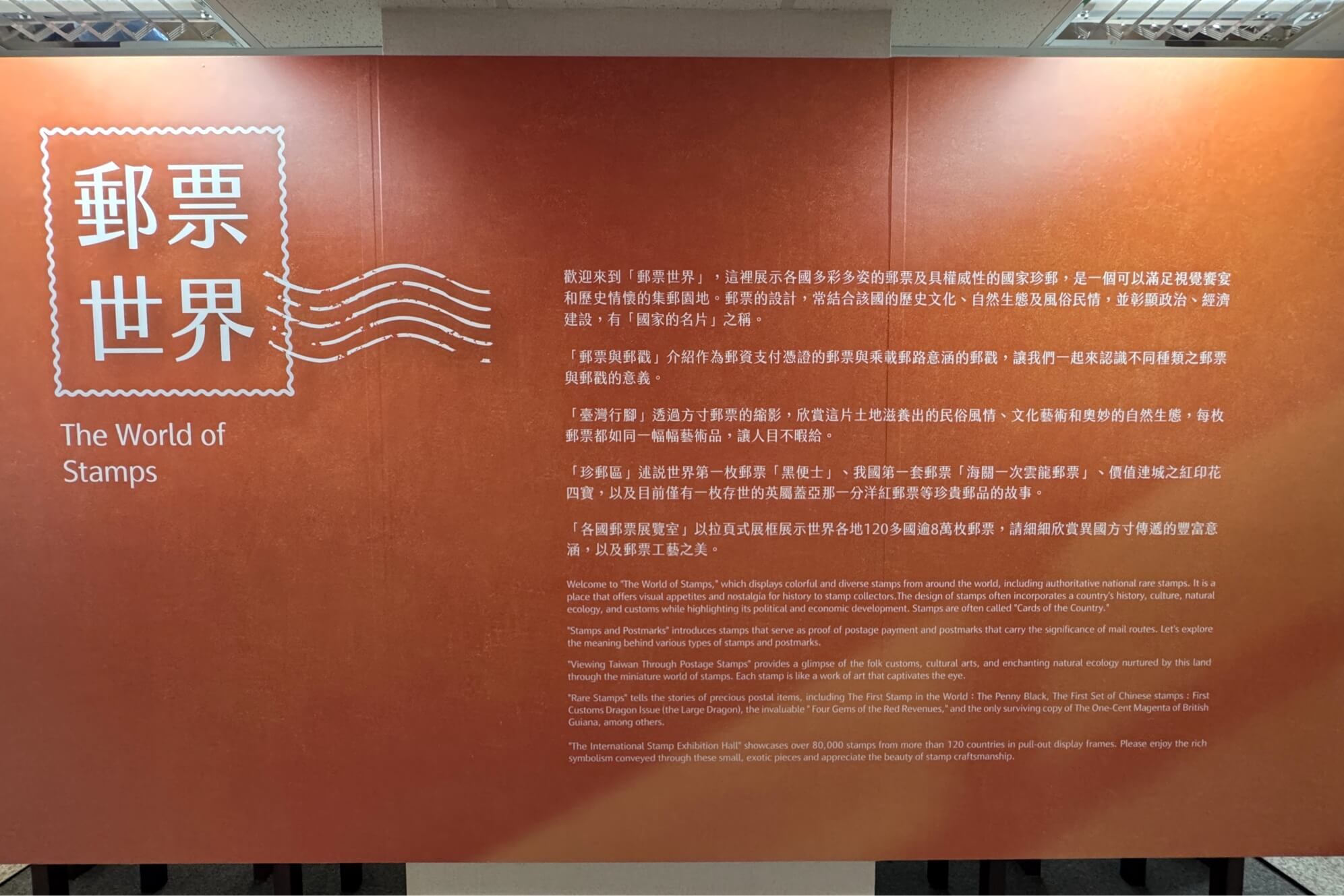

↓五樓的主題為「郵票世界」,展示各國多采多姿的郵票及具權威性的國家珍郵,分為「郵票與郵戳」、「臺灣行腳」、「珍郵區」及「各國郵票展覽室」等展區。

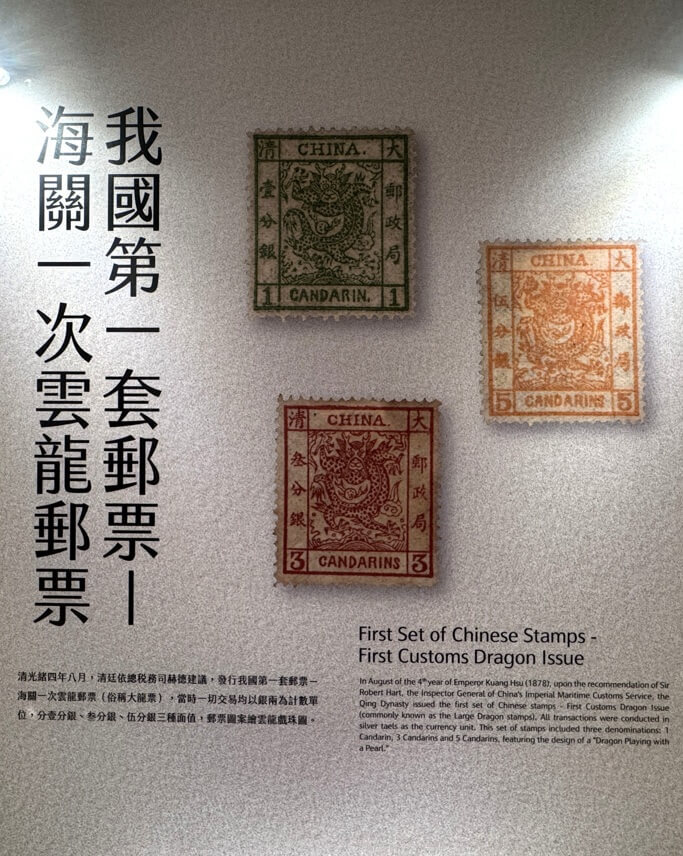

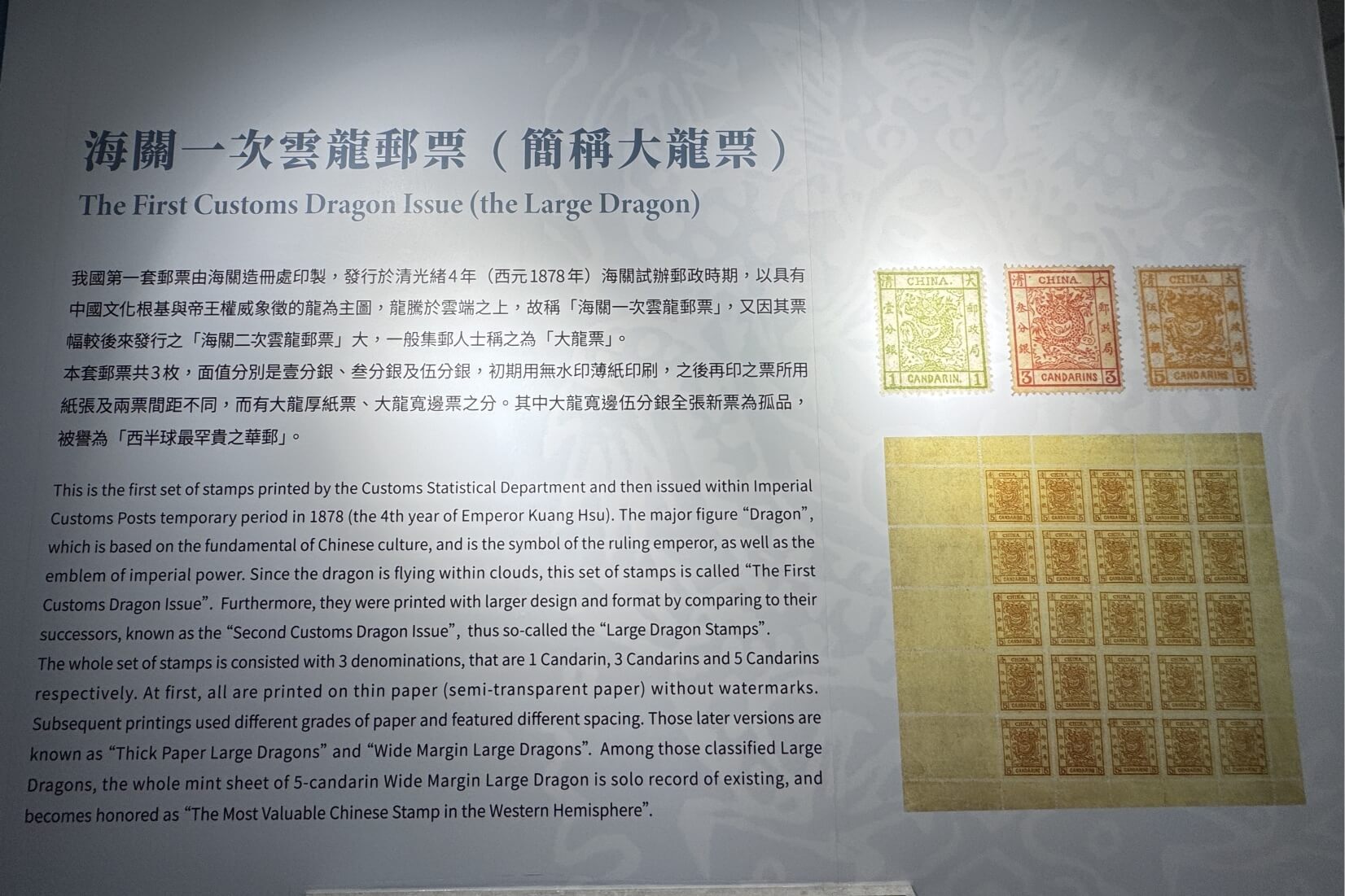

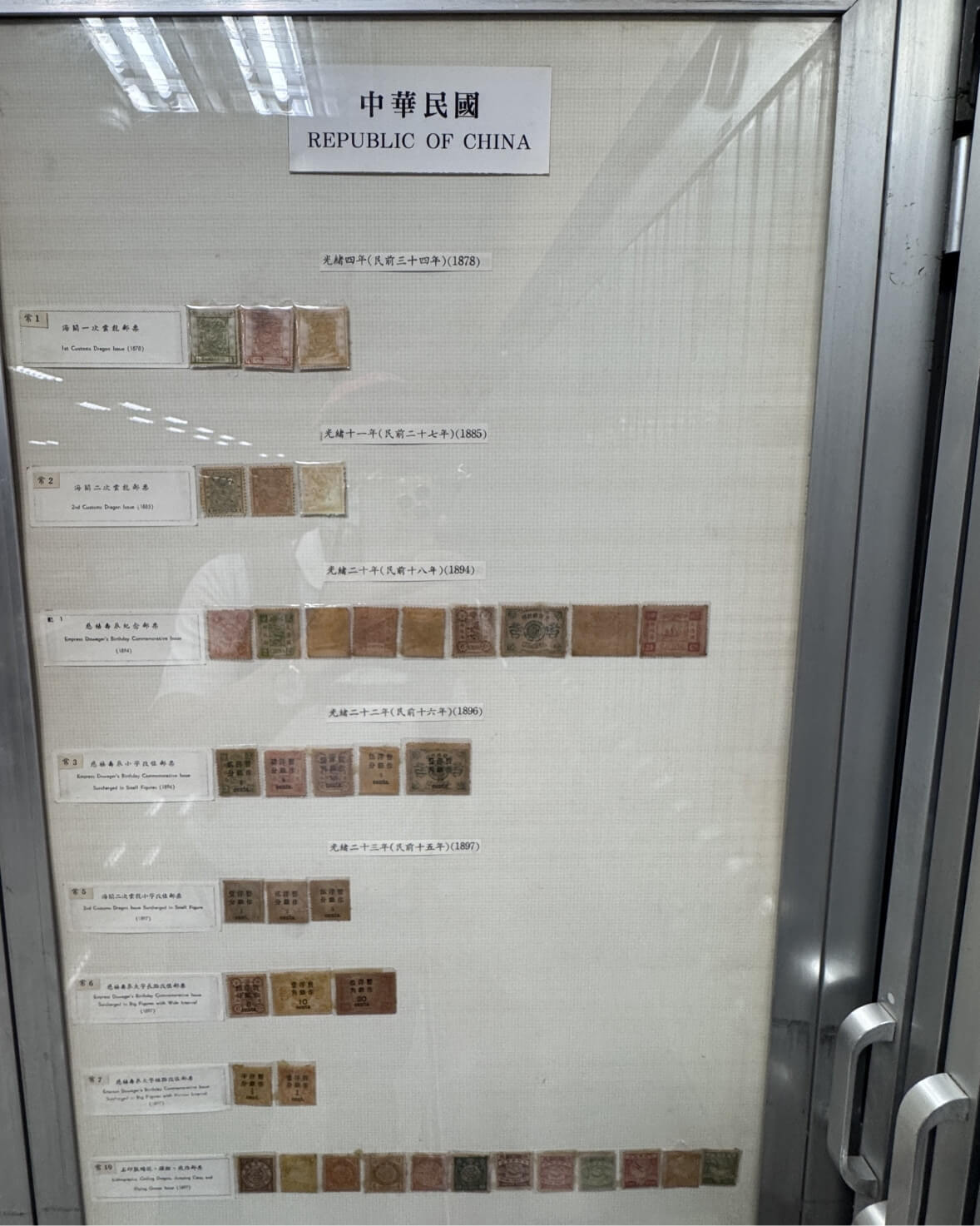

↓一進展區,馬上看到這面放大版的郵票「海關一次雲龍郵票」,這是我國的第一套郵票。我們今天只看郵票、只探歷史,不論政治,「我國」就是接續清朝的中華民國。

↓這套「海關一次雲龍郵票」,發行於清光緒4年(1878年),當時的交易,一切以銀兩為記數單位。本套圖案為雲龍戲珠,共三枚,區分為:壹分銀、參分銀、伍分銀三種面值。

↓「海關一次雲龍郵票」是由海關造冊處印製,因為其票幅(票面)比後來又印製的「海關二次雲龍郵票」大,因此被俗稱為「大龍票」,二次票則為「小龍票」。

↓已故藝人鄧麗君也曾被發行過郵票,以表彰其愛國情操及對全球華人社會之影響。

↓相信以知名人物為票面主人翁,應該很常見,而這裡僅挑選鄧麗君的郵票來展示,可見其珍貴性及代表性。

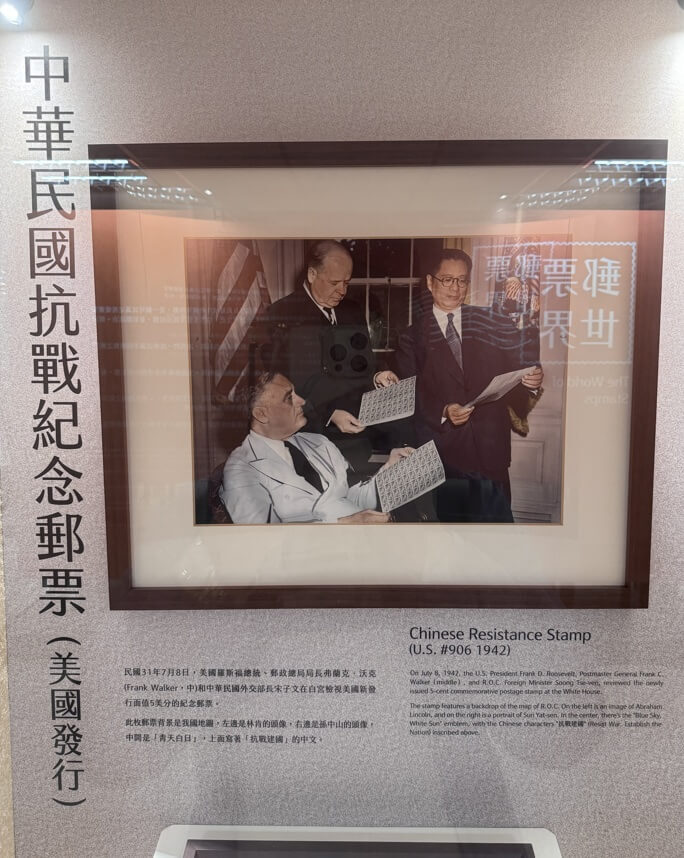

↓畫面中在白宮的三個人,手中都拿著一面(數十枚)郵票,該郵票是紀念中華民國第二次世界大戰抗戰的郵票,比較特別的是,郵票是由美國發行的。三個人分別是美國總統羅斯福、郵政總局長福蘭克沃克及中華民國外交部長宋子文。

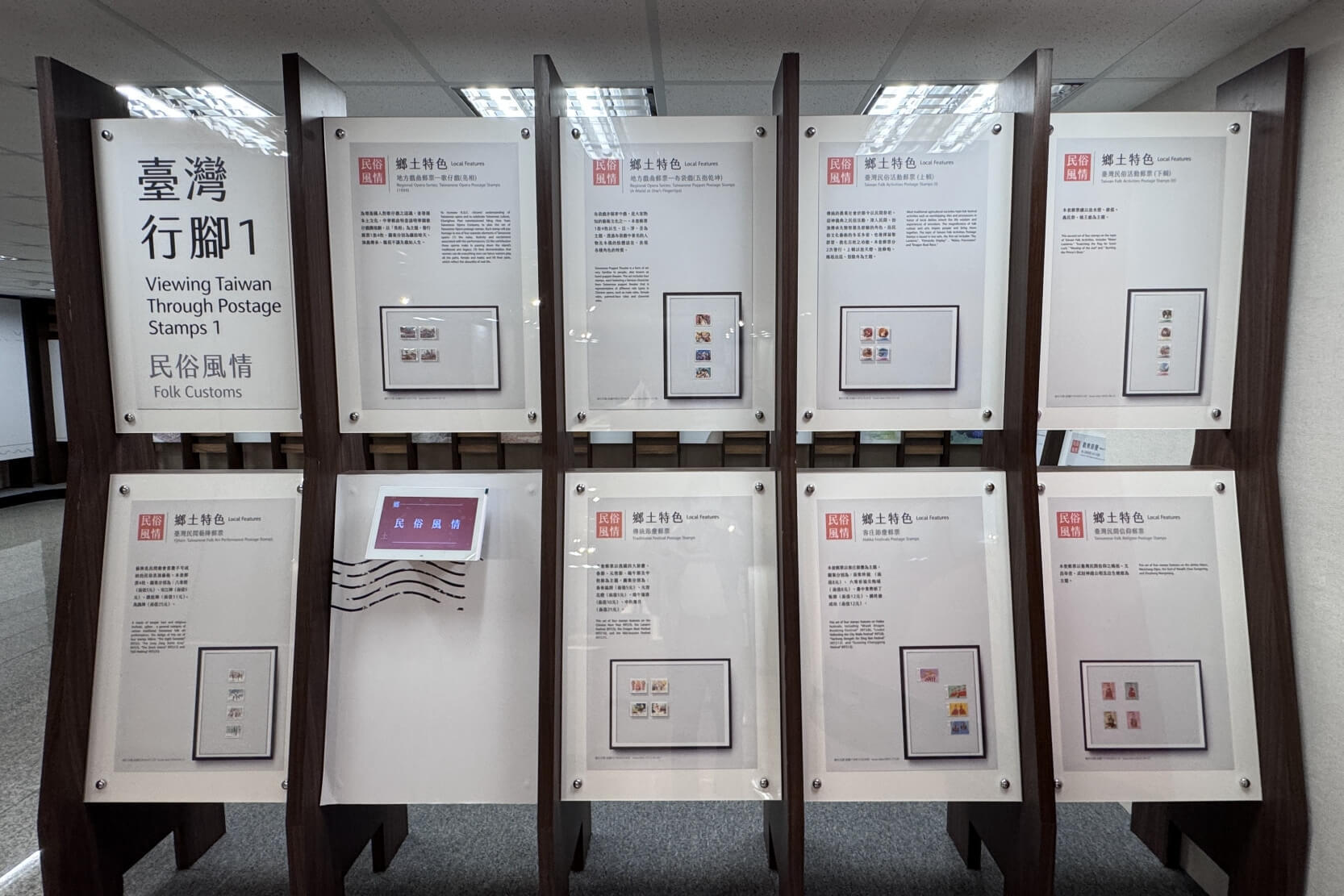

↓這一區,專門展示台灣行腳的郵票。首先看到的,是具鄉土特色的民俗風情,包含:歌仔戲、布袋戲、放天燈、划龍舟、媽祖出巡、放蜂炮、搶孤…等。

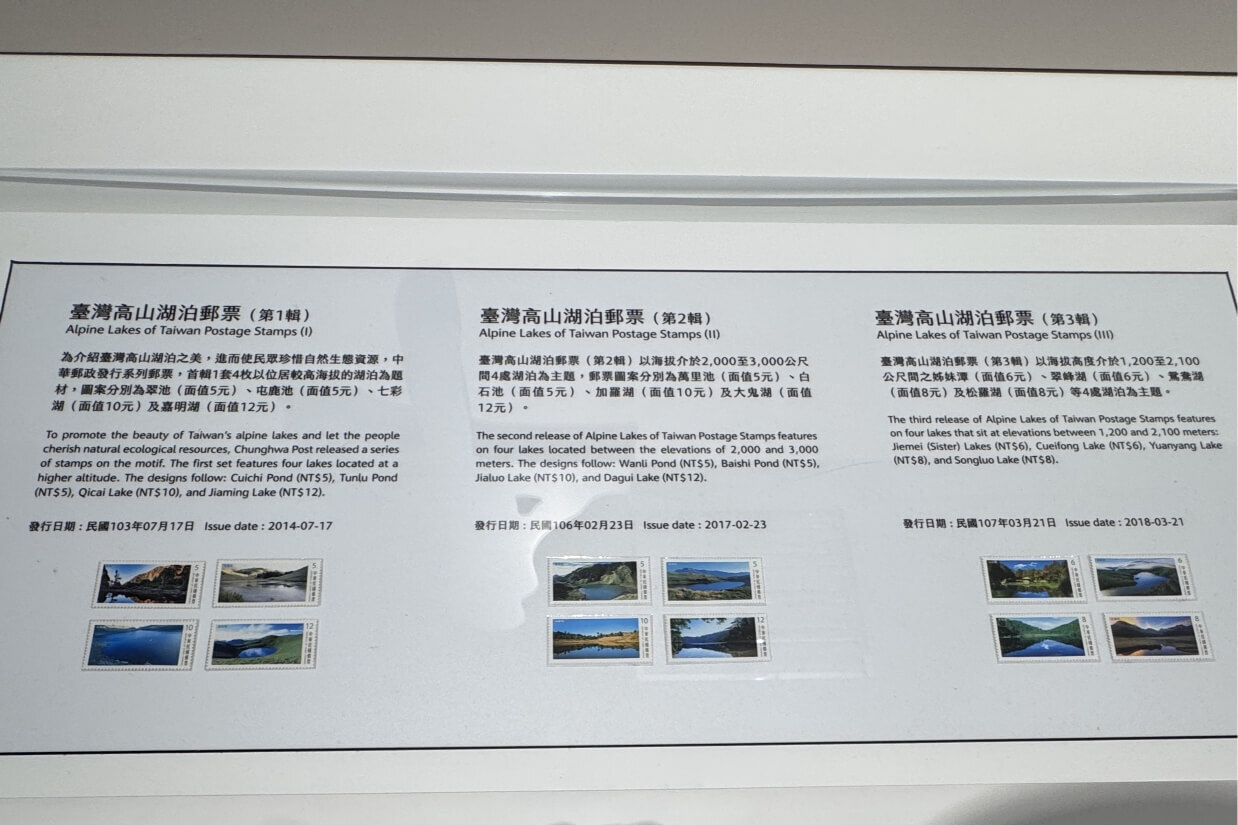

↓台灣的高山湖泊也是亮點,包含:玉山、雪山、嘉明湖、翠峰湖、松羅湖、大鬼湖、鴛鴦湖…等。

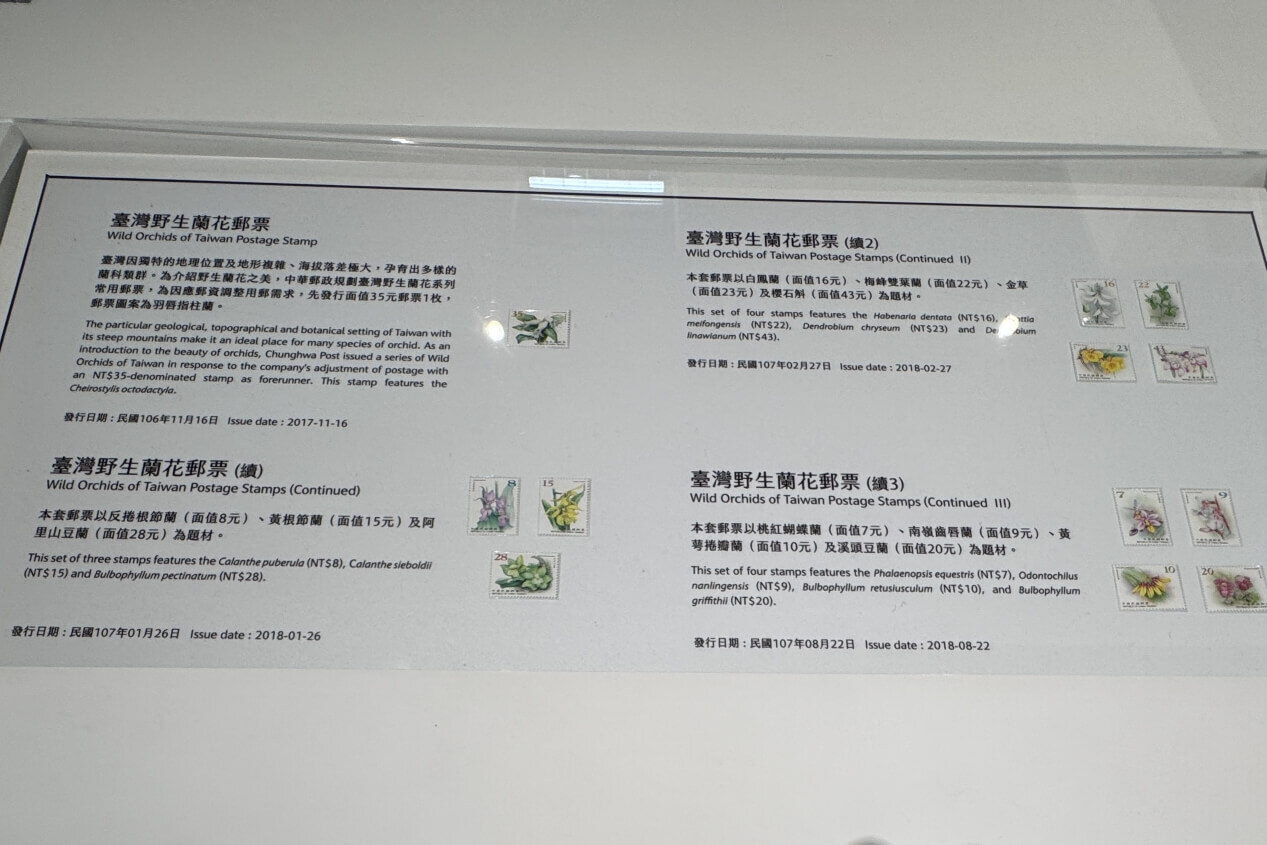

↓台灣野生蘭花世界第一,在郵票界也佔有一席之地。

↓還有許多知名建築,包含:萬華龍山寺、北港朝天宮、安平古堡、大龍峒保安宮、槓子寮砲台、新竹州廳、鳳山縣舊城、故宮、林家花園…等。

↓台灣的節慶,也都入列,尤其是每年新年的十二生肖郵票,是許多人每年年底引頸期盼的。

↓各地的風景名勝,舉凡:太魯閣、澎湖玄武岩、馬祖藍眼淚、鹿野高台、赤崁樓、安平劍獅、高美濕地、冬山河…等,自然都沒漏掉。

↓這是一台大型的打孔機,是於民國75~82年(1986~1993年)間使用的。這種在郵票四周打孔的構想,是由一位愛爾蘭人於1848年提出,並於1954年開始於英國使用,而後被各國廣泛使用。這種打孔,可更容易將整面郵票撕開使用。

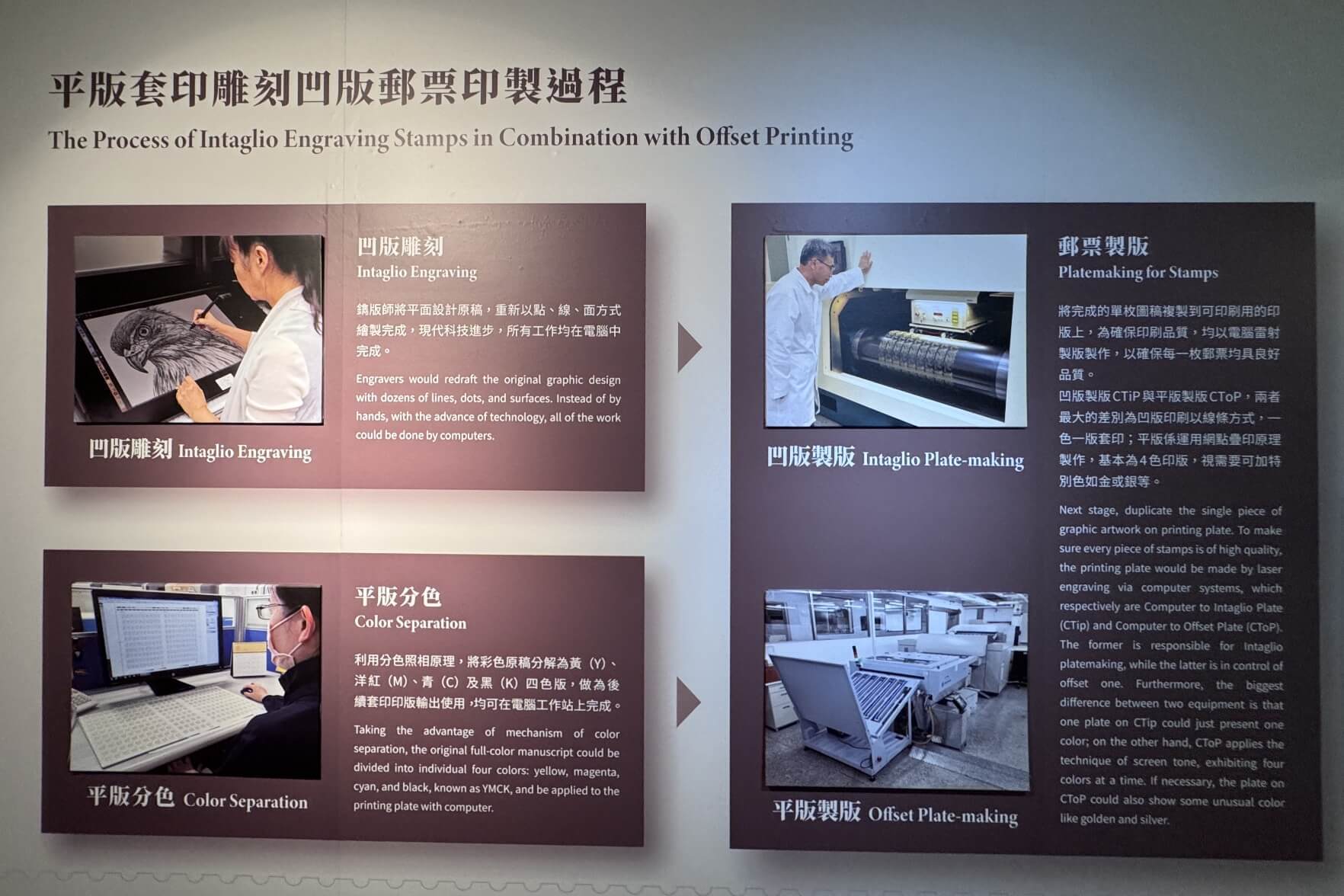

↓郵票印製的流程介紹,首先是設計/雕刻、製版。

↓接著是印刷、打孔、印碼、品檢,到完成等。

↓集郵可以怡情養性,小時候我們也很時興集郵,不過,小本經營,自然沒有用到畫面中這麼多的工具。

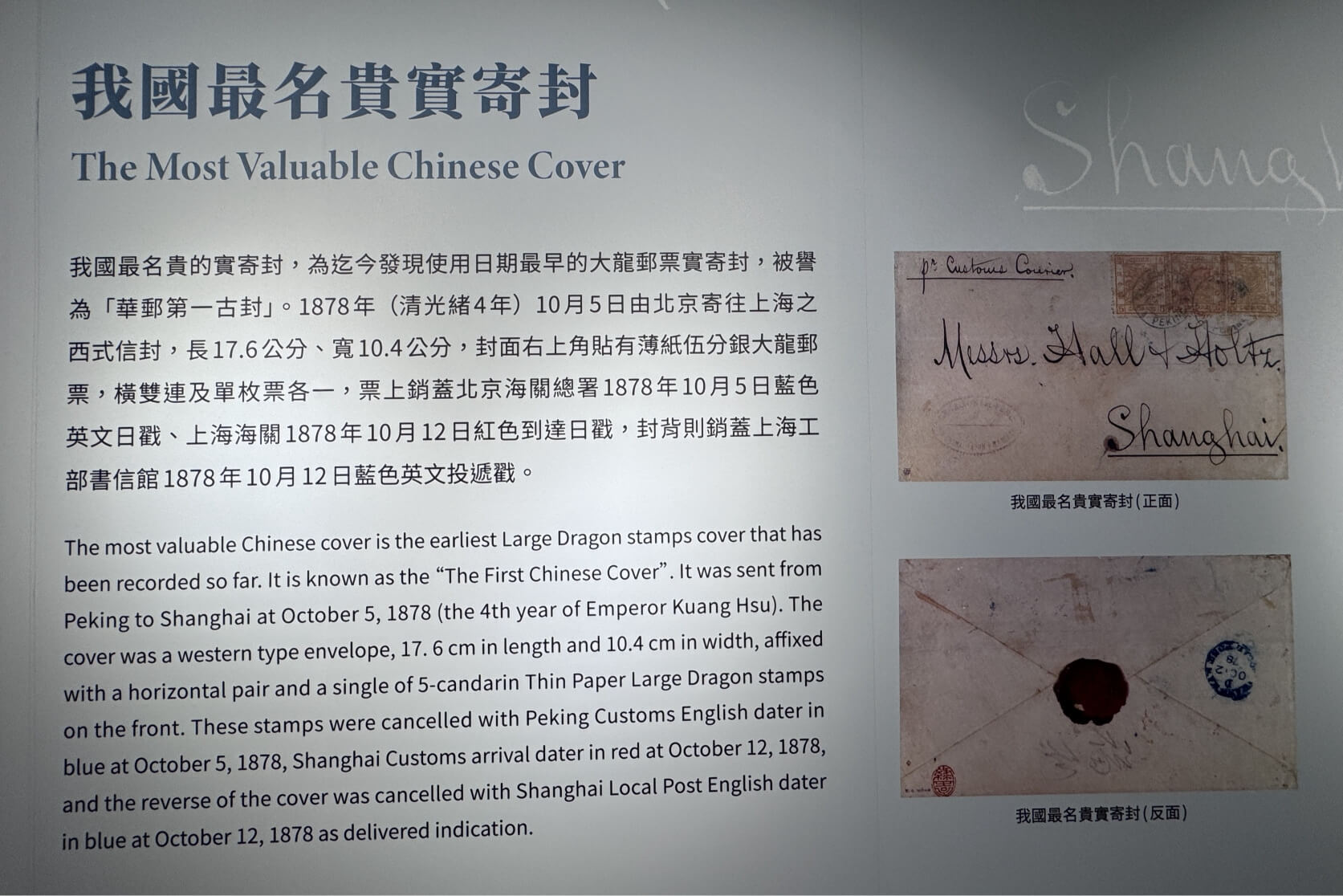

↓集郵時,通常沒蓋過郵戳的乾淨郵票(無摺痕、無髒汙),價值會比較高;然而,部份稀有郵票反而是蓋過郵戳的,價值更高一些。這是我國最名貴的實寄封,是迄今發現最早郵戳日期(1878年)的大龍郵票,號稱『華郵第一古封』。

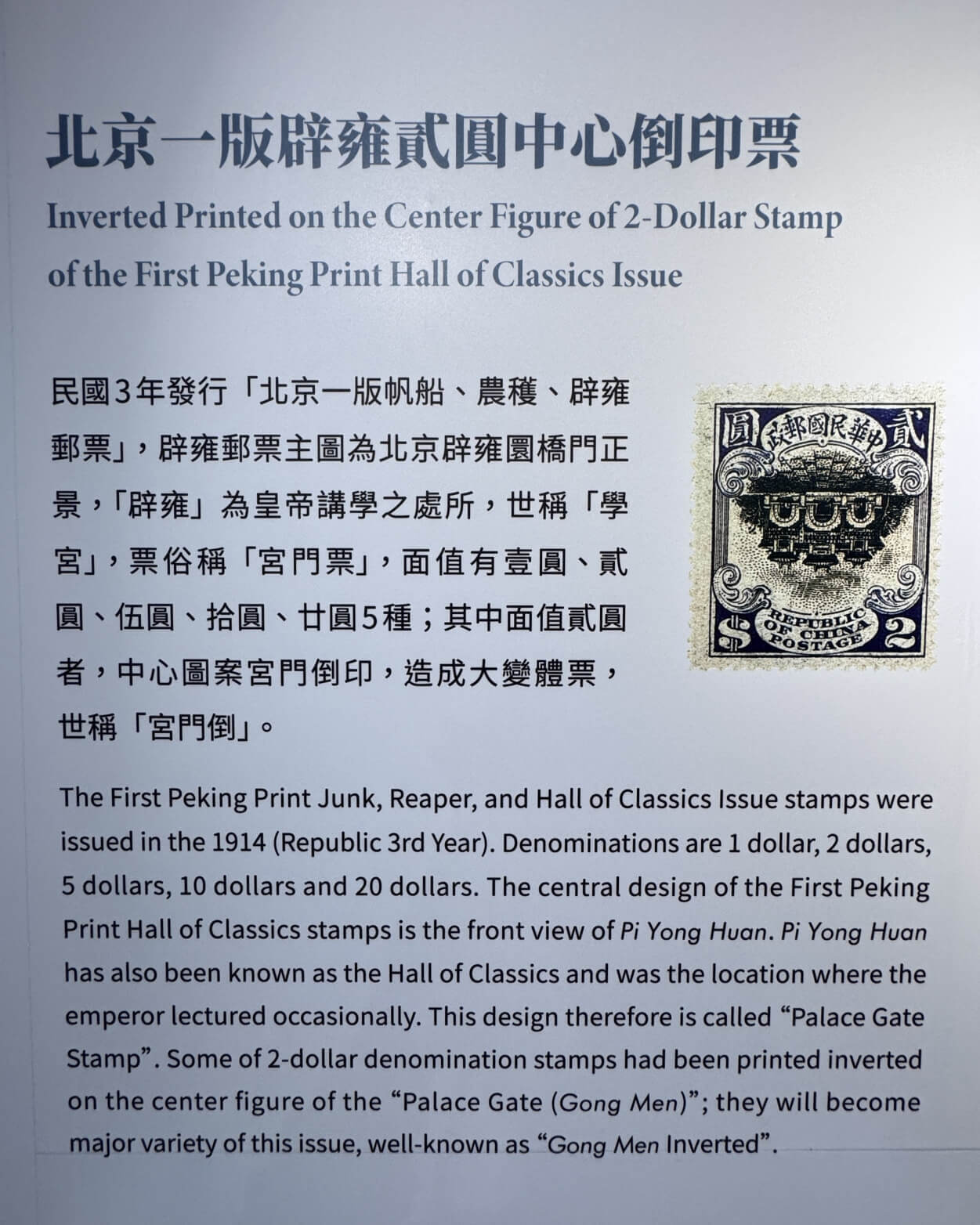

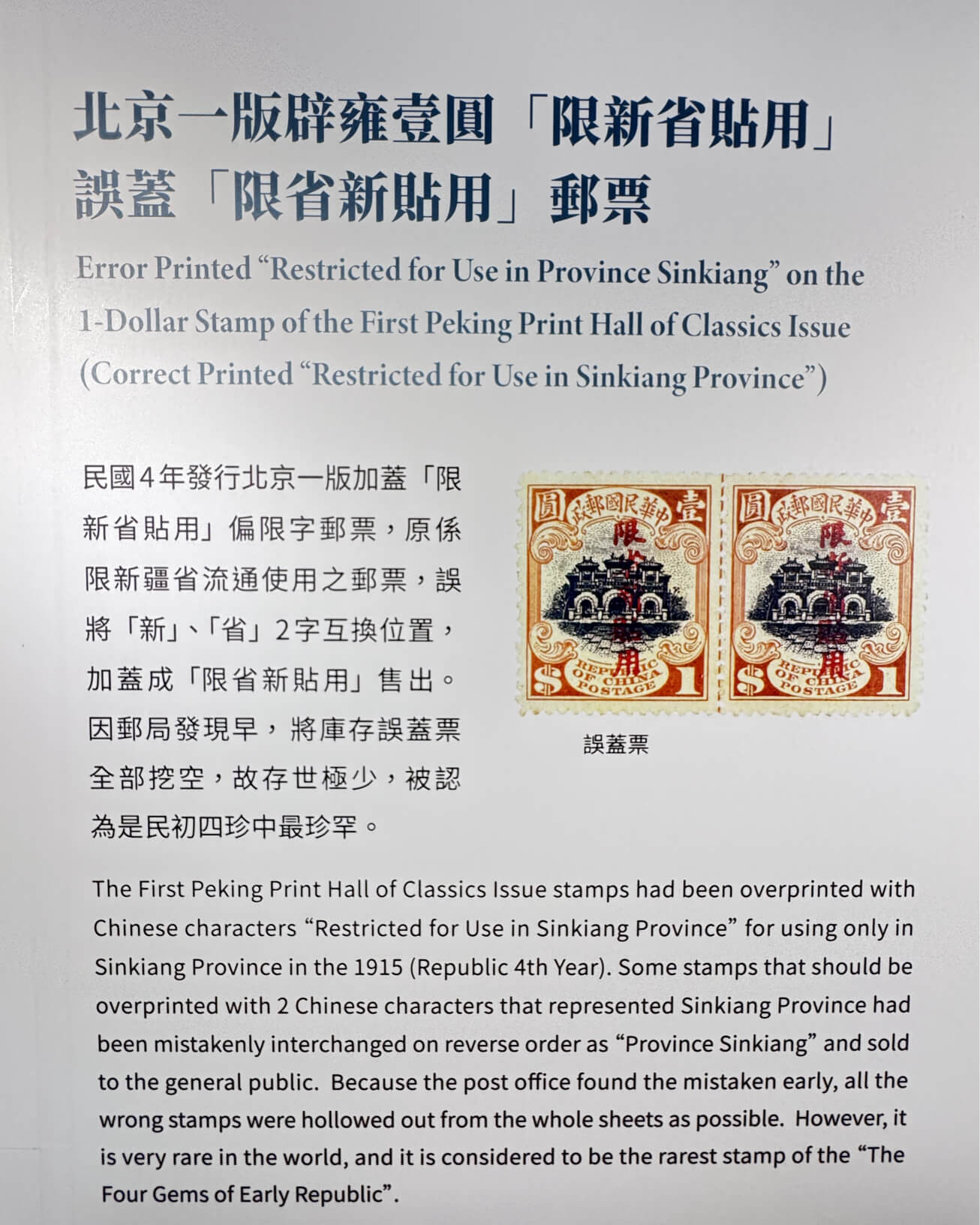

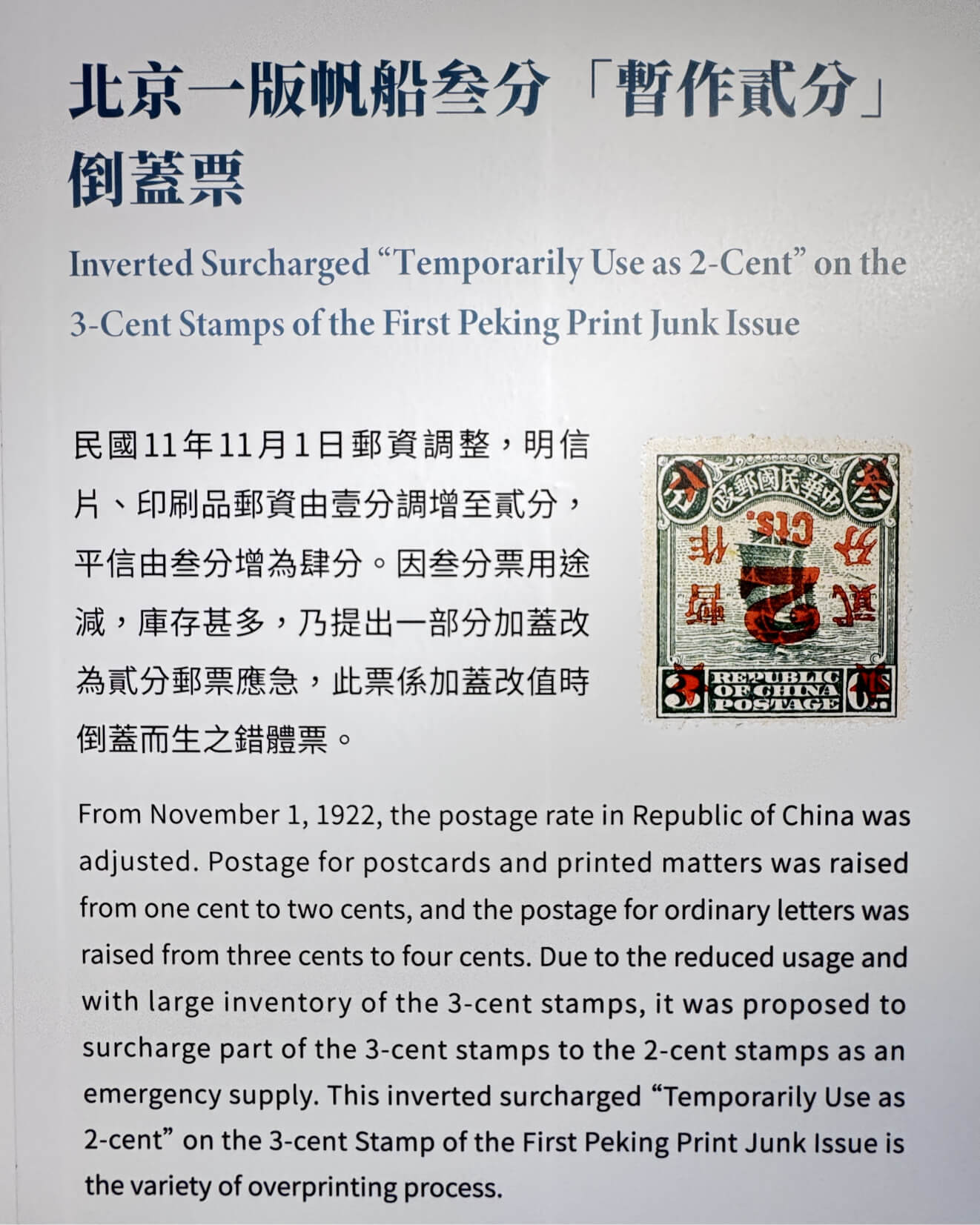

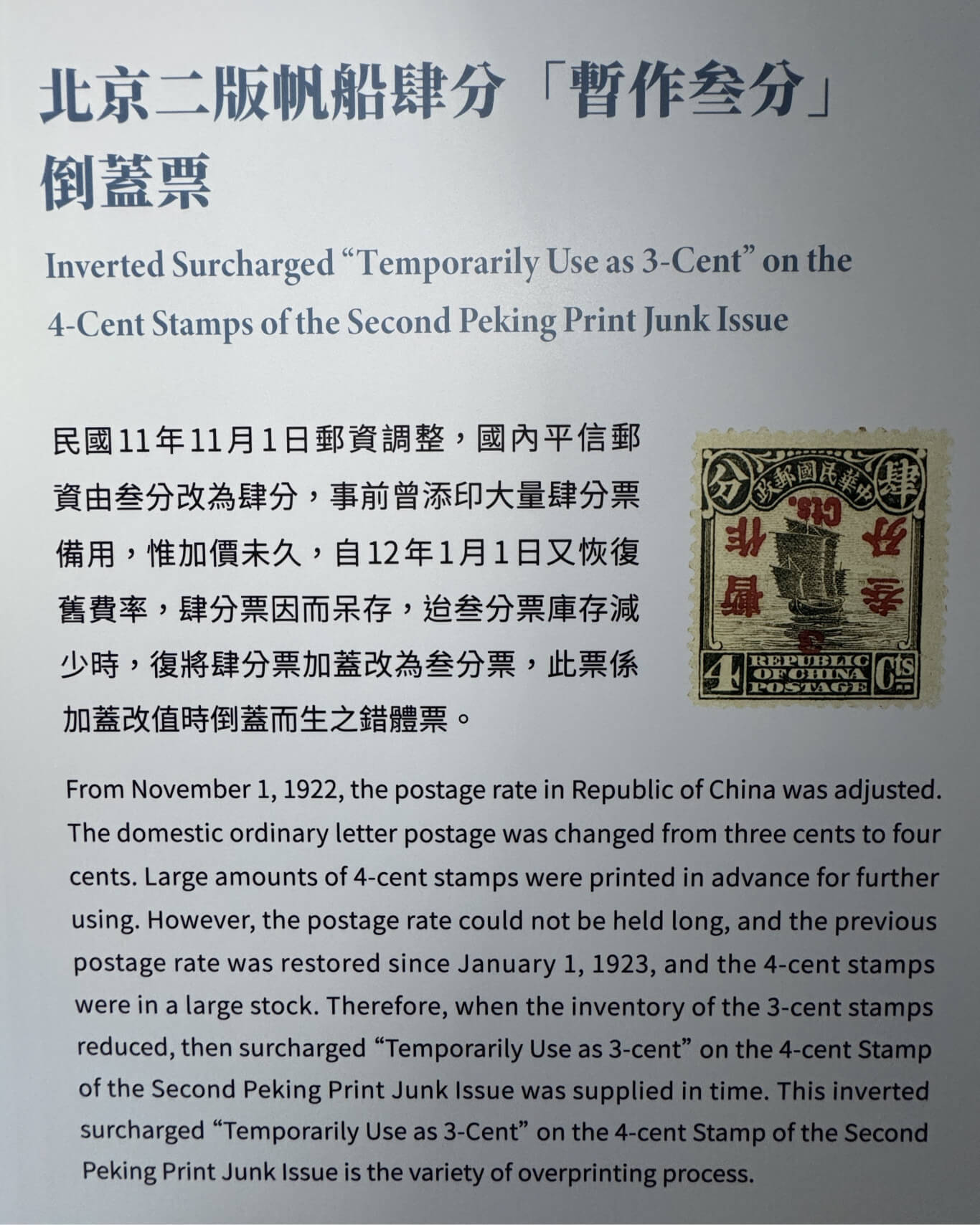

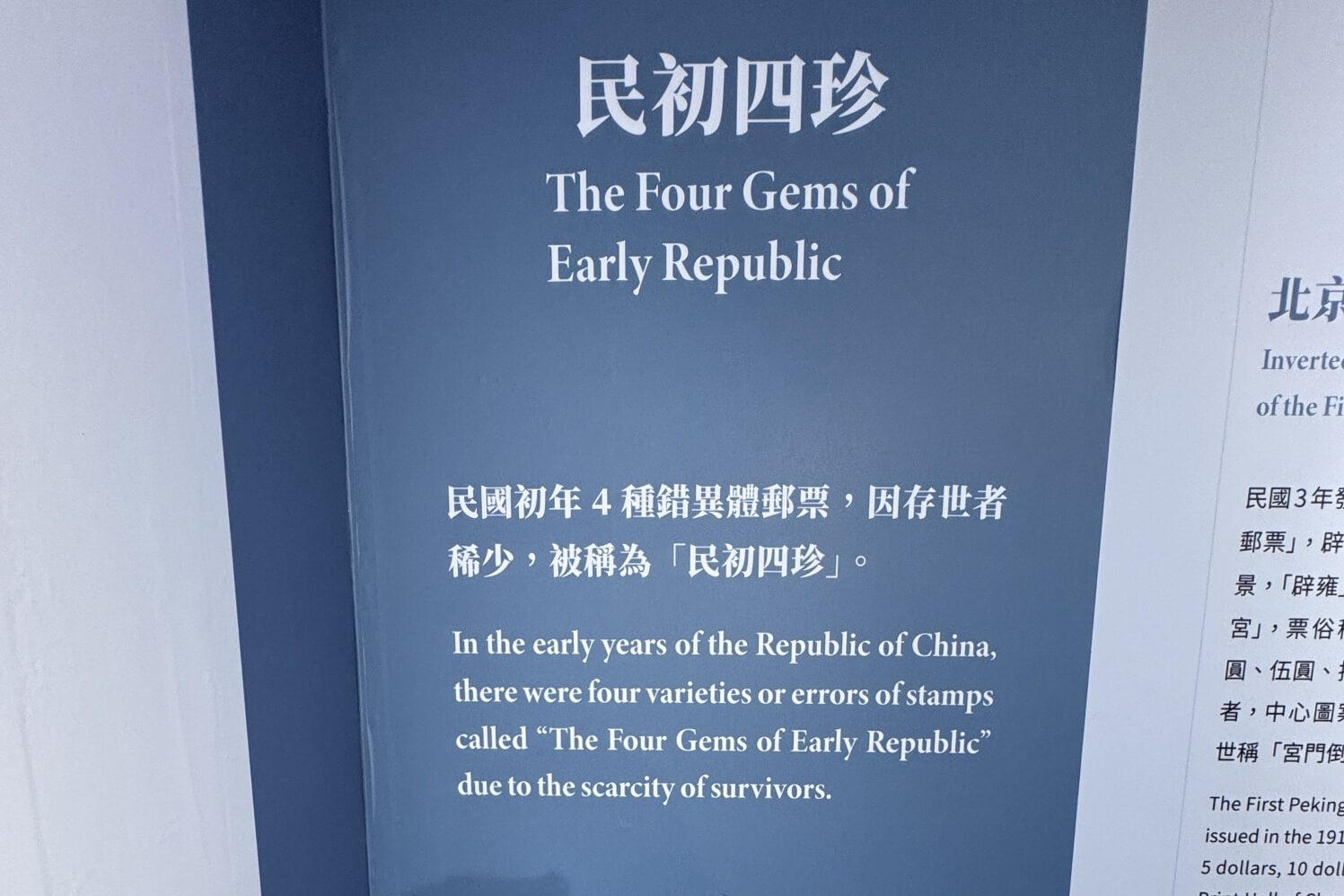

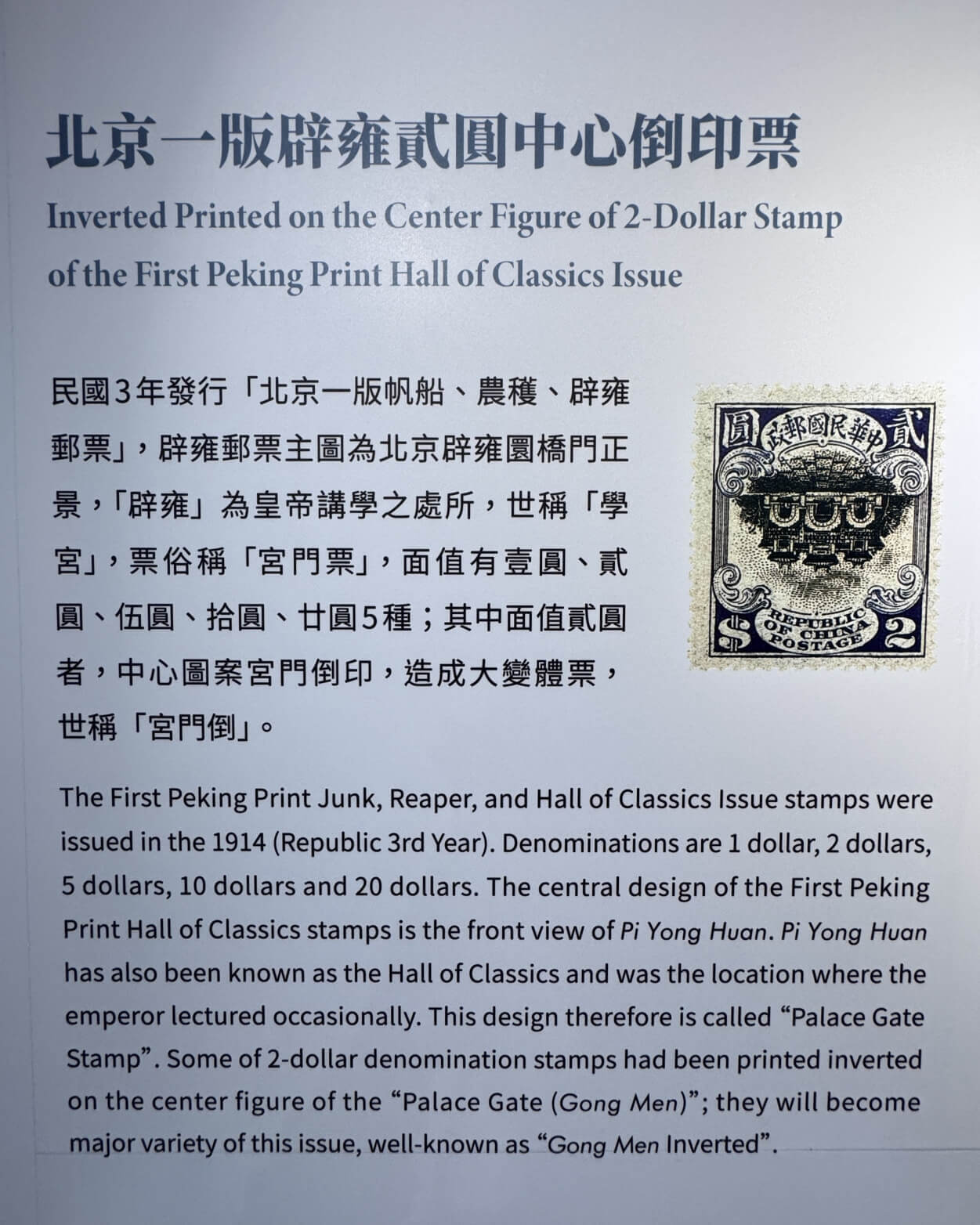

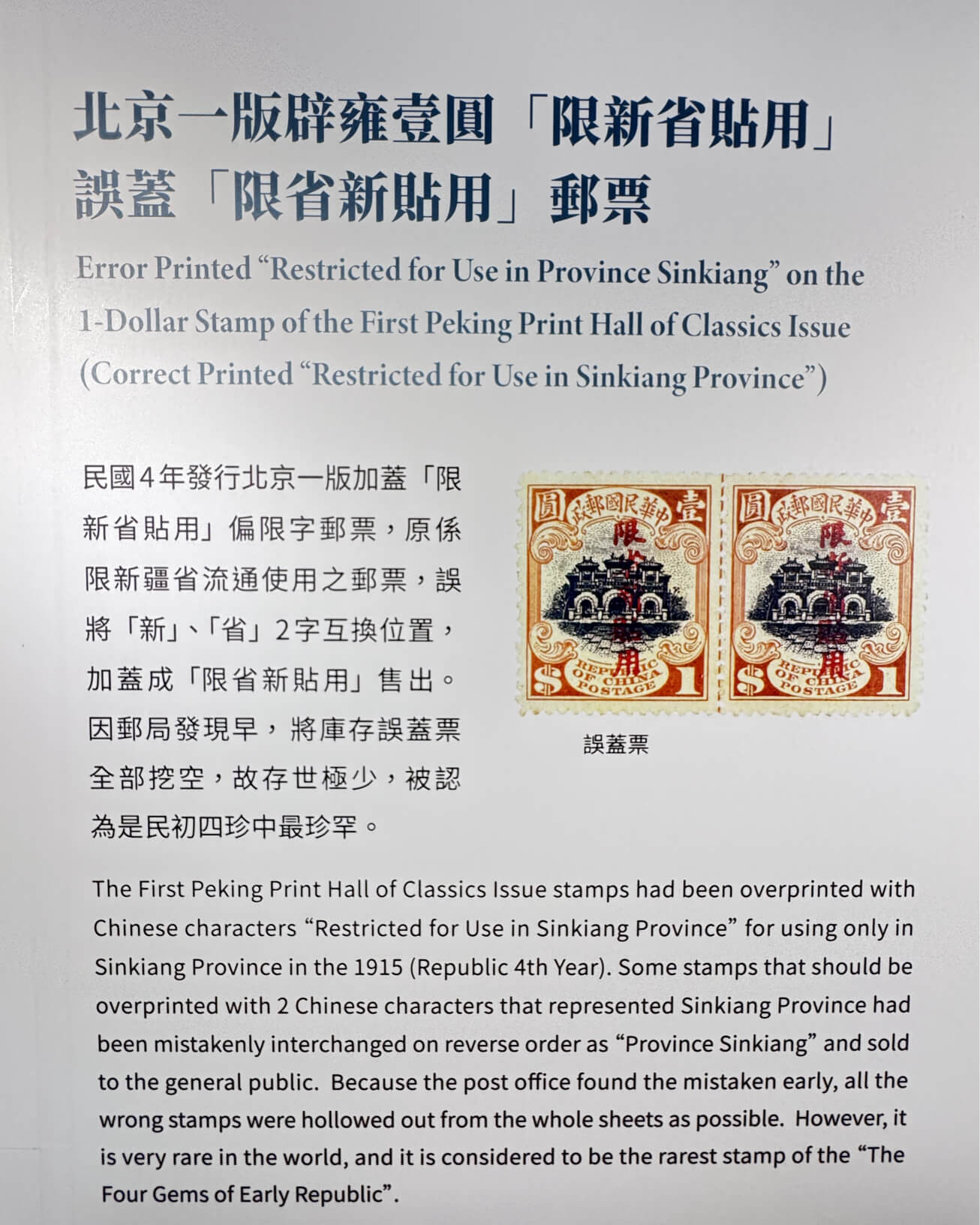

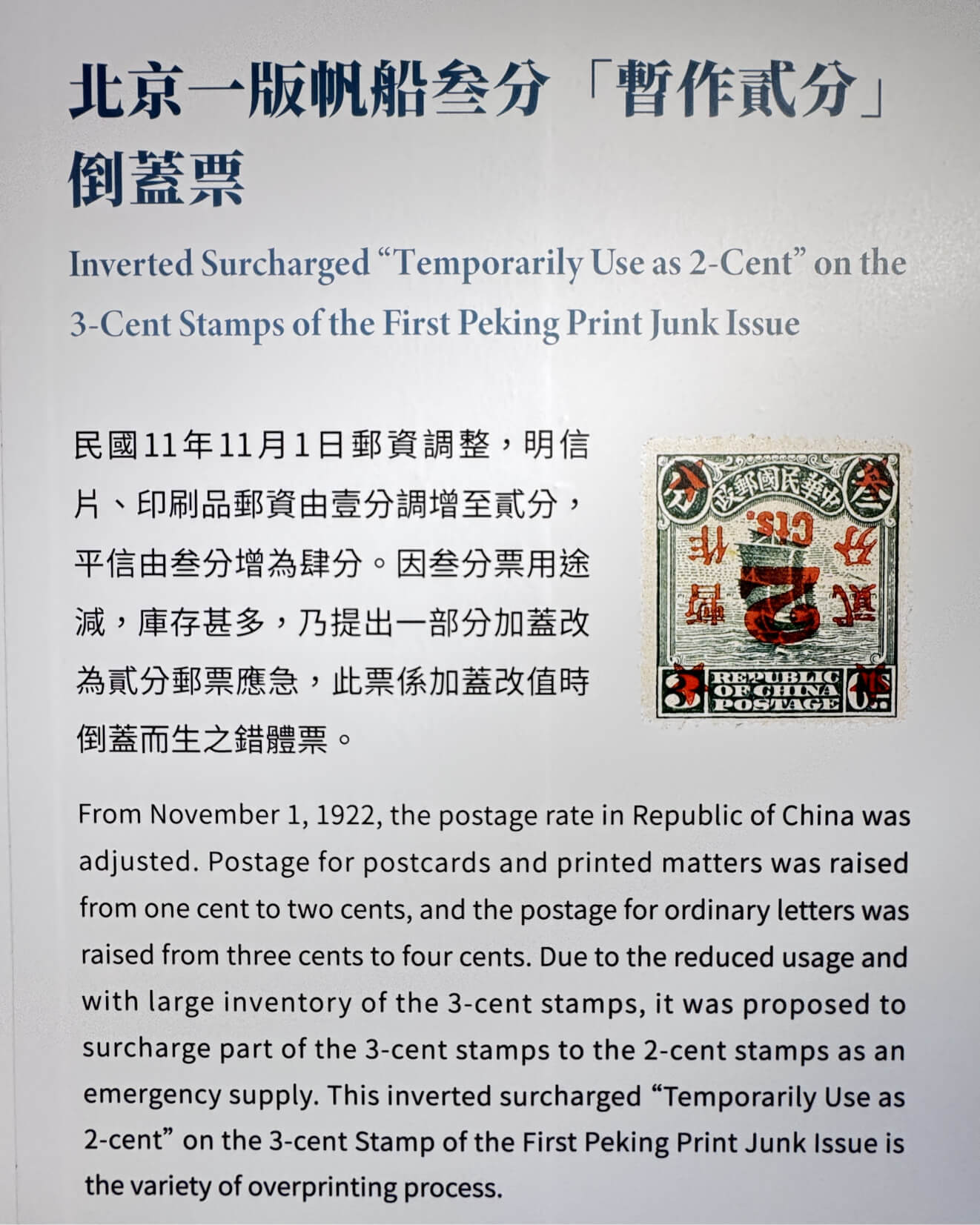

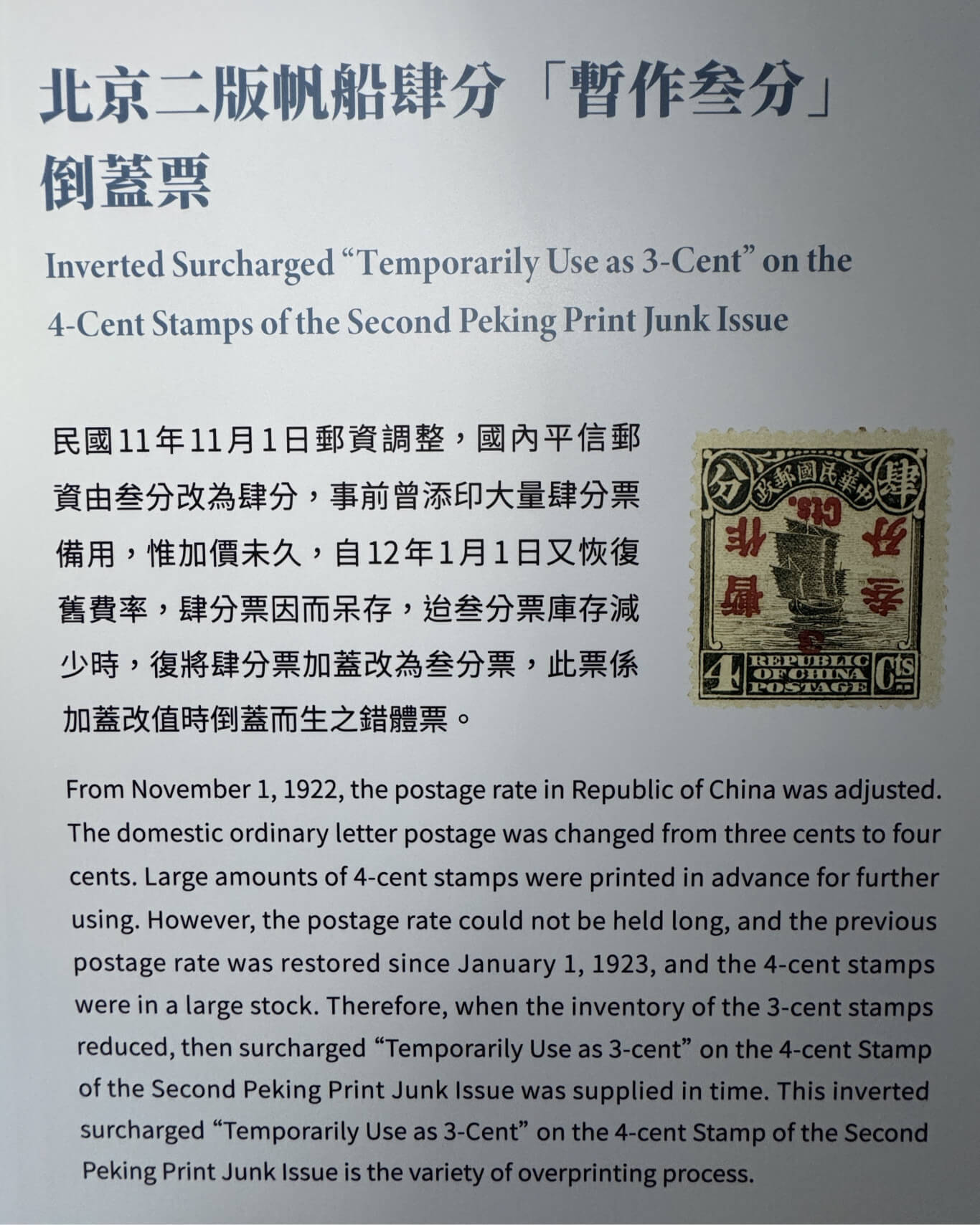

↓收藏界通常是『物以稀為貴』,郵票亦然,若有印刷錯誤等因素而造成其獨特性的,更是難得。民國初年,有四種錯異體郵票,因市面上流通甚少而顯珍貴,被稱為「民初四珍」。

↓第一珍,民國3年(1914年)發行的「北京一版帆船、農穫、辟雍郵票」,辟雍是皇帝講學的地方,稱為「學宮」,郵票稱為「宮門票」,其中面額貳元的圖案「宮門」印顛倒了,俗稱「宮門倒」。

↓第二珍,與上面同樣的辟雍中的壹圓面額郵票,原限定於新疆省流用,卻將「新」、「省」兩字印顛倒了,變成「限省新貼用」,因郵局發現得早,流通數不多,而被視為「民初四珍」中最珍貴者。

↓第三珍,在「北京一版帆船、農穫、辟雍郵票」中的帆船,因民國11年(1922年)時郵資調漲,原本的參分面額的郵票,暫作貳分使用,卻在加蓋改值章時,將「暫作貳分」蓋顛倒了,而成為錯體票。

↓第四珍,同樣在民國11年,因郵資調整而大量印製的肆分面額郵票,卻因後來郵資又調回原價,肆分面額的郵票改作參分使用,不料,印製時也將「暫作參分」蓋顛倒了,也成了錯體票。(怎麼會有這麼多烏龍?)

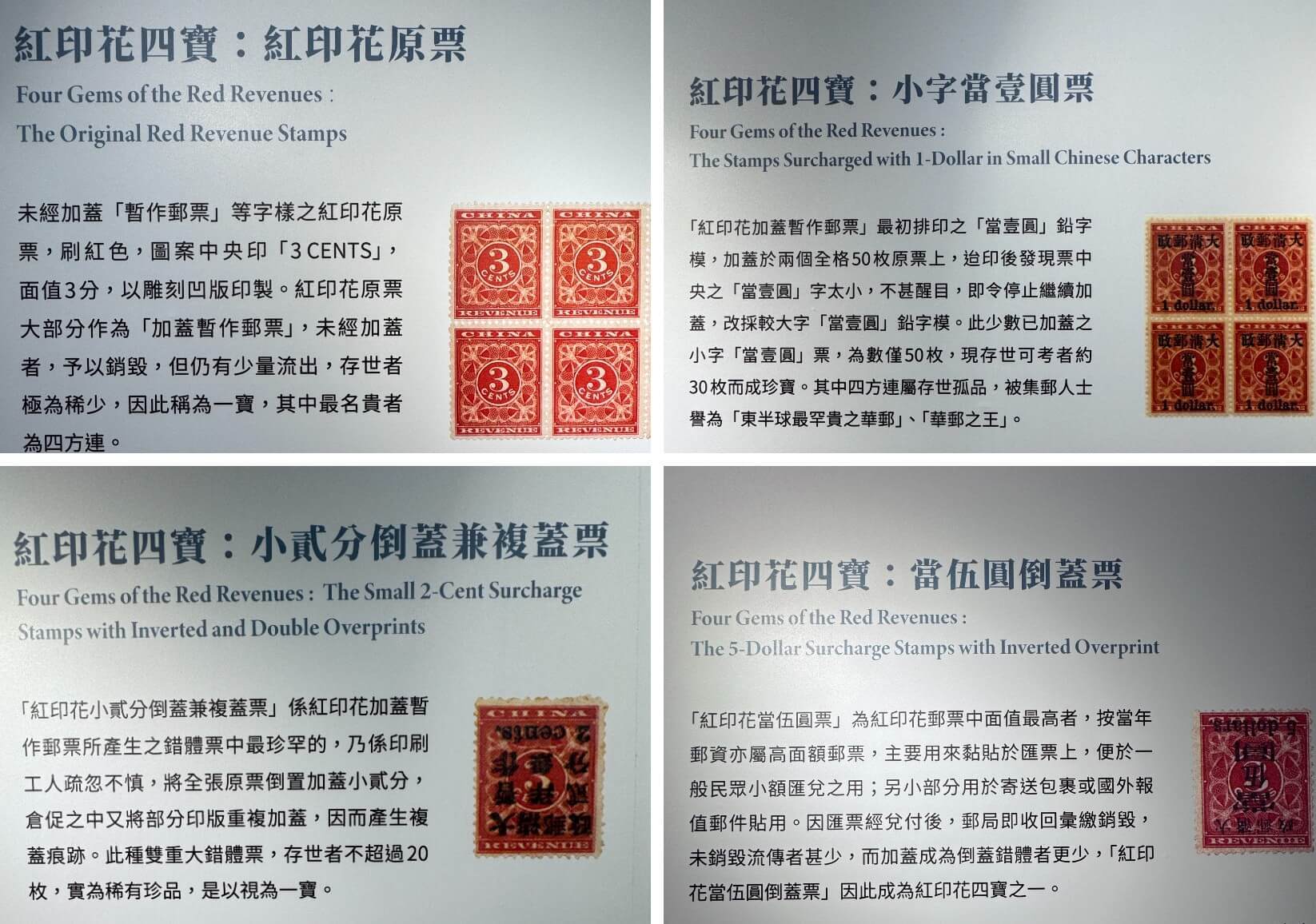

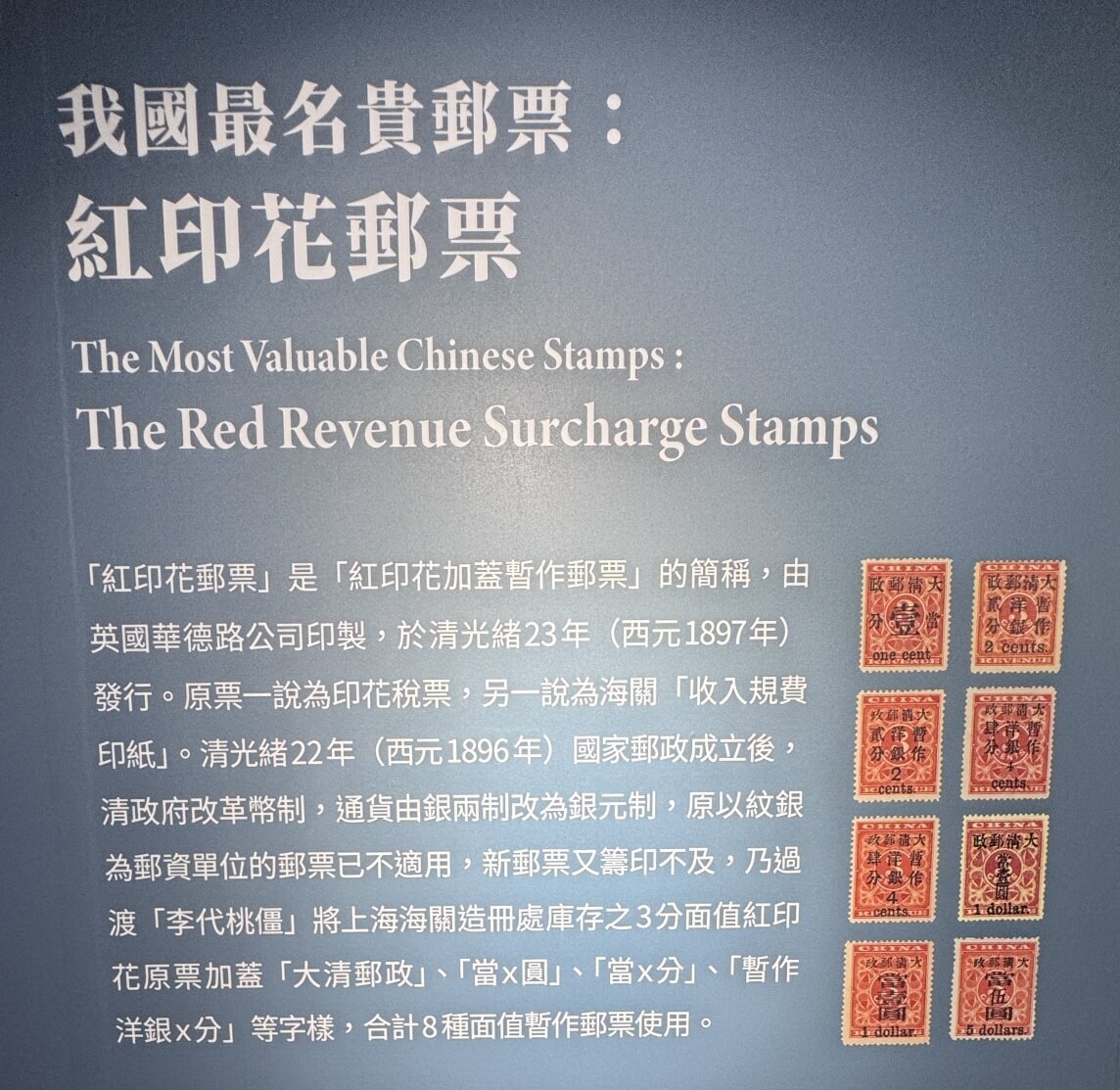

↓我國最名貴的郵票「紅印花郵票」,於光緒23年(1897年)發行,因前一年(1896年)國家郵政正式開辦,剛好通貨由銀兩制改為銀元制,原郵票(幾分錢)已不敷使用,又來不及印製新郵票,乃將原紅印花郵票加蓋黑色「大清郵政」、「當×圓」或「暫作洋銀×分」等字樣,全套共8枚。

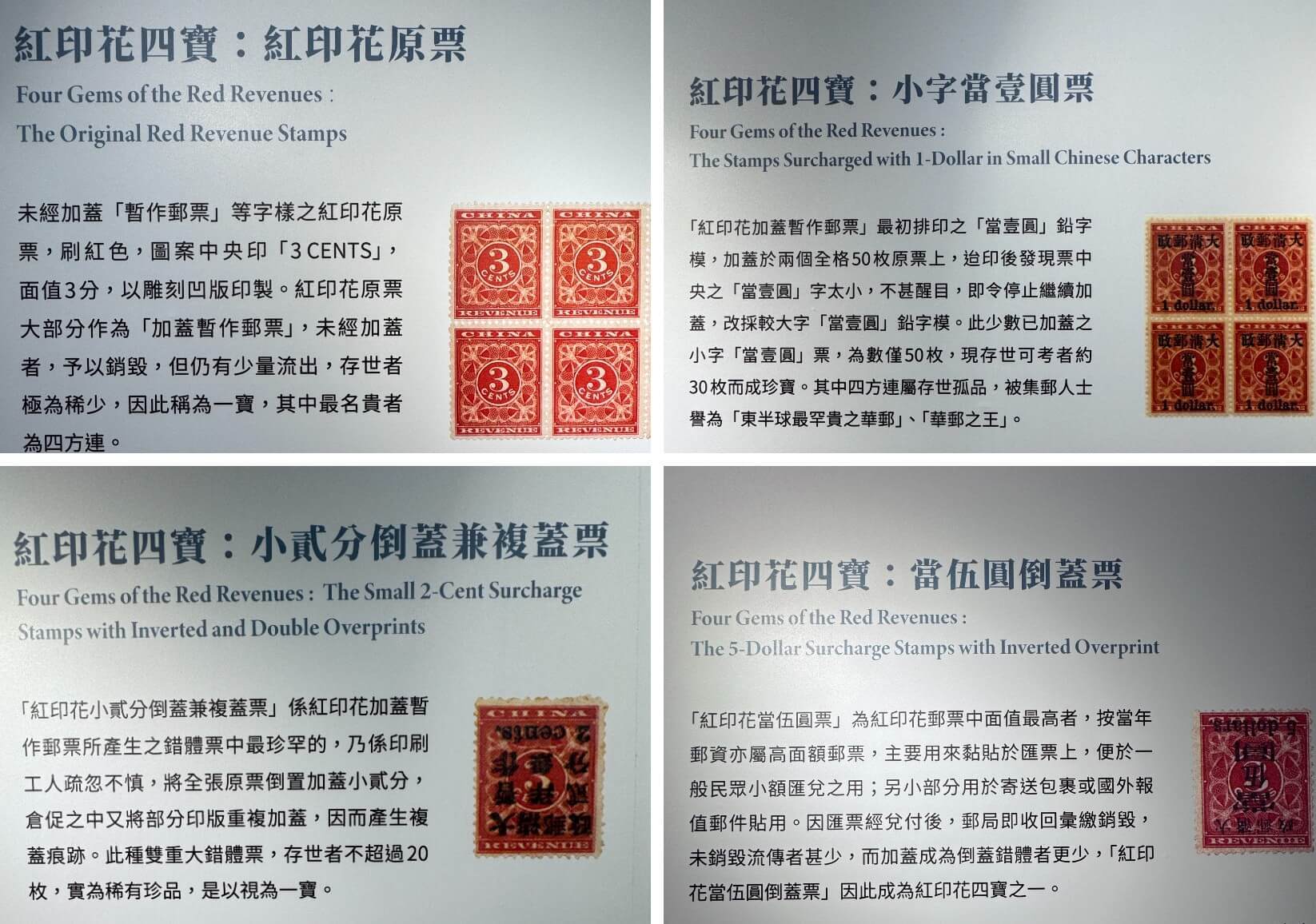

↓(左上):原面額3分的紅印花郵票;(右上):加蓋「當壹圓」的紅印花郵票;

(左下):(一錯再錯)加蓋倒蓋後又重複蓋;(右下):加蓋「當伍圓」卻倒蓋;

這些現行存世稀少的郵票,成為最名貴的『紅印花四寶』。(烏龍再烏龍!)

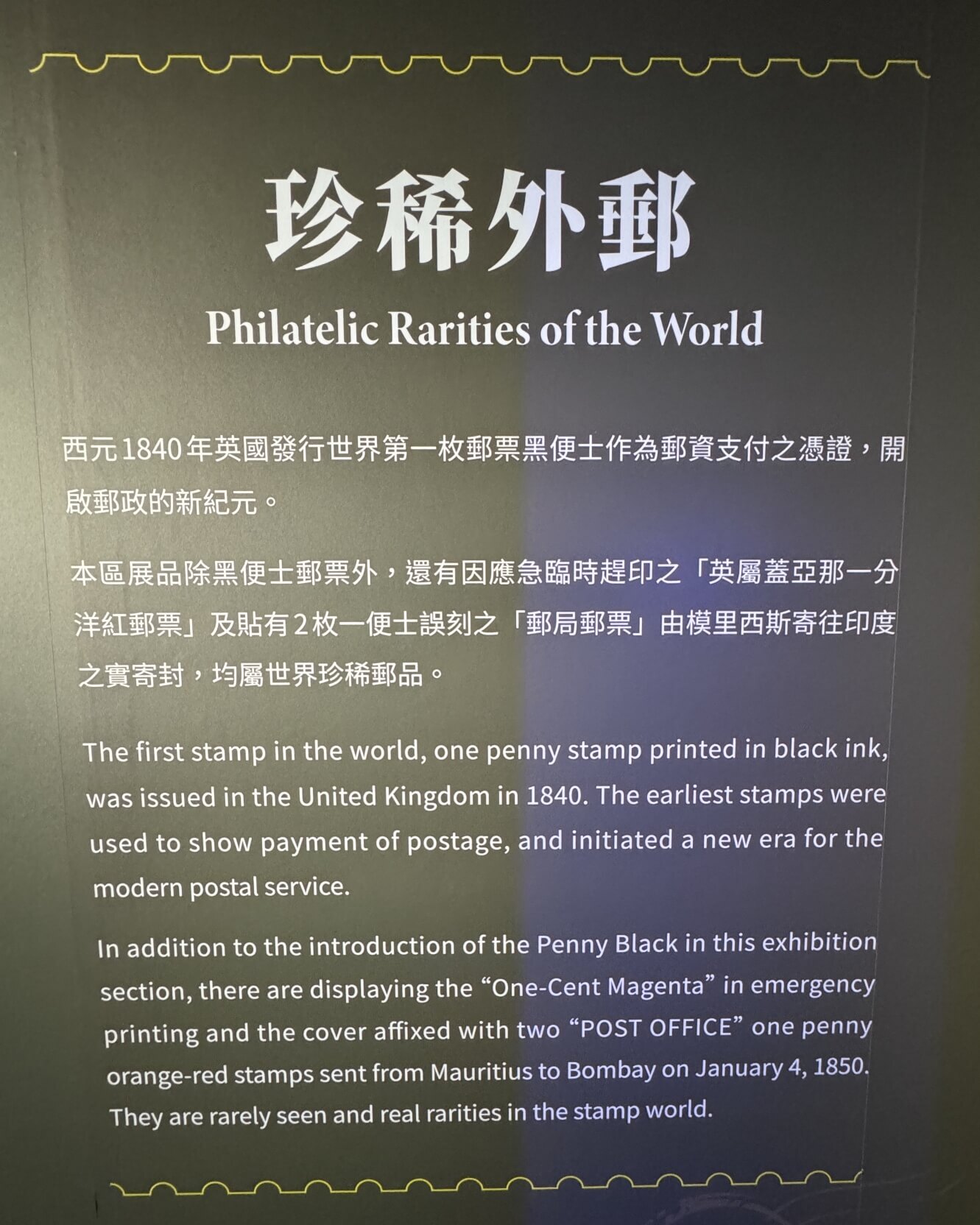

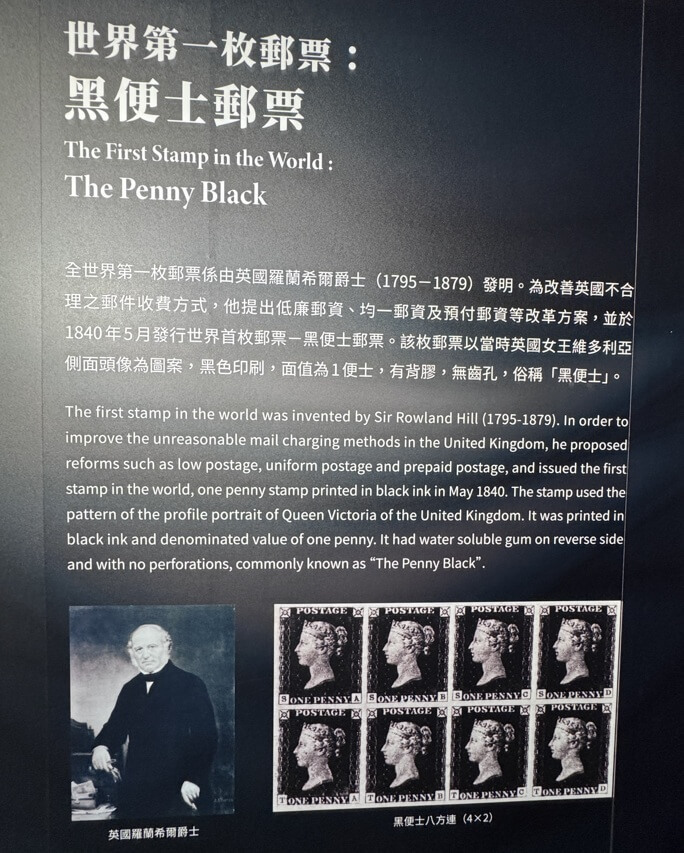

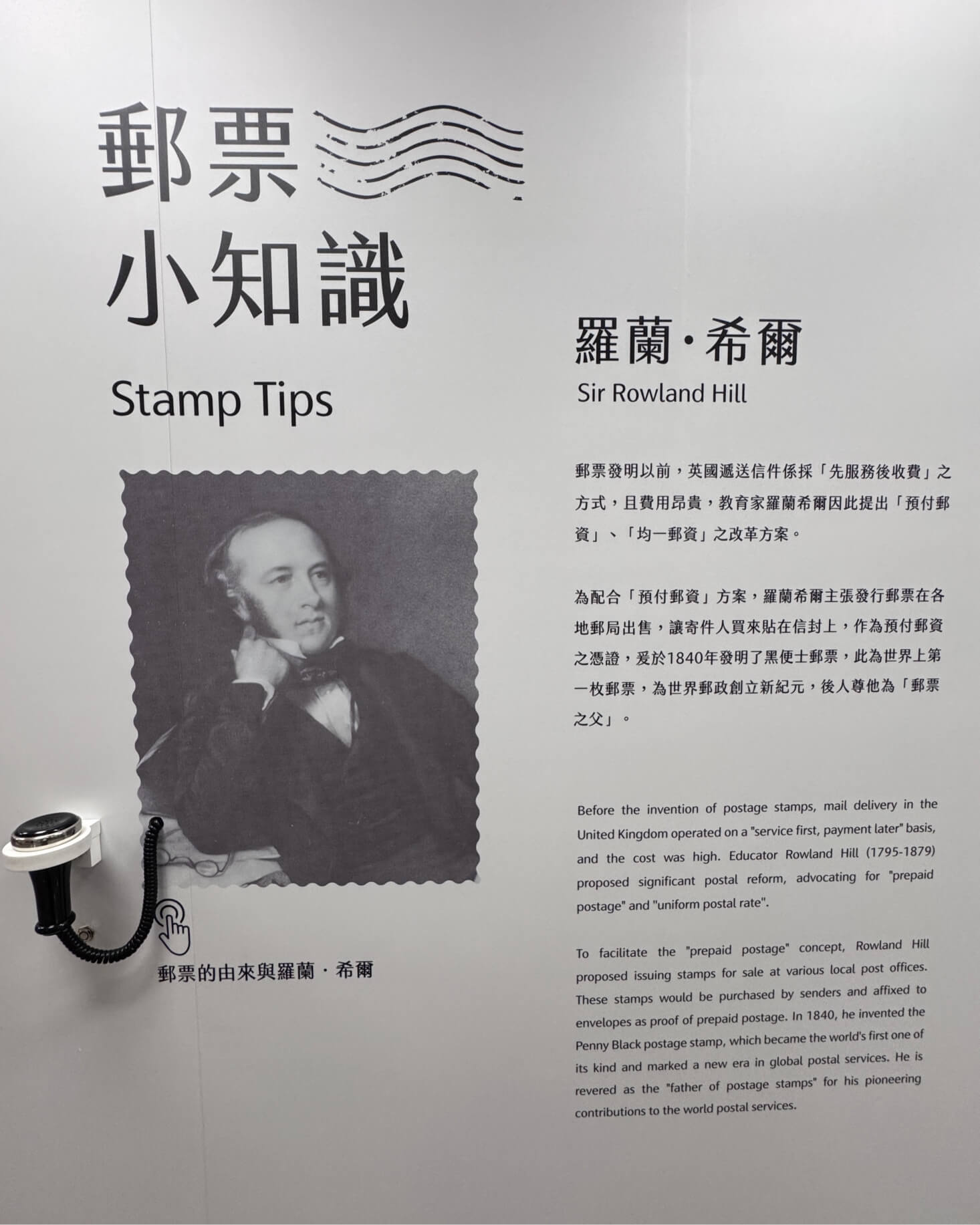

↓英國於1840年發行了全世界第一張郵票「黑便士(The Penny Black)」,作為郵資支付的憑證,開啟了郵政的新紀元。這裡也展示了全世界幾張珍稀的郵票。

↓全世界第一張郵票「黑便士」,是針對當時郵資收費的不合理,實施低廉郵資、均一郵資、預付郵資等改革,而發行郵票,票面圖案為當時的女王維多利亞。

↓當時發行郵票的羅蘭․希爾,被後人尊稱為「郵票之父」。

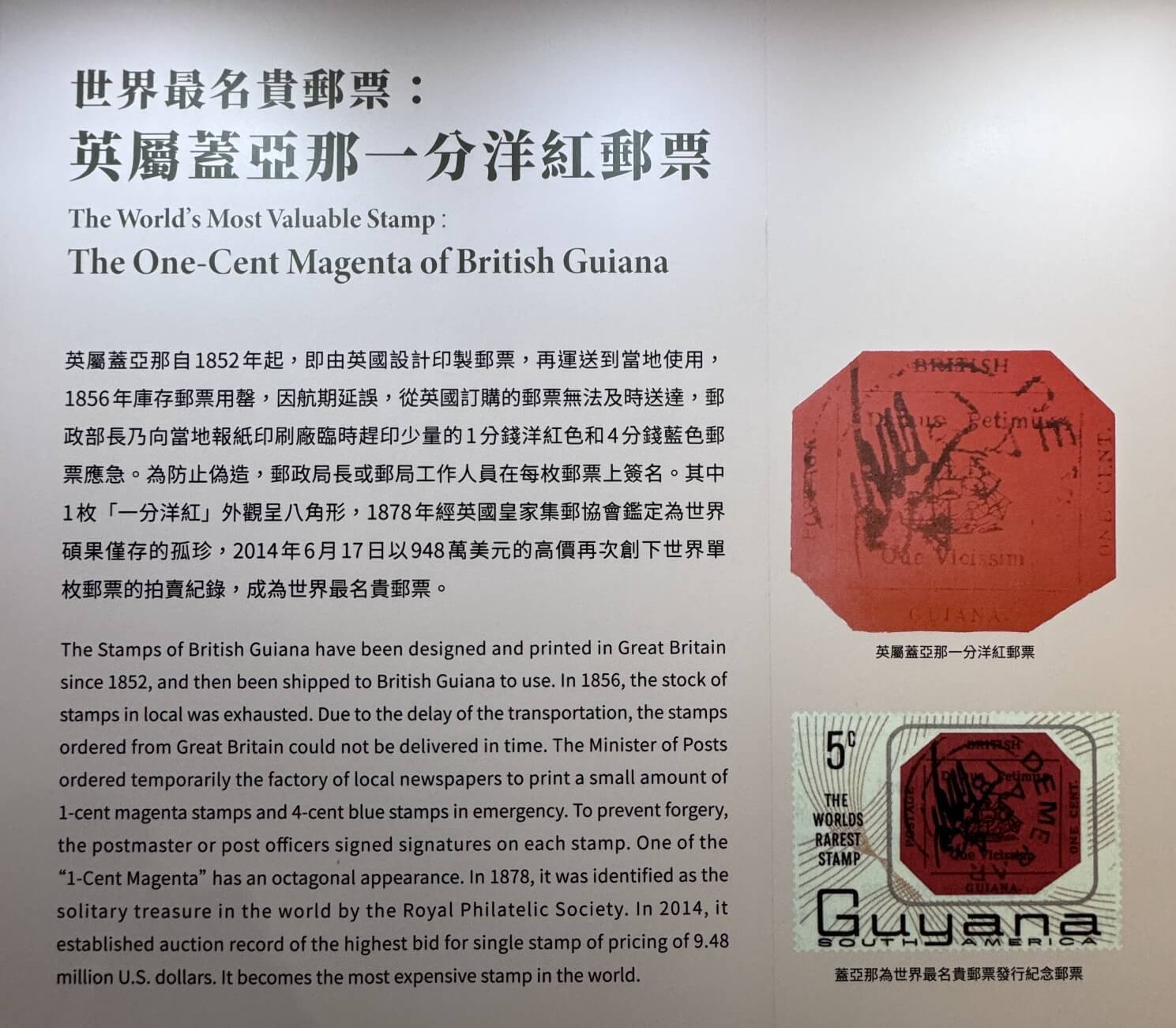

↓原委由英國印製的英屬蓋亞那郵票,1858年卻因船期延誤,而無票可用,經緊急印製外觀八角形的「一分洋紅郵票」,並由郵政局長及工作人員於票面上簽名,因稀有性,曾於拍賣會上以948萬美元成交,成為全世界最名貴的郵票。

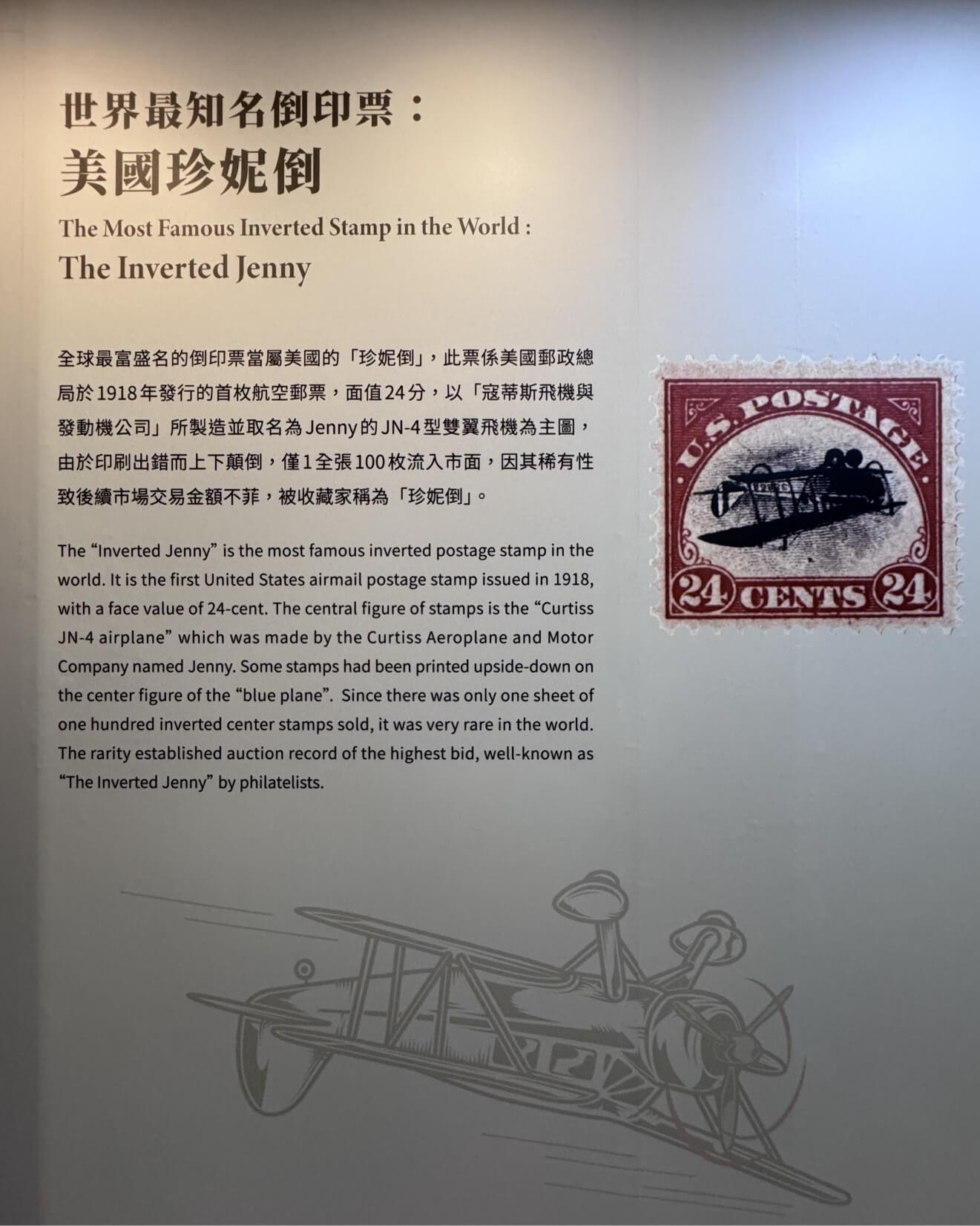

↓國外也有印製時出錯的例子喔!最著名的,就是美國郵政總局於1918年發行的首枚航空郵票,名為Jenny的雙翼飛機,因印刷錯誤,飛機上下顛倒,約100枚流入市面,被收藏家戲稱為「珍妮倒」。

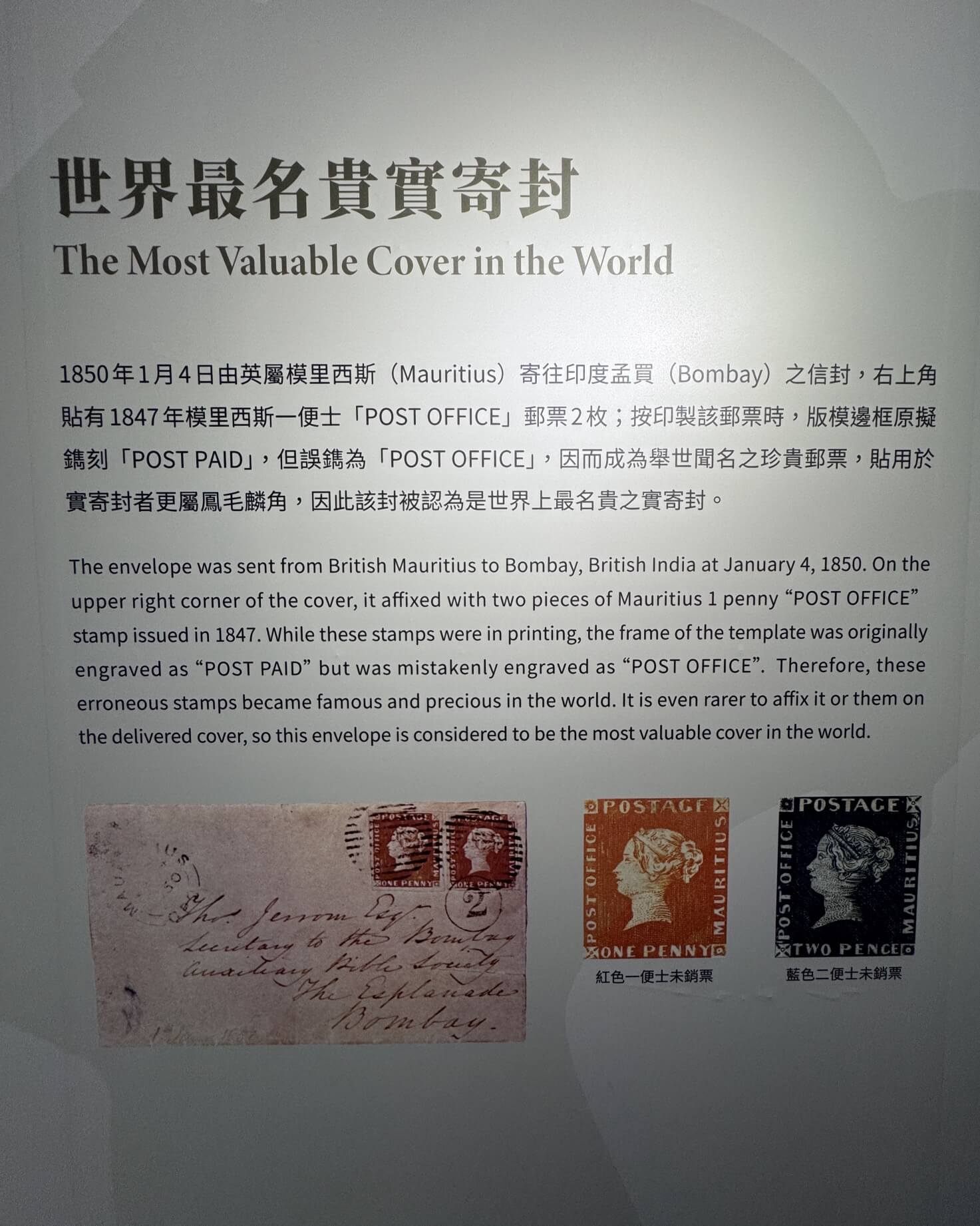

↓1850年,一封由英屬模里西斯寄往印度孟買的信,信封上的郵票,邊框原要印「POST PAID」,卻印成「POST OFFICE」,且已被用於實寄的信封,因特殊性及稀有性,而被認為是全世界最名貴的實寄封。

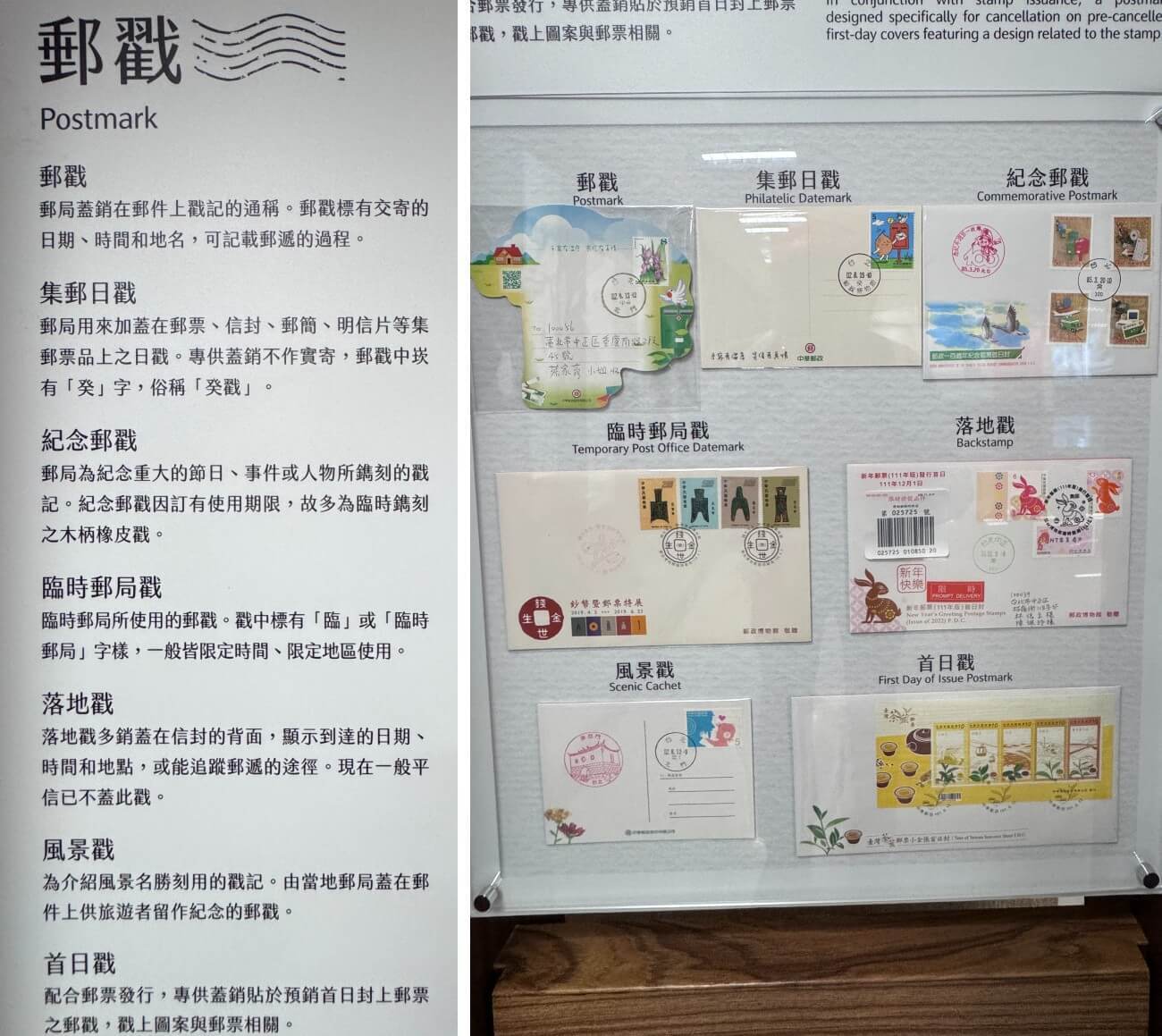

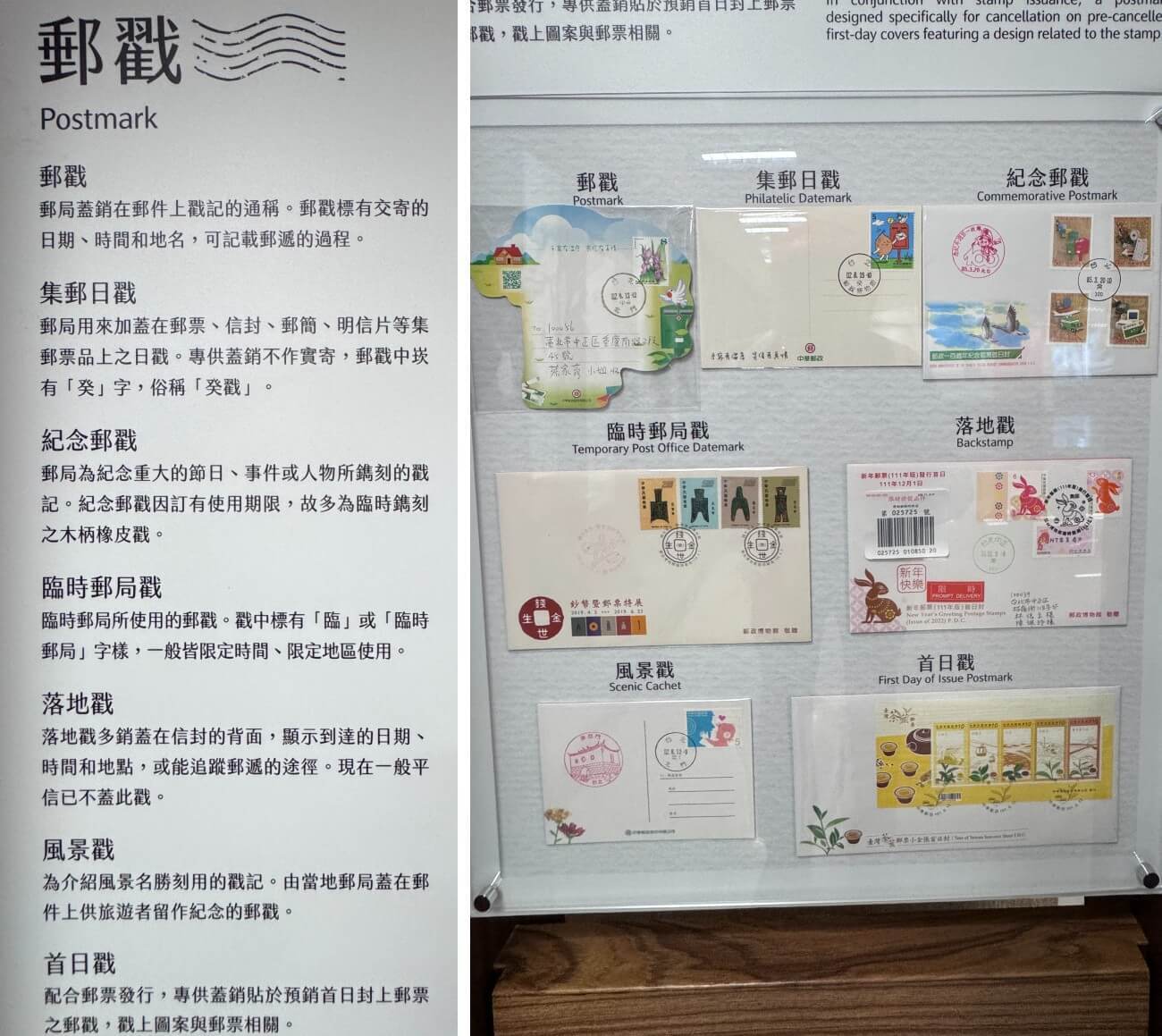

↓有人喜歡蒐集各種不同的郵戳。

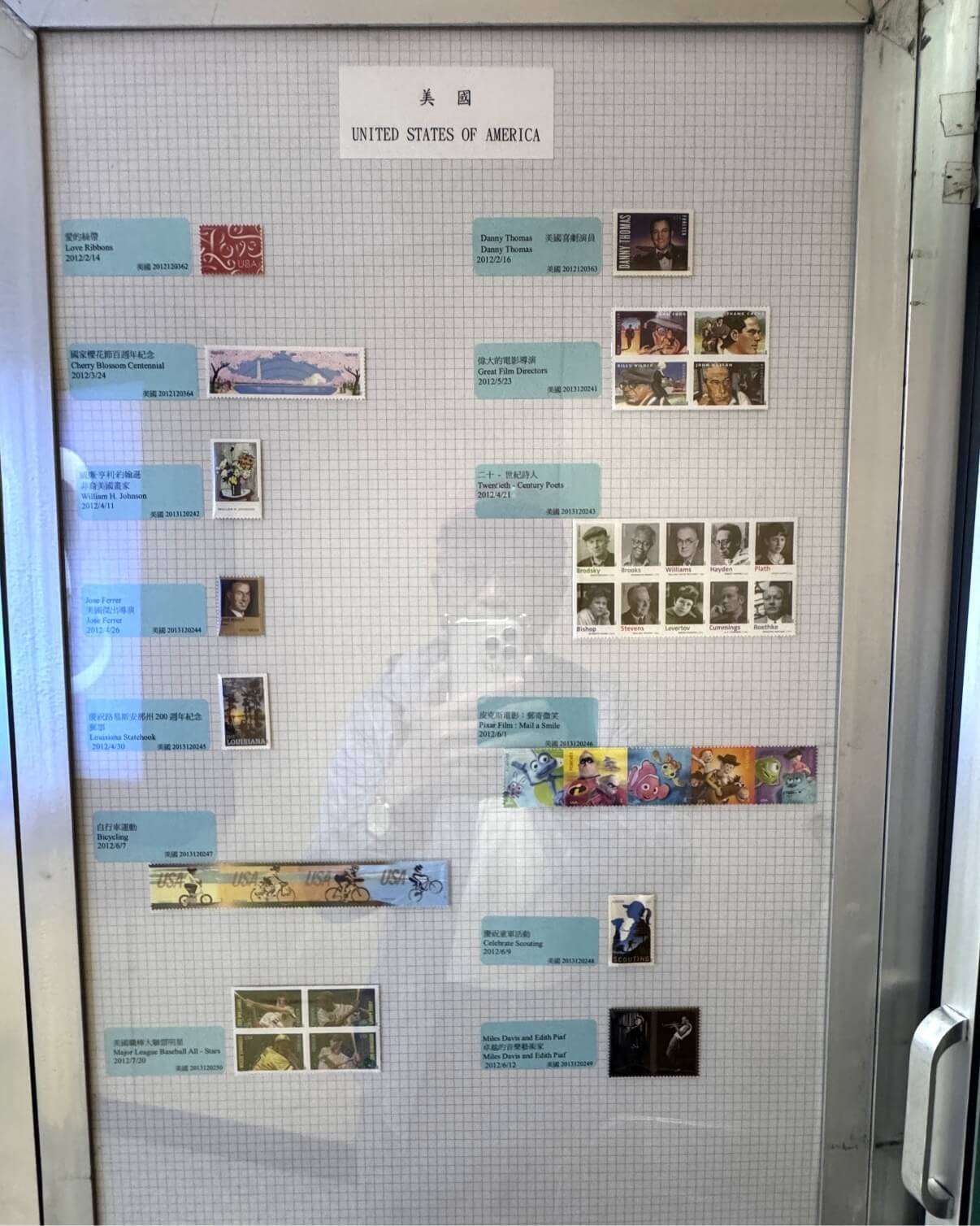

↓來到這間各國郵票的展示區。

↓每一個拉櫃拉出來,都有各國最新發行的郵票。

↓美國的郵票,有不少以名人為主題的郵票。

↓日本的郵票,怎麼也是這麼卡哇依呢…

↓中華民國的郵票,則有一大排的拉櫃,幾乎所有想找的郵票,在這裡都找得到。

↓從1878年我國的第一套郵票「海關一次雲龍郵票」開始。

↓直到去(2024)年發行的「臺南400紀念郵票」都有,這套郵票記錄了台南建城400年的發展,以著名的建築配合統治時期,從明(赤崁樓)、鄭(鄭成功祖廟)、清(臺南神學院)、日治(臺南美術館1館)到國民政府(臺南圖書館總館)。

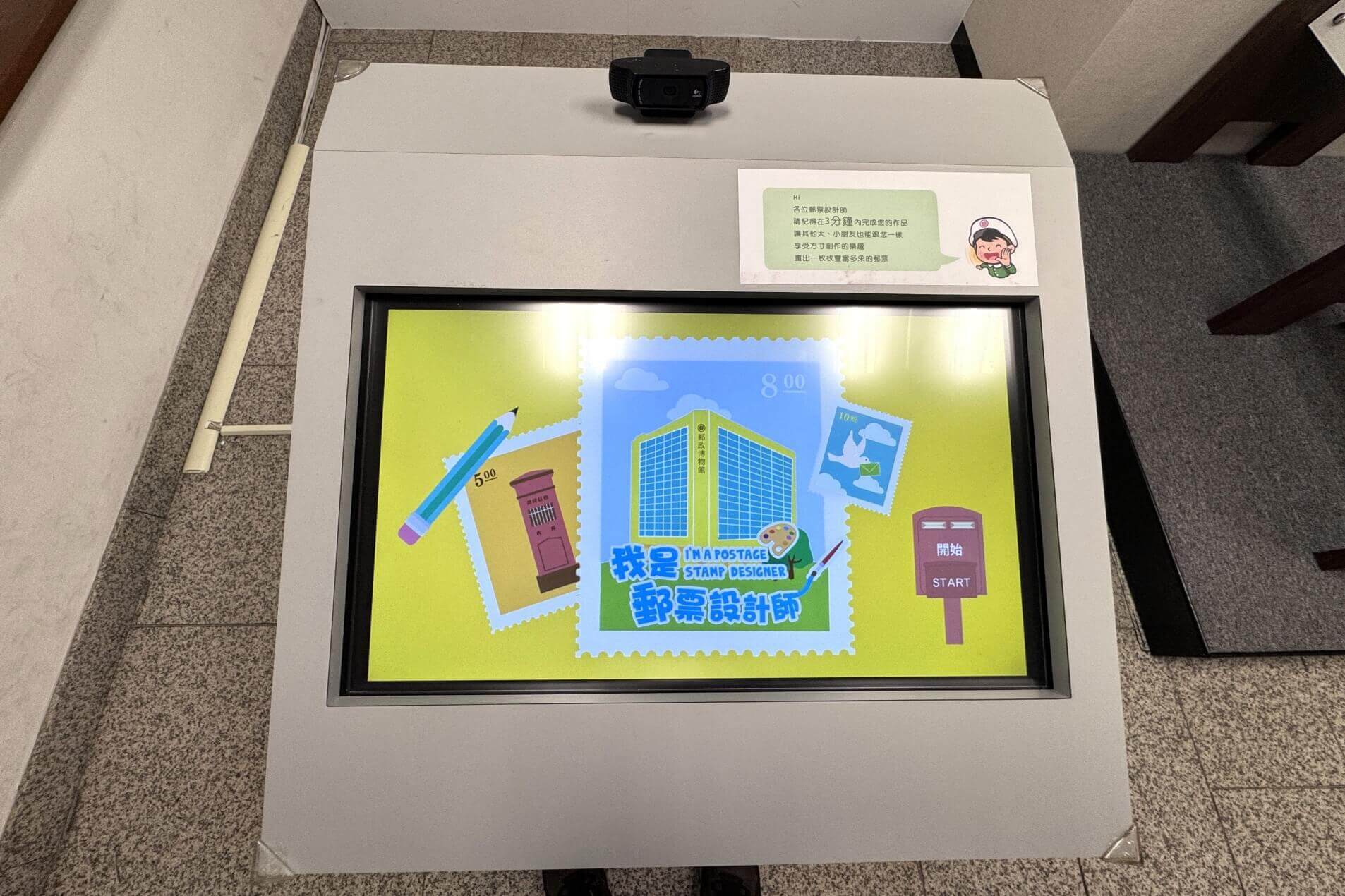

↓郵政博物館這裡,還有趣味性的設施喔!透過互動的觸控式螢幕,還有一顆鏡頭,可以讓遊客瞬間成為一位郵票設計師。

↓搭配沙灘海浪當背景。

↓拍出一張個人專屬的郵票,可以透過螢幕上的QR Code網址,下載收藏照片。

↓來到四樓,這裡是「兒童郵局」,調性活潑一些。

↓遊客可以試騎郵差的摩托車,充當臨時性的郵差。

↓各種信封及明信片的書寫方式介紹。現在應該很少人在寫實體信了吧?除了寄包裹外,恐怕小朋友都不知道如何寫信、寄信了。

↓郵局除了郵政業務外,還兼具銀行存匯、壽險等金融服務,這裡就有郵局各種服務的介紹。記得國小時,我們每週都要到學校內的郵局存錢(一塊錢),到學期末結算,還有少少的利息(以前的利率很高),算是對金融服務的初體驗。

↓郵政信箱也是郵局提供的專門服務,現在還發展出來「i郵箱」的服務。

↓民眾投遞郵件後,郵局的處理流程介紹。

↓郵差每天送信的件數,少則數百封,多則一、兩千封,真是辛苦。雖然現在民眾很少寫信了,但是,現在的廣告信、通知單、帳單等,比以前多得多呢!

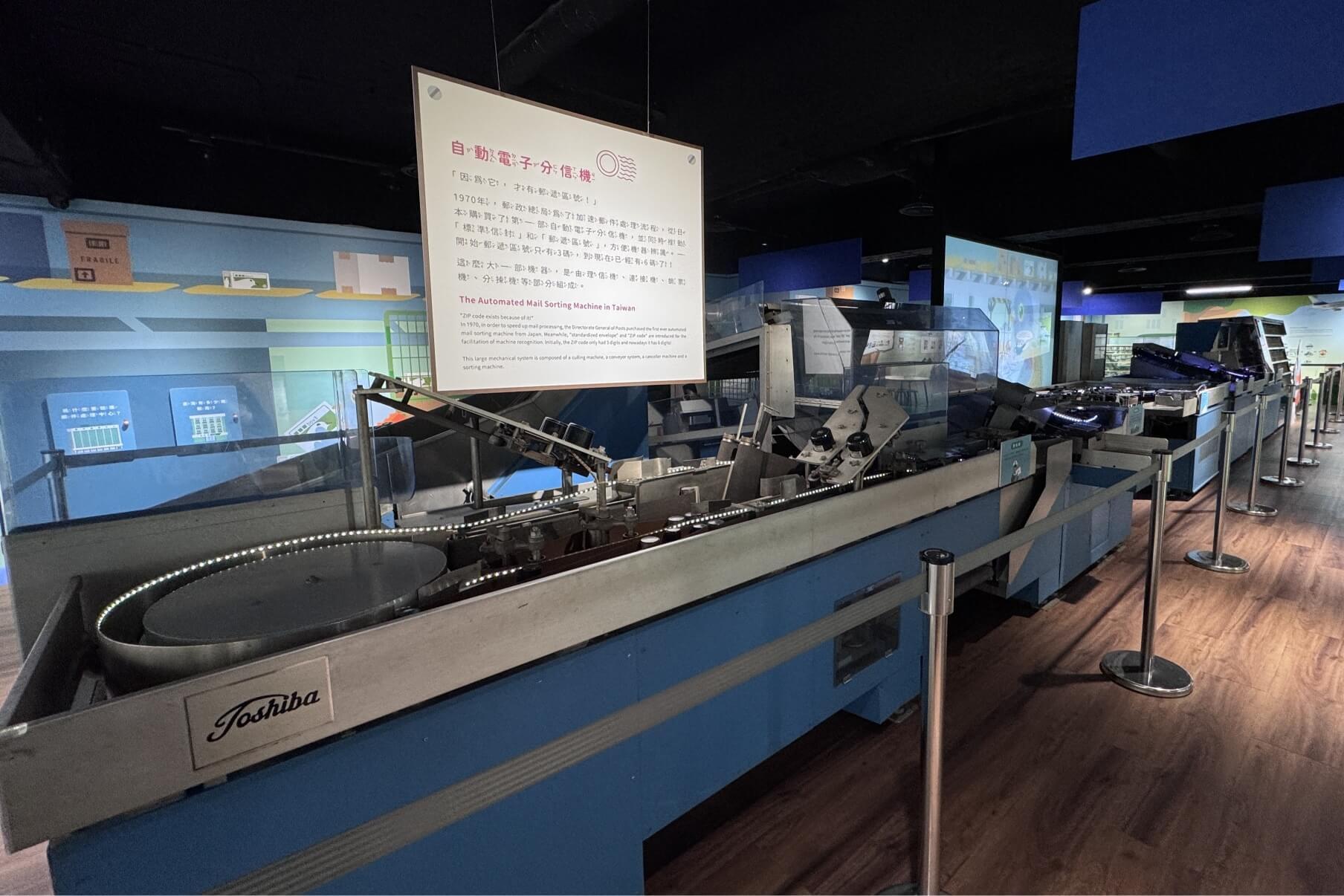

↓郵局每天要處理大量的信件,自然需要這種大型自動分信機的處理。

↓各地有不少的特色郵局及特色郵筒,常成為遊客造訪、拍照的景點:全國最高的阿里山郵局、台南火車站前成功郵局的劍獅郵筒、綠島的海馬造型海底郵筒、枋山郵局建築外觀像和平鴿的巨型便利箱、已成古蹟的台北北門郵局。

↓繼續往三樓走,每一層樓的樓梯間,都有各種漂亮的郵票裝飾,充分運用了郵局的特色與優勢。

↓來到三樓的「郵政歷史常設展」。

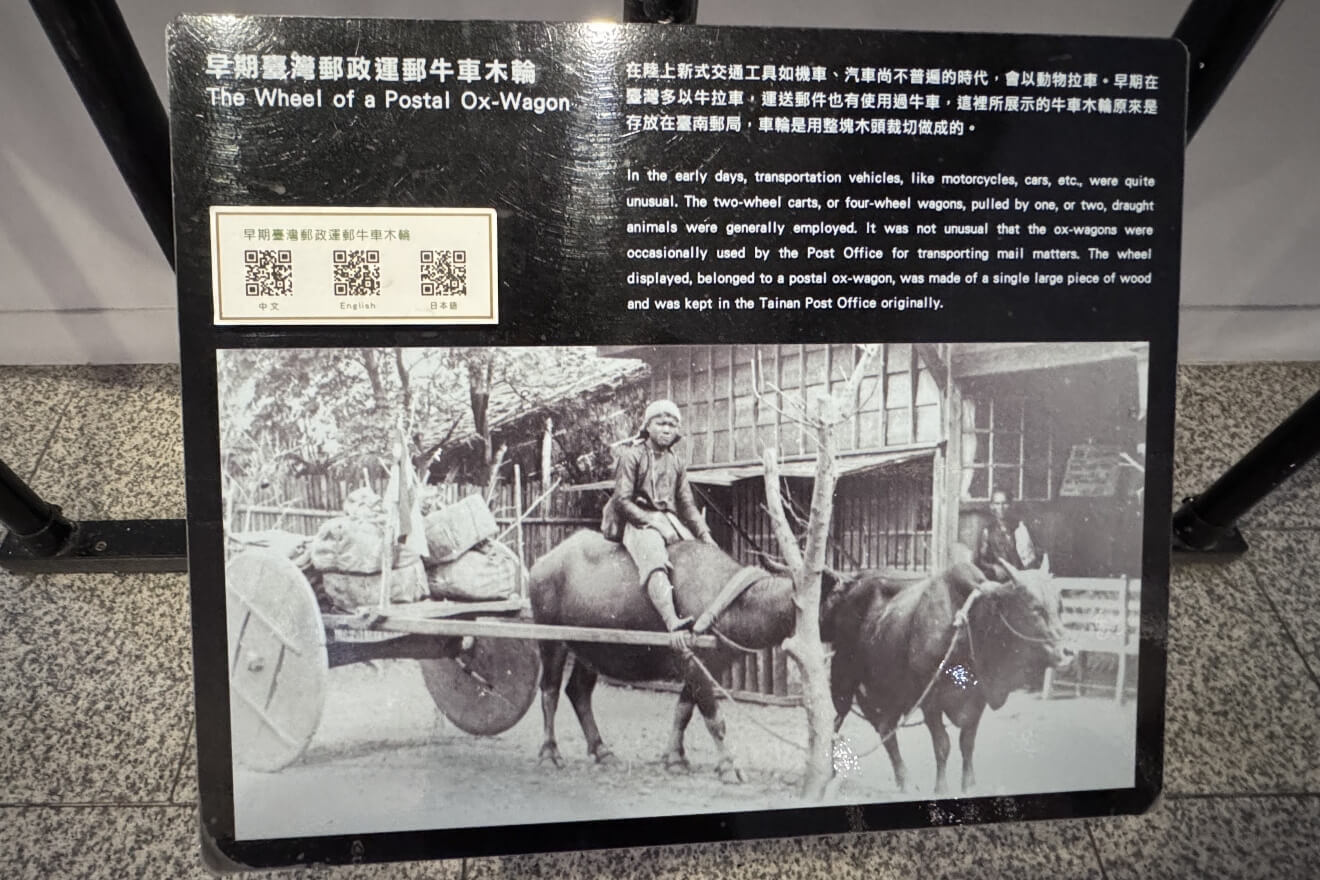

↓一進到大廳,就看到這座大型的牛車木輪。

↓早期台灣的郵政,經常透過牛車運送,這塊木輪,就是原本郵務運送使用的牛車的車輪,是用整塊木頭裁切製成的。

↓我國最早的郵筒,始於清光緒32年(1906年),郵筒的頂端加上碗狀蓋,上面還綴飾大清郵政字樣及雙龍戲珠花紋。

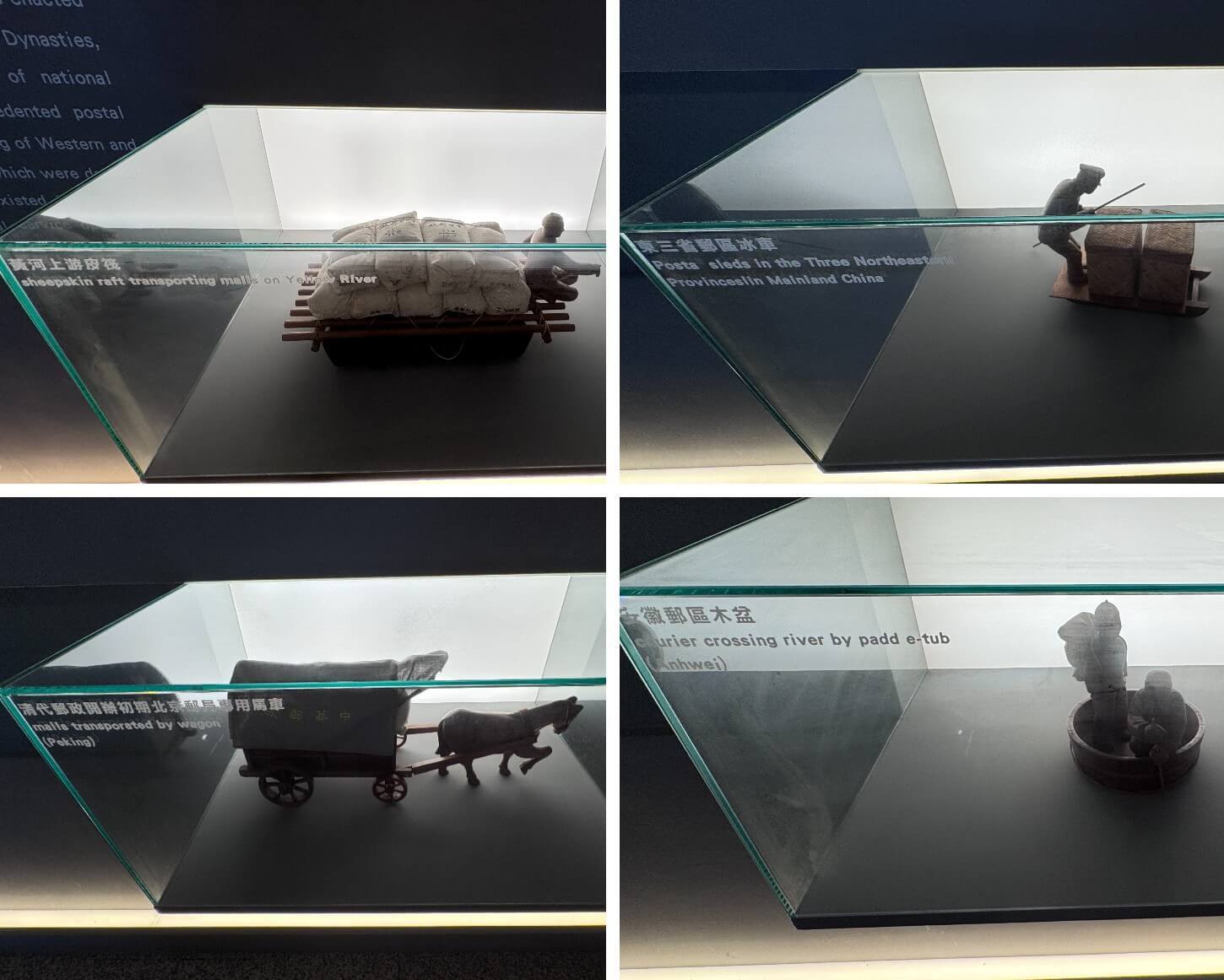

↓歷代郵驛制度演進的介紹。

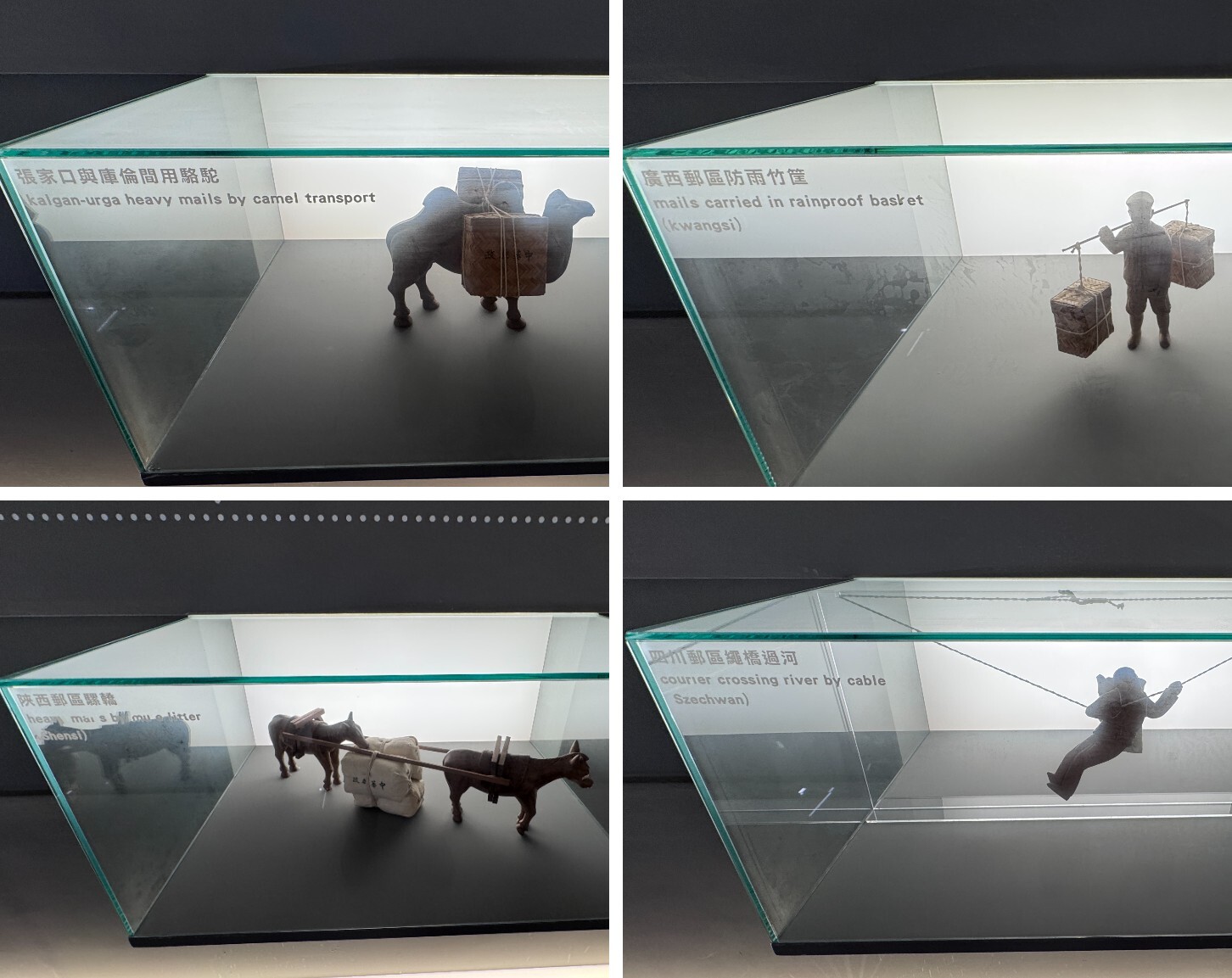

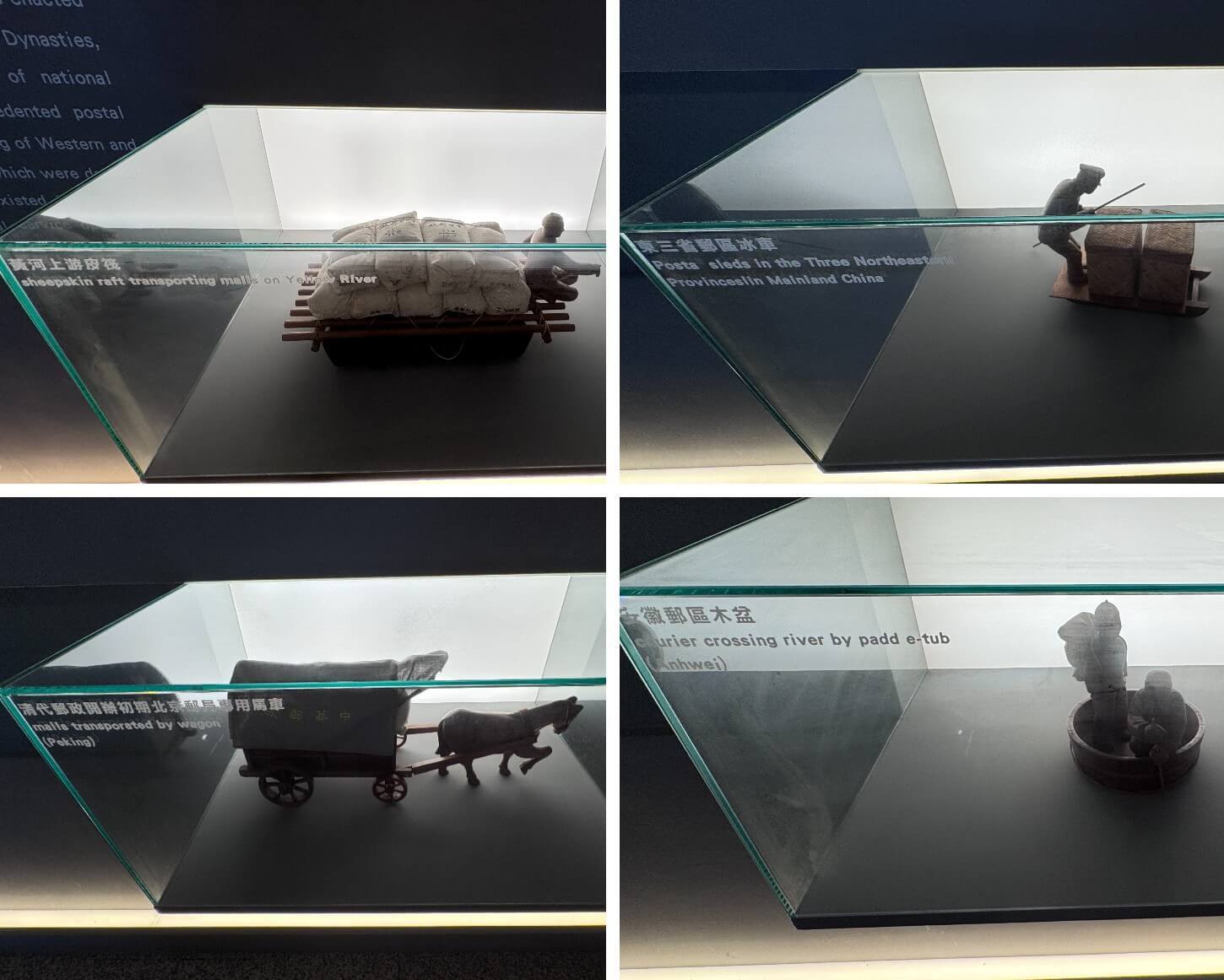

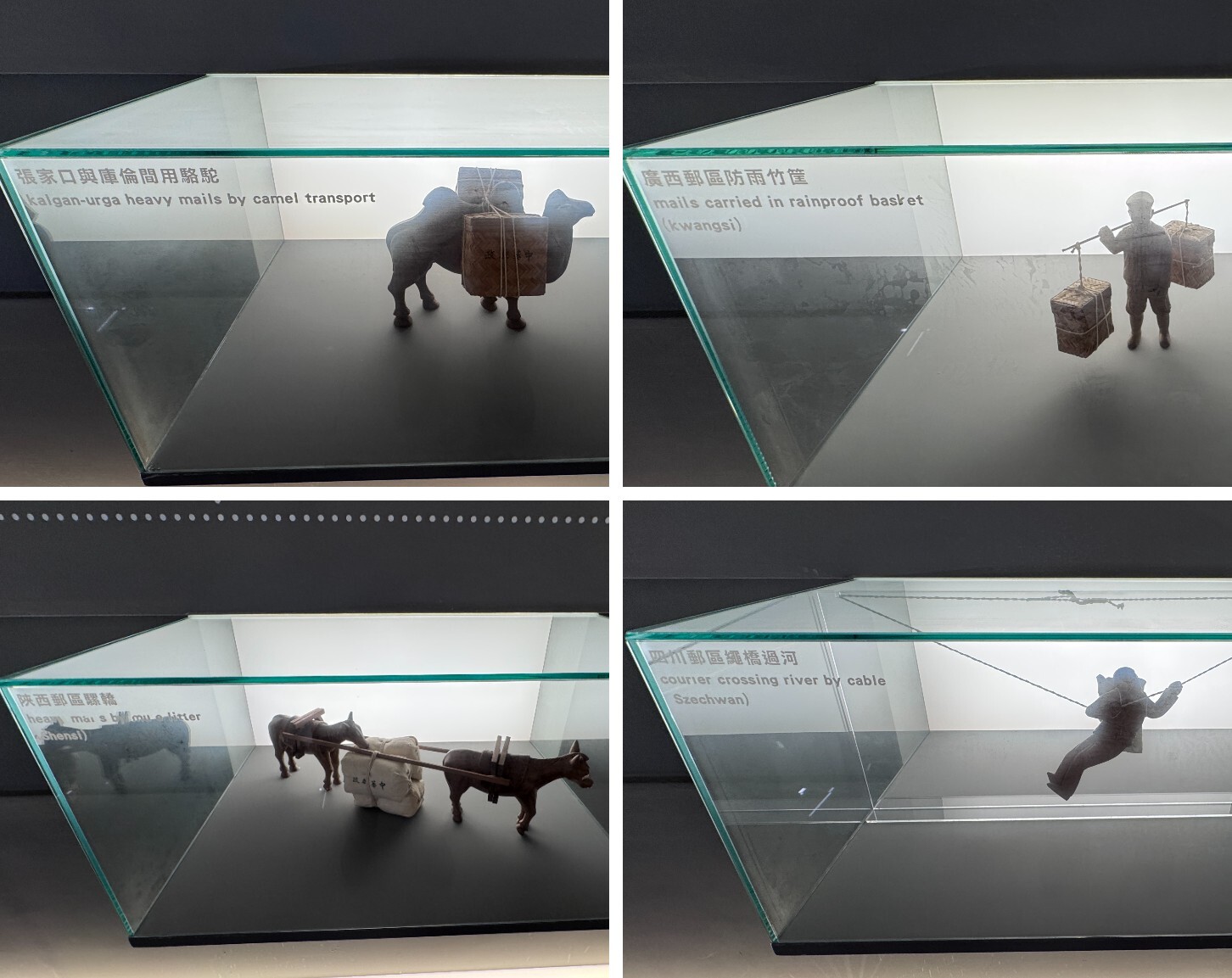

↓各個年代及地區的郵驛方式:

(左上):黃河上游以竹筏遞送;(右上):東三省的郵區冰車;

(左下):清代郵政開辦初期北京郵局專用馬車;(右下):安徽曾以木盆遞送。

↓(左上):張家口與庫倫間,因應地形,以駱駝運送;(右上):廣西防雨竹筐;

(左下):陝西郵區的騾轎;(右下):四川郵區攀綁繩橋過河。真是五花八門。

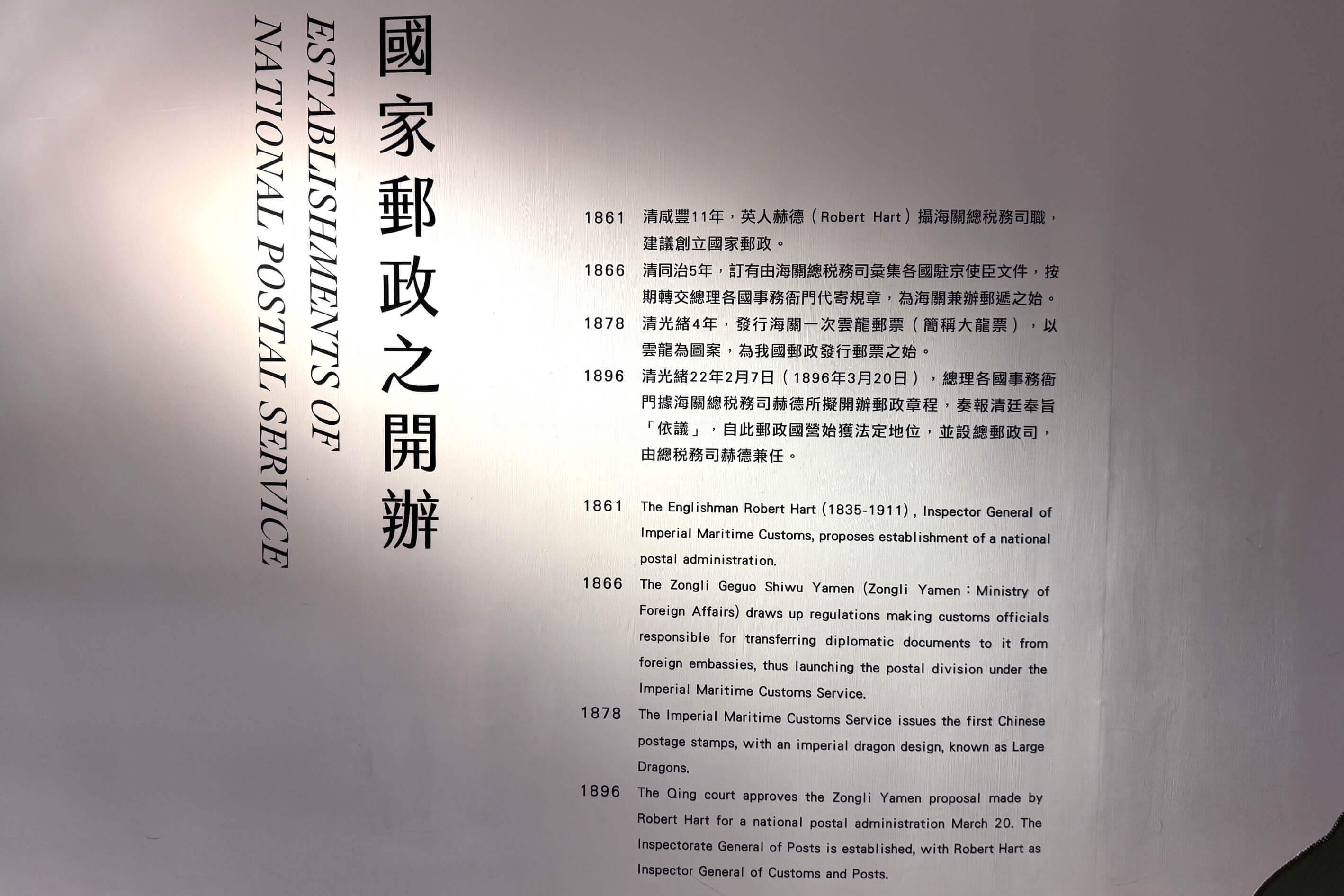

↓19世紀中葉開始,我國郵政開辦的初期記錄。

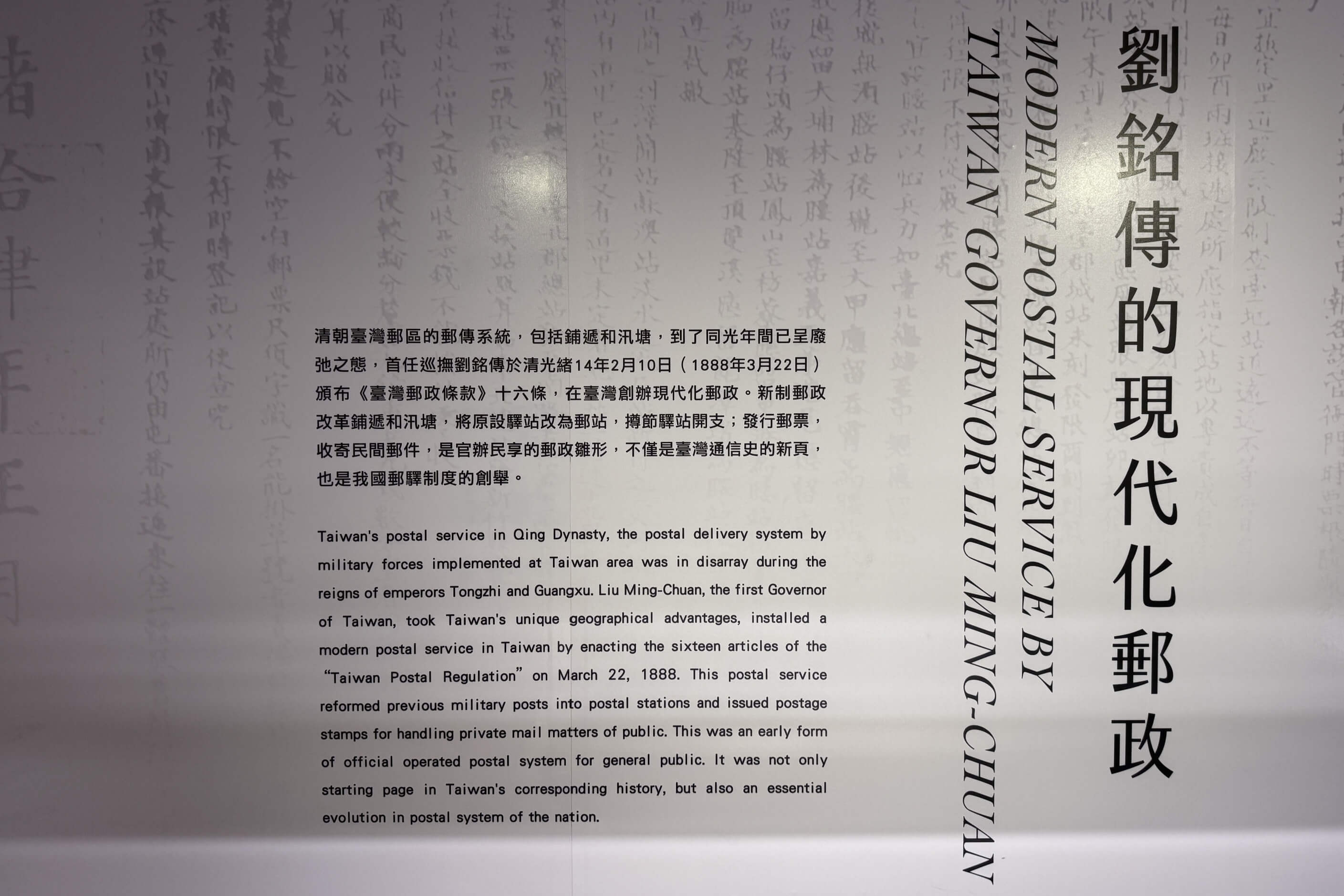

↓說到台灣現代郵政,就不得不提到清代台灣首任巡撫劉銘傳。

↓劉銘傳於清光緒14年(1888年)頒布《臺灣郵政條款》十六條,創辦多項郵政新措施與制度,開啟台灣的現代化郵政。

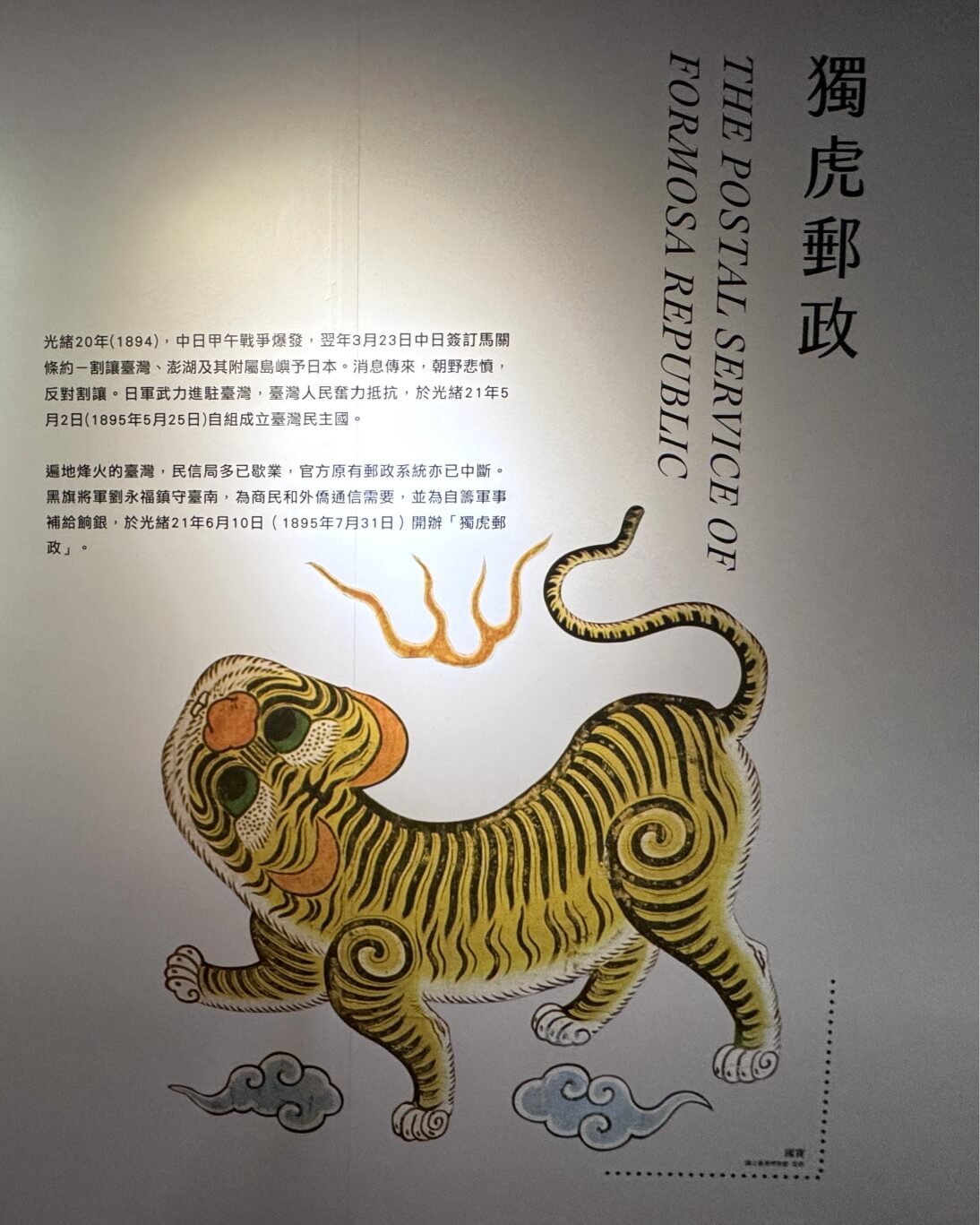

↓講到台灣的郵政,成立於1895年、僅維持不到5個月的【臺灣民主國】也扮演了小小的角色。1895年,【臺灣民主國】共和制政權,曾以「藍地黃虎旗」為國旗,並且開辦「獨虎郵政」,發行「獨虎郵票」,也稱為「民主國郵票」。

↓民國40年代,郵政總局曾在台北各級學校設立「自助郵亭」,提供郵票、信封、明信片等,民眾可自助購買及寄信,據說成效不錯。哈哈,我們並非那個時代的學生。

↓各種不同時期的郵筒展示。

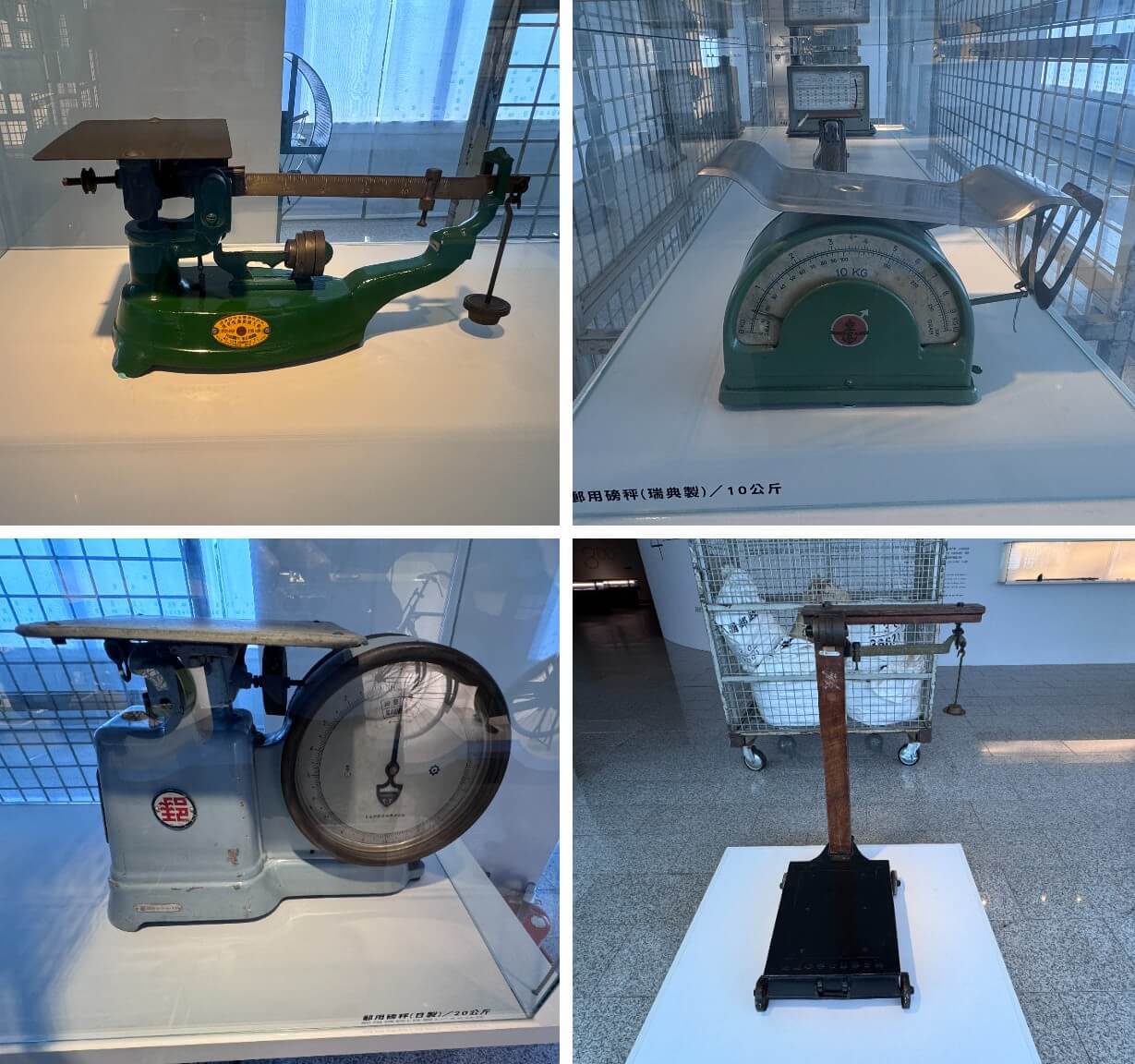

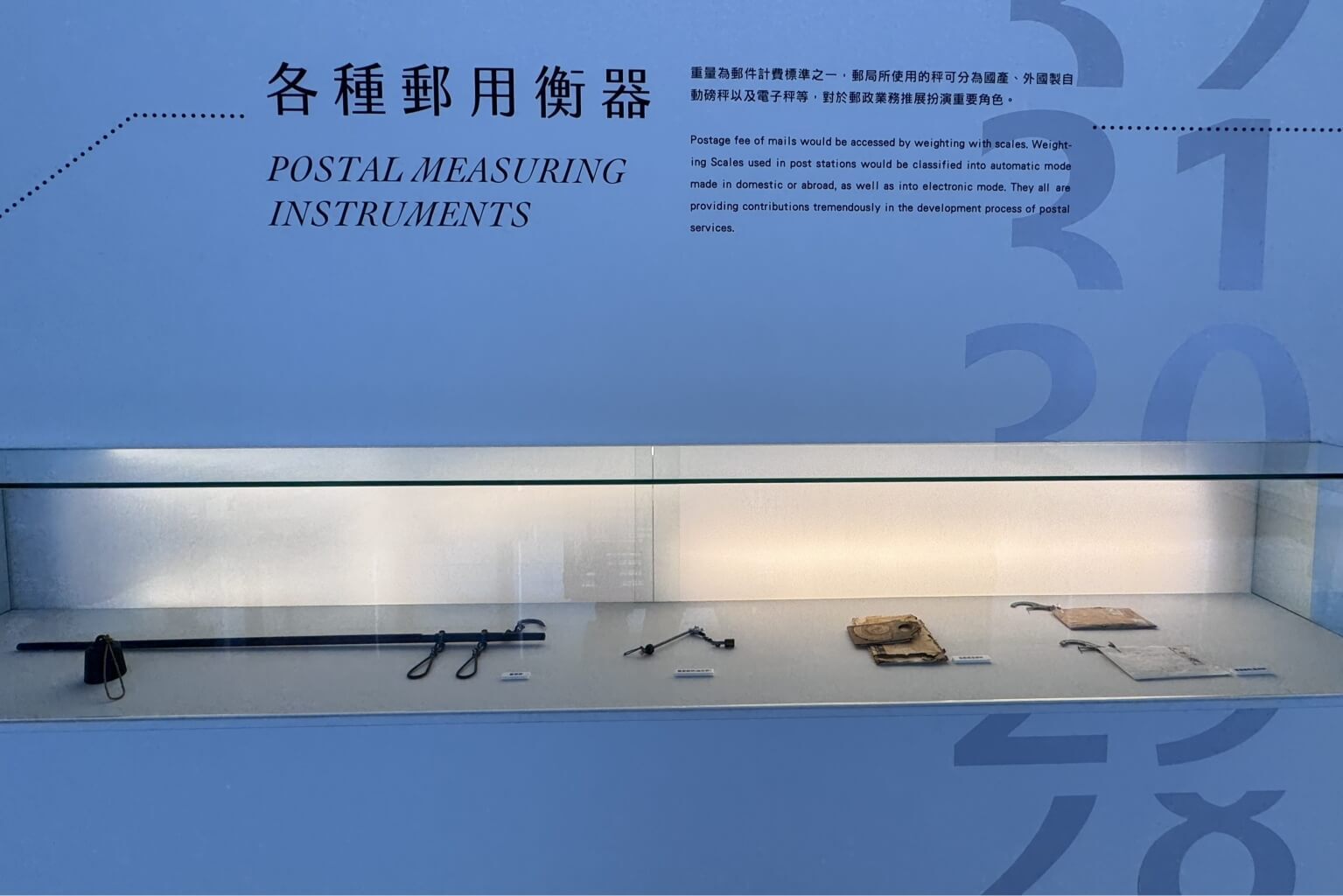

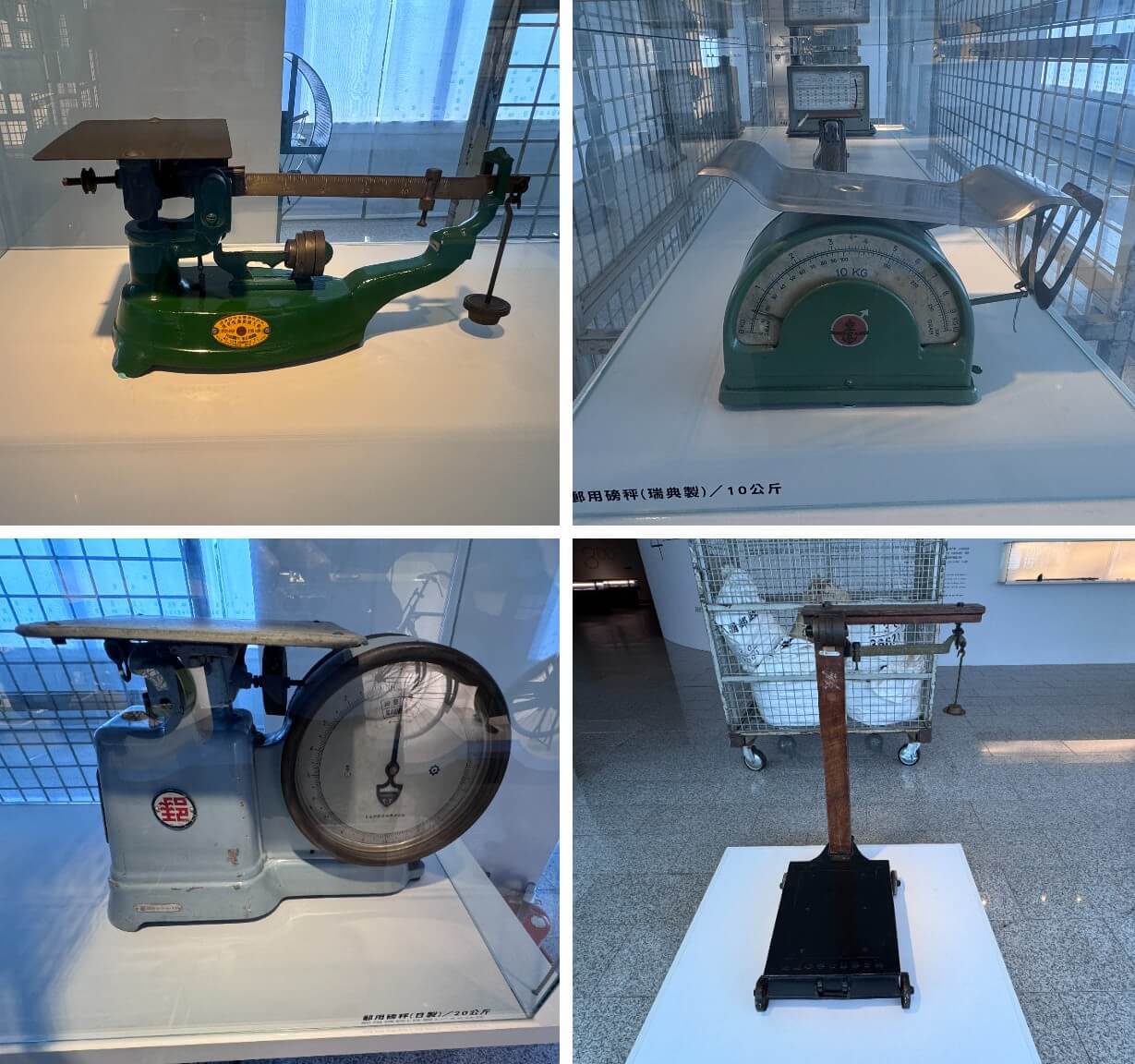

↓郵件的重量,是計價的一個重要因子,延伸出各種不同的測重設備。

↓郵差最初以騎單車為送件的主要交通工具。

↓後來逐漸改以摩托車送件。不過,有一傳說郵差的摩托車馬達聲,對狗狗是一種威脅,因此,郵差騎摩托車送信時,常招到狗狗追殺。還好,目前已經改成電動摩托車了。

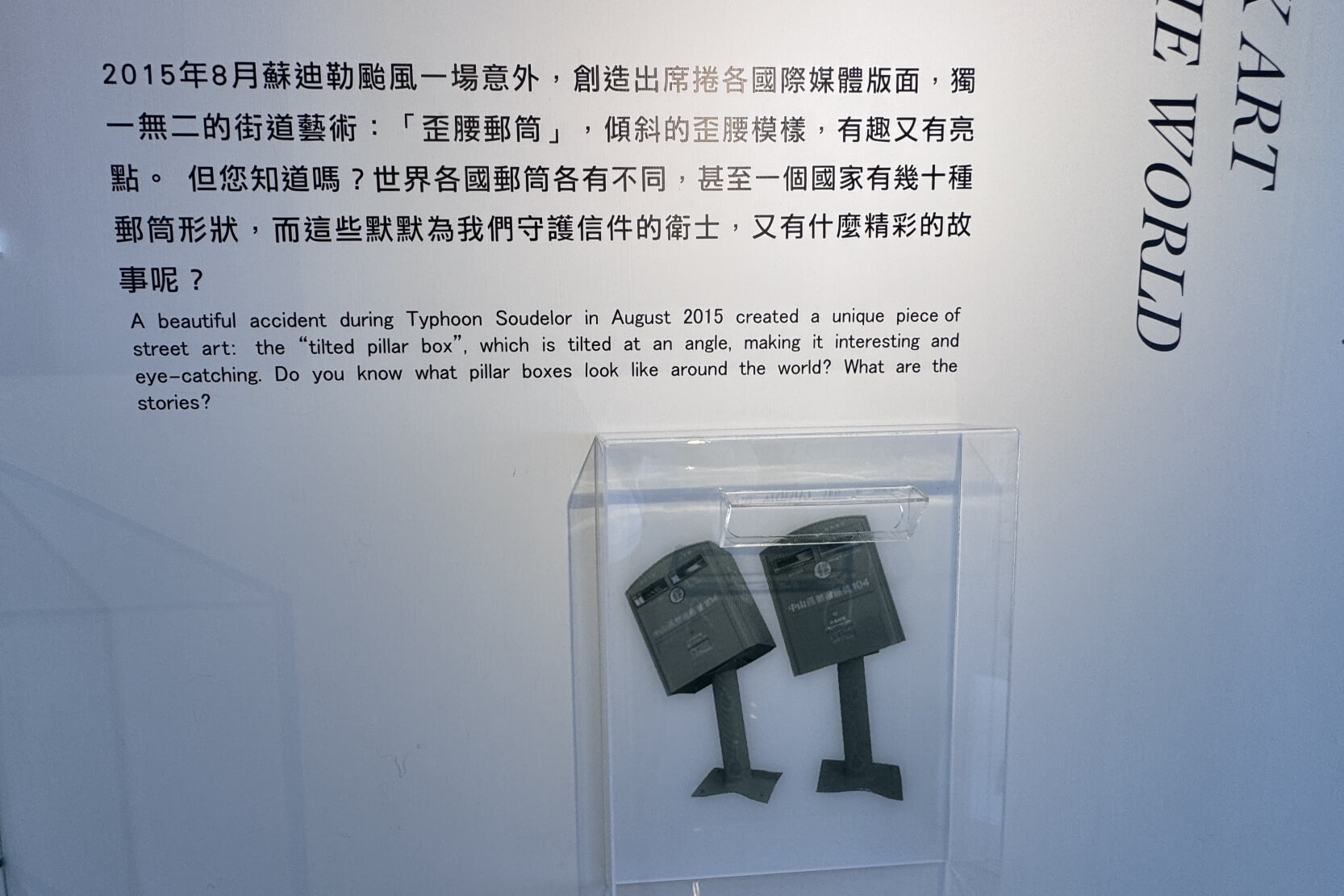

↓很多人都還有印象的「歪腰郵筒」,也成了展示品。2015年8月蘇迪勒颱風肆虐台灣,這一對位於台北市龍江街的郵筒,雖然被強風吹歪了,卻仍堅韌不拔地屹立原地,結果迅速席捲各大媒體爭相報導,而成了熱門的打卡景點。

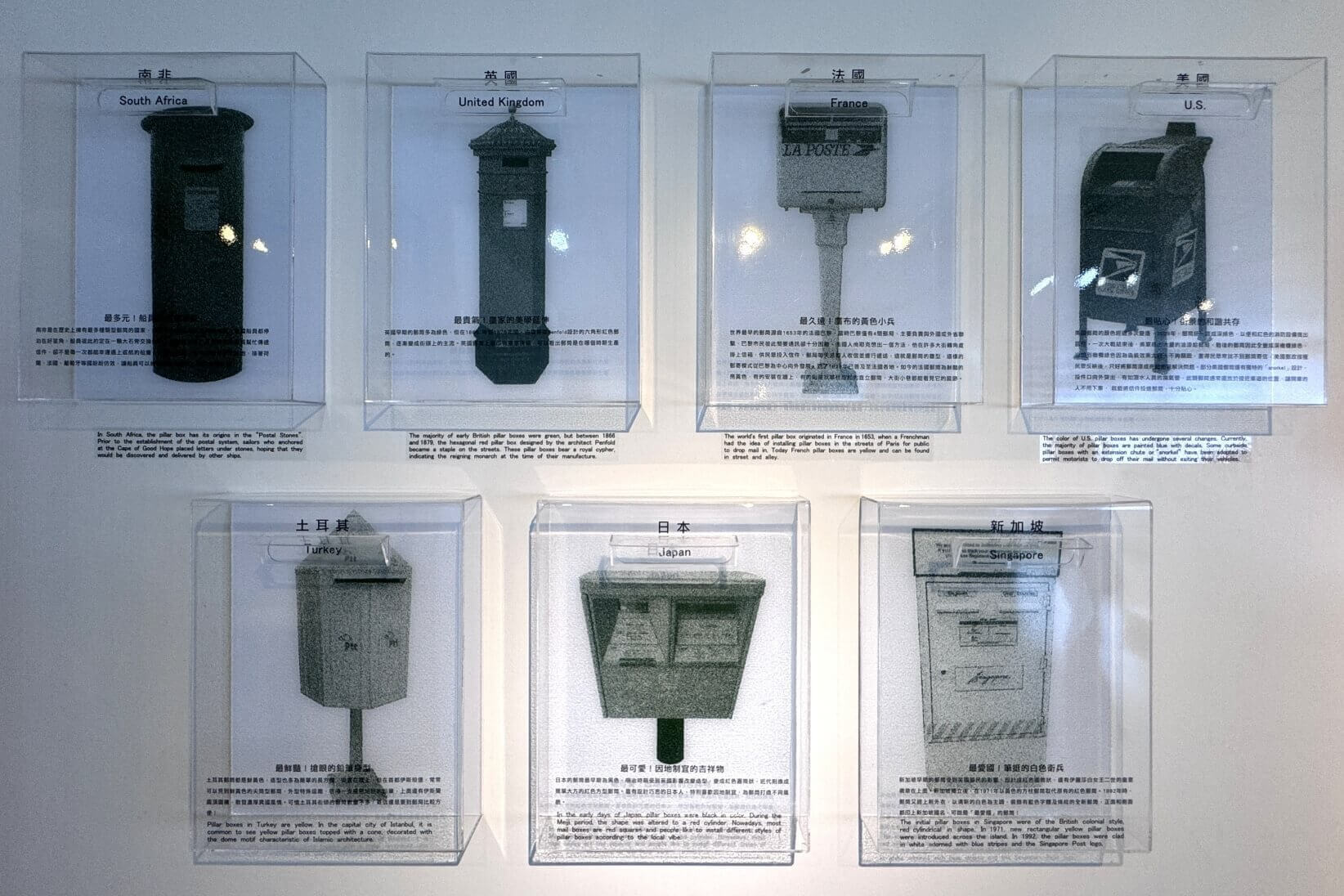

↓各國的郵筒展示,各有各的巧妙。

↓這是被尊稱為「郵政博物館之父」的劉承漢先生。歷經劉承漢多年鍥而不捨的苦心擘劃,利用郵政總局位於新店的舊辦公室,改設為郵政博物館,於民國55年對外開放。復於民國73年,於現址新建郵政博物館,並開放參觀。

↓最後來到二樓的「重溫經典」。

↓郵票不只是傳統大家認知的紙面材質、四四方方的外型等,各國有許多意想不到的郵票材質及造型。

↓泰王蒲美蓬誕辰的紀念郵票,是以「鑲稻粒」製作的。

↓奧地利的3D雕像郵票,是以石灰岩製作的。

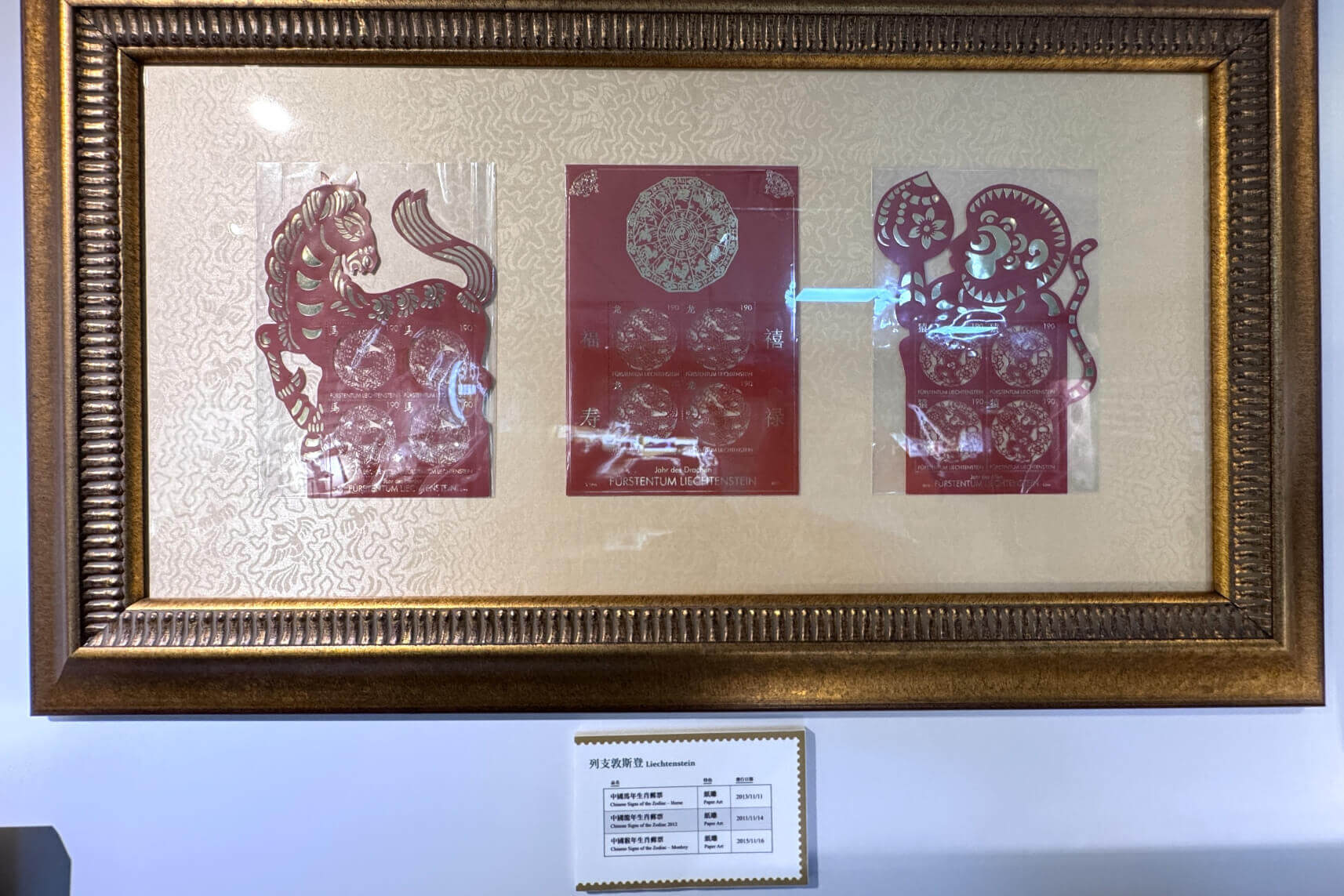

↓這是歐洲小國「列支敦斯登」所發行的「中國馬年生肖郵票」,是紙雕的郵票。

↓這是瑞士發行的黑膠唱片型的郵票。

↓這也是奧地利發行的郵票,左邊是瓷器製作的郵票「維也納玫瑰」,右邊是金箔製作的「維也納愛樂金幣25周年紀念郵票」。

↓這是曾為我國邦交國的東加王國所發行的郵票「中國猴年生肖郵票」,是3D立體的郵票。

↓中華民國的第一套紀念郵票「中國民國光復/共和紀念郵票」,發行於民國元年(1912年)。只是,民國元年的『中國民國光復』(不是大家都熟悉的『台灣光復』),到底是什麼樣的概念呢?是漢人從滿人手中拿回政權的概念嗎?

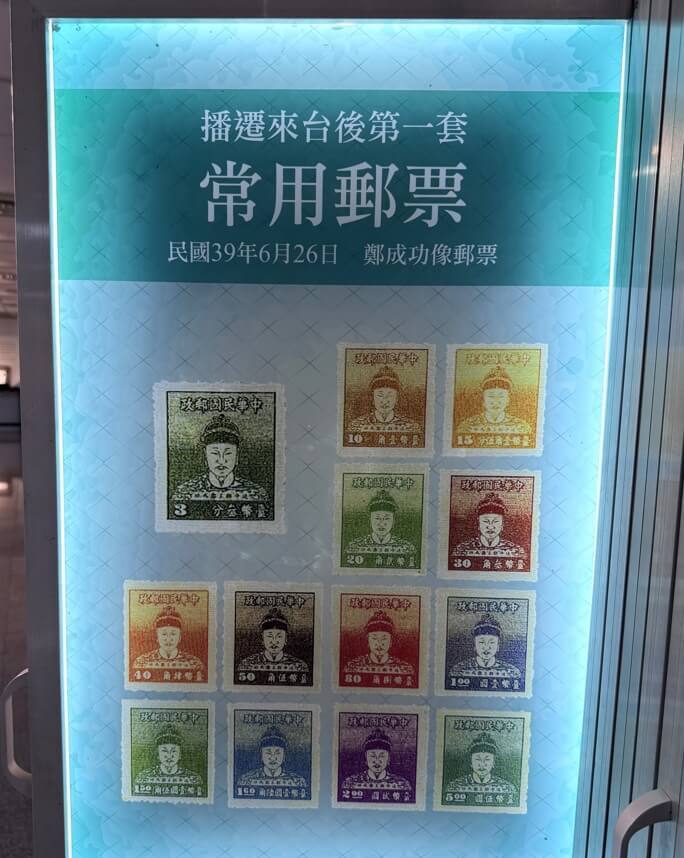

↓國民政府遷台後發行的第一套郵票「鄭成功像郵票」,發行於民國39年(1950年)。

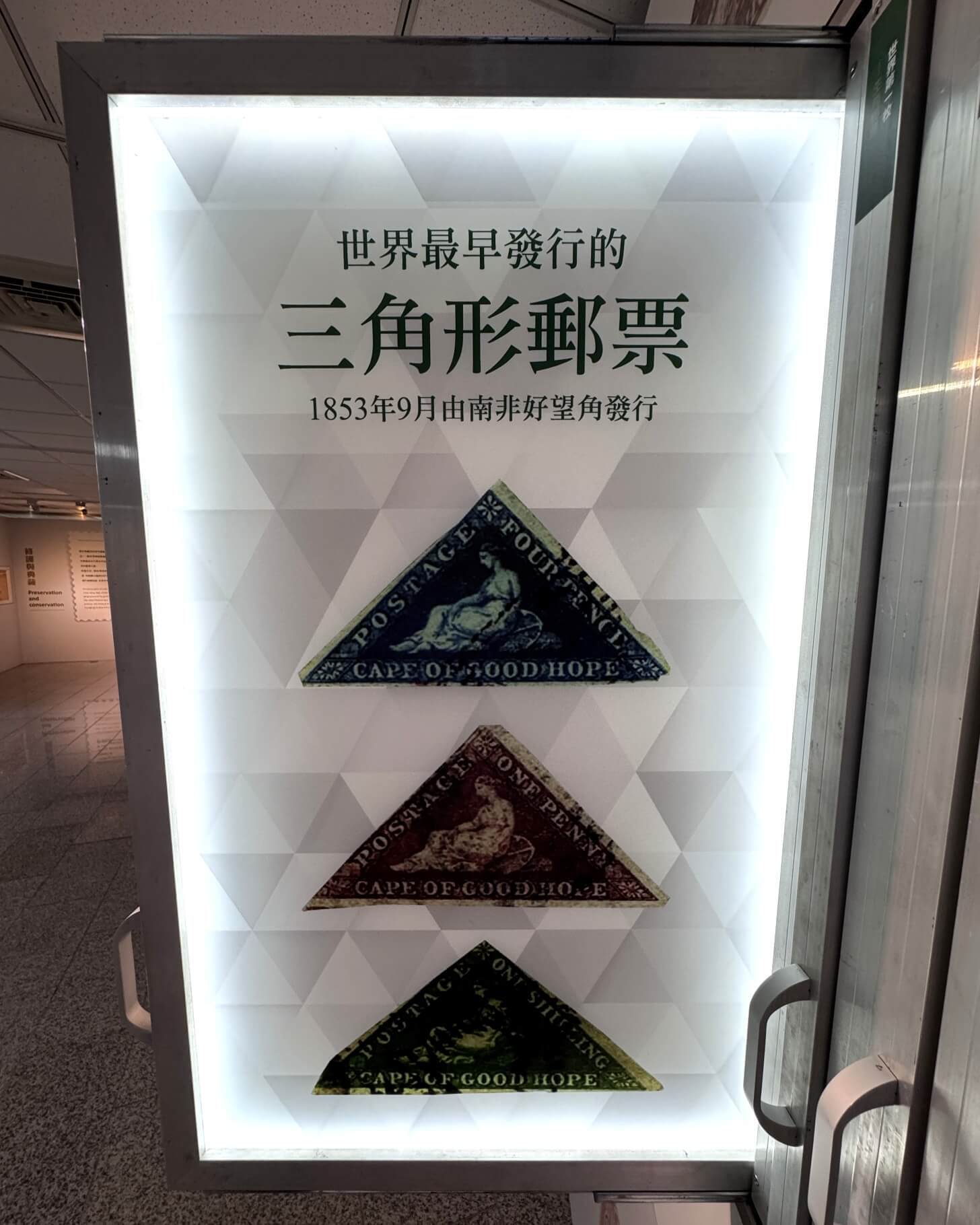

↓郵票可不都是四四方方的喔!這一套是由南非好望角於1853年發行的「三角形郵票」。

↓全世界發行的第一套「生肖郵票」,是日本於1950年發行的虎年生肖郵票。生肖郵票竟然不是由中華民國率先發行呀!

↓全世界最早的「聖誕郵票」,是由加拿大於1898年發行的,並不是由聖誕老人的發祥地-芬蘭所發行的。

↓我國的第一套紀念郵票,是早在清光緒20年(1894年)發行的「慈禧壽辰紀念郵票」,是為了紀念慈禧太后60大壽,全套共9枚郵票。不過,其實這套郵票,因為交印延誤,並未來得及於慈禧太后60大壽日前發行。

↓展示廳內有兩輛郵差的腳踏車,可供民眾體驗騎乘,還可以偵測腳踏的轉速,是否符合郵差送件的效率要求,還真的有些挑戰性呢!

↓這是一台模擬的「行動郵車」。郵政總局實際提供行動郵車服務的,是在花蓮縣的玉里鎮,這是因應玉里鎮地理狹長的特性,村莊與聚落分散四處,將郵局設在哪個位置都有欠允當,而開設這樣的行動郵車。

↓這輛行動郵車每天沿著【193縣道】行駛,停靠11個站,供民眾儲匯的需求服務,真是貼心溫暖。

↓這裡有一整面牆,有全台風景名勝的紀念郵戳。

↓許多民眾到各處遊玩時,經常喜歡隨手蓋上紀念郵戳,這一整排的郵戳,是1931年台灣總督府於勘查名勝後繪製出的一百多幅風景戳圖,經專業人士評選後,選出的33枚,並於當時的《臺灣總督府報》中刊出,頗具歷史價值。

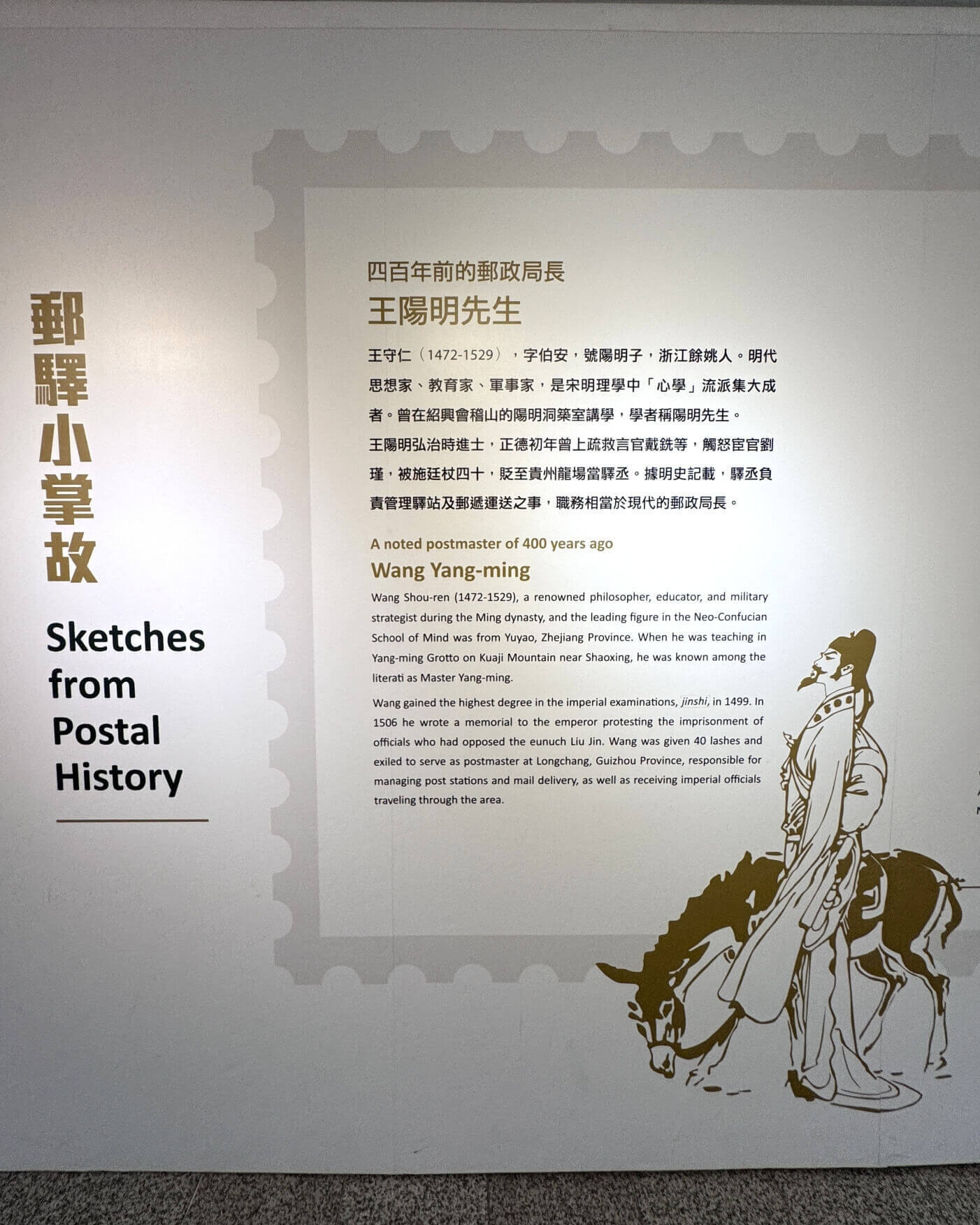

↓最後再來看幾則歷史名人與郵驛的小故事。首先是明儒王陽明,原本是進士,卻因上疏救言官戴銑等,觸怒宦官劉瑾,被貶抑至貴州龍場當驛丞。據明史記載,驛丞負責管理驛站及郵遞運送事務,相當於現在的郵政局長。

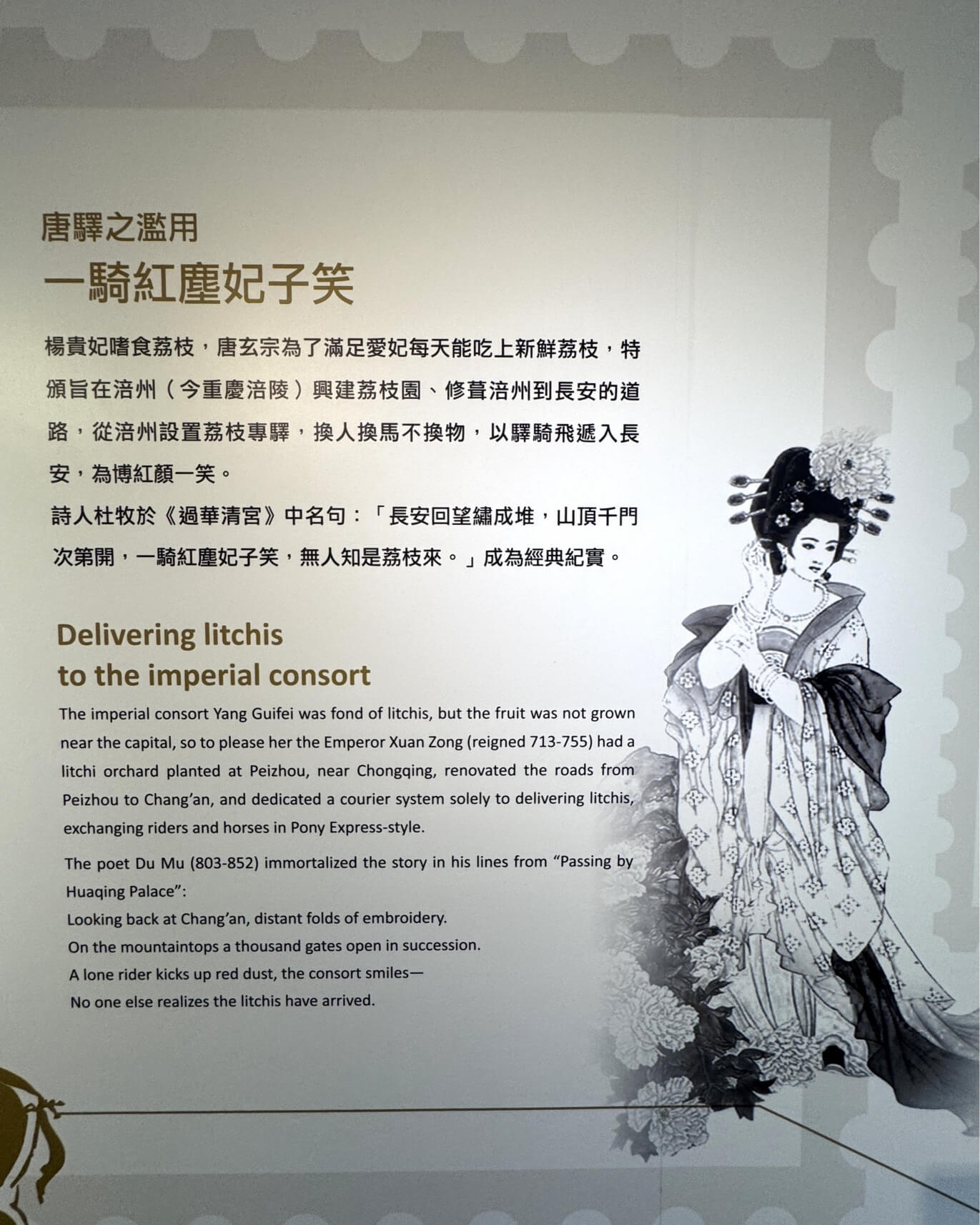

↓唐玄宗為了滿足嗜吃荔枝的楊貴妃,特在涪(音ㄈㄨˊ)州(現重慶涪陵)種植荔枝園,並大修從涪州到長安的道路,並設置荔枝專驛,以驛騎飛遞入長安,以博取美人芳心。杜牧於《過清華宮》中名句「長安回望繡成堆,山頂千門次第開。一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來。」成為經典紀實。

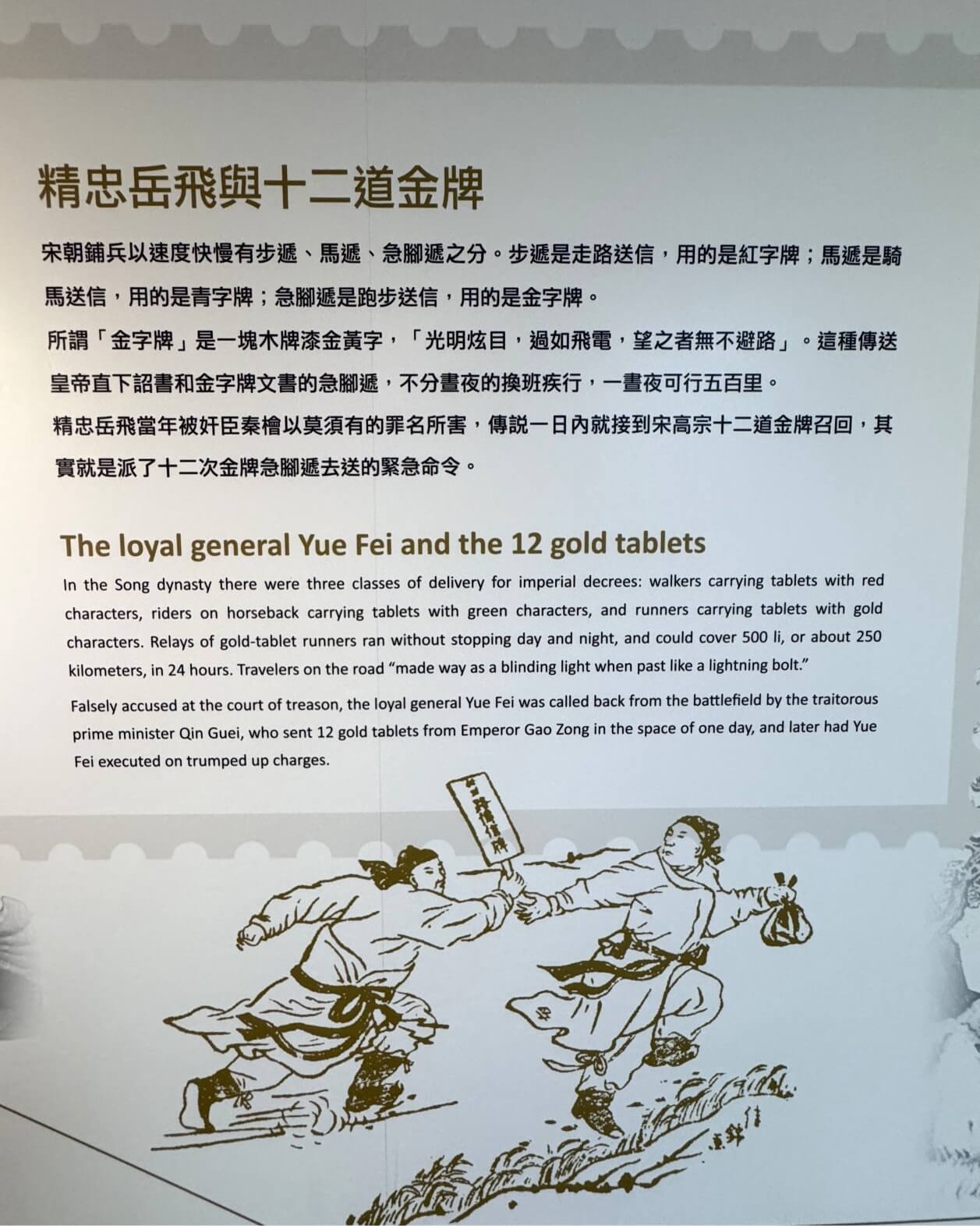

↓宋朝的「鋪兵」以速度快慢,區分為步遞(走路送信,用的是紅字牌)、馬遞(騎馬送信,用的是青字牌)、急腳遞(跑步送信,用的是金字牌)。金字牌通常不分晝夜的換班疾行,一晝夜可行五百里。岳飛當年被秦檜以莫須有的罪名所害,一日內就接到宋高宗十二道金牌召回,就是派了十二次急腳遞的緊急命令。

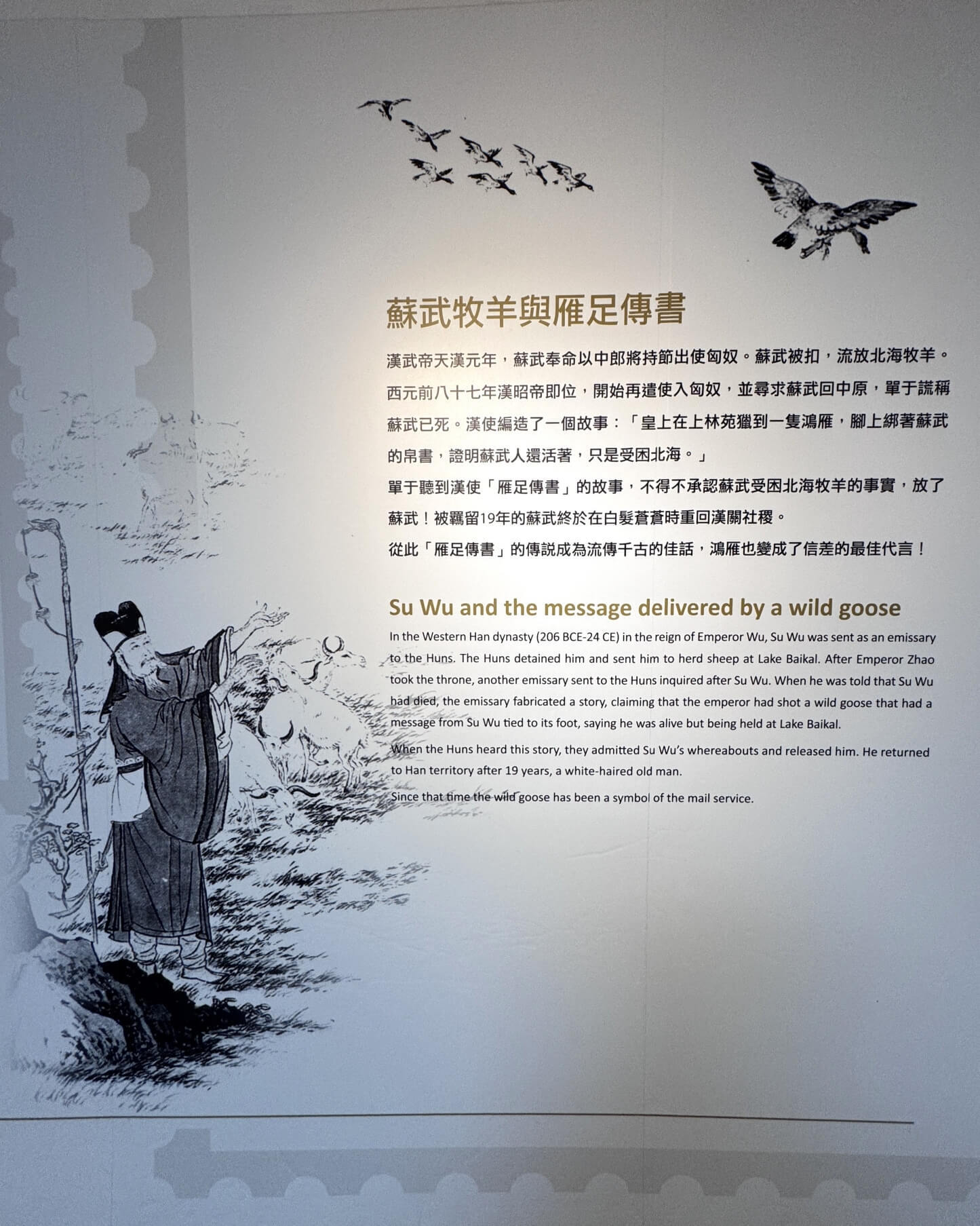

↓蘇武奉命出使匈奴卻被扣留,流放北海牧羊。漢昭帝即位後,再遣使入匈奴,並找尋蘇武,單于卻謊稱蘇武已死。漢使乃編造了一個故事:「皇上曾獵到一隻鴻雁,腳上綁著蘇武的帛書,證明蘇武還活著,只是受困北海。」單于聽到「雁足傳書」的故事,乃承認蘇武受困北海牧羊,而後被羈留19年的蘇武終於歸來。從此「雁足傳書」成為流傳千古的佳話,鴻雁也成了信差的最佳代言。

↓從郵政博物館的後門走出來,牯嶺街上有好多的集郵社,想想家裡還有好多小時候集郵時收藏的郵票,應該找時間清一清、賣一賣了,不知有沒有增值了?

今天在郵政博物館逛了好久,心中非常感動,竟然這麼晚才來這裡造訪,館內不僅知性、感性、趣味性兼具,館藏也相當豐富,逛它個一整個上午或下午都可以,非常推薦朋友們找時間前來參觀。

※※※