許多外國朋友來台灣,誇我們寶島特產的是人情味;當我們到別的城市去旅行,經常被當成是日本人或中國人,沒有人一眼就認出我們的國籍。有禮貌點就說是前者,買東西很瘋狂就會成後者。更讓人聽了發麻的是--韓國人,不只令人錯愕,甚至傷感。沒有人指認--你是台灣來的吧。

很少。

我聽過幾則關於旅行的定義。好比:

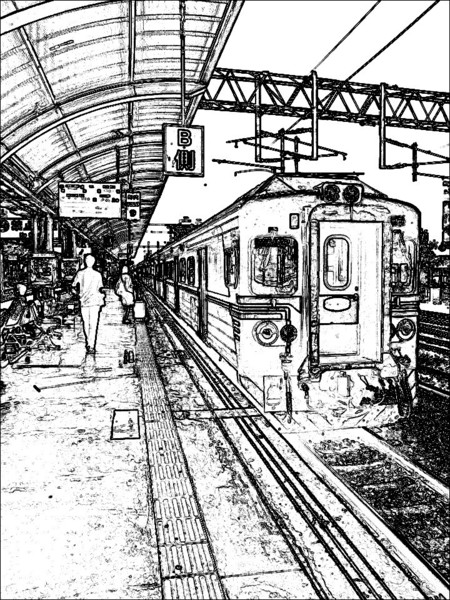

旅行就是從一座住膩的城市,到另一座別人住膩的城市。

對於到底是怎麼把一座城市住膩或者把一座城市住得習慣,兩者看法,我認為是相同的,只是說法不同--都會想家。越膩,越想。越習慣,越離不開。

選擇旅行的城市,我會先考慮友善程度。對一位旅人而言,就是當地的陌生人,是不是能接納他們眼中的外地人。

在讀伊恩.麥克尤恩《陌生人的慰藉》一書,義大利詩人切薩雷.帕韋澤寫道:

「旅行可真是野蠻。它強迫你信任陌生人,失去所有家庭和朋友所帶給你的那種習以為常的安逸。你不斷地處於失衡狀態。除了空氣、睡眠、做夢以及大海、天空這些基本東西以外,什麼都不屬於你,所有的一切都像要天長地久下去,或者就只能任由我們的想像。」

我非常驚訝這樣的想法。甚至從沒想過這種說法。我們不是渴望而踏出旅行的那一步的嗎?難道我們一直在考驗著自己是否仍相信人性,才去旅行?還是,我們習以為常的友善,以為到哪兒都能行得通,所以,不論去什麼國家,都滿懷著純粹的心情。

然而,奇怪的是,一趟旅行中,沒遇見什麼陌生人,而是以你原來的生活模式在異地持續,那種催生而出的必須堅強和想家,又是等比助長的。你會想,如果,我在異國用家鄉的生活方式過日子,那又為何不在家鄉過?可是,大多數,就是會維持著幾樣家鄉習俗,穿呀,吃呀,節日呀,什麼的。

那麼,刪除那些,這些理由。似乎只剩下一種意識存在。

只要能離開,便有了旅行的意義。

而一段旅行的成功,就在於你想家了。

- 1樓. 一畝桑田2014/04/21 11:37想家

喜歡大作最後那一句,

一段旅行的成功就在於想家了,

想家把旅人帶回已住膩卻是可愛的家園,

不多久又想到陌生的國度看陌生人,

這就是旅行。