2、大便瀉泄

2007/10/11 07:40

瀏覽4,916

迴響0

推薦5

引用0

10b、大便瀉泄。

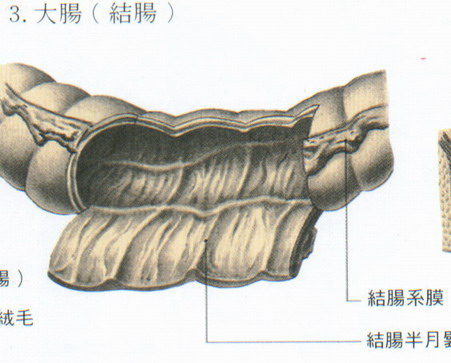

一、大便瀉泄有多種,抽腸刮肚隱隱痛。穴道針治。 中醫解釋。 大便瀉泄有多種,抽腸刮肚隱隱痛。 建里天樞中下脘,札下三里有奇功。 二、中醫研究。拉肚子。 主治配穴; (1)建里穴。(2)天樞穴。(3)中脘穴。(4)下脘穴。(5)足三里。 (1)建里穴。  建里 Chieh4 Li3 (cv_am_11) 任脈。 孕婦禁灸。 【部位】 臍上3寸。 【主治】 1、水腫dropsy。 2、腹膜炎peritonitis。 3、嘔吐vomiting。 4、消化不良dyspepsia。 5、腹膜痙攣peritonitis spasm。 【取穴】 仰臥,臍上3寸。 【解剖】 在腹白線中,有腹壁上下動脈、靜脈交界處的分支;分佈?第八肋間,神經前支的內側皮之;內部為橫結腸。 【方法】 針0.8~1.2寸。灸15~25分鐘,灸3~5壯。 (2)天樞穴。  大便瀉泄有多種,抽腸刮肚隱隱痛。 天樞 Tien1 Shu1 (s_25) 足陽明胃經。 又名長谿、榖門、長谷、循際、補元。 足陽明胃經脈氣之所發,為大腸經之募穴。 【部位】 在肚臍外開2寸。 【主治】 1、慢性胃腸炎chronic gastro-enteritis。 2、下痢diarrhea。 3、食不化腹脹abdominal distension。 4、腸鳴。 5、寄生蟲parasite。 6、遶臍據痛。 7、水腫病dropsy。 8、腎炎nephritis。 9、子宮內膜炎endometritis。 10、月經不順menoxenia。 11、不妊正infertility。 12、慢性下痢chronic diarrhea。 【取穴】 仰臥,肚臍旁外開2寸。 【解剖】 當腹直肌及其鞘處;有第九肋間動脈、靜脈分支,當腹壁下動脈、靜脈處:正當第九肋間神經分支。 【方法】 針0.8~1.2寸,留針20分鐘。灸15~30分鐘,灸3~7壯。 【應用】 1、天樞穴;是幫助消化,促進吸收,調理腸胃之寒,溫化脾胃之濕。治腸、胃、脾、慢性下痢,疾病之特效。 2、小兒慢性疾病;灸天樞穴奇效。 3、生殖器疾病:灸天樞穴。因天樞穴與腎經同行,是沖脈之會穴。 4、中暑嘔吐;針治天樞。中脘。天突穴。立見效。 5、針刺天樞穴,與足陽關穴,有相互感應。 6、天樞穴;是赤痢dysentery。傷寒typhoid。必用穴。 7、腸胃炎。腹痛。溫灸天樞穴、配足三里。 8、腸鳴。瀉痢。腹痛。氣塊。虛損。勞弱。天樞穴用灸法。 9、子宮癌uteruscarcinoma;天樞穴。配中樞。志室。腎俞。地機。漏谷。 10、月經不順;灸天樞。水泉。氣海穴。 (3)中脘穴。  大便瀉泄有多種,抽腸刮肚隱隱痛。 主瀉六腑1、胃。2、大腸。3、小腸。4、膽。5、膀胱。6、三焦之熱氣,及消炎。 中脘 Chung1 Kan3 (cv_am_12)任脈conception (C V) 又名太倉、胃脘、上紀、中管、胃募。手太陽小腸、手少陽三焦、足陽明胃之所生,任脈之會穴,為胃之募穴。為回陽九針之一。 【部位】 臍上4寸。 【主治】 1、急性胃炎acute gastritis。 2、胃擴漲dilatation of stomach。 3、胃痙攣gastrospasm。 4、食慾不振anorexia。 5、消化不良dyspepsia。 6、胃出血gastrorrhagia。 7、吐瀉vomiting。 8、霍亂cholera。 9、子宮病hysteropathy。 10、一切胃病gastragia皆取之。 【取穴】 仰臥,臍上4寸處,上脘下1寸取之。 【解剖】 在腹白中線上,有腹壁上動脈、靜脈;分佈第七肋間神經前支的內測皮支;當胃幽門部。 【方法】 針0.6~1.5寸。灸15~25分鐘,灸3~5壯。 【應用】 1、難經云:「腑會中脘」。疏云:「腑病治此」。 2、中脘穴為六腑之會,胃之募穴,能治一切胃病。不論虛、實、寒熱。都可有效治療。 3、由於胃、大腸、小腸、膽、膀胱、三焦之氣,聚於中脘穴,又為中焦之中心,胃之募穴,故列為回陽九針之一。 4、胃痙攣gastrospasm。急性腸胃卡他acute entero- gastritis。慢性胃腸卡他chronic gastro-intestinal catarrhea:中脘穴配、足三里是特效穴。 5、霍亂cholera吐瀉:補中脘穴,瀉足三里是特效。可壯腸胃,引氣下行,扶脾健胃,強運化,升清降濁的作用。 6、瘧疾Malaria:針刺中脘穴,誘導病氣向四肢散出,常是一針見效。 7、哮喘病。胃病:特效五柱灸。中脘穴為中心,上巨闕穴,下為下脘穴,左、右為梁門穴。常是一灸雙治。 8、孕婦嘔吐vomiting of pregnancy:灸治中脘穴,特效。 9、手足冰冷。怕冷。唇青。厥逆無脈者,既死。謂中寒症:速灸中脘穴,有救。 10、下焦虛寒:中脘配、氣海穴。 11、上焦鬱熱:中脘配、合谷穴。 12、五臟氣微弱:灸中脘穴、補期門穴。 13、治腸中氣滯、瘴氣:灸中脘穴,瀉天樞,上脘穴。 14、治九種胃痛:灸中脘穴,配內關,公孫穴。 15、胃病。氣痛:灸中脘,配足三里,內關穴,梁門穴,肩隅穴。 16、肝發炎。吃不下食物:灸中脘,針足三里,內關,期門,梁門穴,肩隅穴。平肝化鬱,消化水穀。 17、胃寒。胃痛:灸中脘、灸脾俞,針足三里,內關,期門,梁門穴,肩隅穴。溫和脾胃而調中。 18、大腸漲鼓,大便不通:灸中脘、灸天樞穴,以利消導。 19、化瘀行血:灸中脘穴、瀉隔俞穴。 20、治蚘(蛔蟲)痛:灸中脘、針地倉穴。 21、胃痛不飲:灸中脘穴、配天樞、陰稜泉。有健脾化濕之作用。 22、解除孕婦惡阻、並使生產順利:灸治中脘穴。 23、【糖尿病】。蛋白尿者:灸中脘穴、配陽池、脾俞。三焦俞。這個疾病是脾臟發生障礙,糖份遂從尿中排出,所以治好脾臟,糖尿及蛋白尿,亦隨之而癒。 24、【診斷上】:胃痙攣症,中脘穴上有壓痛感。如患12指腸潰瘍者,可用食指按壓中脘穴5分鐘,患者感覺出熱氣滿腹,且有一股熱氣,循著任脈至喉間。 25、【霍亂cholera】(1)『治療』:先針刺10宣、再針曲池、尺澤、委中、崑崙、內關、中脘、霍亂cholera少衝。然後以鹽放在臍心,置艾草灸之,待患者呼吸有熱感,疼痛停止,嘔瀉亦停。 『服藥』:再進六和湯有奇效。 26、【霍亂cholera】(2) 『治療』:先針刺水溝、少商、關衝、10宣、委中出血,繼針合谷、曲池、素聊、太衝、內庭、中脘、間使、懸鐘。可以不要而癒。 27、【胃下垂】: 『治療』:先針刺中脘、配大椎、大杼、梁邱、足三里,用重刺激法,使全身瞬間有強烈刺激感,神經緊張,間接使胃肌肉,亦因而上縮。如此可使下垂部份,縮至原來位置,而告痊癒,臨床經驗,效果良好。 28、【胃癌】 『治療』:針灸內關、足三里、中脘、下脘、「硬塊之頭尾」各刺一針,繼之隔薑灸,或針上灸,又灸痞眼(奇經,背部腰椎lumbar第一節之下外開3.5寸處取之)。 『補助穴』:公孫、內庭,針灸癒後良好,約十餘次可癒。 (4)下脘穴。  大便瀉泄有多種,抽腸刮肚隱隱痛。 下脘 Hsia4 Kuan3 (cv_am_10) 任脈。 又名下管。足太陰脾經脈與任脈之會穴。孕婦禁灸。 【部位】 肚臍上2寸取之。 【主治】 1、胃擴張dilatation of stomach。 2、胃痙攣gastrospasm。 3、消化不良dyspepsia。 4、慢性胃炎chronic gastritis。 5、腸炎enteritis。 【取穴】 仰臥,肚臍上2寸是穴位。建里下1寸取之。 【解剖】 腹中白線中,有腹壁下動脈、靜脈;分佈有第八肋間神經,前支的內側皮神經;內部為橫結腸。 【方法】 針6~8分,需要時可針1.5寸。灸20~30分鐘。 【應用】 1、下脘為胃之下口,小腸之上口,水榖由此而入。 2、調節脾胃功能。治療胃腸疾病。腸鳴。「治療」:下脘、配陷谷穴。 3、腹部堅硬:下脘、配中脘穴。 (5)足三里。  肚子腹部疾病(4) abodemen illness 足三哩 San 1 Li 3 (S_36) 足陽明胃經 又名足三里、下陵、鬼邪。陽明胃經氣之所入,為合穴屬土,回陽九針之一 【取穴】 (1)、正坐屈膝,大姆指尖按膝蓋骨內側,余四指並攏自然下垂於膝蓋骨外側,當中指尖處是穴位。 (2)、適外膝眼之下方3寸,脛骨外緣1寸處。 (3)、脛骨由下往上摸至,脛骨微隆起處外側約1寸之二肌肉陷中是穴位。 (4)、外膝眼直下約3寸,脛骨外緣取之。 【方法】 (1)、針8分或1.5寸,留針15紛鐘,灸20~30分鐘,灸5~7壯 。 (2)、點刺放血。 【主治】 (1) 、消化不良dyspepsia 。 (2) 、胃痙攣stomack spasm 。 (3) 、食慾不振anorexia 。 (4) 、口腔疾病oral cavity disease。 (5)、腹膜炎peretonitis。 (6)、便秘constipation。 (7)、四肢倦怠、麻痺、神經痛 。 (8)、腳氣beriberi。 (9)、頭痛headache。 (10)、眼疾及其他慢性疾病。 【應用】 (1)、足三里主瀉胃中之熱、發炎,針療時針感到足背部,亦可到胃部。 神經衰弱neurasthenia用『點刺法』。 (2)、主降上逆之濁氣,生下陷之清氣,治濁氣上塞之症。 (3)、小兒麻痺後遺症及消化不良之腹瀉lienteric dirrhea。 (4)、鼻疾rhinopathia的重要穴。 (5)、胃潰瘍gastric ulcer a、足三里 配b脾俞。 (6)、急性胃炎acute gastroenteritis a、足三里 b 中脘 。 (7)、凡上身針灸後,必灸足三里以利行氣。尤其針肩井後,必針足三里,以利調氣。 (8)、常灸足三里,元氣大增,腸胃消化及吸收增強。 (9)、小兒忌灸足三里,三十歲以上方可灸,否則反生疾病。但 只針不灸不在此限。針足三里對小兒適應症很廣。 (10)、小兒麻癖症:a、陽關b、陰谷為主穴。c、再針健側足三里,臨床上甚佳。 (11)、預防中風apoplexy:常灸足三里,以保健康。在半年內,足部脛骨常感痠麻、重癖。此為中風之前兆。 認清病症,相關穴道。相互配穴,僅供參考。有病到醫院,會診家醫科,檢查確認病症。 你可能會有興趣的文章:

限會員,要發表迴響,請先登入 |