10、癲癇病症

2007/06/03 18:32

瀏覽9,491

迴響1

推薦8

引用0

5j、癲癇病症。

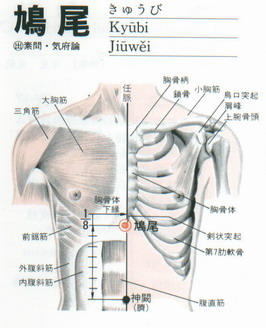

一、癲癇病症 中醫解釋。癲癇病症。 一般所謂的癲癇,是突然喪失意識,痙攣發作,口吐白沫,在西方認為是惡魔之病,十分恐懼,治療相當棘手。 癲癇; (1) 有遺傳性癲癇。 (2) 症後性癲癇。 症後性癲癇是以其他疾病為原因,細菌引起,例如腦中的腫瘤。 (3) 出生時腦部受損引起障礙為因。 二、中醫研究,所使用之穴道及部位如下。 (一)癲癇epilepsy主治配穴法: (1)後谿穴。(2)大椎穴。(3)間使穴。(4)鳩尾穴。(5)百會穴。(6)豐隆穴。有卓效。 (1)後谿穴。  盜汗陰虛內熱歸,夜寢淋漓最損虧。 耳聳氣閉行似呆,聽而不聞語多猜。後谿穴。 後谿 Hou4 Tsih1 (si_3) 手太陽小腸經。 手太陽小腸經之所注,俞穴屬木。 【部位】 手小指外側本節後陷中。 【主治】 1、癲癇epilepsy。 2、衄血epistaxis。 3、耳聾deafness。 4、角膜炎keratitis。 5、白膜翳。 6、扁桃縣炎tonsilitis。 7、肘痺痙攣。 8、頸項痙攣neck m.spasm 。 【取穴】 手握拳,小指本節後橫紋頭,壓之有酸痛感處,陷中取之。 【解剖】 在小指尺側,第五掌骨小頭後方,當外展小指肌,起點外緣;有指背動脈,手背靜脈網及掌背神經(尺神經分支)。 【方法】 1、握拳,橫紋頭上1分處進針6~8分。灸15分鐘。 2、可用點刺放血。 【應用】 1、八脈八法中。後谿與督脈相通,另一支線與膀胱經相通,因而後谿穴,有下列功能。 2、清熱,袪風,醒腦,開鬱,鎮痛analgesic,腿痛painful leg:a針刺後谿穴、配b環跳。 3、後頭痛post headache。風濕痛rheumatism。肘。臂。頸項痙攣:後谿是特效穴。 4、癲癇epilepsy:1、後谿。2、大椎。3、間使。4、鳩尾。5、百會。6、豐隆。有卓效。 5、肺疾病lung disease。肺炎。流行性感冒influenza:後谿為名灸穴。 6、頭痛發熱headache pyrexa。脈浮急。身疼腰痛lumbago。無汗而喘:後谿名針穴。 7、黃疸laundice 消渴diabets:a後谿。b勞宮。 8、盜汗night sweat:a後谿。b陰郤。 9、胸頸痛painful chest and neck:後谿。b列缺。 10、頸。項。耳。肩。背。上肢痛:a後谿。b申脈。 (2)大椎穴。  流行感冒頭發燒,頭痛腦漲身難熬(4) 主治胸中之熱及消炎。(4)大椎穴。 大椎 Ta4 Chui1 (gv_pm_14) 督脈。 又名百勞,是手三陽脈,大腸、小腸、三焦。足三陽脈,胃經、膀胱、膽經。與督脈之會穴。【部位】 在頸椎cervical第七節之下,胸椎thoracic第一節之上,之陷凹中取之。 【主治】 1、感冒common cold。 2、間歇熱algid fever。 3、肺氣腫plumonary emphysema。 4、肺結核tuberculosis。 5、衄血epistaxis。 6、嘔吐vomiting。 7、黃疸jaundice。 8、癲癇熱病convulsion cased by high fever。 【取穴】 正坐頸椎cervical第七節之下,胸椎thoracic第一節之上陷中,俯首取之。 【解剖】 1、在頸椎cervical第七結與胸椎thoracic第一節棘突之間,有腰背肌膜,棘上韌帶及棘間韌帶;棘突間皮下靜脈叢;分布有第八頸神經後支及第一胸神經後支內側支。 2、自大椎穴至筋縮穴間,每一穴兩旁都有,胸神經後支、內側支神經幹。 【方法】 可放血。針4~6分。灸10~20分鐘,灸3~5壯。 【應用】 1、大椎穴主瀉胸中之熱,全身之熱及消炎。 2、大椎穴治全身疼痛,寒、熱風氣痛及氣短不語。 3、大椎為手、足三陽脈,共六脈與督脈之會穴。純陽脈主理外表,凡外感六淫之在於表者,皆能紓解。 4、各種神經症,有鎮靜作用。扁桃腺炎。體內寄生蟲;大椎穴是全身治療必用穴。 5、尿毒症,全身水腫,昏迷不醒時:先灸大椎、百會穴。使其神智恢復,嘔吐停止,再行對症治療。 6、流行性感冒,體溫熱度高達39°:針刺大椎穴一般在2小時候後熱度可降低,頭痛、嘔心nausea、鼻涕、鼻塞亦可消退,過6~15小時可以恢復正常。 「治療」:少數在2~4小時又出現,頭痛、咳嗽、食慾不振時。但是如同時,針刺足三里、合谷、內關,則這些不適的病情亦可治癒。 7、感冒壯熱。局部性疼痛:用梅花針,在大椎穴周圍,輕微刺激點刺。 8、小而中暑、厥背反張、神昏不語、四肢厥冷:針灸大椎、中脘、氣海。有立甦醒之效。 9、高血壓hepertension:治療分兩組。 「治療」1:針灸百會、通天、後頂、絡卻、大椎。 「治療」2:針灸合谷、足三里。以上兩組穴位輪流使用。 『方法』1:用豪針以切指法進針,沿皮向後斜刺,百會、通天、後頂各3分,絡卻沿皮刺4分,大椎直刺8分。 『方法』2:第二組,足三里、合谷直刺1吋,留針20分鐘,其他均用雀啄術,每兩天針一次。 10、肺炎治療法:以針、灸,相互配合使用。 「主穴」:大椎、陶道、風門、肺俞、尺澤。 「次穴」:合谷、列缺、太淵。 「助穴」:膏盲、豐隆、曲池、手三里、委中。 該症視病情輕重,而決定次數。 (3)間使穴。  間使 Chien1 Shi3 (p_5)手厥陰心包經脈 又名鬼路,十三鬼穴之一。手厥陰心包經脈之所行,為經穴屬金。 【部位】 大陵上3寸,既掌後3寸。 【主治】 1、 心肌炎myocarditis。 2、心臟內外膜炎endopericarditis。 3、咽喉炎angina。 4胃炎gastritis。 5、中風C.V.A.。 6、意病hysteria。 7、月經不調irregular menstruation。 8、子宮出血metrorhagia。 9、子宮內膜炎endometritis。 10、小兒搐搦infantile convulsion。 11、疳蟲、夜驚症eclampsia。 【取穴】 以手平伸,從腕橫紋直上3寸,當掌長肌腱,與橈骨腕屈肌腱之二筋之間。 【解剖】 在橈側屈腕肌和掌長肌腱之間,有屈指淺激;有前臂正中靜脈,正中動脈,深層前臂掌側骨間動脈;有前臂內側皮神經,下為正中神經,深曾有前臂側骨間神經。 【方法】 針4~6分,留針15~20分鐘。灸5~15分鐘,灸1~5壯。 【應用】 、1間使穴:是治療骨頭梗喉間之特效穴。如骨頭梗喉間,查間使穴附近較有反應之部位進針,其骨既吐出。 2、乾嘔不止,粥食湯藥皆吐;灸間使穴30分鐘。 3、脈厥沉絕不止,灸間使穴便通。此法神妙有效,有起死回生之功效。 4、三焦營衛之氣有餘時;有過於,此則脈至。不足時,不過於此則脈止。 5、汗為心液;陰虛生內熱而成到汗,間使穴治盜汗。 6、間使穴為心包絡之金穴;能通心肺,補心養血,滋陰清熱,所以具有益氣固表之功能。 7、凡瘧疾malaria宜在發做前一小時;針間使穴,大椎、後谿,並灸之,病無不癒;切務食生冷、腥膩之食物,半月之內。否則在發病。 8、子宮轉位、屈曲;用針間使穴、血海穴、三陰交再加按摩更有效。 9、五瘧疾malaria;針大杼、配間使穴。 10、卒狂mania;針間使、後谿、合谷穴。 11、邪癲癇insanity;針間使、配水溝穴。 12、小腹便閉dysuria;針間使、氣海、中極穴。 13、瘧疾malaria忽冷忽熱;針間使、支溝穴。 14、失音aphonia囁嚅(話說不出來);針間使、配天鼎穴。 (4)鳩尾穴。  鳩尾 chiu 1 wei 3 (cv_am_15)任脈 又名尾翳,膏之原,任脈之別,不宜針灸。 【部位】 崎骨下1寸。 【主治】 1、 心絞痛angina pectoris 2、 支氣管炎bronchitis 3、 喘息panting 4、 扁桃腺炎tonsilitis 5、 癲癇epilepsy 6、 狂病(憤怒暴發)frenzy 【取穴】 仰臥,頭部放低,將腰臀部墊高,從岐骨下1寸取之,當巨闕穴上行1寸處。 【解剖】 動脈、靜脈及神經分部同中脘穴;內部肝左葉。 【方法】 針4分。灸效果不佳。 【應用】 1、 係其骨垂下,形象鳩尾而得名。 2、 胃酸過多者,鳩尾穴有壓痛點。 3、 古來認鳩尾穴,為心窩內臟胃腑,咸不宜針灸。 4、 外台秘笈;宜針不宜灸。銅人;主禁灸。明堂;主灸3壯。 5、 素註;不可刺灸。針灸說;主灸5壯。一般公認;非不得已時切妄刺針。 6、 主禁灸者;灸之令人少心力。主禁針者;非大高手勿針刺。 7、 因為針之取氣多,令人夭折。而灸壯多,則令人健忘。 8、 鳩尾穴近橫膈膜,針之恐傷及膈膜。 9、 需要行針時,定用木床一端墊高,一端放低,兩端相差約尺許。置頭部於低端,兩手夾住頭部向上伸直,兩足亦伸直。 10、 醫者;用手指切定穴位,針尖向下斜刺。 (5)百會穴。  脫肛積熱病難講,灸百會神闕長強。 肛門四週下妙針,加服提肛散理想。 頭暈多屬肝火沖,昏旋眼花嘔逆攻。 百會 Pai 3 Hui 4 (gv_pm_20) 督脈 又名三陽五會、嶺上、天滿、泥丸宮。手、足三陽脈與督脈之會穴。 【部位】 當頭之正中。 【主治】 1、頭痛眩暈headache dizziness 。 2、中風apoplexy。 3、神經衰弱neurasthenia。 4、腦貧血cerebral anemia。 5、鼻孔閉塞nasal obstruction。 6、脫肛prolpase of the anus。 7、百日咳pertussis 。 8、痔瘡hemorrhoids。 9、小兒癲癇。 【取穴】 正坐,從兩耳尖直上,當頭之正中,稍後容豆許,之陷凹中取之。 【解剖】 在帽狀腱膜中,左右常有頂孔;有左右顳淺動脈、靜脈及左右枕動脈、靜脈吻合網,深層常有導血管;佈有枕大神經分支。 【方法】 針2~3分,常用放血法。灸10~20分鐘,灸3~5狀。 【診斷】: 精神病。腦病。高血壓:以百會穴為要穴。以上諸病,百會穴有壓痛點及凹陷形狀。 【應用】 1、頭為諸陽之會,而百會;為諸陽之首穴,真陰亦聚於百會,蓋諸陰之脈,皆不上頭,唯有足厥陰肝脈走上頭頂,於百會,道家與醫家謂之陽中場陰。 2、陽以提為主,百會為手、足三陽之會穴,宜補多、瀉少,以提升陽氣。 3、小便淋閉不出:灸治百會特效。因上竅不開,則下竅不出。其理甚明。灸百會提其氣,是開上竅之法。 4、神經痛的神經衰弱症:灸治百會穴,亦可鎮靜中樞神經。與督脈會。 5、腦貧血:1、手三里。2、百會穴。通常灸治一次既愈。 6、腦溢血apoplexy(中風;人處於昏迷狀態,第一時間急救法): 【治療】:針刺百會穴放血。為特效法。 7、預防及治療中風apoplexy高血壓;(半身不遂Hemiplegia,語言障礙。) 【治療】:針百會。曲鬢。肩井。曲池。風市。足三里。懸鐘(絕骨)。 8、高血壓性,半身不遂,症狀手足癱瘓,口眼歪斜,面色紅赤,口角流涎,言語塞澀,六脈大而有力者。 【治療】: 主穴: 1百會。2人中。3湧泉。4豐隆。5人迎。6肩隅。7曲池。為主穴。 配穴:1合谷。2環跳。3風市。4陽陵泉。5足三里。6懸鐘。 【方法】 用#30毫針百會3分。針人中3分。 a、再針健側,湧泉0.8~1寸。針豐隆0.8~1寸。針人迎3~5分。 針肩隅1.5寸。針曲池1.5寸。針合谷1寸。針環跳2寸。針風市1寸。針陽陵泉1寸。針足三里1寸。針懸鐘5分。針豐隆用瀉法,其他穴位用平補平瀉,留針30分鐘。起針後。 b、再刺患側穴位,用補法,留針15分鐘,每日針一次,輕者10次,重者20次可全癒。 9、腦膜炎Meningitis: 【治療】 針1百會。2風府。3大椎。4陶道。5天柱。6(針灸或點刺均用)7十宣放血。 10、頭頸部僵硬不能回轉:【治療】 1針百會。2風府。3承漿。4天柱。5大杼。隔日分批輪流實用,6委中放血。 11、後頭痛occipital headache:【治療】 灸1百會。2針風府。3風池。4天柱,點、刺同時有效。 12、卒暴中風、亦治痙病:針1百會。2?會。有清熱醒腦之功效。 13、吊縊死: 1百會。2水溝。3天窗。4大椎。5足三里。6湧泉。 14、溺水死: 1百會。2中脘。3水分。4神闕。5關元。6會陰。7天樞。8足三里。9大巨。10大墩。11隱白。 (6)豐隆穴。  豐隆 feng 1 lung 2 (s_40)足陽明胃經脈 足陽明胃經絡穴,別走足太陰脾經。 【部位】 在外踝骨上8寸,去本脛骨約0.8寸,與下巨虛穴相並,水平微上些。 【主治】 1、 下肢肢神經痙攣及麻痺。 2、 頭痛headache。 3、 便秘constipation。 4、 尿閉retention of urine。 5、 意病hysteria。 6、 胸腔內之疾病。 【取穴】 正坐垂足,當外踝骨上8寸取之。 【解剖】 在伸指長肌外側和腓骨短肌之間;有脛前動脈分支;正當腓淺神經處。 【方法】 針1~2寸。灸20~30分鐘,灸3~7狀。 【應用】 1、 豐隆穴有溝通脾與胃之功用;「治療」:哮喘症及痰症肢特效。可清胃熱、滌痰濁、化濕降逆。 2、 高血壓hepertension及腦溢血cerebral congestion;刺百會、豐隆、飛揚穴,出血少許有神效。 3、 通大便;豐隆穴、配陽陵泉。加灸神門穴,則相得益彰。豐隆為足陽明胃經絡穴,別走足太陰脾經,性通降,從足陽明胃經下行,而陽陵泉性亦沉降,斜針可達足三里,從木以疏土,有承氣之功,無承氣之峻。 4、 治哮喘aasthma;豐隆配天突穴 5、 胃部氣漲;豐隆配內關穴。 (二)保健示意圖:   你可能會有興趣的文章:

限會員,要發表迴響,請先登入 |