*

金門古寧頭大捷中的「金門之熊」~M5A1型戰車

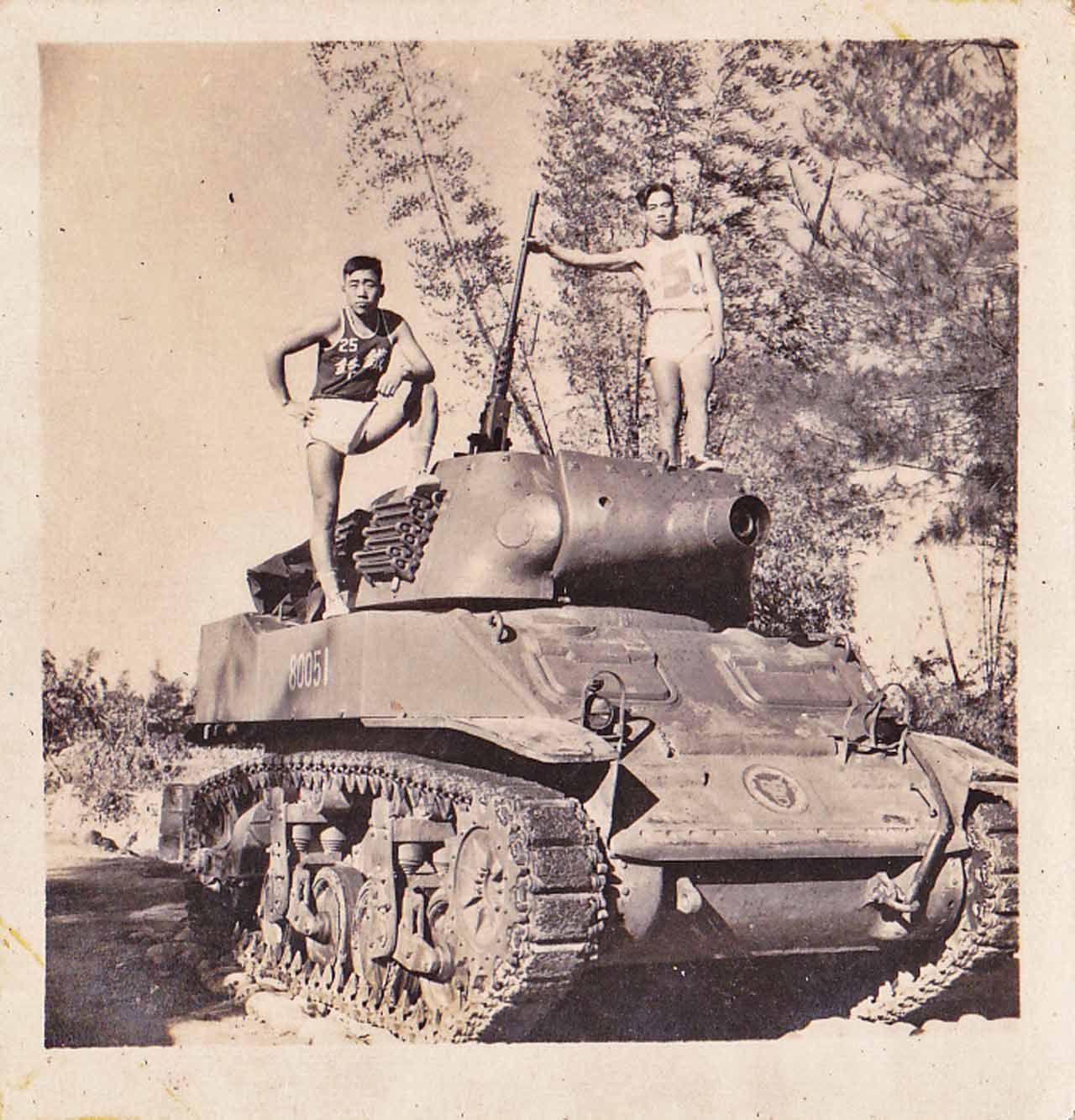

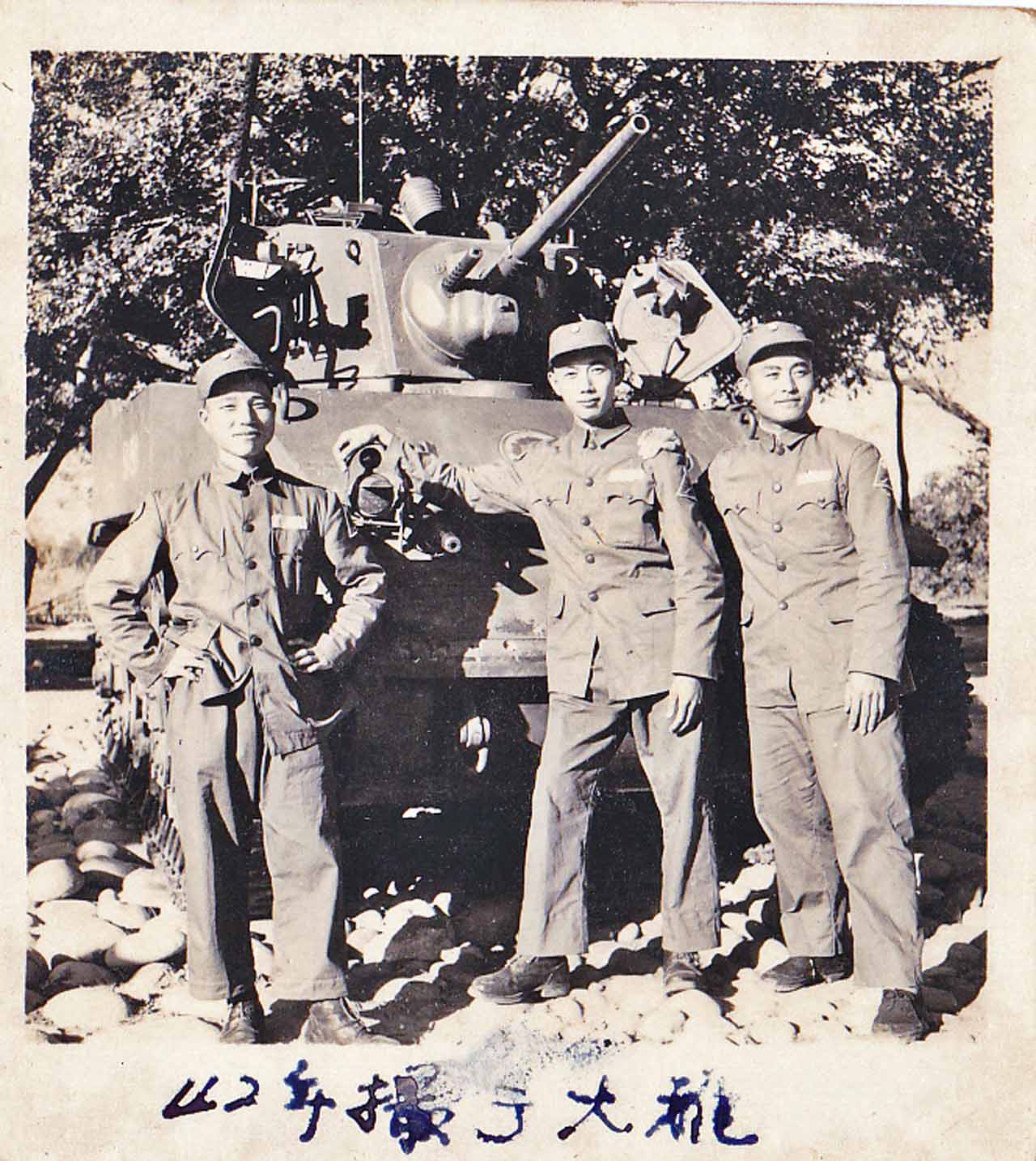

2016年4月29日旅居丹麥亦為榮眷的周賢君女士來黃復興黨部接洽撰述抗戰老兵與戡亂內戰時期在台老兵事蹟之時,提供了她父親在戰車部隊時的五張戰車營照片,其中二連一排合照與十人在戰車前合影是拍攝於民國三十八年八月十二日,照片內後方教室為台中高工。

沒幾天第一連及第三連移師金門,後來爆發古寧頭戰役,這批戰車在捍衛金門上起了很大的作用。

細說「金門古寧頭大捷」始末

~寫於2014.10.24

陳宗嶽

壹、前言

2014年10月27日,適值金門古寧頭大捷65週年,在台海兩岸關係日趨和緩、和平已成為兩岸人民共同期望的此刻,紀念「金門古寧頭大捷」,除了緬懷先烈,以生命為捍衛中華民國、屏障台澎金馬的壯烈事蹟;也期勉國軍,繼志承烈,秉持捨我其誰的精神,誓死保衛中華民國。同時,提醒國人「忘戰必危」,惟有維持堅實的國防武力,才能有效的維護和平。

貳、戰前情勢

一、國軍

民國卅八年一月廿一日, 蔣公下野,續以中國國民黨總裁的身份主導東南沿海的軍事調度;四月廿日國共和平談判破局,隔日共軍渡過長江進犯南京;五月十二日共軍進犯上海,五月廿二日湯恩伯轉進舟山;六月十三日,閻錫山就任行政院長兼國防部長;七月上旬共軍進犯福建,七月十八日閻錫山院長任命主持台灣局勢的陳誠上將擔任東南軍政長官,下轄蘇、浙、閩、台以及海南等地區之國軍,並以湯恩伯代理福州綏靖公署主任,負責指揮以金、廈兩島為核心的閩南防務。

卅八年六月中旬,廈門要塞司令部成立金門要塞總台,新增從上海吳淞要塞撤下來的十門五七公厘戰防炮與十具探照燈擔任防務,同時開始在島上構築工事敷設通信線路,隨後又增加了廿門二五公厘機關炮。

卅八年八月起,隨著福建戰況的發展,國軍開始逐漸增強金門防禦,國軍第二十二兵團進駐金門,其中兵團部、第二十五軍軍部(軍長沈向奎)及第四十五師(空軍警衛旅所編成,福建保安團隊補充,約六千人)守大金門,第五軍軍部(軍長李運成)和第二○○師(約一千九百人)、一六六師(不足千人)守小金門,第四十師守大嶝島。

九月三日,配屬第二十二兵團第二十五軍的青年軍第二○一師師部及第六○一、六○二團(第六○三團調往福建馬尾)、戰車第三團第一營(欠第二連)陸續進駐金門。其中第二○一師雖然只有兩個團,但甫自高雄鳳山完成新軍訓練,員額裝備較第二十二兵團部隊充實。九月中旬第五軍(欠第一六六師)歸還第二十二兵團建制,擔任小金門防務。

當時大金門人口約三萬五千人,所產小麥、大豆、花生、紅薯等雜糧,僅可供島上八個月之食用。蔬菜甚為缺乏,除少數防風林外,幾無森林,木材徵購困難,燃料奇缺。島上村落稀疏,無大規模之公共場所可供利用,飲水均賴井水,昔果山一帶,掘井不易,取水極為困難。地緣上,東距廈門

東南軍政長官陳誠在漳州失守,金門守軍戰力不足的情況下,派副長官羅卓英銜命親往汕頭,洽廣東作戰序列的胡璉第十二兵團增援金門。十月十日、十四日第十八軍(軍長高魁元)第十一師、第一一八師及第十二兵團部先行抵達。

第二十二兵團李良榮司令官因應新形勢調整部署,區分金門島為金東、金西兩大守備區,以瓊林至沙頭(今天的尚義)一線為分界線:第十八軍(欠一一八師)配屬第二十五軍之第四十五師,擔任金門島東半部之守備;第二十五軍(欠第四十五師)配屬第二0一師,擔任西半部之守備;第一一八師(李樹蘭)欠三五三團(團長楊謇田,另配屬第二0一師爲預備隊)爲預備隊;其餘還有戰車營之一、三連,砲兵一連、重迫擊砲一連、工兵一營等部隊。

十月十五日廣州失守,第十二兵團撥歸東南軍政長官公署統轄,陳誠隨即命令該兵團開赴舟山,兵團以第六十七軍劉廉一部為第一船團,第十九軍劉雲瀚部為第二船團。十月十七日廈門失守,時任東南軍政副長官、福建省主席的湯恩伯移防金門。十月十九日,第二船團的第十九軍(轄第十三、十四、十八師)奉東南軍政長官公署命改駛金門,廿二日晚抵達金門,因接駁效率不彰,直到廿四日晚才將部隊一半接運上岸。

十月廿四日早上,第二十二兵團司令李良榮中將(黃埔一期, 國父閱兵時曾至排尾拍拍他的肩膀稱「好小子」)在金門召開軍事會議,第二十五軍沈向奎軍長及第四十五師、第二0一師、第一一八師等團長以上及特種部隊參加,湯恩伯上將親臨列席,會中依據氣候與情報,判斷共軍即將對金門發起進攻。湯恩伯更指出:共軍不攻則已,若攻必定會在東一點紅、西一點紅(西勝山)之間,寬近五千公尺,深有五、

二、共軍

共軍第三野戰軍第十兵團司令葉飛在發動一連串的福州、平潭、漳廈戰役之後,積極徵集船隻準備進犯金門,只是船隻數量一直不足,迫使其進犯日期一再延後。其間,共軍第三野戰軍自渡過長江之後,戰事順利,因而在其計畫攻金的部隊裡,形成「視拿下金門島如探囊取物一般」的驕縱心態,因而忽視搭載船隻不足的問題,甚至對胡璉兵團第十八軍第十一師之主力已經進駐金門的情報表示懷疑。

共軍廿八軍副軍長蕭峰少將十月十三日建議其上級:以六個團的兵力一次登陸攻金,後因運輸船隻不足,改以八十二師二四四、二四五、二四六三個團並指揮八十四師二五一團、八十五師二五三團及八十七師二五九團共六個團的兵力,分兩個梯隊進攻大金門島;得手後,再以八十五師另外兩個團攻擊小金門島。其中八十二師二四四團、八十四師二五一團、八十五師二五三團為第一梯隊,八十二師的二四五、二四六團與八十七師二五九團為第二梯隊,卅一軍九十二師為預備隊,三天解決戰鬥。

十月廿二日,共軍開始在一水之隔的廈門等地調集部隊,為了趕在胡璉兵團進駐金門之前的空窗期發動攻擊,遂在廿四日夜晚九時卅分發起攻擊,指揮官廿八軍副軍長蕭峰少將當時推測戰況會有三種情況:

1、按其構想先殲西半部,再攻太武山,廿六日攻下金門。

2、國軍若有增兵就不好打了。

3、最壞的情況是-共軍登陸後胡璉兵團也登陸,國軍在空軍的掩護下,共軍在付出四、五千人傷亡後,仍會攻下金門。

叁、作戰經過

十月廿四日晚上九時卅分,共軍第廿八軍所屬第八十二師二四四團與二四六團三營、第八十四師二五一團,第廿九軍所屬第八十五師二五三團共三個團約萬餘人編成的第一梯隊,分別在澳頭、大嶝、蓮河搭乘二十艘機帆木船、四艘LCM登陸艇及其他各種船隻共三百餘艘,其中廿噸左右的大型漕運帆前端擺滿沙包可乘半個連的兵力,小型的舢舨能搭一個班,部分水性較佳者以二根竹筒搭架機槍三人成組泅水而行,趁著夜黑潮高之際,向金門突襲登陸。

由於徵集來的船伕,有的來自福州、泉州,對金門海域不熟,加上三、四級強勁的東北季風影響,將共軍的船隊西吹到壠口、安岐至古寧頭一帶的海岸,等到天明船靠岸時,才發現即將登陸的地點大不同於原先計畫,但是攻擊態勢已成,只好先強行登陸,再且戰且集結。

依據二0一師鄭果師長的追述,二十五日淩晨一時許,駐守古寧頭突擊排排長卞立中中尉,查哨到第五連與第六連的交接處,誤觸地雷,轟然一聲巨響,驚醒守軍官兵,以爲共軍來襲,六0一團迅速進入陣地,全面戒備;同時間,在海口邊的六0二團第二營第五連巡哨班兵龔尚賢等,發現共軍突擊營士兵正在泅渡上岸,迅速依該營徐述營長先前規定的暗號~對空鳴槍三響,開啟了金門戰役的序幕!

二十五日一時卅分,共軍以八十門一0五公厘榴彈炮和七十五公厘山炮隔海發動掩護射擊;一時四十分,共軍二四四團開始在壠口、后沙、觀音亭山、林厝、安岐一帶搶灘;二時十分,共軍炮兵開始從大嶝、小嶝向金門北岸的官澳、西園、觀音亭山、古寧頭等地猛烈射擊。

駐守古寧頭海岸的第二0一師,立即進入陣地反擊,初期在戰三連第一排三輛滯留海灘的美製M

廿五日凌晨三時,我海軍LST-210中榮艦、二0二及南安炮艇,在中榮艦長馬焱衡中校的指揮下,駛入古寧頭西北海面的烏沙水道,以砲火協擊陸續到達之舟波與聚集灘頭的共軍。另楚觀、聯錚、淮安、二0三、十五、十六各艦艇,在楚觀艦長的指揮下,佈防於大小金門間之海域,防衛金門西側與後方之安全。

廿五日凌晨四時,敵我雙方仍對峙於西山、湖南、安岐等地,其間共軍二四四團一度佔領雙乳山,天亮後遭國軍裝甲部隊反擊敗退。

廿五日八時卅分,第十九軍第十八師五十四團(團長文立徽)、第十四師四十一團(團長廖先鴻)搭運輸船抵達料羅灣,因浪高風大小船無法卸載,作戰中的中榮艦趕來駁運搶灘登陸,五十四團於當天下午三時登島參戰,四十一團到晚上才登陸,因為這兩團新銳部隊的適時增援,加速改變整個戰局。另外,十三師卅八團登島更晚,上岸時戰鬥已近結束;五十三團則馳往小金門島增強防禦力量。

廿五日凌晨四時卅分,駐紮在水頭的湯恩伯上將,在判明共軍主力部隊後,立即授權預備隊第十八軍軍長高魁元統一指揮第一一八師、戰車營及甫於料羅灣下卸的第十九軍所屬第十四師(師長羅錫疇,欠一個團)、第十八師(師長尹俊,欠一個團調防小金門)編成機動打擊部隊,分為北、中、南三路攻擊共軍,收復安岐、埔頭;另以下船未久之第十八師五十二團(團長孫竹筠)沿海灘橫截共軍,轟擊因為不熟悉潮汐漲退而擱淺在沙灘上的共軍船隻,阻止共軍脫逃及返航增援,天亮後三百多艘共軍船隻無一返回。十一時四十分,共軍二五一團團長劉天祥向共軍軍部報告:所乘木船全部都被焚毀。至此,國軍贏得此一戰役的結局已定。

廿五日八時起,空軍第一大隊大舉出動,一部分飛機對大陸蓮河、陽塘、圍頭等地進行轟炸,另一部分飛機則在金門島上空為地面部隊提供空中支援,當天空軍司令周至柔親自乘座機飛臨金門上空觀察戰況。

廿五日上午,配合第一一八師作戰的戰一連胡克華連長,奉命由壠口順著「東、西一點紅」海灘往古寧頭方向作威力掃蕩,到達壠口西山時看見戰三連第一排楊展排長的拋錨戰車,戰車四周有許多步兵,插著紅旗,因為共軍與國軍的軍服顔色相近,當下誤以為戰車周圍是共軍,就以機槍掃射,四周步兵高舉紅旗左右揮動高叫自己人不要打,待停止掃射時,整個師部警衛連已去了三分之二,這是本次戰役最令人遺憾的誤擊事件。

二十五日中午,在湖尾登陸的共軍二五三團,原先佔領了觀音山和湖尾高地,被迫撤退;共軍二五一團衝出包圍,前進到古寧頭,固守林厝,被國軍第十四師和第一一八師強力反攻,第十四師四十二團團長李光前陣亡,負責反攻古寧頭的第十四師傷亡慘重。

到了廿五日黃昏,共軍登陸部隊已折損半數以上,當時從無線電傳回共軍廈門總部的消息:二四四團僅剩七百餘人,二五一團剩一千二百餘人,二五三團剩的人數較多,但彈藥十分缺乏。

十月廿六日淩晨三時,共軍全力徵集船隻後,利用夜暗,由共軍第二十八軍第八十二師二四六團團長孫玉秀率該團一營二連和兩個機炮排,以及從全團抽調的三十多名戰鬥骨幹共三百多人,以及第二十九軍第八十七師二五九團三營的二百多名戰鬥骨幹(因風向實際登島僅一百多人)前來增援。二四六團在湖尾登陸,二五九團在古寧頭登陸。二四六團的兩個連,天亮時突破包圍,在古寧頭和據守該地的共軍會合。

同日,我海軍第二艦隊司令黎玉璽將軍率DE-22太平軍艦進入古寧頭以北海面,向大嶝、澳頭等共軍陣地砲擊,防止共軍再進行增援。

廿六日清晨六時三十分,第十八軍高魁元軍長指揮反擊,第一一八師從浦頭以北海岸線向林厝攻擊,因為共軍據永久工事還擊,至使林厝戰況激烈。九時許,我空軍出動P-47、P-51等各型戰機從空中轟炸敵軍陣地,並破壞其後方交通與海上運輸。共軍則採取巷戰,雙方戰況慘烈。

廿六日十一時,早在廿四日晚即自基隆搭民裕輪赴金門履任福建省主席並接替金門防務的第十二兵團司令胡璉中將,與同行的東南軍政長官公署副長官羅卓英,雖在廿五日黃昏已抵達金門料羅灣,卻因風大浪高一直無法接駁靠岸,至此時才抵達戰場接手十二兵團的指揮。十一時卅分蔣經國先生銜 蔣公之命搭機抵金到達湖南高地,慰勉參戰官兵。十二時國軍攻下林厝,十五時拿下南山。

此時國軍已掌控情勢,勝券在握,三五二團(團長唐俊賢)於十五時攻入北山,第一一八師師長李樹蘭以三五三團(團長楊書田)接替三五二團,偕同戰車繼續攻擊任務。午夜時分,共軍彈盡糧絕,突圍到海邊,一千三百餘人困在古寧頭以北斷崖下沙灘。

廿七日淩晨三時,共軍第廿九軍八十七師二五九團一營二連約三十餘人,在營教導員李風池率領下乘一艘汽艇自古寧頭北側海岸登陸,意圖接傷患後撤,結果上船的人太多,又逢低潮,船隻擱淺動彈不得,天亮後全數被國軍所俘。

廿七日清晨,國軍猛攻古寧頭以北斷崖下沙灘共軍,擊斃四百餘人,其餘投降。上午十時,古寧頭戰役正式結束,前後歷經五十六小時激戰,史稱「金門古寧頭大捷」。下午,東南軍政長官陳誠飛臨金門,親至戰地視察。不久孫立人將軍亦率數十名中外記者至戰地採訪,意在宣揚臺灣新訓部隊(二0一師)之威武,使彼確信新軍可保衛臺灣並進而光復大陸。

戰鬥一直到廿八日才逐漸平息,零星戰鬥則持續更長。

十二月一日,胡璉的第十二兵團奉命就地改為「金門防衛司令部」。

肆、戰役傷亡

一、共軍部份

1、參戰共軍

共軍第三野戰軍第十兵團負責進攻金門之部隊是二十八軍的八十二師、八十四師(八十三師留守福州),和臨時調歸二十八軍指揮的二十九軍八十五師與八十七師,共計三萬餘人。

實際參與作戰的有廿八軍所屬八十二師二四四團與二四六團三營,八十四師二五一團,廿九軍所屬八十五師二五三團等三個團一個營,編成一萬餘人的第一梯隊;共軍第八十二師二四六團一營二連及兩個機炮排的三百多人和共軍第八十七師二五九團三營的二百餘人(因風向折回一艘船,實際登陸只有一百多人),編成的第二梯隊。共軍二五九團一營二連的三十餘人,係為接應傷患撤退編成的第三梯隊。總人數依照中共國防大學徐焰所著︽金門之戰︾中敘述:共軍損失兩批登島部隊三個團另四個連,總共九千零八十六人,其中共軍八千七百三十六人,船工民夫三百五十人。但是,民國四十六年國防部史政處編印之︽金門戰役︾一書,記載共軍傷亡七千六百五十九人,被俘七千三百四十一人,合計有一萬五千人。

2、傷亡人數

共軍除因為登陸時即遭砲火反擊而葬身海底者難以計數之外,登陸後連同被殲滅者約一萬餘眾,遭俘獲及投降者計七千三百六十四人。其中:二○一師俘虜一千四百九十五人,一一八師俘虜三千二百零四人,十一師俘虜七百三十五人,十八師俘虜九百九十五人,十四師俘虜九百三十五人,包括:二四四團團長刑永生、參謀長朱斐然、政治處主任孫樹亮(一九五0年釋回大陸);二五一團團長劉天祥、政委田志春、副團長馬紹堂(一九五0年釋回大陸);二五三團參謀長王劍秋等及營長六人、連長五人、指戰員一人,分別被送至台中干城營房、綠島新生營實施「新生訓練」。只是中共自己宣稱:其登陸部隊大部犧牲,倖存投降者僅三千九百餘人。另︽中華民國三十八年年鑑︾記載:民國三十八年十月三十一日,匪軍俘虜三千七百一十九人,由啟興、海黔兩輪運抵基隆,包括營長六人、連長五人、指導員一人。

另外,共軍二五三團團長徐博,自十月廿六日晚突破重圍後進入東部山區,在山洞裡潛藏了一百多天,後因北太武山的村民抱怨:他種的紅薯常常在夜晚被部隊偷吃,經查附近部隊無此事,研判可能是藏匿共軍所為,在發動一個師的兵力進行搜山後,才將長髮長鬚、形同野人的徐博搜出。

中共空軍副政委劉亞洲中將(現已升上將,習近平總書記的軍事智囊),二00四年在「金門戰役檢討」中稱:在金門古寧頭大捷中被俘虜的共軍有四千餘人,其中三千人在一九五二年被我以漁船分批遣返大陸。中共對這批被遣返的被俘共軍採取「一律開除黨籍、軍籍,遣返老家種地」的處置,其中還有一部份人被定為叛徒而判刑。十四年後這些人在文化大革命中,再度遭受嚴厲批判,縱使是農民也不能倖免,因此他們自嘲:「苦戰三天、受苦三十年。」直到一九八三年,中共為這批被俘共軍實施了恢復政策:補發錢物、恢復黨籍、按復員處理軍籍問題,只是許多人因為挨餓、生病、批鬥、年邁早已過世,倖活者也都年過七旬、垂垂老矣,堪稱是「最長期的戰爭受害者」。

二、國軍部份

1、參戰陸軍

金門總司令湯恩伯上將,率領第十二兵團、第二十二兵團及戰車營(廿二輛戰車),總兵力近四萬餘人,其中不包括第五軍(軍長李運成),下轄第一六六師(師長葉會西,約一千一百人)、第二00師(師長麻心全,約一千人)、第十八師五十三團,駐防小金門、大膽島、二膽島的五千多人部隊。

第二十二兵團(司令官李良榮),擔任金門防衛,兵力約二萬人,下轄第二十五軍(軍長沈向奎)、第五軍(軍長李運成);其中第二十五軍下轄第四十師(師長範麟,機場警衛部隊編成,欠一一八團)、第四十五師(師長勞聲寰,機場警衛部隊編成,約四千五百人)、第二0一師(師長鄭果,下轄六0一團,團長雷開瑄;六0二團,團長傅伊仁;五千多人)。

第十二兵團(司令官胡璉),擔任金門防衛與增援,兵力約二萬人,下轄第十八軍(軍長高魁元,兵力一萬多人)與第十九軍(軍長劉雲瀚,一萬多人)。第十八軍下轄第十一師(師長劉鼎漢,欠一個團)、第四十三師(師長鮑步超)、第一一八師(師長李樹蘭);第十九軍下轄第十三師(師長吳垂昆)、第十四師(師長羅錫疇,欠一個團)、第十八師(師長尹俊,欠一個團)。

綜觀金門守軍,如胡璉將軍所述:番號雖多,但兵員均屬不足,平均僅及編制的百分之六十,第十八、

2、傷亡人數

戰役中受傷的國軍人數為一千九百八十二人,死亡及失蹤的人數為一千二百六十七人;也有研究認為傷亡人數達五、六千人之數。陣亡最高職務的是第十九軍十四師四十二團代團長李光前中校,後追贈上校。

伍、戰勝原因

一、共軍全軍輕敵

共軍第十兵團司令員葉飛,卅八年十月在泉州召開的兵團作戰會議上,誇言「此役必勝!」在老虎洞宴請廈門地方領導時以筷指著菜餚說:「金門就是這盤中的一塊肉,想什麼時候夾就什麼時候夾,跑不了。」十月廿日前後,共軍第二十八軍向兵團呈報的攻打金門作戰計畫,葉飛因處理地方事務太忙,竟沒有看過一遍,遑論研究、修改,便批准。

實際負責攻金作戰的共軍總指揮-二十八軍副軍長蕭鋒,卻比葉飛還輕敵。葉飛是在戰略上輕視敵人,蕭鋒則是在戰略上和戰術上都輕敵。其對攻擊部隊的編組:第一梯隊的三個團隸屬三個不同的師(主攻團二四四團屬八十二師、助攻團二五一團屬八十四師、二五三團屬八十五師),依照中共空軍副政委劉亞洲後來的調查,如此編組的目的,竟是要讓各部隊都能雨露均霑的分得好處。

戰後蕭鋒自我檢討亦說:「我也有輕敵思想,明明知道敵人已增兵對我不利,但總認為只要有兩個梯隊上島,大家加倍努力作戰,無非多犧牲一些人,多打幾天,最後還是可以打贏的,絲毫沒有想到第一梯隊船一條也回不來,後果會那樣慘重!」

擔任主攻的共軍二四四團團長兼政委邢永生,在給妻子的信中說:「三天,只用三天,我一定回來!」二四四團的作戰計畫中有一則命令:每人攜帶熟給養三餐,準備苦戰一天。助攻團則準備在金門縣城吃中午飯。

時任共軍華東軍區司令員的陳毅,在五十年代初期批判「高饒反黨集團」時說:「為了給解放臺灣打下基礎,黨中央決定首先解決金門,當時我與饒漱石對如何解放金門發生歧見,饒漱石輕敵的認為~我軍一登陸,金門就會不戰而降,派一、兩個師進攻,金門問題就能解決。」顯示中共華東野戰軍也被輕敵情緒所籠罩。

共軍在戰後的檢討中自我反省:攻金作戰,早打三天,晚打三天,都可能不會是現在這樣的結局。早打,胡璉兵團未到;晚打,胡璉兵團到了,態勢自然改變。共軍偏偏選在國軍最強的時候-二十二兵團未走,十二兵團已到(共軍托大誤判情報);結果,共軍愈打愈少,國軍愈打愈多,共軍戰敗,已屬必然之事了。

共軍在攻金遭到敗績後,先怨潮汐,再怨船少,其實共軍無論是在天氣、潮汐、敵情、登陸企圖、兵力優勢、海空火力支援、運輸船艦等七個面向,無一勝算,簡言之,就是輕敵準備不周所致,一如中共空軍副政委劉亞洲中將在「金門戰役檢討」中所述:攻金前,一名團長甚至說:「誰在海裏放了這麼多鹽,那麼鹹!」攻金戰敗後,一名縣委書記說:福建省這麼大,我看籌一千條船也能籌到。一名船工也說:什麼沒船?我住的那灣子裏就有一百多條。

十月廿九日,毛澤東以中央軍委名義致電各野戰軍和各大軍區:第十兵團葉陳及福建省委,你們以三個團登陸金門島,與敵三個軍激戰兩晝夜,後援不繼,致全部壯烈犧牲,甚為痛惜。查此次損失,為解放戰爭以來之最大者。其主要原因,為輕敵與急躁所致。除希將此次經驗教訓深加檢討外,請即轉告各兵團及各軍負責同志引起嚴重注意。各級領導幹部中主要是軍以上領導幹部,容易發生輕敵思想及急躁情緒,必須以金門島事件引為深戒。

證諸以上,誠如胡璉將軍所檢討:共軍驕滿已極,不特一個船團,一點登陸,一萬餘人竟無一個統一指揮官(蕭鋒的說法:二四四團團長邢永生因船隻不足,要求將八十二師師長鐘賢文和政委王若傑的指揮船拿去載運戰鬥部隊,鐘賢文認為歷來作戰師指揮部都是隨第二梯隊行動,只不過晚幾個小時上島,便讓出了船。)戰爭結束後,我以為必可俘得一、二師長,結果僅得隸屬不同軍、師之五個團長。所以當其帆船被毀,不能回載增援部隊時,彼岸共軍雖多,唯有目睹登上此岸共軍之被殲,而望海興歎。

二、國軍存必死之決心

海島作戰,勝則滅敵,敗則被殲。戰前 蔣公打電話給李良榮司令,問他能否守住金門,李良榮答:「成功雖無把握,成仁確有決心。」同日,他召集全兵團團長以上幹部訓話:「金門島在軍事上是一死地,如不死裏求生,就會死無葬身之地。」他命令把海邊僅存的幾條輪船全部炸毀,並說:「從這一刻起,我們誰也無法到海上逃生。大家只有在金門島上與共軍拼啦!今日之戰,勝則生,敗則死。」廿五日晚,四十二團團長李光前赤膊率先衝鋒,高叫:「今晚是我們二十二兵團生死存亡關頭,天亮前我們如果不把敵人趕下海去,我們就要下海了!」

三、國軍火力較強

1、海、空軍全力支援

空軍第一大隊第一中隊及第八大隊,連續偵炸金門附近敵踞各島,除壓制彼岸共軍不能調集船隻,續行增援,並瞰制敵炮,使其無法射擊。計出動各型機二百三十九架次,擊毀敵卡車、木船、汽船、房屋、工事甚多。

海軍艦艇除了以砲火協擊陸續到達之舟波與聚集灘頭的共軍,另佈防安定我大、小金門間之海域,使我援軍源源而來,對我作有力之支持。太平軍艦則進入古寧頭以北海面,向大嶝、澳頭等共軍陣地砲擊,防止共軍再進行增援。

2、戰車營充分發揮威力

M

3、共軍無船可渡後援部隊

共軍第一波部隊登陸後船隻即告擱淺,遭我焚燬後,後續梯隊無法繼續登陸,已登陸的部隊,在國軍戰車及海、空軍構成的強大火力下,只有俯首投降。

陸、各方反應

一、胡璉將軍說:「古寧頭戰役的勝利既是軍事上的,也是政治上的,更是精神上的。」

二、東南軍政長官陳誠謂:「是共軍渡江以來碰到的第一個大釘子」。

三、代總統李宗仁自重慶致電陳誠申賀:「特急,臺北陳長官辭修兄:金門守軍奮勇應戰,予以重創,捷報傳來,人心振奮,吾兄督導有方,將士用命,至足佩慰。希即傳令嘉獎,查明有功將士,呈報國防部,分別獎賞,並盼再接再厲,晉建殊勳,無任企望,李宗仁。」

四、

五、

柒、戰後境遇

一、湯恩伯、李良榮、高魁元、胡璉獲肯定指揮有功

由於古寧頭戰役前夕,國軍更動金門地區最高指揮官,由胡璉出任兵團司令官及福建省主席,接管金門防務。但是古寧頭戰役開打後第二天,胡璉始抵達金門履新,因此金門保衛戰名義上的指揮官應該還是湯恩伯,湯恩伯一直到十月三十日才由金門飛回臺灣。實際上在調度指揮的是第二十二兵團司令李良榮中將與第十八軍長高魁元少將。一如軍事史學家王禹廷將軍在他所著《胡璉評傳》說﹕「金門戰役第一階段的最高長官是湯恩伯將軍,戰地指揮官是李良榮將軍,實際指揮作戰的是高魁元將軍。第二階段的指揮官是胡璉將軍。」

國防部評李良榮將軍在金門古寧頭戰役是「統一指揮,靈活運用兵力,而其清高風範與絕對服從之軍人本色,尤令人欽佩」。民國八十五年,在太武山東坡石壁為紀念李良榮將軍特樹立了一塊石碑,碑文如下:「李良榮將軍指揮金門大捷紀念 高風亮節 民國八十五年仲秋 林濟勒石」。李良榮將軍於戰事結束後返臺,續任國防部中將參議、光復大陸設計委員會委員、臺灣省臨時省議會第三屆議員,後至馬來西亞吉隆坡任馬來亞工礦公司董事長,大石水泥公司常務理事兼總經理,民國五十六年因車禍於馬來西亞過世,享年六十歲。

二、戰三團第一營獲贈「金門之熊」稱號

十一月五日,第十二兵團司令官胡璉,在主持慶祝大會上宣布:贈予戰三團第一營「金門之熊」的稱號,以表彰曾參與十二兵團在雙堆集與金門兩次合作戡亂的裝甲兵弟兄,並頒發「金門之熊」杏黃色榮譽錦旗一面。

三、二0一師獲評為「古寧頭戰役戰功第一的部隊」

守第一線、重創共軍的二0一師戰後回台整補,獲得 蔣中正總統頒授虎旗褒揚,同時被陸總部評為「古寧頭戰役戰功第一的部隊」。

四、高魁元將軍迭獲重任

第十八軍軍長高魁元一直晉升到陸軍總司令、參謀總長、國防部長。

五、共軍指揮官蕭鋒斯人獨憔悴

戰後,共軍指揮官蕭鋒少將雖自請處分,但在葉飛自應承負責之後,未被究責,只是一九五五年共軍授銜時,蕭鋒如同降階般的僅被授予大校軍銜。一九六一年,由毛澤東特批其晉升少將,自金門古寧頭戰役後蕭鋒再未帶過兵,離休前是共軍北京軍區裝甲兵副司令員,副軍級,與他在金門作戰時的職務一模一樣,「金門登陸戰敗」彷彿成了他永遠都無法割捨的沉重印記。

捌、影響

削弱共軍犯台信心 鞏固了復興基地

金門戰役規模並不大,只是一場師級規模的「共軍兩棲登陸」與「國軍反登陸作戰」的戰鬥,但其影響深遠,是共軍正式成立建制後損失最大的一次戰役,其結果不僅屏障了臺海安全,鞏固了臺澎復興基地,更有如中國歷史上的赤壁之戰,令台海兩岸對峙至今。

尤其,十月廿七日的金門古寧頭大捷,是中共十月一日宣布建立「中華人民共和國」以來的第一場大挫敗,不但國際視聽頃刻大變,亦使中共解放台灣的企圖嚴重受挫。緊接著三十九年三月,總統 蔣公復行視事,穩定了初遷台的政府中樞,並重新改造出發。

三十九年六月,韓戰爆發,中共公然介入,共黨赤焰的囂張蔓延,讓自由與集權的冷戰對峙態勢逐漸成形,自由世界以美國為首,重新評估中共對東亞的威脅並調整策略,台灣因位居東亞戰略要點,遂與美、日等國並肩,成為防衛共黨赤焰的一艘永不沉沒的防空母艦,隨後全心全力的開展各項現代化建設迄今。

玖、後記

古寧頭大捷確有日本籍顧問根本博

今(民國九十八)年九月三日,日籍作家門田隆到金門查訪古寧頭大捷仍在協助國軍作戰的日本中將根本博的資料時,宣稱:「根本博中將在日本戰敗後離開中國戰場,因感念 蔣介石以德報怨政策,且未將他列入戰犯審判,到時任福州綏靖公署代理主任湯恩伯麾下擔任作戰參謀,建議湯恩伯『將部隊撤退到舟山群島、一江山、大陳島和金門、馬祖,拉長與共軍的對峙空間。』」此一說法,可能是事實,但應該不是根本博的獨見,應該是當時許多人的共識。

查民國六十四年胡璉將軍所撰「泛述古寧頭之戰」一書,有如下記載:「(十月廿六日)黃昏入暮,各團合圍,殘匪遁入古寧頭村內。此際我始回顧,但見二十二兵團司令官李良榮將軍,二十五軍軍長沈向奎將軍、湯恩伯將軍的日本籍顧問根本博等,都在此處。」顯示:日籍顧問根本博確有參加金門古寧頭大捷。

至於,日籍作家門田隆宣稱的:民國卅八年十月,根本博到金門加入湯恩伯的一六六團,古寧頭戰役爆發時,國軍原欲以優勢海軍殲敵於海上,因為根本博主張:「讓共軍登陸金門,再利用美援的空軍炸毀共軍船隻,誘敵深入金門內陸進行巷戰,並開一缺口讓流竄的共軍直撲金門北海岸,再於灘頭全數殲滅。」的說法,印證事實,不僅是「事後諸葛」的片面之詞,更是與史實不符的自我溢美之詞,不足為信。

1樓. qqq@roc.roc.roc2019/08/20 08:43

1樓. qqq@roc.roc.roc2019/08/20 08:43兩岸ㄉ中國國軍ROCarmy合力鏟除台獨分裂主義份子漢奸,

救救我們2350萬台灣島內ㄉ繁體中國人吧