當時所指的瘋人院,是於民國二十三年設立的錫口養神院,光復後改為省立錫口療養院,後遷到外縣市。據說精神病院所以會設在原為南松山的五分埔內,係與松山慈祐宮有關。傳聞松山慈祐宮的位置,勘輿上稱為「鯉魚穴」,而松山街北濱基隆河、南與南港麗山里交界處的大尖山相對,大尖山依陰陽五行說法,有火山或火炎山之稱。因此,松山街有「水火既濟穴」之稱。

以前慈祐宮有三個埤池,面積從數十坪至數百坪不等,分布在今松山警察分局、松山警察分駐所等一帶。民初,三個埤先後填平,湊巧的是以後街上接二連三有人精神失常,大家都說是埤填了,水勢弱了,火勢強了,水火不能相濟的緣故。後來日人才在松山蓋了錫口精神病院,收容這些病患。

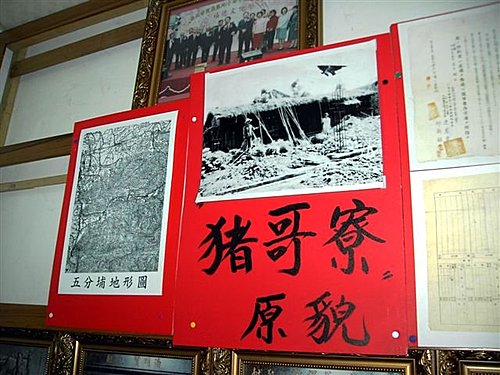

豬哥寮的來由,係因昔日松隆路與虎林街口有間土地公廟,專飼養種豬從事豬種交配〈又稱牽豬哥〉,該地也就被戲稱為豬哥寮了。

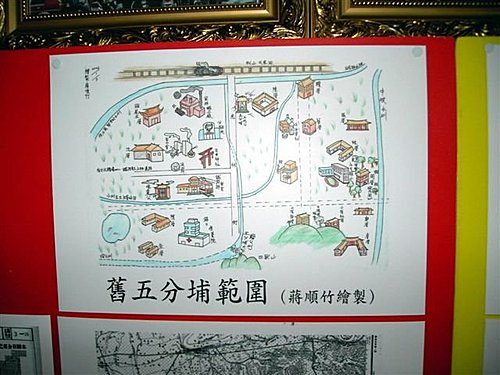

由於謀生不易,五分埔在清末日據初期時,還出了一位頗富名氣的詹姓「土匪」,當時日人眼中的「土匪」是抗日分子,但卻是臺灣人心目中的「英雄」人物。郭倉穀描述說:「當時詹姓『土匪』勢力範圍遠達南港、深坑、木柵、石碇、手下多達數百人,日人進臺北城後,他帶領鄉民起而反抗,日人為消滅他的勢力,故意將他的華麗大宅院燒燬,後來他成為『抗日英雄』,他的牌位目前擺在忠烈祠內!」農業不發達的五分埔,日據時的文風也不盛,全區內只有一所專供日人子弟讀書的松山小學校(錫口尋常小學),該校後改為雙葉小學,即今的興雅國小。

五分埔灰黯的命運,自光復後才開始逐漸扭轉。那時,因該地土質較差,故售價較緊臨的興雅庄便宜三分之一,國泰建設看其收購價錢低,未來發展潛力大,便積極在此買地建屋,帶動當地工商業的活絡。接著,自中南部北上謀生的人,都成群聚集在今五分埔永吉路周邊道路搭蓋臨時建築棲身,當時尤其以彰化幫的人數最多,其中又以芳苑、二林、溪湖人占大部分,這批外地人從擺攤賣雜貨餬口到共同從事成衣加工行業,經勤奮拚鬥下,現在的財富己超過本地人,且使永吉里、六藝里、常春里蔚為「成衣加工區」。

民國六十三、四年間,松山饒河街及八德路四段拓寬,不少商人遷到五分埔一帶營業,使該地更加繁榮;後來又有中華路違建戶、氣象局附近火災戶陸續遷建至此,使五分埔人丁更旺盛,虎林街每逢黃昏市場水洩不通的人潮,便是最佳的證明。近來,緊鄰信義計畫區的五分埔,隨著信義計畫逐步實施,目前地價己不斷攀高,不再是松山人昔日稱的「倒楣」地了。

豬哥寮的由來,係因昔日松隆路與虎林街口附近,專飼養種豬從事交配,該地也就被戲稱為豬哥寮。

昔日流傳「五分埔的人有夠衰,有瘋人院還有豬哥寮」的俚語,瘋人院是指民國二十三年設立的錫口養神院,光復後改為省立錫口療養院,民國五十四年改為市立療養院。

土地公掌管土地,五穀豐欠似乎全在他一念之間,所以民間祭祀甚勤,不論大街小巷,田頭田尾或荒郊野外,都有土地公的廟宇。而其主要的職守可分為以下六種:

〈一〉財神:民間供奉的土地公,狀若財神爺,手持金元寶,是財富的象徵。一般商家都於初二、十六祭祀土地公,以祈財源廣進,生意興隆。

〈二〉山神:臺灣民間常將山神和土地公合而為一,不過山神的土地公造型是騎在虎背上,這隻老虎就是供土地公驅使的虎爺。

〈三〉社會雜務之神:土地公管轄區內,人民生活禍福與土地公息息相關,因此,舉凡生育、成年、結婚和喪葬都要祭祀與卜問。

〈四〉村落與家宅的守護神:因土地面積大小之分,可分成不同範圍的守護神。村落的土地公守護村落,亦即社神。家宅的土地公就是守護私家院宅,因此在大家宅的右前角,往往立土地公祠。

〈五〉農業之神:相傳土地公是堯帝農官后稷,專門教導人民農耕的方法與技術,後世感念其德,乃將后稷作土地公祭祀。明末初,閩粵先民不斷的移居本島,以務農為生,當他們從中國大陸遷居台灣時,必須冒著生命的危險橫渡臺灣海峽,一旦上陸,崇拜土地守護神土地公,祈望土地公能增加生產,從此自然而然地以土地公為農業生產之重要神明。

〈六〉水神:居住在水邊或海邊,以祈求風調雨順,免人落水落難之苦。

隨著工商發達,時間的轉換,使原有地域人群的流失,而形成有廟大家拜的情形,不但農人拜,商人,營造商,甚至人們生病都會找土地公拜一拜,現在的土地公可是身兼職--人民褓姆,和大家都產生莫大的關係。

◎段數:無

◎分段點:無

◎全長:一、七三九公尺

光復初年,基隆路以東、縱貫鐵路(今市民大道)以南尚是一片水田或煙煙蔓草,僅虎林街貫通整個五分埔地區。說是街道,其實是順著圳溝與台車軌道,自虎山下通往鐵道邊的小路。雖然全街以工業、農業混合發展為特色,藉松山火車站交通之便,許多機關宿舍及國宅設於此地。二四二巷的五分埔公教住宅完工於民國七十一年,又一年,鐵路局員工宿舍陸續改建為十四層大廈群,其中九二二戶編入虎林街七○巷。不久,又有十五層高的永吉國宅與鐵路局宿舍為鄰。

不過,虎林街最為人熟知的「資深」住宅社區,當推永春公寓,一排排老式公寓款式一致,分屬眷村、警察宿舍。部分為台北市政府名下遷建基地,因市政府釋出產權予租戶承購,得於七十四年改建國宅。而昭顯廟旁,五分埔民營工業規模最大的「金山鐵工廠」(原櫻井鐵工廠)廠址,也於民國八十年代初期變身住宅大廈。

來自鹿谷鄉的林秀坤在虎林街開了一家茶莊,回想六十年代新婚後挑中虎林街購屋,這裡算是松山區縱貫線以南的大馬路,出入行人眾多,清晨三時許,即不斷有上四獸山健身的民眾經過。他指出,今忠孝東路五段原為虎林街一三○巷,松德路為虎林街一八四巷,信義路六段是虎林街二五二巷。如今這些巷道拓寬為大路後,一條條比虎林街寬廣,紛紛蓋起大樓,甚至有捷運站,林秀坤打趣比喻:「現在子公司比母公司大。」

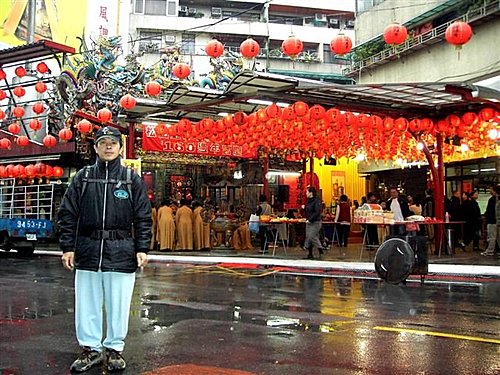

雖然虎林街於民國六十一年全面鋪設柏油並拓寬,全線仍僅七至十一公尺寬,永吉路至忠孝東路仍為單行道。虎林街交通地位被取代後,林秀坤茶莊生意受到影響,腦筋動得快的他兼營起代書業,因某次申請地號的委託案件,他意外得知街上信仰中心──五分埔福德宮,登記的不動產所有權人竟是「福德正神」。這座土地公所有的廟宇初建於清朝道光年間,廟埕依傍公圳與基隆河支流,廟旁有飼養種豬的豬哥寮,對街幾崁店鋪當時是五分埔唯一的「商圈」。

昭和九年(一九三四年),國營錫口養神院設於虎林街,一度使當地蒙上「有豬哥寮和瘋人院的衰尾地」渾名。光復後,養神院更名省立松山療養院,民國五十三年,台北救濟院也選中虎林街底創院。台北市改制院轄市後,省立療養院移往桃園,台北救濟院遷進福德街新址,並更名廣慈博愛院。現今虎林街一三二巷至一六四巷的九福海華社區,就是省立療養院舊址。

離捷運永春站僅三分鐘步程,建築外觀灰舊的永春市場,內部不僅整潔明亮,夏天甚至有冷氣開放。市場自治會並將二樓規畫為圖書廣場,經營開放式書局、咖啡廳、電腦資訊、文化教室等,堪稱傳統市場經營典範,樓上的市立圖書館永春分館則是信義區唯一一所公立圖書館。下午三點以後,虎林街熱絡的買賣交易由黃昏市場接手,街道擺滿攤販,擠得水洩不通。人丁興旺、叫賣聲四起,昔日的衰尾地早就揚眉吐氣。

「從前親友得知我在虎林街買房子,都笑我不僅住到鄉下,還和瘋子做鄰居。」林秀坤氣定神閒的述說:「現在這裡搭車到新光三越百貨信義店,與步行到永春傳統市場一樣方便。」動與靜、傳統與現代皆有去處,比一比特色,虎林街的地位無可取代。

虎林夜市

民國六十年我剛住在虎林街,只有公車二十七路繞八德路、永吉路駛進來,現在公車可多囉,而且這裡是起站,說到進步這最明顯。(林秀坤)