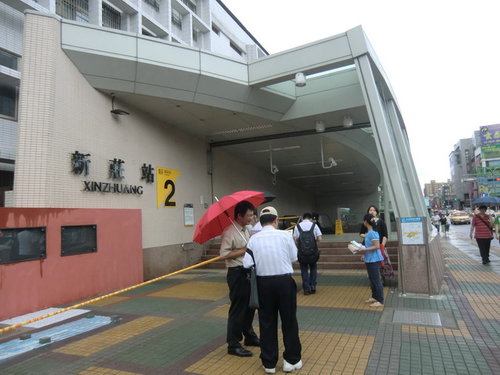

15:15 捷運新莊(新莊廟街)站

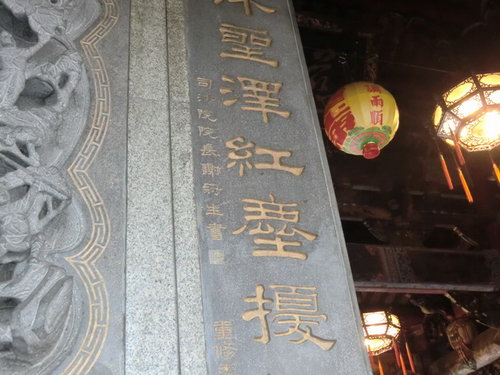

15:22 三級古蹟慈祐宮

15:36 米市巷

15:37 潮江寺

15:46 三級古蹟武聖廟

16:05 武前街新莊長老教會

16:13 利濟橫移門

16:21 二級古蹟廣福宮

16:31 三級古蹟文昌祠

16:52 捷運新莊(新莊廟街)站

17:39 捷運後山埤站

新莊廟街商圈

新莊廟街商圈,範圍以新泰路、新莊路、碧江街、景德路為主。型態業種為服裝、鞋類、餐飲等。該商圈因夜間亦有營業,俗謂新莊夜市。

此地區是新莊早期開發的地區。清代雍正乾隆年間,新莊是淡水河流域重要的進出口港埠,來自中國大陸、日本的商船可以航行到新莊,因此屬於台灣早期發展聚點之一,清代建立的廟宇多(三山國王廟、慈祐宮、關帝廟、文昌祠、大眾廟、保元宮、福德祠、潮江寺)。新莊老街留存的老地名包括:鹽館、土車間、細姨街、戲館巷、挑水巷、米市巷、豬哥巷、鹹菜巷等。街坊上至今仍保留少許巴洛克建築至今。

地方重大廟宇節慶除了新莊大眾廟舉辦的文武大眾爺祭典(俗稱新莊大拜拜)之外,還包括慈祐宮媽祖生祭典、關帝廟關帝誕辰。與李天祿「亦宛然」齊名的「小西園」布袋戲戲團也源於此。

15:22 三級古蹟慈祐宮

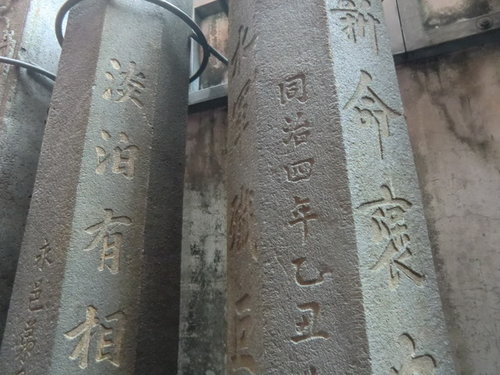

新莊慈祐宮,舊稱新莊天后宮,位於新北市新莊區榮和里新莊廟街,被列為新北市文化資產,也是土城區媽祖田地名的由來。同治年間的重修慈祐宮碑記載此廟為為雍正七年(1729年)動工興建,原名為「新莊天后宮」,因有碑文為證,一般創立時間為此版本。也有說是康熙廿五年(1686年)。

廟身坐落在新莊廟街,面對新莊港渡口,但港渡口後已無運輸功能。今廟址乃新莊路218號,屬榮和里。乾隆十三年(1748年)因火災被毀,直到乾隆十八年(1753年)重修,廟後加設水池,並改名為「慈祐宮」。開山祖師為「臨濟正宗三十八世上志下修懷公和尚」。嘉慶十八年(1813年),艋舺縣丞曹汝霖倡修,完工後在宮右側獨立建新莊文昌祠。1927年整修是由陳應彬主持。

1980年代,政府興建新莊地區堤防,擋住此廟與大漢溪間的視野,被地方人士認為擋住媽祖的眼界,影響風水與交通,屢次要求在廟正前方興建水門橫移門,以讓地方興盛。1994年左右,廟方委請建築師楊仁江,將原以瓷磚裝飾的壁堵全數改回傳統的泥牆及雕刻,預計花費新台幣二千萬。2010年,政府耗資經費新台幣三千多萬元的利濟街堤防水門橫移門完工,於同年3月15日下午舉行啟用典禮,廟前可再度望見大漢溪。

淡水同知事薛志亮敬題

慈祐宮建築為三開間四進二廊,經過多次整修,但石刻與彩繪仍保有名師作品,如包含嘉慶年間雕刻的石獅、刻有乾隆十八年的案桌、廟產界圖木匾,以及「德參天地」、「海宇攸寧」、「德參一六」等多面老匾額,其中「德參一六」為王得祿所題。正殿的龍柱為中國大陸師傅所刻,為單龍蟠柱無鏤空雕的清朝中葉風格。1967年重繪的三川殿門神,則是陳壽彝與許連成的對場作。

慈祐宮目前留下最古老的文物為乾隆十六年(1751年)信眾所獻的供桌,以及乾隆五十五年(1790年)的天后宮祀田匾。最名貴的一尊神像為明朝的魁星爺,樣貌為紅髮青面、頭生雙角、巨口獠牙,左手執銀錠,右手執殊筆。還有一頂古董鸞轎,在農曆三月二十一日媽祖誕辰時會載媽祖神像遶境。剪粘則有葉進祿的作品。

後殿的觀音神龕有一塊以整塊木頭的木雕,俗稱「破葉蓮」,高約一點五公尺,寬約三十公分,厚度約五公分,有蓮枝數莖,開放蓮花、蓓蕾各一,蓮葉數片,白鷺各三隻,其中一隻啄銜小青蛙一隻,另兩隻則凌空飛翔。

文建會古蹟評鑑小組於1985年11月26日正式公布新莊慈佑宮、新莊武聖廟、新莊文昌祠為臺閩地區三級古蹟,而同地的新莊廣福宮為二級。

嘉慶年間雕刻的石獅子

百年老店「老順香糕餅店」

「老順香糕餅店」位在新北市新莊區的新莊廟街上,就在新莊慈祐宮媽祖廟附近,創立於西元1870年,至今已有將近150年的歷史,是名符其實的百年老店。

鹹光餅原為繼光餅,相傳來由是明將戚繼光在清剿倭寇時為了節省軍隊用餐時間而發明的乾糧,士兵們可以用繩子穿過中間有小孔的圓餅,串成一串,方便行軍時食用。然而隨著時代的改變,鹹光餅也被賦予了新的意義,如新莊地區在每年農曆五月一日的新莊地藏庵文武大眾爺遶境出巡時,會沿街發送鹹光餅給圍觀群眾,以期保平安長壽,因此又稱「平安餅」。這種餅相當扎實富嚼勁,微甜中帶點鹹味,灑上香氣四溢的芝麻,堪稱新莊麵食甜點之首選。

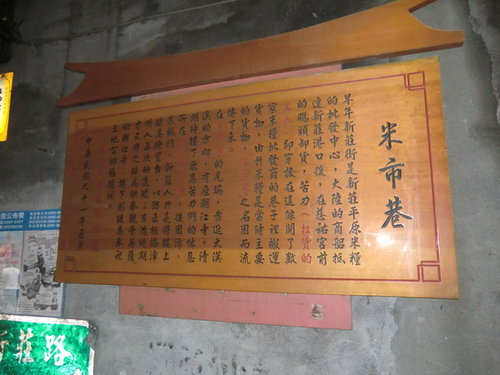

15:36 米市巷

清朝乾隆嘉慶時期,由於劉厝圳、張厝圳等灌溉渠道的開鑿,使新莊平原的產米量增加,成為台灣北部的產米重鎮,當時新莊所產的米甚至可以運往大陸銷售。而新莊街的河港,自然也成為新莊平原一帶重要的米糧輸出港,甚至更出現了「米市街」、「米市巷」的名稱,在武聖廟後右廊牆重修碑中已有記載。

米市巷在新莊路387巷。約位於挑水巷與武聖廟之間,清乾嘉時,該段新莊街上大多開米舖,是當時北部米糧的批發市場,武聖廟的建立也與米商有著不可分的關係。今日我們所熟知的板橋林本源家族,其始祖林應寅與林平侯父子於清乾隆四十三年(1778年)來台後,就是在新莊經營米、鹽生意發跡起家。

當時許多碼頭工人扛著米袋上船的景色,也讓此地有了米市巷的稱號。現今米市巷口的牆上設有古蹟導覽牌,民眾可自行尋幽訪勝,其中米市巷底的潮江寺,更是千萬不可錯過的老建築。

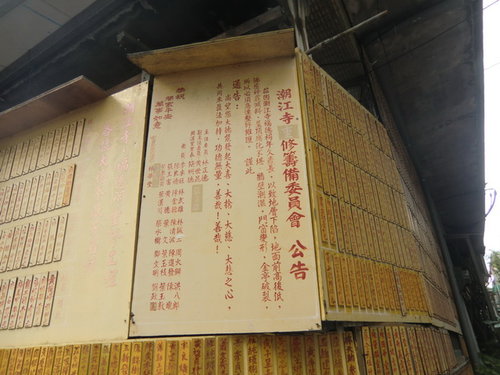

15:37 潮江寺

新莊潮江寺,是位於新北市新莊區興漢里新莊廟街、大漢溪畔的土地祠兼觀音寺,原先是碼頭工人休息的草屋、防禦對岸板橋漳州人的瞭望台。此廟原稱為「草厝仔間」,原為新莊廟街米市巷巷尾與新莊港大漢溪碼頭旁提供工人休息的草屋。在清朝末葉,新莊與對岸板橋的漳州人發生泉漳械鬥,新莊人就在此建築上方搭建二樓高的瞭望台,作為預警之用。

到了臺灣日治時代,以磚瓦改建為二樓高廟宇,據傳當時有一石頭浮出水面,狀似觀音菩薩,當地民眾故在福德祠樓上加蓋名為「潮江寺」的觀音寺以供奉祭拜。另一說是,有人從大漢溪中找到一塊狀似觀音的石頭,帶回祭拜,相傳很靈驗,地方遂共同在河邊蓋廟奉祀。

居民還認為建築物門口原本面臨大漢溪,是保佑到北邊的板橋江仔翠,沒保佑新莊,故建寺時將門轉向面朝米市街,而形成現今的方位。又因位於大漢溪畔,故名「潮江寺」。當地居民說自從轉向後,原先常來拜的板橋人不再來祭拜。

改建後的建築立面融合閩南、新巴洛克與舊日式風格特色,不同於傳統廟宇。有「金」形馬背、福州門、拖拉窗等構造。上下樓層之間以單人行走的木造階梯相連。二樓其短陽台則有仿維多利亞式的泥塑欄桿。

時任新莊市長的黃林玲玲為了保護文化遺產,任內將此街一帶變更地目。在2003年《聯合報》報導時,因建物失修,需要超過新台幣五百萬元的經費,廟方望有善男信女出資,將此二合一的廟改成傳統的燕尾建築廟宇。

興直堡文史工作室的曾素月在該年5月6日表示,此建築不但在新莊,在臺灣都很罕見,可說相當珍貴,若把廟改太過華麗且繁複,和一般土地公廟有何差別?她說,從該幢建築風格來看依稀可見是日治時期大正厝的樣式,林衡道到新莊老街來導覽時,此廟是必到一站,可見其在文史上價值。她並呼籲最好能夠保留立面、山牆以及廟內一些特殊的窗台結構等。

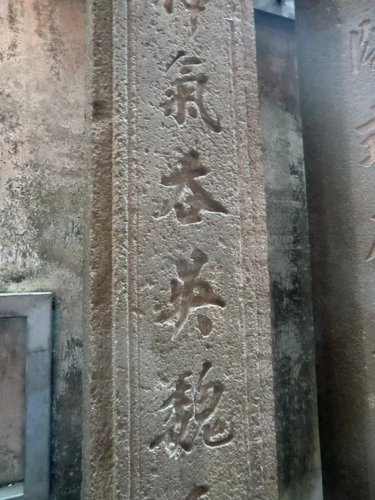

15:46 三級古蹟武聖廟

新莊武聖廟,又稱新莊關帝廟,是位於新北市新莊區文衡里新莊廟街的關帝廟,被列為新北市文化資產。乾隆廿五年(1760年),貢生胡焯猷捐地,由新莊慈祐宮志修和尚推動在新莊廟街上建立此廟,據說是台北盆地最早的關帝廟。

廟的建立與當時新莊商業鼎盛有關,因商家以關帝君為膜拜對象。清朝時,新莊有水運與良田之利,從新莊慈祐宮至新莊武聖廟間成為繁華的商圈,被稱為「五十六坎」,直到後來新莊港日漸淤塞,被對岸的艋舺取代。

道光元年(1821年),此廟再擴建為三進建築。咸豐三年(1853年),新莊生大規模的漳泉械鬥,此廟嚴重受損,直到同治七年(1868年)擴大修建。1945年進行三年重修工程,但後來國軍曾駐紮於此造成損害。今廟址為新莊路340號,屬文衡里。1975年以用鋼筋水泥工法全面翻修前殿。文建會古蹟評鑑小組於1985年11月26日正式公布新莊武聖廟、新莊慈佑宮、新莊文昌祠為臺閩地區三級古蹟,而同地的新莊廣福宮為二級。

16:05 武前街新莊長老教會

16:13 利濟橫移門

2010.03.16 聯合報╱記者黃福其/板橋報導

新莊利濟橫移門完工,縣府與地方人士今天盛大舉辦落成啟用典禮。

新莊地區爭取7年的利濟街堤防水門橫移門終於完工,今天下午1時45分在現場盛大舉辦利濟橫移門啟用典禮,慈祐宮神將陣頭表演傳統文化,進行水門祈福,還有擊鼓、河舞等精彩活動。

清代艋舺(萬華)尚未興起前,新莊被稱為「一府二鹿三新莊」,媽祖廟慈祐宮前面逐漸形成港口,當時是農產貨物集散中心,千帆雲集,利濟街直通渡口。

不過政府於80年代興建新莊地區堤防後,慈祐宮變成與大漢溪水岸阻斷,地方人士認為堤防擋住了媽祖的眼界,影響風水與交通,屢次陳情要求在慈祐宮正前方,興建一個水門橫移門,非防訊期間,橫移門打開時,媽祖就可看到大漢溪,「水門打開開,媽祖笑微微」,地方才會興盛。

縣長周錫瑋說,這項工程被視為「打開新莊門戶,重啟媽祖(慈祐宮)眼界」,尤其對南新莊發展影響很大,縣府已規畫將淡水河藍色公路延伸到大漢溪利濟橫移門的前面,恢復昔日新莊碼頭榮景,另研擬進行新莊老街園區5年改造計畫,將結合捷運新莊線通車,讓新莊老街重返繁華歷史。

縣府水利局長李戎威說,終於向水利署爭取到興建利濟橫移門,總經費3467萬元,另有閘門進出道路,及通往重新堤外便道的聯絡道路,對於新莊的交通、觀光都有很大助益。

16:21 二級古蹟「廣福宮」三山國王廟

新莊廣福宮,是位於新北市新莊區文德里新莊廟街的三山國王廟,為日後遷走的客家移民所建,臺閩地區二級古蹟,後改為國定古蹟。乾隆廿八年(1763年),屬於廣東潮州客家人的劉家於在新莊開鑿劉厝圳(萬安圳),使新莊成為稻米產區,又因有水路及陸路之利,吸引大批粵籍移民,同時帶來當地的信仰一三山國王。當時新莊廟街雖然已有新莊慈祐宮,但客家人想要有屬於自己的廟,遂集資興於新莊慈祐宮與新莊地藏庵之間建廟。《淡水廳志》載:「國王廟:一在新莊街,乾隆四十五年粵人捐建。」

今廟址新莊路150號,屬於文德里。一般建廟時間說是乾隆卌五年(1780年),或更早,也有認為建廟時間已不可考。廟方每逢三山國王誕辰,會舉辦法會慶典,分別是農曆二月廿五、六月廿五、九月廿五。乾隆年間,此廟是新莊的潮州人經濟及宗教信仰中心。當時新莊武聖廟也曾是以客家人為主力的廟宇。道光年間新莊閩客械鬥頻繁,當地客家移民因安全與經濟因素遷走,廣福宮從此乏人照料香火頓衰。

後來,新竹仕紳陳朝綱因此廟在光緒八年(1882年)廟遭大火燒毀,用外地移民資金募捐重建。捐贈的族群為新埔潮州人。身為朝議大夫的陳朝綱為新埔陳氏宗祠創建者[9],亦重修了新埔文昌祠。

光緒十四年(1888年)重修。1936年再度重修,為客屬宗親捐款整修。

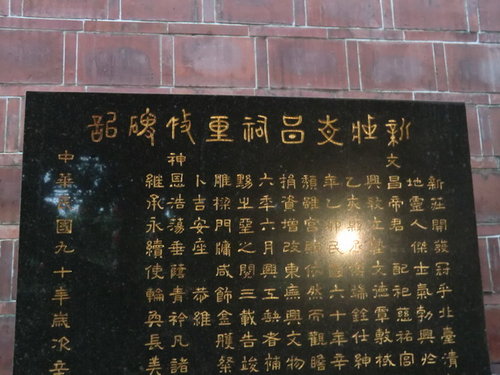

新莊文昌祠為一間主奉文昌帝君的廟宇,於1985年8月19日公告為三級古蹟,後改為直轄市定古蹟。文昌祠最初於1813年建在新莊慈祐宮右側,《淡水廳志》記載為淡水廳五文昌祠之一,1875年遷建於現址。新莊本無文昌廟,後來艋舺縣丞曹汝霖在嘉慶十八年(1813年)倡修慈祐宮,因為完工後還有餘款,遂在慈祐宮右側興建文昌祠,供奉原配祀在慈祐宮內的文昌帝君神像。後因原祠面積過小,光緒元年(1875年)艋舺縣丞傅端銓及士紳陳式璋等鳩資,將文昌祠遷建到現址,並在文昌祠左側護龍設兼作義塾之用的「崇文閣」。

到了臺灣日治時期之初,總督府於明治卅一年(1898年)成立「臺北國語傳習所新莊分教場」,借用文昌祠作為校舍,後來該校在該年公學校令發布後改為「興直堡公學校」,是現在新莊國小的前身。但文昌祠的崇文閣依然持續辦理漢文補習教育,直到皇民化運動時期才被停辦。

興直堡公學校遷出文昌祠後,新庄區區長林明德曾在大正三、四年(1914、1915年)左右重修。皇民化運動時期,除了漢文教育遭到禁止以外,文昌祠的香火也因為神道教的推行而衰弱,早晚的燒香點火與維護,皆由旁邊的品珍號食品行負責。

新莊文昌祠敬字亭

新莊文昌祠古蹟主體是三開間二進二廊式的建築,三川殿前方建有照牆,信徒要進出得走旁邊的山門。據說這是當時建祠時為激勵新莊士子奮發向上,故仿照孔廟建築格式,要等到新莊地區出狀元之後才將照牆打掉改做正門,讓狀元從正門進入祭拜。但新莊地區最終只有出過舉人,故文昌祠的照牆保留至今。進入三川殿,過了兩側走廊與內埕,便是正殿。在文昌祠正殿中,中央供奉文昌帝君,左廳供奉魁斗星君,右廳供奉歷代聖賢牌位。

文昌祠東廂為兩層樓的文物館,一樓有太歲殿、祿馬殿、功名燈殿、瘟祖殿,二樓為文物保存展示處,平日很少開放,地下室則是社區才藝研習場所。

祠中文物除了神像,舊供桌外,主要有古匾「著儀範世」與「天下文明」,但「天下文明」匾已失竊,現懸掛者為仿作,「著儀範世」匾也被廟方收起另外保存,改掛複製品。此外在三川門外有一敬字亭,但因為常被信眾誤以為是金爐而被廟方用磚頭塞住亭口。

文昌祠有「功名燈謝燈圓滿法會」服務

每年農曆十一月初一開始接受次一年的功名燈申報,廟方會將申報者資料安置在功名燈殿各個燈座上,並於大年初一到初三舉行法會,而大年初一還會舉行點燈儀式,之後每個月會舉辦一次法會,而如果該月有神明聖誕或聯考功名祈福法會則會合併舉行。農曆十二月則會舉行「功名燈謝燈圓滿法會」,法會後會開始清理燈座為來年做準備。

若大學學測、大學指考、四技二專統測等全國性考試舉辦時,文昌祠會配合在考試前一天,舉行三場「功名燈謝燈圓滿法會」。參加者需要帶蔥(象徵「聰明」)、芹菜(象徵「勤快、勤學」)、菜頭(象徵「好彩頭」)與圓形水果前來祭拜,親自讓法師進行「祭解」(制解)。考生返家後須將參加祭解的衣物放在枕頭下,並將領到的功名米與家中的米混合後煮來吃,祭拜用的蔥、芹菜、菜頭也要吃下。此外還要在返家後與考試當天早上喝三口符水,剩下的符水則用來擦臉、胸、手腳,之後穿著祭解過的衣物、帶著祭解過的文具應試。

16:52 捷運新莊 (新莊廟街)站

附錄 : 新莊廟街景點位置圖