「設計」(Design)這個詞來源於拉丁文的Designare,意思為構想、畫記號。它的範圍包括甚廣,如繪畫、視覺傳達、工藝、建築等等,而其內容與定義,經常隨著時代的變遷以及思想潮流的演變而改變。

在文藝復興時期,「設計」被解釋為畫家、雕刻家的草稿和構想,並用記號表現、計畫和估量的造形。

法語中設計「Dessin」則包括圖案、構思、籌畫等意思。圖案代表一件經過圖示化後的事物,或於器物上描繪平面的裝飾模樣,反應設計師在構思和籌畫之後的結果。

現代所謂的「設計」一詞,則有廣義與狹義兩種意義。

廣義的用法,是指有計畫達成具實用價值或觀賞價值的人為事物。有效的「設計」是採用各種方法以獲得預期的結果,或免除不理想的呈現。

狹義的設計,則特別是指對外觀的要求,在實用、經濟的原則下做各種變化,用吸引人的外觀或流行的款式來增加銷售力。

在二十世紀裡,「設計」所涵蓋的內容與意義更加廣泛而複雜,例如莫荷里‧那基(Moholy Nagy,1895-1946)便主張設計並不只是表面的裝飾而已,而是指具有某種用途和目的,並且綜合了社會性、經濟性、技術性、藝術性、心理性及生理性等諸要素,在生產的軌道上,計畫或設計可能產生的製品技術。這樣的說法為設計做了一個客觀而適切於時代的詮釋。

綜上所述,設計是一種具有清楚目標計畫的思考過程或步驟,是利用輔助物將原始構想轉化表達出來,用以改善生活及美化生活的創造活動,兼具有實用和藝術的雙重價值。

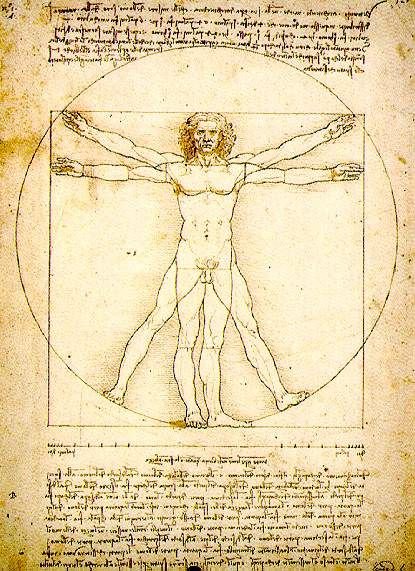

* 達文西研究比例的墨水筆手稿可視為「設計」。

從鋼筆尖的研發到摩天大樓的興建、從口紅的製作到火車頭的建造,都需要經過設計的過程。從這裡我們可以了解設計的範圍是多麼的廣泛。如何把設計的廣大領域系統化?

◎ 視覺傳達設計:製作良好的訊息,以作為人與所屬社會問的精神媒介。

◎ 產品設計:製造適當的產品,以作為人與自然間的媒介。

◎ 空間設計:規劃和諧的空間,以作為自然與社會間的物質媒介。而這些設計所在的位置可以上述三要素為座標。

* 「設計」與人、自然和社會的關係。

設計是人們在環境中為了擴充自己,而將生理及心理機能延伸的系統,例如語言與符號(文字)即人與人之間的媒介產物,因此,這類媒介應屬個人與他人間的共有財產,使用這些記號可以溝通人與人之間的意念,也可以達成交換訊息的目的。

眾多個人所集合而成的社會,並非是一個簡單的集團,而是一個組織複雜的複合體式的社會,如同以無數的有機物體形成一個具體而活潑的世界。如果這個社會不斷膨脹,則必須有一個完整的情報網,這樣才能順利的發揮功能。

另一方面,環繞人類四周的自然界,是人類生活的場所,也是延續人類生命所需的各種物質和能量的供給來源。人類從自然界中擷取物質和能量以維持生命,也在其中發展各種活動。在這樣的自然環境裡,「設計」能更加牢固人與人、人與社會之間的傳遞功用,並給予物質、能量適當的秩序。

在自然環境裡,亦需配合人類生活場所的空間秩序才具有意義,建築物、馬路等就是其中的要素。譬如旅館、飯店、住宅等居住空間,都是依環境和空間體系的狀況來決定。

以下分別就「視覺傳達設計」、「產品設計」與「空間設計」作進一步說明:

(1)視覺傳達設計(二次元設計)

以傳達資訊或消息為目標的視覺媒體設計即為視覺傳達設計。一般多採用平面型態,所以俗稱為「平面設計」。主要包括:標誌、字體、卡片、傳單、函件、海報、封面、小冊子等等,但視覺傳達也可以採用立體的形式,如展覽、櫥窗等設計即屬之。由於應用性質之不同,視覺傳達設計又可細分為傳播設計和商業推廣設計等基本型態。

傳播設計:指以知識與觀念的傳播、或活動資訊的傳送為目的的視覺媒體設計。如藝文性海報(音樂、舞蹈、戲劇、美術展覽、演講等藝術和文化活動海報)、保健小冊、交通安全教育宣導等,皆屬於教育傳播設計。

商業設計:俗稱商業廣告設計;是為了促銷商品或推廣服務所作的視覺媒體設計,例如報紙商業廣告、商品銷售現場廣告、廣告函件、商品包裝、商品型錄等,皆屬於商業推廣設計。

(2)產品設計(三次元設計)

工藝產品設計是以創造完美的生活器物為目標的設計行為或方法,並能滿足人類精神與物質上的需求。舉足與各種器物小自杯盤、刀叉,大至家具、汽車、飛機、輪船等,均屬於這個範圍。由於製作條件均不同,產品設計可以區分為手工藝設計與工業工藝設計兩大類型,茲簡介如下:

手工藝設計:是指有計畫的以手或簡單手工具來製作實用產品的設計行為;所得產品為手工藝品。手工藝的特色,主要在於手工與材料造形上所表現的特殊美感,以自然材料所設計製作的手工藝品,格外富於美好的感性特質,值得品賞與玩味。在工業機械產品充斥的僵硬環境裡,妥善應用美好的手工藝品,將可增添許多生活的情趣。

工業設計:是指規畫以機械量產方式製造實用產品的工業設計行為;所得結果為工業工藝品或機械產品。工業工藝的特色主要在於量產,有統一的品質、規格和最高的效率,產品適於大眾消費。在工商業繁盛,人口不斷增加,物資需求激增的環境下,大眾必須依靠工業產品生活,只要我們有能力判別選擇優良的工業產品,亦可滿足日常生活的需求。

(3)空間設計(三次元設計)

空間設計是以營造理想生活空間為主的設計行為或方法。其涵蓋的範圍包括建築設計、室內設計、景觀設計等。

建築設計:指依建築物的機能、結構與形式所做的整體設計。主要包括住宅、學校、機關、工廠、商店以及宗教建築、紀念建築等。

室內設計:是指建築物內部機能與形式的整體計畫。現代建築多採用工業設計方式,作可變機能的空間規畫,而依個別需要所採取的室內設計顯得格外重要,包括的範圍和建築設計相同(即住宅室內、學校教室、機關辦公室、工廠廠房內部、商店內部等設計)。

景觀設計:是指以綠地、花草、樹木、水石等自然要素為主體的戶外遊憩空間規畫,其間常依需要而設置亭閣、牌坊、雕塑、座椅、遊樂設施等。

除了以上所描述的設計領域外,若增加對時間的考量,則形成所謂「四次元設計」。其中包括表演設計﹝如舞台設計、燈光設計、道具設計、服裝設計等﹞、電影電視的美術設計、多媒體設計等專案。

三、基礎設計範疇

前面一節所列舉的設計分類,只是一個粗略的分法。在這些不同類型的設計中,它們具有一些共通的基本要素存在,這些共通的要素即是我們學習基礎設計的主要內容。談論基礎設計的範疇,需要考慮以下四個領域,包括:

設計要素:形態、色彩、材質。

設計原則:平衡感、空間感、運動感和韻律感、統一性、視覺焦點。

設計工具:鉛筆、炭筆、 粉彩、水墨、電腦等等。

設計技術:素描、繪畫、翻印、多媒體等等。

何設計都具有外在的視覺形式和內在的美的本質。外在的視覺形式視由「形態」、「色彩」、「材料」等三個設計要素所組成。

其中「形態」是由點、線、面、體來組成,形成一件作品的形狀、造型和空間;「色彩」依靠色相、明度、彩度來表現;「材料」則透過材質和質感來呈現。這些形式要素為不可分割的有機體,彼此相互影響。

內在的美的本質則依據美的原則來創造。根據人類美感的共通性,美的原則可以歸納為十個原則:連續、漸變、對稱、對比、比例、平衡、調和、律動、統一、完整。

由這些基本的共通要素開始,我們才有可能邁向比較專門的設計領域。也由於設計基礎能夠紮實,爾後才能夠使自己所欲從事之各別專門的設計,有更好更優越的表現。

既然基礎設計是各種專業設計基礎。所以有人把它稱之為造形藝術的基礎。1919年德國的包浩斯(Bauhaus)學校,就有專為學生開設為期半年初級課程。在初級課程裡,造型研究是一門基本的學科。

約翰尼斯‧伊滕(Johannes Itten,1888-1967,約翰斯‧伊登)於1922年在「包浩斯展覽會」的說明書裡,說明瞭包浩斯初級課程所制訂的課程目標為:

「這個課程的主要目標是專門為了引導學生的創作能力,使他們了解各種自然材料,並認識視覺藝術中一切創造行為需要的基本原理。每一個學生來到學校的時候,腦子裡都充塞看許多累積的智識;在他能夠真正培養屬於自己的思想以前,這些智識是必須放棄的。譬如說,如果他準備學習木工,他必須完全認識木工材料;他必須對木料有感覺;他同時必須了解這個材料與石材、玻璃和羊毛等等其他材料的關係。因此,當他們運用這些材料作結合和組織的時候,才能將它們的關係和特色完全明顯的表現出來。同時,準備的工作也涉及真實材料的正確描繪訓練。假如學生能夠將一塊木材的每個細部都很逼真的畫出圖來的話,必定可以幫助他更深刻的去了解這個材料。古代大師如波奇(Bosch)、佛朗基(Francke)、或格魯納維爾德(Grunewald)等的作品,亦能在造型研究方面給予學生提供教學上的啟示。在初級課程之中,造型研究是一門基本的學科。這門課程的設立目的在於訓練學生領悟各種不同韻律的和諧關係;並使他們具備運用一種或數種材料,去表現這種和諧效果的能力。初級課程與學生的整個個性發展具有密切的關係;它尋求方法使他們從某種束縛中解脫;並幫助他們發現自己,找出自己的長處;更進一步的幫助他們從直接的經驗中,獲得材料和造型雙方面的智識」。

其實設計的基礎觀念原本是由現代藝術中衍化而來。其中最重要的就是前述的包浩斯。包浩斯雖然是個教育機構,但只要看看其中的指導老師,如克利(Paul Klee)、康丁斯基(WassilyKandinsky,1866-1944)等現代藝術大師,即可明白他們所推動的造形基礎與現代藝術發展之間的關聯。

由於這些現代藝術大師促使二十世紀的現代藝術多樣化,於是所謂「新的造形」、「新的美學觀」、「新的造形思考」等等,遂成為一般從事於藝術教育、設計教育的學者,以及藝術創作者所追求的課題。

「基礎設計教育」的基本精神,便是在這種追求探討所謂「新造形」的前提下,從以下兩個方面來進行。

第一:現代科技的導入應用。由於現代產業的發達,所產生的可供造形實驗創作應用之道具及機器,提供了很多新造形開發的資源,於是利用現代產業所生產的材料、媒體等等所開發之屬於動力的、光電的造形創作,也導致了所謂「尖端科技」藝術的產生。

第二:造形方法的再思考。此為擺脫人類固有視覺經驗的束縛,利用新的造形思考方法,導入於新造形的發掘與實驗創作,然後確定其在造形世界上的價值性,而最終目的便是為了建立新的造形理念。發掘新的造形思考方法,有意外性發現的,也有依據數理性原理產生的。此外,還有一些尚未被開發的造形方法,可能存在於人類的遊戲活動中,或是與宗教的儀式有關,這些都需要我們從不同的領域或從不同的角度去尋找。

由於各種專門的設計所涉及的目的與實用價值不同,所以在基礎設計教育中,通常是把這些摒除在所應探討的內容之外,以避免因為實用目的方面的聯想,而對單純的造形研究產生干擾。這更顯示出它跟現代藝術追求新造形之精神不謀而合了。因此,基礎設計一方面不僅扮演著現代藝術的角色,而且有時也可以把它當做是現代藝術的一種表現。

基礎設計教育的最終目標是要使學生具有獨立思考以及造形創造的能力。因此它是一種創意(idea)的教育、感覺(sense)的教育、技法(craftsmanship)與技術(technology)的教育。創意(idea)是基礎設計中最重要的一項,但「感覺」與「技術」卻是一位設計家所應具備的基本素養,並也可以經由努力及教育而獲得,而且,即使是最好的創意,若沒有這兩項來加以配合的話,也無法使其具體的表現出來,因此,以上三種教育可說是缺一不可,只要有其中一項欠缺或不夠健全的話,那麼,整體設計的基礎教育便不完整了。