德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

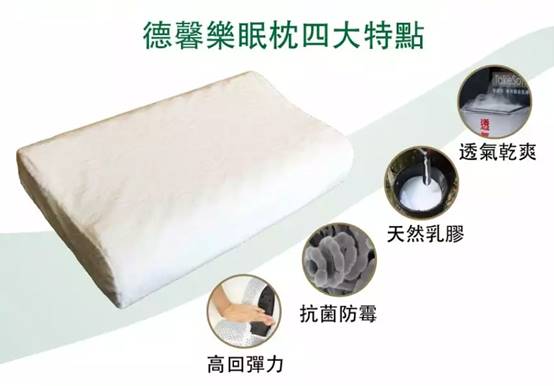

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

她與他初見,她正從船上提著裙擺上岸,從搖船老頭兒手中拿過著采來的蓮蓬,而他則正立在梧桐樹下,等待友人歸來。驀然回首,四目相對。 他一身錦衣華裳,眸子熠熠生輝的望著她。 她看了一眼,便紅著臉低下了頭。良久,他走了過去,優雅的作揖行禮。怔然間,不期望對上那對眸子,那一刻,世界仿佛到了滄海盡頭,只剩他遙遙目光。 他轉身離去,她懊惱,不該為他著迷,將隨身攜帶的荷包交予他。腦海里卻經不住蕩起那句“姑娘,等我迎娶你。” 他回了客棧,讓小廝打聽了她的家世,得知了她的名字——玉芙。他心心念念著她,便趕赴荊州,他世族商行那里的分號生意出了問題。 一連忙了三個月,他啟程回京城,途徑那里,腦海里不期然劃過一道美麗的臉龐,他憶了起來,他對那名叫玉芙的女子的許諾。再讓小廝去尋,那女子已沒了蹤跡,而她的家戶也已消失。(美文精選網:www.meiwenjx.com) 他怔然,他立在初相遇的湖岸邊。 “公子喝酒,來嘛……” 遠處船上傳來一陣鶯鶯燕燕的嬌媚聲,他有些惱怒,抬頭看了過去。恍然間,看到了河中央船上的女子,面上濃妝艷抹,一身艷麗的坐在一群公子少爺的旁邊。那個就是她心心念念的女子,狠狠的一個無形的巴掌甩向他。 他回頭,轉身就走,卻沒注意到身后那雙如水的眸子尾隨著他消失在巷口。 +10我喜歡

最美的聲音(微小說) 楊谷仔 自小鎮沿襲古制,實行夜晚更夫敲梆巡邏,劉阿婆就沒睡過一個好覺。 夜深人靜時,那有節奏的“梆梆”聲,還有更夫“天干物燥,小心火燭”的喊唱聲,在深夜顯得格外煩人,攪得她翻來覆去。她多次向街道投訴,街道工作人員反過來勸她,讓她從大局出發,從古鎮長治久安著想。 這天晚上也象往常一樣,劉阿婆剛迷糊上眼睛,一陣接一陣的“梆梆”聲,由遠而近。在萬籟寂靜的深夜,這聲音是如此清脆響亮。 劉阿婆被更夫喊唱聲吵醒,在床上翻來覆去睡不著。劉阿婆揉著惺忪的眼睛,輕輕地嘆息,這上了歲數,睡眠就是不好,一點點聲響,都攪得人煩燥。 劉阿婆躺在床上,兩只眼睛盯著天花板,腦子里像過山車一樣,想著白天的瑣事。自打老頭子過世,她從沒感到如此的寂寞。 孩子們都有自己的家,兒子兒媳把剛滿周歲的大孫子扔給她照料,夫妻倆一心撲到工作上,難得到她這邊來。一想到調皮可愛的大孫子,她心里就樂開了花。這小家伙是個開心果,給她寂寞生活增添了樂趣。劉阿婆就這樣靜靜地躺著,任思緒無邊無際地飄蕩。 就在劉阿婆胡思亂想的時候,她好象聞到一股味道,這味道怪怪的,有點像她給大孫子換尿片時,散發出來的尿騷味。她一激靈,莫不是大孫子尿片沒扎好,尿到床上了。 她在黑暗里摸摸大孫子的小屁股,尿片扎的好好的。她放下心來,親了親大孫子的小臉蛋。小家伙柔軟的身子,散發著淡淡奶香味,劉阿婆臉上露出了舒心的笑容。 劉阿婆躺在床上,那股味道越來越濃,有點像田野里燒秸桿的味道。劉阿婆暗叫不好,該是哪處著火了。她一個骨碌翻身起來,伸手去按墻上電燈開關。 “叭”,一聲清脆的聲音,在夜里顯得格外響亮。開關已經打開,可燈卻沒有亮起來。怎么又停電了?劉阿婆心里有些疑惑。 劉阿婆用鼻子使勁聞了聞,眼睛在黑暗的臥室里掃視,沒有看到有著火的地方。她摸黑走出臥室,夜里的黑暗擋不住她的視線。自家客廳和廚房,一桌一椅,她都知道擺放在哪個位置,熟悉到不差分毫。 她的眼睛隨著身體,在家里各處巡視一遍,都是好好的,沒有著火的跡象,廚房的煤氣也是關上的,可是這味道哪來的呢?難道是外面,她突然醒悟。 劉阿婆朝大門口方向摸索,張開雙臂向前,手掌終于觸到了大門。她摸到了門把手,扭開門把手下方的保險,把大門輕輕地往外推開。頓時,一股熱浪朝她涌來,她被濃煙嗆得咳嗽不止,她看到樓下有一股火苗,蹭蹭的在往上竄。 劉阿婆迅速地把門關上。不好,樓下著火了,她心里暗自叫著,她竟然有些不知所措。看著熟睡中的大孫子,她把房間門輕輕關上,然后把毛巾打濕,堵在門的縫隙處。 待稍平息下來,劉阿婆想起電視新聞有過類似的提醒。她趕快撥打了救火電話,說出自己居住的詳細地址。冷靜下來的劉阿婆,這時想到了她的鄰居們。鄰居應該毫不知情,他們會不會有危險? 劉阿婆拿著濕毛巾捂住口鼻,打開大門走了出去,然后又把自家的大門關上。她一邊用力捶打鄰居們的大門,一邊拼命喊叫,“著火了,著火了”。 她一層一層拍打著鄰居的門,忽然,腳下被什么東西拌了一下,一個踉蹌,重心不穩的她摔倒了。她想爬起來,可是腳怎么也不聽使喚,慢慢地,劉阿婆失去了知覺。 劉阿婆醒過來的時候,已經是在醫院。柔和的燈光,雪白的墻面,潔白的床單,還有床頭那瓶嬌艷欲滴的鮮花,一切都顯得那么素凈淡雅。 劉阿婆慢慢睜開眼睛,感覺自己好像做了一場夢,她從夢中那個世界醒來。看著身旁輸液瓶里的液體,一滴一滴往手臂靜脈里輸,還有她的鄰居們,還有街道的領導,還有好多她不認識的人。 劉阿婆看著大家,懵懵地若有所思,她好像記起了什么。猛然她驚醒過來,“大孫子,我的大孫子呢?” “你的大孫子沒事,你兒子兒媳在家帶著孩子呢,老姐妹放心吧,好好養著身體。”劉阿婆對門老鄰居說。 “我怎么會在醫院呢?”劉阿婆問道。 “劉阿婆,你救了整個單元的人吶,你功德無量,是英雄。”街道辦主任接過話茬,豎起了大拇指。 原來,劉阿婆昏倒后,整個單元被她喊聲驚醒的鄰居,才知道樓道著火的事情。大家紛紛采取自救,119消防也及時趕到把火滅了。大家第一時間把劉阿婆送到醫院搶救。 “劉阿婆,你立了大功啊。”街道辦主任動情地說。“假如不是你及時報警,后果不堪設想啊。” “那我怎么會昏倒呢?”劉阿婆問。 “你是在黑暗中,被亂停放的電動車絆倒的。”街道辦主任說。“這次火災也是電動車違規充電引起的,接下來我們將會開展地毯式嚴查,以杜絕這樣的事故再次發生。” 病房里前來慰問的人群一茬又一茬,電臺,電視臺的記者也來采訪。劉阿婆迅速上了頭條,全市的人都知道了,劉阿婆成了家喻戶曉的英雄。 夜已深,病房里慢慢安靜下來,只有護士時不時過來查看。劉阿婆毫無睡意,她感到渾身說不出的舒暢與自豪。 窗外又傳來“梆梆”的敲更聲,在深夜傳得很遠很遠,是那么清脆動聽。劉阿婆感覺從來都沒有聽過這么好聽的聲音,這是世上最美的聲音,如同天籟之音。 +10我喜歡

哥哥比弟弟大三歲,天經地義的,哥哥應該照顧弟弟。但那年夏天哥哥交了幾個不三不四的朋友,人像水一樣地往低處流。他的喇叭褲勒緊了屁股,看上去隨時會綻線,他的軍帽歪著戴,帽檐下滋出幾簇長頭發,油膩膩的,抹過發乳,散發著一絲墮落的香氣。他天天帶著象棋到鐵路橋下的公廁去,一邊方便一邊和人下棋,是賭殘局的。這個哥哥,你還讓他照顧誰去?人不學好的另一個標志就是懶惰,而哥哥的懶惰正在損害弟弟的利益。就說去白鐵鋪取水壺的事,早晨母親出門前把它寫在廚房的小黑板上了,注明是哥哥做的事,注明要帶上五毛錢,還寫了一句:別忘了盛上水試試。弟弟在廚房吃早飯的時候看得清清楚楚的,可等他去了一趟公共廁所回來,發現黑板上母雞變了鴨,春風的名字已經改成了春生,是弟弟的名字了。弟弟知道是哥哥做的手腳,他想也沒想,隨手就把那個“生”字擦掉,又把名字改回去了。 整個夏天弟弟看上去都愁眉不展,不為別的,是為了游泳的事。母親有一天路過護城河的酒廠碼頭,親眼看見有人從那里撈起了一個溺水的男孩,母親在那兒看了會兒,突然產生了許多不必要的聯想,看見河對岸一群孩子還在水里打鬧,母親便春風春生地狂叫起來,對岸有人呼應道,春生剛剛還看見的,春風沒看見!母親就慌慌張張地往家趕。還好,路上看見了春風,春風和他的朋友坐在菜場賣豆制品的架子上,鬼頭鬼腦的,不知道在干什么。母親沒心思去調查他們在干什么,她問大兒子,你弟弟呢?哥哥先說不知道,馬上改口說,在家呢。母親騎著車趕到家門口,一眼看見門口的晾衣竿上掛著弟弟的游泳褲,是兩條紅領巾改制的,還滴著水,母親才松了口氣。弟弟迎出來為母親例行公事似的拿飯盒,母親臉上仍然是一副劫后余生的表情,她看著弟弟頭發上殘留的水滴,說,好,上來了就好。但她的臉還是白著的,不得了啦,酒廠碼頭又淹死一個,肚子脹得那么高!她向弟弟描述了那個男孩膨脹的孕婦似的腹部,還說男孩的嘴里塞滿了泥沙,泥沙里還長了一堆水草。弟弟不相信什么泥沙什么水草的事,那只是母親在嚇唬人,為她下達禁令添油加醋罷了。 弟弟愁眉不展。他再也不能下護城河游泳了,這道禁令,弟弟知道違抗不得。但他不能不游泳,去年夏天他剛剛在護城河里學會了游泳。弟弟偷偷地跑到工人文化宮的游泳池去游,游了沒幾天,不巧,得了紅眼病,一雙眼睛躲避著光線和別人的目光,依然紅得令人心痛。母親大怒,一口咬定是游泳池傳染的紅眼病。怎么能不傳染?她說,你難道不知道,有人在游泳池里小便的!紅眼病也來和弟弟作對,這樣一來,母親連游泳池都不準兄弟倆去了。 禁令對哥哥沒什么影響,他對游泳不感興趣,他和那些不三不四的人混,其他事都偷懶,這么熱的天,哥哥洗澡也偷懶,拿水在身上胡亂抹兩下,就騙母親說是洗過了。弟弟夜里聞得到哥哥身上強烈的汗臭,像熏醋的氣味,弟弟埋怨哥哥比豬還臭,但他不敢嚷嚷,許多事情上他也要哥哥替他打埋伏。比如游泳的事,弟弟紅眼病一好就違抗了禁令,偷偷去閥門廠游泳,母親不知情,但哥哥知道弟弟藏游泳褲的地方,瞞不了他。就像一個山頭的強盜和土匪,他們誰也不能要挾誰,弟弟也捏著哥哥的把柄,哥哥和馮青他們在家里賭博,賭香煙,賭光屁股,賭吃牙膏,還賭錢,好幾次都被弟弟撞見了。 下午弟弟去閥門廠游泳時路過了白鐵鋪子,一頂草草搭制的遮陽棚從門檐上挑出半米多遠,沒有擋住多少毒辣的陽光,他經過那兒的時候覺得四周翻騰著一股熱浪。那五個老頭坐在悶熱的鋪子里,叮叮當當地敲著白鐵,一臺破舊的臺式電扇坐在地上,搖晃著腦袋,向五個老頭公平地分配著熱風。好多鐵皮桶、花灑、燒水壺堆在地上,有的掛在墻上。弟弟不認識他們家的水壺,認識他也不拿,那不是他的事,是哥哥的事。五個老頭在炎熱的午后集體勞動的景象倒是有趣,弟弟看見瘦的歷史反革命分子剛剛修好了一只鋁盆,他用油漆在盆底寫著什么字,其他幾個都在敲,胖的歷史反革命分子在補弄誰的鋁飯盒,他的臉熱得通紅,白背心被汗弄濕了,緊貼在身上,透出兩個像婦女一樣的乳房。逃亡地主背對著街道,他在用錘子敲一塊圓形的白鐵皮,弟弟只能看見他的裸露的后背上貼著一張膏藥,他穿著長褲,卻把長褲挽成了一條短褲,由于嚴重的靜脈曲張,他的小腿看上去好像爬滿了蚯蚓,讓人反胃。資本家看上去最年輕,他戴眼鏡,頭發還是黑的,身上的軍用襯衫不知從哪兒弄的,這么熱也不肯脫。他還模仿煉鋼工人,在脖子上系了一條白毛巾,好像這么一打扮別人就忘了他是資本家了。他們四個人都埋著頭勞動,沒有注意弟弟,只有門邊的老特務抬起花白的腦袋,疑惑地看了他一眼。他的眼睛讓弟弟吃驚,左眼角有一塊淤青,好像被人打的,腫著,睜不開的樣子,右眼安然無恙,但弟弟清晰地看見眼眶里盛滿了莫名其妙的淚水。弟弟說了一句,又不槍斃你們,哭什么?說完他就走了。 七月炎熱的天氣把人都趕到閥門廠的游泳池來了。游泳池不正規,長度寬度都不夠,水有點發綠,也許好幾天沒消過毒了。來的人大多成雙成對,男男女女的年輕人在一起,男的看上去便很驕傲,也不管他帶來的女朋友是美是丑。女孩子不一樣,有的害羞,像個木樁似的插在水里不動,有的就一點不害羞,靠在池邊上東張西望搔首弄姿的。他們都不怎么游,好像是來泡冷水降溫的。弟弟不甘心,在人堆里鉆來鉆去地游,結果不小心撞到了幾個人,其中一個是燙頭發的姑娘,撞她撞的部位不巧,那姑娘竟然尖叫起來,小流氓,小流氓!她罵人弟弟不在乎,弟弟不怕女的。他回敬一句你是女流氓就繼續游,但有個家伙突然沖過來拎住弟弟的耳朵,瞪著眼珠子吼,你活膩了?你敢調戲我的女朋友?那家伙手勁好大,弟弟好不容易才掙脫了他的手,覺得耳朵很疼,疼得快從腦袋上掉下來了。他懂好漢不吃眼前虧的道理,沒有盲目地與那個家伙正面交鋒,回頭去尋找那個燙頭發的姑娘,她靠在池邊上,一邊咬著指甲一邊沖著弟弟這里笑,看上去很自豪的樣子,把弟弟氣壞了。弟弟從小嘴不干凈,一張嘴就罵了句最臟的,姑娘聽沒聽見他不知道,反正那個家伙一定聽見了,他后來發瘋似的,一手繼續揪住弟弟的耳朵,另一只手掐住弟弟的脖子,把他往游泳池外推。就那樣當著游泳池里那么多人的面,好像小偷被警察當場捉拿一樣,弟弟被一個力大無比的家伙推出了游泳池。 弟弟捂著耳朵。劇烈的疼痛使他喪失了任何報復的念頭,他很想找到一面鏡子看看耳朵的情況。他自覺顏面掃地,也沒勇氣再跳回游泳池了,所以他向那個家伙匆匆喊了一聲我認得你,然后就跑了。 弟弟回到更衣室時發現他的拖鞋沒有了。進來的時候他沒有租到小箱子,只好把拖鞋、毛巾、肥皂放在角落里,好多沒租上箱子的人都把東西放在角落里,可他的拖鞋失蹤了。不知讓誰穿走了。弟弟氣沖沖地跑去質問那個女管理員,那女人一點也不肯承擔責任,她說,告訴你人滿了別進,你非要進,鞋子丟了怪誰?你倒是教教我,我一雙眼睛怎么照看三十幾雙鞋子?女人一邊發牢騷一邊嚼著一塊糍飯糕,弟弟怨恨地瞪著她的嘴,忽然想起母親描述的那個溺死的男孩,弟弟浮想聯翩,就沖女人罵了那句沒頭沒腦的話,嘴里全是泥,嘴里還長草! 只好回家去。弟弟后來用一塊毛巾和一條褲頭裹著腳,穿過閥門廠外面那條長長的砂石路,向香椿樹街走。七月毒辣的陽光不僅把路上的砂石烤得滾燙,折磨著他的雙腳,它還像無數針尖戳著他受創的耳朵。弟弟的心中充滿了受辱后尖銳的仇恨。仇恨主要針對游泳池里的那對男女,也有針對空中的太陽的,還有針對一些不明事物的,比如那個不負責任的女管理員,那個穿了他拖鞋的人,無論是偷鞋還是錯穿都令他痛恨,還有東風他叔叔,他恰好騎著自行車經過那條砂石路,經過他身邊,弟弟拉住他的自行車后架,想搭坐著回家,沒想到他反應敏捷,后腿一蹬,倒踹了弟弟一腳。弟弟追著他跑了幾步,他頭也不回,說,滾!全世界的混賬東西都讓弟弟碰上了,怎么能讓弟弟再講文明禮貌?弟弟一張嘴又罵了起來,李三年,你強奸過幼女,東風說的!東風他叔叔還是不回頭,他很冷靜地回擊了弟弟一句,我強奸過你媽媽!弟弟沒撈到什么便宜,只能懷著滿腔的仇恨在滾燙的路上走,他一跳一蹦地走,突然想起來街上是曾經出過一個強奸幼女的人,不是李三年,是誰呢,就住在化工廠旁邊的,他的名字,弟弟怎么也想不起來了。 其實搭不上自行車也沒什么大不了的。弟弟走了沒多久就看見了橋。走過橋頭他就得救了,街上開始有樹蔭,路面是青石板的,光腳走路也不怕。弟弟在橋頭拆下了腳上的褲頭和毛巾,突然聽見哥哥的聲音。他在喊弟弟的名字,準確地說是喊他的綽號,粉皮,粉皮,你下來。粉皮這種綽號起得沒什么水平,不過就是影射弟弟拖鼻涕的歷史,誰小時候不拖點鼻涕呢?弟弟本來不和哥哥計較這些事,但那天下午哥哥一喊弟弟的綽號,他覺得好像一支冷箭射來了,射的不是別處,是他的耳朵,他的耳朵一陣劇痛。弟弟抓著自己的耳朵,尋找哥哥的影子,四周都沒有,原來在下面。弟弟看見哥哥和黃瓜正坐在陰涼的橋洞下面下軍棋。粉皮你跑哪兒去了?哥哥仰著頭說,媽讓你去白鐵鋪取水壺,怎么還不去?還不快去,鋪子快關門了! 弟弟對他這一套并不意外,他說,放屁。 你說誰放屁?哥哥說,你說媽放屁?吃豹子膽了? 你放屁!我說你放屁。 黃瓜他們在橋下面都笑起來,哥哥手里攥著一只棋子從下面沖上來,鐵青著臉在弟弟頭上刷了一下,你敢在外面拆我的臺?小心我揍你。他從褲子口袋里掏出一張皺巴巴的紙塞給弟弟,說,別廢話,你沒看見小黑板?快去白鐵鋪子取水壺,否則媽今天就燒不了開水了! 燒不了也不關我的事。弟弟說,那是你的事。 什么你的事我的事,是家里的事。哥哥瞪著眼睛說,你比豬還懶,吃得比誰都多,還不肯干事,你要不去拿水壺,以后就不準喝開水! 不喝就不喝,反正我從來不喝開水。弟弟說,我喝冷水的。 你是豬腦子,冷水是用開水涼出來的,你不知道?好像是弟弟的智商激怒了哥哥,弟弟看見哥哥的腦袋開始斜過來,目光直直地盯著自己的臉部——主要是耳朵,哥哥開始抖動手腕,弟弟知道他的目標和游泳池那家伙是一樣的,目標是他的耳朵。這個夏天哥哥不知道擰過多少次弟弟的耳朵了。弟弟下意識地大叫一聲,滾開。弟弟來不及思考,身體首先后退了一步,雙手攏緊了他的耳朵。哥哥的目光好奇地在弟弟全身上上下下地跳了幾下,你慌慌張張的,又去游泳了?還干什么壞事了?他瞪著弟弟的耳朵,說,你耳朵怎么啦?松手,讓我看看,你的耳朵怎么啦?好呀,你還光著腳,你的鞋怎么也沒了?! 不知道是緣于耳朵還是腳,還是一種手足無措的慌亂,或者是從游泳池歸來后的辛酸,弟弟差點哭出來,幸好他把眼淚忍住了。他垂著頭,看見父親從上海捎來的新拖鞋在哥哥腳上閃爍著寶藍色的光芒。弟弟決定向哥哥妥協。弟弟說,我替你去拿水壺,可以,那你把你的拖鞋給我。哥哥說,你穿我的鞋我穿什么回家呢?你還沒說清楚呢,怎么把鞋弄沒了?難以解釋的事情用不著解釋,弟弟沒有多嘴,彎下腰去把哥哥的兩只腳從人字拖鞋里強行搬了出來。哥哥畢竟大了三歲,任弟弟扒走了自己的拖鞋,你要是把拖鞋弄壞了,我敲死你。他推了弟弟一把,快點,快點去,媽回家以前一定要把水壺取回來。 弟弟穿上了哥哥的藍色人字拖鞋,好像穿著兩條船下了橋。一種響亮的聲音從他的腳下傳出,回蕩在午后的香椿樹街上,嗒,嗒,嗒。節奏清晰明快,聽上去類似宣傳隊敲小竹板的聲音。藍色人字拖鞋帶給弟弟一絲莫名其妙的快樂。弟弟一路跑著,一路看著腳上的拖鞋,他的心情被腳上的一小片藍色照亮了。弟弟不知道自己是否微笑了,只知道他看著腳走路時耳朵不那么疼了。但他走過診所旁邊的向陽院時,他的同學金橋看見了他的微笑。金橋倚著門怪叫起來,你這個傻貨,穿人字拖有什么了不起的?走路還看著它,走路還在笑!弟弟站住了,他說,誰在笑?你才是傻貨,小心我敲你!他們一個倚著門,一個在路邊站著,兩個人的眼睛都骨碌碌轉著,一邊對峙一邊思忖著什么。金橋先罵起來,誰敲誰?你敢敲我?弟弟說,那你敢敲我?你來,來敲,我就站在這里,你有種來呀。金橋朝身后的向陽院里瞟了一眼,看見一個男人在收晾衣竿上的衣服,金橋就改口說,你有種我們約地方,明天下午三點,酒廠碼頭見,你不來就不是人!弟弟也向院子里瞥了一眼,他認出那個收衣服的男人是金橋的父親,弟弟鼻孔里哼了一聲,說,碼頭見就碼頭見,你不來的話,我以后看見你就不叫你金橋,叫你大便!弟弟罵得有點得意,走了幾步,仿佛看見金橋正渾身紫脹,挺著孕婦般的大肚子躺在酒廠碼頭上。于是他又回過頭,一臉神秘地對金橋喊道,嘴里塞滿泥,嘴里長滿草! 離開了向陽院,弟弟才發現天色已經暗下來了,有三個剛剛下班的女人各自提著一個網袋在他前面走,無意中做成一排人墻擋著道,網袋里的飯盒讓弟弟一下想起了水壺的事。他從三個女人的縫隙中穿過去,把女人手里的飯盒撞得都當當響起來。女人們在后面罵,弟弟頭也不回,向白鐵鋪的方向一路奔跑過去。 弟弟正好趕上白鐵鋪關門的時間,敲白鐵的聲音早已平息,弟弟遠遠地看見一個瘦老頭在用叉桿把涼棚上的塑料布收下來,抱著那堆東西進去了。 白鐵鋪的排門已經依次上好,只剩下最后一片了,五個敲白鐵的反動老頭,也只剩下了老特務一個人。弟弟看見老特務抱著一片門板,正從狹窄的門縫里擠出來。弟弟堵在了他身前,掏出那張紙條,高喊了一聲,取水壺!老特務緩緩地移動了一下身子,腦袋從門板后面探了出來,他眼角的青腫在暮色中看起來就像一條黑色的蟲子在蠕動,他的另一只眼睛睜開著,仍然淚汪汪的。他就用那只淚汪汪的眼睛瞟了一眼紙條,瞟一眼又閉上了,弟弟注意到他抬起胳膊擦了下眼睛,還是抱著門板不放。 明天來取。他說,我們下班了,你沒看我在上門板了嗎? 不行。弟弟說,明天取,我們今天拿什么燒開水? 那我管不了。他說,我不負責取貨。取貨要找老孫。老孫已經走了。 放屁。弟弟說,取個水壺哪有這么多規矩? 你這孩子怎么說話呢?他說,我這把年紀了,我七十多歲的人了,犯得上跟你一個孩子斗氣嗎? 那你就把我家的水壺給我。弟弟說,要不我自己進去找,我認得我家的水壺。 我們這兒也有規章制度的。他說,取貨是老孫負責的,他不在,我們就不能把壺給你,這是我們的制度。 你們牛鬼蛇神還講什么制度?弟弟的腦袋探進門去,四處搜尋著,他說,我不管你們那一套,我得把水壺拿回家去。 是牛鬼蛇神就更加要守制度了,你是孩子,還不懂。他搖了搖頭,取水壺也要講制度,破壞制度就犯錯誤,你們小孩子,不懂里面的道理的。 不懂就不懂,你把水壺給我就行了。弟弟不耐煩了,整整一天的失敗讓他對最后這件事情認真起來,他把老特務往旁邊推了一把,一貓腰鉆進了白鐵鋪。鋪子里沒有燈,弟弟看見許多的桶、盆、壺和花灑,或者堆在地上,或者吊在空中,一時找不到他家的那只水壺。弟弟說,老特務,你把我們家的水壺放哪兒了? 可是弟弟的行為把老特務惹惱了。滾出去!老特務抱著那塊門板,對著地面撞了好幾下,滾出去,他對弟弟叫喊著,你再不出去我就不客氣了。 弟弟沒想到老特務會如此憤怒,即使在幽暗的白鐵鋪里,他也能看到老頭的爛眼睛里迸發出憤怒的火花。老頭懷里的門板也調整了方向,老頭抱著門板好像抱著一件武器。弟弟有點慌,但弟弟的嘴不饒人,你對我不客氣?你個老特務也敢來惹我!弟弟說,你吃了豹子膽了,看我不收拾你?弟弟從來沒有和一個老人干仗的經驗,老特務到底還有多大的力氣,心里沒底,他就試著去拍拍那塊門板。這一拍把老特務徹底惹毛了,老頭突然把門板掄到了半空,弟弟感覺到一股風,他迅速地向后跳了跳,蹲了下來,弟弟說,你干什么,用門板砸我?你吃豹子膽啦?老特務說,我就吃豹子膽了,今天就砸死你這個小兔崽子,本來就活膩了,砸死你我償命,我還賺一命!弟弟這時候意識到了某種危險,他抱著腦袋向門那邊退,退到門邊他覺得安全了,正想說句什么,脖子上突然被一個人啪啪扇了兩下,原來是哥哥來了。 哥哥怒氣沖沖的,哥哥的腳上穿的不知道是誰的鞋,是一雙破了口的解放鞋。我就知道你什么事也做不成,取個水壺也不會,哥哥幾乎是吼著問,媽已經到家了,讓你取的壺呢? 不怪我。弟弟閃避著哥哥的手,他指著里面的老頭說,你問他去,是他不讓我取。 哥哥向里面掃了一眼,看見老特務正把門板放下來,靠到墻上。哥哥很冷靜地說,他為什么不讓取,你不跟他說清楚,媽等著壺燒開水洗澡呢! 你問他去!弟弟尖叫起來,他說什么也不讓取,還用門板拍我! 哥哥的眉頭皺了起來。哥哥把弟弟向外面一推,自己闖了進去。你用門板拍我弟弟?哥哥問老特務。老特務冷笑了一聲,似乎是表示不屑,也似乎是表示否定,他不吭聲。哥哥說,你不讓我弟弟取水壺,還用門板拍他?你這種人,還敢欺負小孩子?哥哥逼到了老特務面前,在一片幽暗中與老頭臉對著臉,你這把年紀活到狗身上去了?哥哥在老特務的肩上戳了一下,你個四類分子,也敢欺負小孩子?老特務還是沉默不語,不過他的手開始行動,他去抓門板,哥哥傲慢地讓開一條路,說,我讓你抓。哥哥讓他抓,老特務偏偏又把門板扔掉了,站在門邊的弟弟看見老特務突然向哥哥身上撲去,然后他們就扭打在一起了。 滾出去,滾出去!弟弟聽見老頭一迭聲地怒吼著,他的聲音聽上去已經變調了,比女聲更加尖厲更加單薄。他的聲音讓弟弟體會到一種模糊的快感,弟弟湊上去,看見哥哥強壯的身體把老頭壓在墻角,很像一塊巖石壓著一段枯木,在這次真實的格斗中弟弟發現了哥哥驚人的青春的力量。力量對比很懸殊,老頭其實沒有什么力氣了,只剩下一只手顫抖著,頑強地在空中抓撓著什么,弟弟意識到那只手襲擊的目標,于是他大聲提醒哥哥,小心,他要抓你的耳朵!哥哥喘著粗氣對弟弟喊,你去找我們家的壺,趕緊送回家去!弟弟只當沒聽見,他瞪著老頭的手,突然一下,按住了它。我讓你揪耳朵!弟弟憤憤地說著,自己的手抓到了老頭的耳朵,老頭的耳朵很薄很大,也很柔軟。我讓你抓耳朵!弟弟說著將手里的耳朵擰了一圈。我讓你揪耳朵!弟弟說著又把老頭的耳朵轉了一圈,這次他聽見了老特務的一聲尖叫,那尖叫聲凄厲得令人心驚,哥哥和弟弟一下都愣住了。哥哥猛地松開手,有點慌亂,問弟弟,你干什么了?我讓你別在這兒,去拿水壺!弟弟說,我沒干什么,就揪他耳朵了,他是裝死吧。 老特務跌坐在地上,他的腦袋順著一只水桶向右下方傾斜,然后枕在一只花灑上。他的喉嚨里先是發出了含糊痛苦的呻吟,隨后呻吟聲完全變成了另外一種聲音,哥哥和弟弟聽得很清楚,是笑聲。老頭竟然笑了,盡管笑聲嘶啞而短促,但仍然是笑聲。哥哥和弟弟一時不知所措,哥哥問弟弟,他怎么啦?弟弟說,他瘋了,肯定是裝瘋。然后他們聽見老特務開始說話,由于端著粗氣,聲音也微弱,聽不清楚。哥哥和弟弟都彎著腰湊上去聽,總算聽清了,老頭其實沒說什么,他說,我這把年紀是活在狗身上了。老特務仰著頭,望著白鐵鋪低矮的頂棚說,我這把年紀是白活了,我怎么活的?我和小孩子打起架來了! 兄弟倆看見一張扭曲的老人的臉浸在白鐵鋪幽暗的角落里,一動不動。除了三個人的喘息聲,鋪子里靜下來了,剪切過的白鐵皮凌亂地扔在地上,長條形的、圓的、方的,都保持安靜,修理好的器具大多掛在墻上,沒有修理的都堆在墻角,臉盆、洗腳盆、水桶、花灑,都閃著淡淡的白光,保持安靜。哥哥和弟弟彎著腰研究老頭的臉,沒有得出什么結論,他們無法確定那是一張笑臉,還是一張哭泣的臉,老頭看上去是笑著的,但淚水正像泉水一樣從他的眼睛里涌出來,涌出來。 外面卻有動靜了,有人從外面探頭向白鐵鋪里面張望,探了探又走了。一定是察覺到白鐵鋪的異常,那個人走過去又返回來,敲了敲白鐵鋪的門。老孫,你還沒走?老孫不知道是誰,兄弟倆不知道老特務的姓名,只知道他是個特務。敲門的是個女人,弟弟以為是母親跑來了,弟弟說,不好,媽來了。哥哥立刻用手蓋住了弟弟的嘴。但女人只是嘀咕了一聲就走了,說明不是母親。兄弟倆都松了口氣,然后他們開始在滿地的雜物中尋找他們家的那把水壺。他們找到了,水壺的壺底已經換過,哥哥用手摸了摸,弟弟也伸手上去摸,摸到的是一塊平滑嶄新的鋁皮。弟弟說,媽關照要盛上水試試,要不要試?哥哥搖頭,向老頭那邊歪了歪嘴,低聲命令弟弟,拿上壺,趕緊走! 他們擠出白鐵鋪狹窄的門洞時,聽見老頭喉嚨里喀地響了一下,然后是一陣寂靜,然后便是一陣急促而奔放的慟哭聲在白鐵鋪里炸響了。 我至今還記得我們家的那把燒水壺,現在各地的鋁制品廠不再生產這么大的水壺了,一壺水燒開了,能夠灌滿三個熱水瓶,你想想它有多么實用吧。我記得那把水壺的提手上纏著紅布條,壺身平時是黑糊糊的,但到了逢年過節前我母親會用粗鹽把它擦得干干凈凈的,一擦就像新的了。壺底卻是個例外,由于讓白鐵鋪子的老家伙們換過,補上去的白鐵皮多少有點讓人放心不下,我母親害怕會把壺底擦薄了,只能讓它黑著。 他們都罵我懶。我母親說我懶,我哥哥自己那么懶,他居然也口口聲聲罵我懶。我不是懶,我只是怕燒開水,他們偏偏最喜歡讓我去燒開水。我不能告訴他們我為什么怕燒開水,告訴他們他們也不相信的。當我提上水壺去自來水龍頭上接水,聽見水柱落入壺底的噴濺聲,我會想起白鐵鋪的老頭們敲白鐵的聲音,咚咚咚,哐哐哐,我的耳膜受不了。等我再把壺提到爐子上,聽見火苗吞噬壺底的水跡時發出咝咝的聲音,一切就更令人難以忍受了,我會耳朵疼,火苗會躥進我的耳朵,我會感到一種細微而尖銳的灼痛襲來,那灼痛感發生于壺底的圓形白鐵皮,終止于我的耳朵。 壺里的水,壺里的日子,好多冷水燒成了開水,日子也一天天過去了。我們街上的白鐵鋪有一天關門大吉,據說是給里面的老頭們落實政策了。就我的理解,這對于白鐵鋪里的五個老頭是一種解放;對于我母親這樣節儉成性的家庭婦女卻是一種不公,那五個老頭不敲白鐵,苦了街上所有勤儉持家的婦女,后來她們只好把壞了的盆啊桶啊都拿到河對面的小柳樹街去,那條街上的人倒是敲白鐵的世家,手藝比老特務他們要好得多,但是帶著那些東西走那么多路,畢竟是不方便的。 我最后一次見到老特務是在體育場旁邊的街心花園里,大約是八十年代的一個春天。有一群老人在街心花園里打紙牌,我看見一個戴耳朵套子的老頭坐在人群里,格外醒目。那是一對紫紅色的絨布做的耳朵套子,這稀奇的東西逼你向他的主人多看兩眼,我認出了他。老頭氣色不錯,模樣沒有變得更老,當然也沒有變年輕,我認出他以后就下意識地躲開了。多少年來我一直害怕撞見這個老人,但是他的那副耳朵套子確實太滑稽太招惹人了,我走過去又退回來,假裝看他們打紙牌,目光忍不住地落在那副耳朵套子上。我在猜老頭為什么要戴這么個玩意兒,春天了,天氣一點也不冷,別人的耳朵都大大方方地沐浴著陽光和春風,他為什么非要戴著這個怪模怪樣的東西? 我對老頭的耳朵套子很敏感,敏感了就會多慮,會不會我們兄弟倆當初把他的耳朵揪壞了呢?這份疑慮使我的心情沉重起來。我和我哥哥曾經談起老特務和他的耳朵套子,他居然是一副惘然不解的樣子。我是記得那老頭,他敲白鐵嘛,手藝不錯。我哥哥瞪著我,眼神中充滿了被羞辱后的惱怒,你說我打他,打過他的耳朵?造什么謠?我什么時候扁過老頭的?我以前是好打架,可怎么打也打不到個糟老頭身上,怎么打也不會去打人家的耳朵呀! 我不敢確定我哥哥是健忘還是故意抵賴。往事都一樣蒙著歲月的灰塵,有的部分清晰,有的部分模糊,就看風吹過后灰塵是越積越厚還是悄然消失了。我哥哥的態度起初讓我吃驚,最終卻是令我感到輕松的。既然他已經把那年夏天在白鐵鋪發生的事情忘了個精光,我何苦非要對一次青少年時代的惡行耿耿于懷呢?我們兄弟倆的感情一直很好,不僅如此,在許多事情上我們是同盟,比如對待家里的那些破爛,母親怎么也不舍得扔,誰扔就要跟誰拼命的樣子,而我們兄弟倆經常在一起密謀,如何讓那些破爛自然而必要地消失,又不傷害母親的感情。 消滅舊水壺的事情是我干的。有一天我在廚房里幫母親準備未婚妻第一次登門的晚餐,我母親的目光落在那把水壺上。春生,去燒點水。在母親的命令發出之前,我突然感到了一種極度的沖動。我沖出門去,騎上車到百貨商店買了一把新上市的不銹鋼水壺。回家后我就把那把黑糊糊的舊水壺沉到了護城河里,母親追在后面罵我,我不管,我蹲在河邊的石階上,看見沉重的舊水壺墜入深水時泛出了無數的水泡,我感到自己沉浸在某種殘酷的享受中。說起來奇怪,人們對特定事物的恐懼其實可以找到解決的途徑,有時只是舉手之勞,自此以后我再也不怕水壺燒開水的聲音了。 +10我喜歡

下一則: 南投記憶石墨烯枕頭工廠 彰化除臭石墨烯枕頭工廠 台中豐原枕頭自創品牌設計工廠批發商

限會員,要發表迴響,請先登入