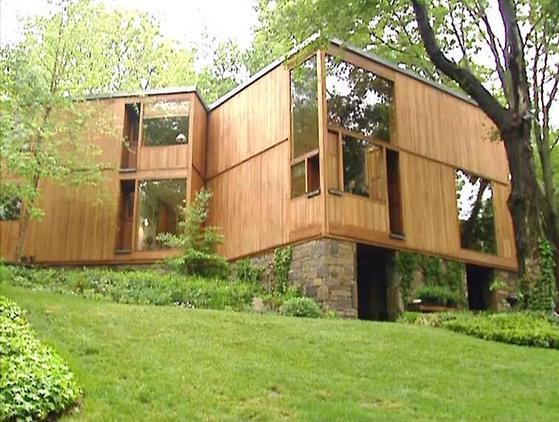

《Norman Fisher House》這座位於綠林緩坡上的小屋,像兩個錯身並置

對你來說,「家」的用途是什麼?是遮風避雨的六堵牆?還是居住者個人對於住所的經營?在建築大師路易・康的眼裡,家就像「人」一樣會吐納呼吸,每個器官(單元空間)彼此連結、共同運作,因此相互之間的對話和關聯性很重要。

簡單來說,建築就是「量體」與「空間」在平面圖上的組合與配置。台灣地狹人稠,建築物又受限於基地面積與種種法規,建築師們大多只能就現況玩玩幾房幾廳的「空間填空題」。試想如果有塊自己的地,也許就能實現路易・康的理想:先決定哪個房間適合起居、適合睡眠、適合閱讀….徹底研究每個面向,然後問自己怎樣的房間才適合這些活動。

原木的溫潤與石材的粗獷,在窗外綠光的掩映下毫無違和感

像兩個錯身並置的方盒子,巧妙地導引風、光入室。

*台北市立美術館現場展出的模型

除了空間的啟發性考量,路易・康認為一座房子的平面圖等同於一座城市地圖,因此一個好的平面,許多房間會在裡面彼此交談,就像《Norman Fisher House》這件作品。打個有趣的比喻:臥房就像城市的住宅區,廚房是工業區,走廊是街道,客廳是住商混合區…每個區塊都有它自己服務的目的。

不在平面圖上事先預設每個房間的功能,而是透過整體空間的構築來顯現各個房間的定位,家就像由不同房間所組成的微型城市。陽光、空氣、花香、草綠在空間裡輕聲細語、和居住主人愉快談心,在每一天的不同時間,在每一年的不同季節,讓人從心感受真正放下的感覺。

路易・康1935年成立自己的工作室,主要承接由政府出