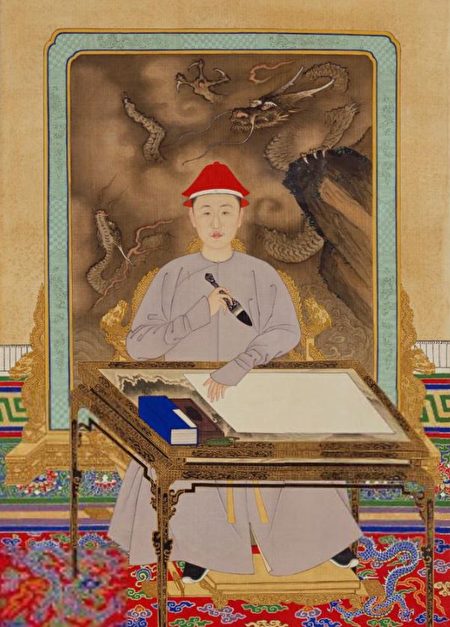

康熙帝(1654年5月4日-1722年12月20日),名玄燁(滿語:ᡥᡳᠣᠸᠠᠨ

ᠶᡝᡳ,穆麟德:hiowan yei,太清:hiuwan yei),愛新覺羅氏,是清朝自入關以來的第二位皇帝,1661年2月5日至1722年12月20日在位,年號「康熙」。

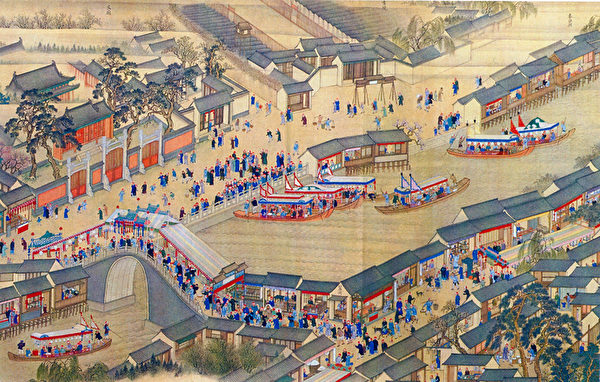

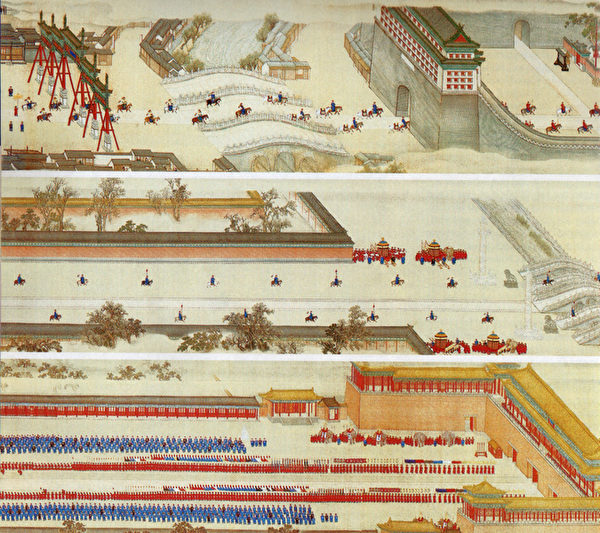

大清王朝康熙大帝在位六十一年間,曾經六次到江南巡遊,時間分別在1684年、1689年、1699年、1703年、1705年和1707年。史書和清宮檔案卻顯示,勤政的康熙帝南巡最為主要的目的是治理黃河與淮河。

清初,黃河從西向東,大運河從南往北,匯聚在洪澤湖以東的清口。那裡水情複雜,河流交錯,極易發生水患。是以河南、安徽、江蘇、山東等省水災不斷,而這也直接影響了南糧北運。因此,康熙在親政初期,便「以三藩及河務、漕運三大事,書宮中柱上」,作為亟待解決的重大問題。

康熙首先將目標瞄準了擁兵自重的吳三桂等三藩,並以卓越的政治和軍事才能將他們的反叛平息。1677年,在平叛戰爭仍在進行時,康熙即命河道總督靳輔制定治河工程規劃。靳輔上任後經過長達兩個多月的調查研究,形成了一個全面治河的方案,他向康熙帝呈交了《經理河工八疏》,闡述了自己的治河方案,即五項工程和三項保證措施。

康熙二十三年九月(1684),三藩平定,台灣收復,中國統一局面基本鞏固,康熙決心對黃河、淮河進行治理。他說:「今天下無事,治河最重要。」康熙開始了他治理河道的第一次南巡。

在山東登泰山祭祀後,康熙詢問黃河情形,並與靳輔討論治河方略。他以「黃河屢歲衝決,欲親至其地,相度形勢,察視河工」為由,南下江蘇,在桃源檢查河工,慰勞縴夫,告誡當地官吏不要侵擾漁業。其後,他又來到江蘇省高郵,彼時當地正鬧水災,農田、房屋都浸泡在水中。康熙棄舟上岸,沿路訪察十餘里,詢問百姓疾苦。他並痛斥兩江總督等當地官員,置百姓安危於不顧。

離開高郵,康熙又巡視了揚州、丹陽、常州、無錫、蘇州、江寧(今南京)等地,每到一處,都不忘百姓疾苦,不忘治河治水。如在江寧,他命大臣伊桑阿、薩穆哈視察海口,並下口諭道:「海口沙淤年久,遂至壅塞。必將水道疏通,始免昏墊。即多用經費,亦所不惜。」

康熙二十八年(1689)正月,康熙帶領靳輔、于成龍等大臣第二次南下,對黃河沿線再度進行考察,足跡到達江蘇蘇杭、寶應等地。三月,康熙一行回到紫禁城。

康熙三十八年(1699)二月至五月,康熙第三次南巡,親自部署治河工程。他在視察洪澤湖的高家堰、歸仁堤、爛泥淺等工程時,發現黃河水位比洪澤湖水位高出許多,致使黃河水在清口處倒流進洪澤湖,導致湖水泛濫成災,蘇北七州縣農田、房屋被淹。

.康熙四十二年(1703)正月至三月,康熙用兩個月時間進行了第四次南巡,主要目的是檢驗治河工程。康熙對所見十分滿意,遂賜張鵬翮御書《河臣箴》一詩,不久後,康熙帝在過清江浦,幸清宴園,又御筆題寫「澹泊寧靜」匾額賜予張鵬翮。張鵬翮將其泐石成碑,今碑石尚存。

此後的康熙第五次和第六次南巡,重在考察工程效果。1705年二月第五次南巡中,康熙在楊家莊等處新開中河閘口及附近堤岸,見黃河已順軌安瀾,非常高興,欣然賦詩二首,名曰:《楊家莊新開中河得順風觀民居漫詠二首》,

其中「春雨初開弄柳絲,漁舟唱晚寸陰移。廟堂時注黃淮事,今日安瀾天下知」反映的是其愉悅的心情。

康熙還是在1707年開啟了他最後一次南巡之旅。幾度考察現場後,康熙對張鵬翮嚴加斥責,下令停止原定工程,並修改圖紙,將洪澤湖出水之處,再行疏浚,令加寬加深,此外在對上流、中河、下河做了統一處理後,才返回北京。

勤政愛民的康熙帝通過親自考察河務,欽定治河方略,終於在幾十年治理後,使兩河水患減少,黃河、淮河兩岸人民安居樂業,漕運無阻,其歷史功績與其平定三藩之亂、收復台灣、擊敗俄羅斯等相比,同樣彪炳青史。

康熙幼年伴讀真的有曹寅?

其後被賜予江寧織造成局的官職與特權,引起日後史學家的爭議,康熙在於第二次南巡之時停留於南京最久將近2週?

曹雪芹的曾祖母孫氏做過康熙帝的乳母,祖父曹寅做過康熙帝的伴讀和御前侍衛,後任江寧織造,兼任兩淮巡鹽監察御史。在康熙、雍正兩朝,曹家祖孫三代四個人主政江寧織造達五十八年,家世顯赫,有權有勢,極富極貴,成為當時南京第一豪門,天下推為望族。

期間住蹕於江寧織造局,也就是曹雪芹兒時的記憶,在其紅樓夢一書中,詳細的記載當時一切事項與生活點滴,然而清史卻不曾記載錄冊?

康熙的伴讀不止一人,納蘭性德就做過康熙的伴讀。這「光榮」任務也部分的落在了曹寅的身上,可見曹寅是經常代替康熙挨打受罵的。人們總是難忘童年的玩伴,皇帝也不例外。日後皇帝對曹寅特別寵信,主要原因在此。